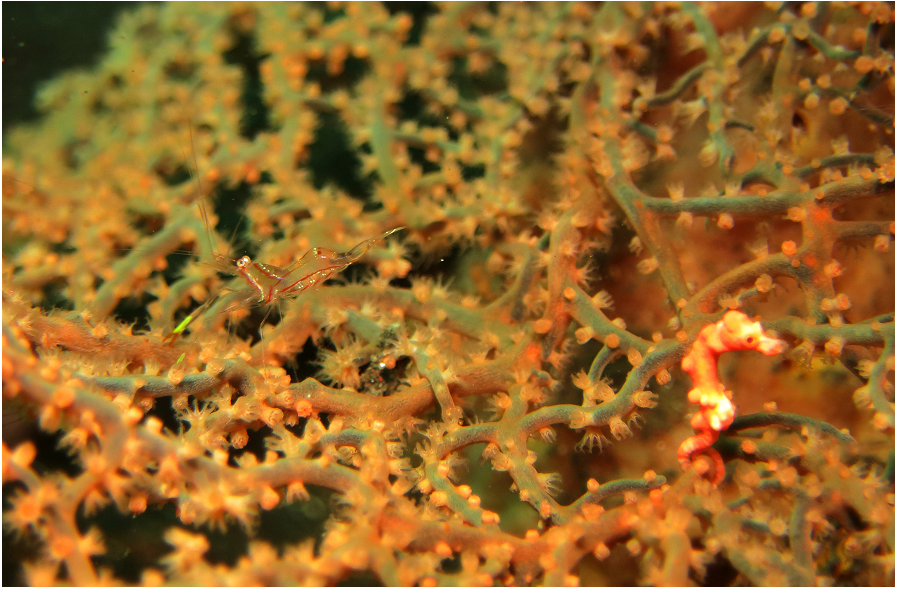

珊瑚礁作为至关重要的海洋生态系统,为众多生物提供了丰富的栖息环境,有力地支撑着广泛而多样的生物种群得以繁衍生息 。然而,由于科学家从水下声景中收集的声学数据量巨大,有效监测珊瑚礁的健康状况往往具有挑战性。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所的Seth McCammon、Nathan Formel、Sierra Jarriel和T. Aran Mooney团队在《美国声学学会杂志》上发表的最新研究提出了一种新颖的方法,即使用卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)快速检测珊瑚礁声景中的鱼类叫声,从而实现对珊瑚礁录音中鱼类叫声的自动化检测,大幅度提升检测效率。

珊瑚礁不仅是海洋的"热带雨林",更是生物声学的"活体实验室"。研究表明,健康的珊瑚礁日均产生约1000种可识别声学事件,其中鱼类叫声占比高达60%。这些声音承载着繁殖信号、领地宣示等重要生态信息,但其检测长期依赖人工标注;每分钟录音需耗费专家20分钟分析,形成严重的数据处理瓶颈。

此前,声压级(Sound Pressure Level,SPL)等测量声波在水中传播的强度,在水中较密集的介质特性增强了低频传播的传统测量方法,在复杂珊瑚礁环境中表现差强人意。美国国家公园管理局的长期监测显示,仅凭SPL指标来判断珊瑚礁健康状态,从而产生误判的案例占比高达37%。由于鱼类叫声具有显著的种间差异性与环境适应性,单一物理指标难以捕捉其多维特征。

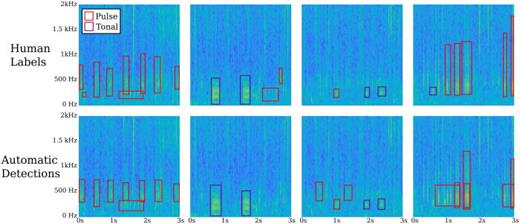

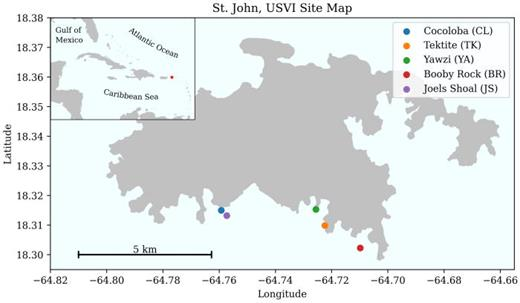

为了加强对珊瑚礁声学事件的检测,McCammon研究团队专门使用了一种传统上用于视觉对象检测的YOLOv5卷积神经网络;通过调整,使其能够从美属维尔京群岛圣约翰附近珊瑚礁收集的三个不同的音频频谱图中高效识别鱼叫声。他们的数据集包括超过55,000条人工标注的鱼叫声,代表了不同的声学类别——“脉冲”(Pulse)、“音调”(Tonal)和“群体”(Chorus)声,以及非生物声音,如船只声和环境噪音。

通过对于数据的分析,研究者们在美属维尔京群岛的珊瑚礁中发现鱼类的“脉冲型”叫声在黎明和黄昏时段显著增加,形成明显的生物合唱现象(crepuscular choruses)。这一节律与以往的生物声学研究一致,表明鱼类在日出和日落时最为活跃,可能与觅食和社交行为有关。此外,研究进一步揭示,“音调型”叫声(Tonal)主要集中在150-700Hz低频段,并在夜间达到峰值。这些声音可能与鱼类的繁殖、社交或领地防御行为相关,尤其在某些珊瑚礁区域表现出特殊的“晚间合唱”(nighttime chorus)。

以增强准度为目的,他们特别设计了128×128像素的频谱图输入方式,同步融合了时域包络特征与频域能量分布特征,有效捕获了鱼类叫声的时空特征。此外,他们还开发了多尺度检测机制,尤其针对毫秒级的短时信号进行了优化,最小能够识别仅为12毫秒的脉冲信号。

此外,研究人员还利用了轻量化的多尺度检测头,并融合了时空特征以确保模型能够准确捕捉和识别快速且微弱的信号。值得一提的是,通过改进的训练方法,同步提取时域包络和频域能量特征,以及多尺度融合检测头的设计,模型实现了在±2kHz带宽范围内显著提升的检测精度。

针对高效处理海量数据的需求,McCammon研究团队采用了先进的数据增强技术来提升模型的泛化能力。通过在频谱图上进行时空特征融合,他们有效解决了短时脉冲信号检测的难题。最终实现了在单个GPU上每日可处理高达12TB的数据,这种高效能处理能力显著超过传统的人工标记方法。

这种检测方法不仅以平均为63%的效率高效识别了鱼类叫声,还比此前的实时录音的分析时间缩短了整整25倍,并且在美属维尔京群岛之外的地区进行类似的检测仍然具有一定的稳定效率和准确性,实现了跨礁区的泛化可用能力。尽管珊瑚礁声景非常复杂,但YOLOv5卷积神经网络能够有效地将鱼类的叫声与背景噪音区分开来,即使存在船只噪音等人为干扰也是如此。

将卷积神经网络整合到生态监测中为快速、准确地追踪珊瑚礁的健康状况提供了有前景的方法,为机器学习在海洋生态学领域的进一步创新应用打开了大门。未来的改进可能集中在扩大数据集和优化检测方法上,这将为监测全球珊瑚礁生态系统提供一种更强大的工具;尽管仍然存在限制,但是这种速度和可扩展性的增强,对于实时生态评估和指导保护工作至关重要,特别是在气候变化和人类活动对珊瑚礁生态系统造成日益严重的威胁的情况之下。

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

作者 | 黄希林(Allen Huang)

审核 | Linda

排版 | Samantha

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会