吃完“伞伞”扯线线上热搜!“采食毒蘑菇”为何如此难以撼动?

近日

#女子吃野生菌出现幻觉一直扯线#

的话题登上热搜榜

引来上亿网友围观

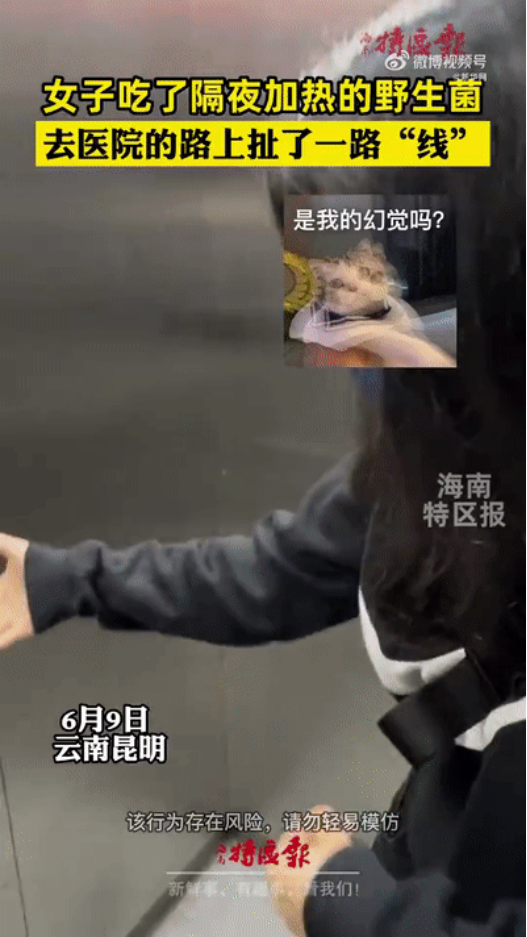

据媒体报道

在云南昆明

一女子吃了隔夜加热的野生菌后出现幻觉

在去医院的路上扯了一路“线”

很多网友看懵

这是无实物表演“顺着网线找到你”

也有网友见怪不怪

一年一度的“试毒大赛”又开始了

还有很多云南本地的朋友现身说法

不要乱吃野生菌,搞不好就要“躺板板”

除了致幻

因误食毒蘑菇中毒死亡的事情也时有发生

每年因为食用不安全食物中毒、死亡的人不计其数。其中,采食野生蘑菇中毒每年都有发生,甚至有些地区屡禁不止。根据报告数据显示,2004年-2014年我国报告了野生蘑菇中毒3701例,死亡786例,占整个食源性疾病的死亡人数的35%-57%,给人们的生命健康和家庭幸福造成了巨大的伤害。

那么,毒蘑菇是什么样的?到底什么让采食野生蘑菇中毒的问题持续十年难以撼动?什么是遏制采食毒蘑菇的正确科普道路?

毒蘑菇不易分辨

蘑菇学名叫蕈菌,又称大型真菌。种类繁多,超过3.6万种。在《中国居民膳食指南(2016)》中,蘑菇被归为菌藻类,该类食物含有蛋白质、多糖、β-胡萝卜素及铁、锌和硒等矿物质,分布的地域也非常广,森林、草原、平原、路边等都可以采到。同一种蘑菇的生长是有季节性的,须具备一定温度和湿度才能生长,我国每年的6-9月是蘑菇生长的高峰期,存活时间较短,短的几小时,长的不过几天即逝。

我国已知可食用的蘑菇有1000多种,有毒蘑菇有400多种,其中含剧毒可对人有致死危险的蘑菇有40多种。如灰花纹鹅膏、致命白毒伞等都是剧毒的野生蘑菇,误食者会出现恶心、呕吐、腹泻等症状,严重时会出现昏迷,导致死亡。致命百毒伞所含的毒素主要为毒伞肽类和毒肽类,在新鲜毒菇中含量很高,主要损伤内脏器官,尤其是肝脏和肾脏。

▲灰花纹鹅膏(图片来自网络)

▲致命白毒伞(图片来自网络)

毒蘑菇的危险性如此之强,那该如何鉴别呢?经研究发现,有毒蘑菇的颜色一般比较鲜艳,菌伞常带有红、紫、黄等艳丽的斑点,底为红色,形状异常。用鼻子轻轻嗅一下,能闻到怪味。且在有毒蘑菇的伞柄上,常常有菌轮,根部生有囊胞,伞柄用手撕时,不易撕开。但在野外,由于野生蘑菇的形态多种多样,非专业人员仅凭经验,靠形态、气味、颜色等特征来辨识非常困难。有些无毒的蘑菇往往与有毒的蘑菇混生,外观相似,极易误采食。全世界各地每年都有因误采食毒蘑菇而中毒发生。

文化传统对采食野生蘑菇有影响

国家食品安全风险评估交流中心副研究员陈思表示,"多年来,其实为了预防蘑菇中毒的问题,云南、贵州、湖南等中毒多发的地区都开展了广泛的野生蘑菇中毒的科普宣教工作,做出巨大的努力。但野生蘑菇中毒的人数仍然居高不下,偶尔年份开展一些系列的科普措施,中毒人数下降。明年再用相同的科普措施,中毒的人数又提高了。"

"深入基层的时候,发现真正采食人群的认知和行为是非常难改变的。我们在调研中看到一个很矛盾的景象,一方面是每年5-10月热火朝天的科普活动,滚动热播的中毒和死亡案例。另一方面,山区的采食者雷打不动的采食,不仅民众采食,更难以理解的是相关的科普人员也在采食。"为什么这些中毒的高发地区专业做毒蘑菇科普的人员还采食,到底什么让采食野生蘑菇中毒的问题持续十年难以撼动?

(图片来源/视觉中国)

陈思经过调研发现,与农药残留和重金属、致病菌等食品安全风险不同,采食野生蘑菇是中毒高发地区自古就有的饮食文化,有一些地区有婴儿第一口要喝野菌汤的习俗,涉及到口味和文化习俗的影响,这是最难改变的。

一个人的认知和行为的改变涉及到不同层面的因素,难度分级可以分为知识、信念、习惯和习俗。知识相对容易改变一些,相对来说最难的就是习俗。在祖祖辈辈的采食文化下,山区的高风险人群多认为,野生蘑菇不是日常说的普通食物,是充满亲情和民族情感的食物,是宴请的珍贵礼物。

此外,由于高风险人群的固有认知里野生蘑菇非常安全,几十年的经验让他们觉得没有什么危害,导致客观和主观的风险感知差异悬殊。同时,他们采回了蘑菇以后,还会给孩子去食用,因此儿童成为中毒的高发人群之一。

总的来说,民众采食野生蘑菇中毒是我们国家食品安全最棘手,最亟待解决的实际问题之一,也是所有食品安全风险之一最难撼动的类型。遏制民众乱采食的难度堪比遏制行人乱行马路,不是一项禁令,一个措施,一朝一夕可以产生效果的。

(图片来源/视觉中国)

有效的科普工作需要了解受众认知

陈思表示,在采食蘑菇的人群眼中,电视是他们获取信息的最常用渠道,而他们最信任的是非常了解本地情况的乡贤或者居委会人员,却对科普人员并不认同。"我们的交流受众8成以上认为自己有充分的知识、能力和资源采食到安全的野生菌,有8成的受众认为自己从来没有乱采。当受众觉得自己掌握的知识已经够了,我们再来说,他们就会很烦。"

因此,交流不是孤立的行为,需要专业深刻的洞察受众的认知规律。野生蘑菇的风险问题提示着我们,如果科普的对象不是真正的高风险人群,如果传播渠道并非是受众倚重的渠道,如果内容没有触及到影响受众认知和行为的关键因素,这种科普交流基本效果收效甚微。

陈思表示,科普人员需要在野生蘑菇中毒的高发地区、乡镇、村落建立本地中毒的案例库,每年科普时可以因地制宜选择本地的案例进行科普,提升科普的影响力。

同时,加强学校和家庭的力量,提升科普活动的家庭渗透性和参与性,率先在儿童层面阻断采食野生蘑菇的高风险行为,阻断采食文化。此外,建议针对高风险人群,比如说山区农村建立野生蘑菇中毒的免费热线,这样可以提升相关机构的信任水平,将自身定位为平等助人者,而不是高高在上的教育者,批评受众者的无知。

最后,陈思总结到,有效的交流需要在充分了解受众的前提下,无论是野生蘑菇中毒风险还是其他风险,都需要从单向的知识宣传转向以受众为中心的双向交流,交流的目标也从单向告知转向影响认知和行为改变。

(本文部分资料综合自“科技日报”微信公众号)

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目