冉冉升起的“钠离子电池”新星照亮新能源领域重要技术路线

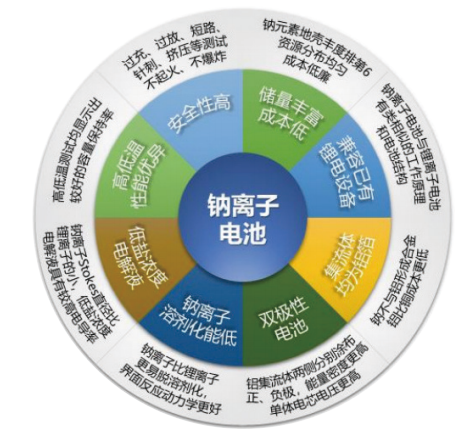

作为储能界的“新星”,继锂离子电池后,如今钠离子电池被视为新能源领域一条重要的技术路线。凭借长寿命、宽温区和高安全性能等优势,低成本钠离子电池广泛应用于储能、电力等领域,同时也是实现“碳达峰、碳中和”目标的路径之一。

当前,我国钠离子电池技术处于世界领先水平,且处于产业化导入期。随着行业标准、产业政策日趋完善,钠离子电池研发具有广阔发展前景。

瞄准“冷门”领域,打开新技术大门

近年来,新能源产业快速发展,储能行业对动力电池的需求增长显著。以目前最火爆的新能源汽车为例,动力电池作为新能源汽车的核心价值环节,市场规模增长迅速,电池材料与电池结构技术方面的研发创新层出不穷。

但需求快速扩张的同时,传统的锂离子电池的主材——碳酸锂价格水涨船高,大幅波动的碳酸锂价格给锂电池成本带来极大不稳定风险。1991年锂离子电池商业化后,再无新的二次电池商业化,然而锂离子电池却面临供应链安全无法回避的问题。如锂资源的储量有限,且70%分布在南美洲。当面对锂离子电池已无法全面改变传统能源结构的局面,替代或补充锂离子电池的储能技术成为国际新能源技术的竞争热点。

早在十几年前,当众多人聚焦锂离子电池的时候,中国科学院物理研究所研究员胡勇胜就将目光转向了“冷门”的钠离子电池。他带领团队潜心钻研钠离子电池技术十余载,逐渐打开了钠离子电池产业化的大门。

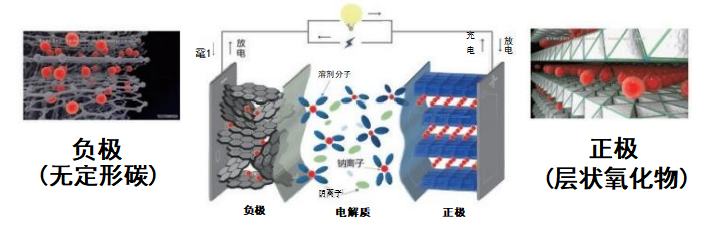

据了解,钠离子电池是一种依靠钠离子在正负极间移动来完成充放电工作的二次电池,与已被广泛使用的锂离子电池的工作原理和结构相似。其工作原理类似于锂离子电池,但钠电池使用钠离子而不是锂离子作为储存和释放电能的载体。

胡勇胜介绍说,钠电池的正极通常采用氧化物材料,负极则是碳材料或其他合金。当充电时,钠离子从正极脱出,经过电解液迁移到负极,实现电能的储存。当放电时,钠离子从负极回迁到正极,释放出储存的电能。

“我们要做老百姓能买得起的低成本、高安全的电池。”通过不断的研究,胡勇胜团队惊喜地发现铜在钠离子电池中具有活性,关键是其成本只有钴的1/4和镍的1/2,正是替代镍和钴的“完美”元素。经过多年的探索,胡勇胜团队最终成功研制出铜基钠离子层状氧化物正极材料。

相比其他新型二次电池,钠离子电池更具有产业化优势。据悉,钠离子电池目前的试点应用场景包括电动汽车、自行车、储能、家庭储能、基站、机房等。

潜心钻研,“十年磨一剑”

鉴于我国70%的锂资源依赖进口,锂离子电池很难同时满足未来我国大规模储能、电动交通工具以及消费电子的需求。

陈立泉院士于2017年提出的“电动中国”,是实现双碳目标的重要路径之一

2009年,胡勇胜从国外回到中国科学院物理研究所工作。彼时锂离子电池正处于蓬勃发展之中,而与其差不多同时“起步”的钠离子电池,受限于当时的研究条件等因素,一度处于停滞状态。

是跟随热点开展锂离子电池的研究,还是克服困难开启钠离子电池的探索?经过一番调研和思考,胡勇胜决定带领团队潜心钻研钠离子电池技术。

o

自2011年起,胡勇胜就带领团队在物理所四十多年锂电池研究积累的基础上,秉承老一辈科学家“十年磨一剑”的奋斗精神,致力于低成本、安全环保、高性能钠离子电池技术的研发。

方向确定后,胡勇胜有了更大的激情和动力,每天都会带领自己的研究生们在实验室加班加点,一直工作到深夜,这一干就是十多年。但研发过程中挑战也接踵而至,能否降低钠离子电池负极材料成本呢?

当时,石墨作为成熟的锂离子电池负极材料却几乎不具备储钠能力;无定形硬碳是众多研究的焦点,但价格较高。胡勇胜团队一直在思考如何开发一款低成本、无定形的碳负极材料。通过对碳源前驱体进行调研,胡勇胜发现无烟煤的储量是石墨的三四千倍,且纯度较高,如果用无烟煤制备无定形碳负极材料将有利于大幅降低电池成本。基于这样的考虑,他们立即开始实验,最终研制出了无烟煤基钠离子电池负极材料。

钠离子电池示意图

胡勇胜带领着他的研究团队一路披荆斩棘,在成本与性能的双重考验下持续前行,大胆创新,挑战别人忽视的、认为不可能的道路,将不可能变为可能,陆续研发了钠离子电池新型正极材料、负极材料和电解质材料,为钠离子电池的实用化奠定基础。

随着不断开发出具有完全自主知识产权的钠离子电池体系,团队也正在引领全球钠离子电池技术与应用的发展趋势,率先在实现钠离子电池的产业化和商业化应用上交出了一份令人满意的答卷。

钠离子电池研发现状

《2023年度全球动力电池科创力坐标报告》显示,从全球竞争格局看,中国已是动力电池最大的技术来源国和目标市场国,全球约74%的专利申请来源于中国。

另从电芯技术演进趋势看,锂离子电池创新势头正盛,钠离子电池发展驶入快车道,特别是进入21世纪后,锂离子电池的技术发展呈“指数式”增长,远超其他技术路线。

目前,我国也正在推动新一代电池的开发,钠离子电池进入产业化导入期。

钠离子电池的优势

2021年12月,中关村储能产业技术联盟发布《钠离子蓄电池通用规范》(T/CNESA1006—2021)团体标准。

2022年7月,工业和信息化部印发《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》,我国首批钠离子电池行业标准《钠离子电池术语和词汇》(2022—1103T-SJ)和《钠离子电池符号和命名》(2022—1102T-SJ)计划正式下达。

2023年1月,工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提出研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

胡勇胜认为,我国钠离子电池不论是在材料体系和电池综合性能等技术研发方面,还是在产业化推进速度、示范应用、专利布局以及标准制定等方面均处于国际前列,已具备了先发优势。中国有机会获得钠离子电池产业发展的主导权,引领钠离子电池技术与应用的发展趋势,率先在全球范围内实现钠离子电池的产业化和商业化应用。

中科院物理所与中科海钠推出首辆钠离子电池电动车

让“电动中国”梦想照进现实

胡勇胜早年求学靠两条双腿往返于学校与家之间时,曾迫切希望在中国广袤的乡镇能够普及用电力驱动的自行车,因此做老百姓能买得起、用得上的低成本、高安全的电池一直是胡勇胜做研究的初心和目标。

当前,钠离子电池巨大的储能市场还包括光伏、风能等新能源接入储存系统。在胡勇胜看来,钠离子电池具备低成本、长寿命和高安全性能等优势,不仅能在一定程度上成为锂离子电池的补充,缓解锂资源短缺的问题,还能逐步替代环境污染严重的铅酸电池,保证国家能源安全和社会可持续发展。

在全球大规模储能产业快速发展的今天,钠离子电池将凭借其独特的优势在储能领域拥有广阔的用武之地。胡勇胜指出:储能是智能电网的重要环节,钠离子电池因其成本及资源优势将在大规模储能市场中大有作为。

胡勇胜深切希望,在我国各级政府的顶层规划及相关政策大力支持之下,在产、学、研协同创新之下及社会资本的推动之下,钠离子电池能够在实现碳达峰、碳中和目标中发挥重要作用,将“中国的机会”切实转化为“中国的贡献”,将能源互联和“电动中国”的梦想照进现实。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目