在我们的日常生活中,塑料已经成为了不可或缺的伙伴。从装水的杯子到孩子的奶瓶,从外卖的餐盒到超市的小票,塑料无处不在。在这些看似普通的日用品里,却可能藏着一种叫"双酚A"的小分子物质。

这个小分子物质--就像一个安静的"不速之客",悄悄地混入我们的生活。科学家们对它既好奇又谨慎,因为它有着“山寨雌激素”的称号,也有着远超想象的"黑魔法"——它能够模仿人体的激素,悄悄地干扰我们身体内的内分泌系统。现在,我们就来探个究竟。

一、双酚A和它的“家族”是什么?

双酚A(BPA)是一种常见的化工原料,化学名叫2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,广泛应用于塑料和树脂领域,年产量高达数百万吨。除了BPA,它还有一群“兄弟姐妹”,统称为双酚类化合物(简称BPX),比如:

双酚B(BPB):结构跟BPA很像,就多了一个碳原子。

双酚F(BPF):少了一个甲基,常用于树脂制品。

双酚S(BPS):近年来作为BPA替代品,常见于“无BPA”产品。

这些化合物结构相似,都含有两个苯酚基团,化学性质稳定,但也因此容易模仿人体内的天然激素,尤其是雌激素。

二、“山寨雌激素--双酚A”的“黑魔法”?

科学家常把双酚类化合物称为内分泌干扰物,特别是双酚A,因为它能像“雌激素”一样,与人体激素的受体“套近乎”,从而打乱激素平衡。现代研究发现,这种干扰可能带来以下影响:

1.生殖与发育:BPA可能影响女性卵子质量、男性精子数量,甚至对胎儿发育造成潜在风险。

2.儿童健康:婴幼儿长期接触含BPA的奶瓶,可能增加性早熟的可能。

3.代谢问题:BPA与肥胖、糖尿病等代谢疾病可能有关,因为它会干扰胰岛素和脂肪代谢。

4.其他风险:动物实验则提示BPA可能增加某些癌症风险(如乳腺癌),还有可能影响儿童大脑发育和免疫功能。

BPA的“远房亲戚”如BPS、BPF目前被认为是替代品,研究表明它们也有类似的内分泌干扰作用,但相比双酚A较弱,在强度和机制上也有差异。比如BPS引发的雌激素活性稍弱,但可能更难排出体外,长期累积下也不能忽视。

三、双酚A藏身何处?塑料和热敏纸有多少

双酚类化合物非常常见,尤其是在与食物和日常生活相关的材料中。以下是它们的一些“藏身之处”:

1.塑料种类与含量

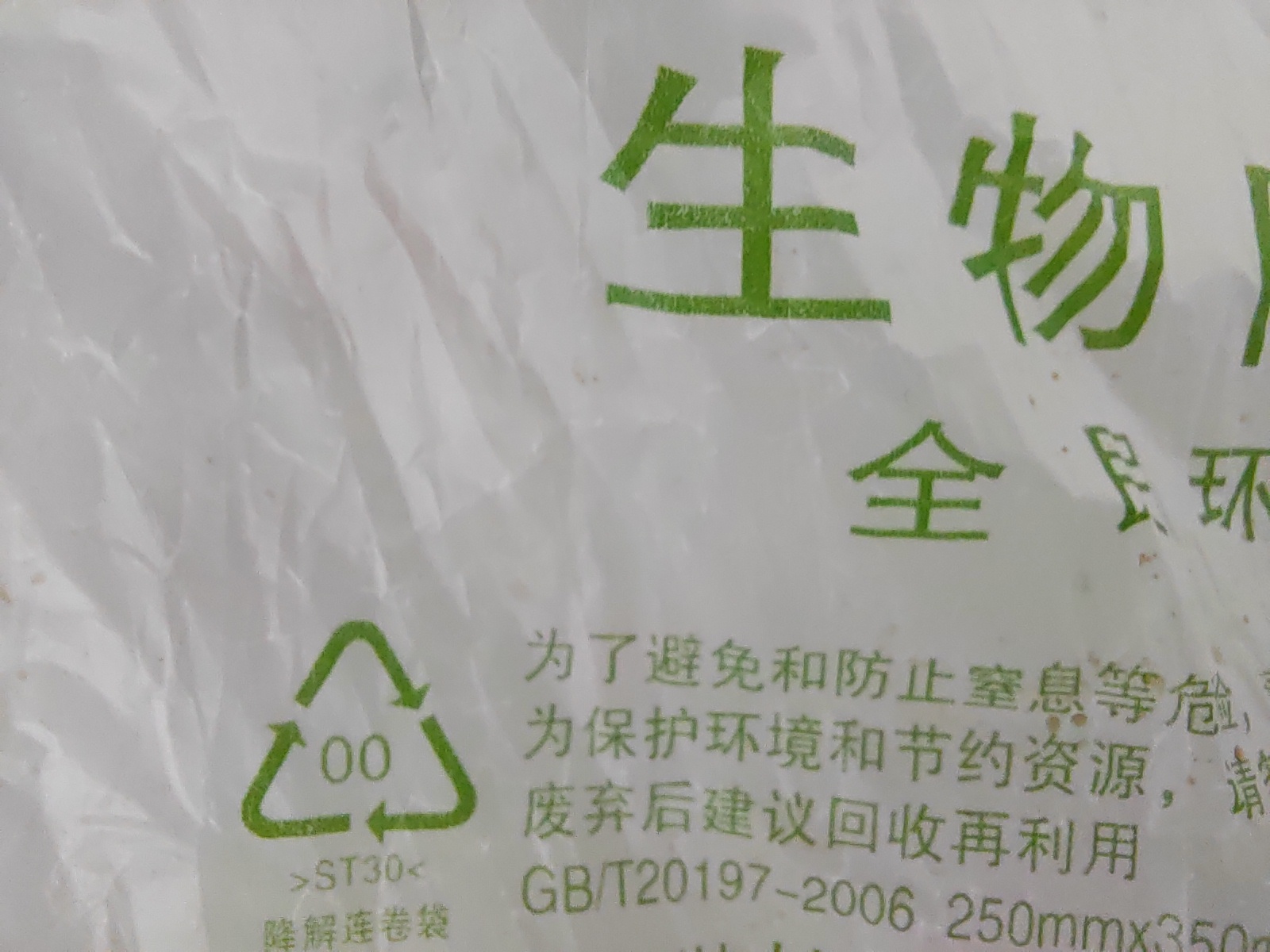

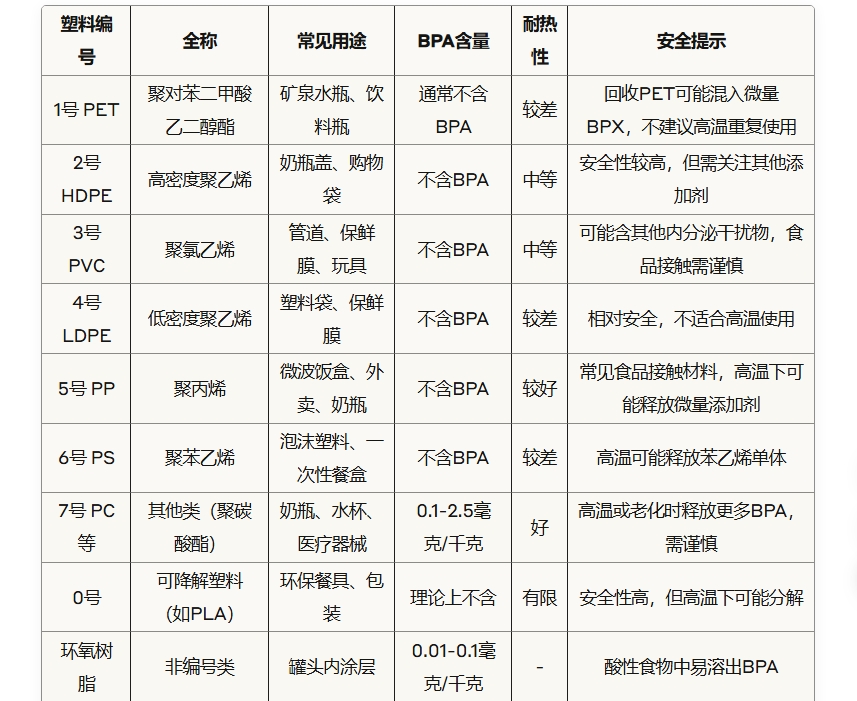

我们知道,塑料按用途和化学成分分为7类(常见于容器底部三角形回收标志中的那个数字),此外还有编号0的可降解塑料。不同的塑料类型仅是微量含有或根本不含BPA及其相关化合物(BPX),以下是详细介绍:

A.1号 - PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):常见于矿泉水瓶、饮料瓶,透明轻便。通常不含BPA,但回收再利用的PET可能因工艺问题混入微量BPX。1号PET耐热性较差,高温下不建议重复使用。

B.2号 - HDPE(高密度聚乙烯):多用于奶瓶盖、购物袋、洗涤剂瓶,质地坚韧、不透明。2号HDPE不含BPA,安全性较高,但某些添加剂可能存在其他风险。

C.3号 - PVC(聚氯乙烯):常见于各种管道、保鲜膜、玩具,柔软或硬质制品均有。3号PVC本身不含BPA,但可能含有邻苯二甲酸酯等其他内分泌干扰物,食品接触需谨慎。

D.4号 - LDPE(低密度聚乙烯):常用于塑料袋、保鲜膜,柔软又有弹性。4号LDPE不含BPA,相对安全,但耐热性较差,不适合高温使用。

E.5号 - PP(聚丙烯):常见于微波饭盒、外卖、无BPA的奶瓶,半透明、可耐热。5号PP不含BPA,是食品接触材料的常见选择,但长时间高温下可能释放微量添加剂。

F.6号 - PS(聚苯乙烯):多用于泡沫塑料(如一次性餐盒)、透明塑料杯,轻便且易成型。6号PS不含BPA,但在高温下可能释放苯乙烯单体,有一定健康风险。

G.7号 - 其他类(包括聚碳酸酯PC等):PC是透明、耐热的塑料,常用于奶瓶、水杯、医疗器械,BPA含量可能达0.1-2.5毫克/千克,高温或老化时会释放更多。其他7号塑料(如Tritan)可能不含BPA,但需关注其替代品如BPS。

H.环氧树脂:虽然不属7类塑料编号,但常用于罐头内涂层(如奶粉罐、饮料罐),BPA含量约0.01-0.1毫克/千克,在酸性食物中较易溶出。

I.0号 - 可降解塑料(如PLA,聚乳酸):可由玉米等植物制成,常用于环保餐具、包装。0号可降解塑料理论上不含BPA或BPX,安全性较高,但耐热性有限,高温下可能会分解。

2.食品接触用品

A.奶瓶:很久以前的PC塑料奶瓶,含BPA的较多。而现在,多用不含双酚A的PP(聚丙烯,编号5)或Tritan等材质替代。

B.饭盒与杯子:PC材质的微波饭盒或水杯在加热时可能会释放出BPA。

C.罐头:内壁涂层如含有BPA,一些酸性食物(如西红柿罐头)更易溶出。

D.热敏纸:小票里的“隐秘角落”

超市小票、ATM凭条等热敏纸通常将BPA作为显色剂,含量高达2.5-20毫克/克,远超塑料制品。国内研究显示,超市小票BPA含量可在2.58-14.7毫克/克之间。

四、热敏纸存在的微量风险:皮肤和口腔摄入

热敏纸的BPA风险容易被我们忽视,因为它不像奶瓶或杯子那样直接接触食物而被吃进嘴里。但通过皮肤的吸收和手口转移,它仍有可能进入人体,比如:

1.皮肤吸收:干手拿小票5秒,有约1微克BPA转移到皮肤,10分钟吸收约0.3微克;湿手(如刚洗手后)吸收量会翻倍,达1微克以上。

2.手口摄入:拿小票后不洗手就吃东西,BPA可能通过手指转移到食物上,每次约0.1微克,日积月累下也不容小觑。

3.高频人群:收银员每天接触小票,皮肤摄入量可能达40微克/天,儿童因手口习惯也需特别注意。

虽然单次摄入远低于安全限值(比如欧盟标准为4微克/公斤体重/天),但长期低剂量暴露的潜在影响仍需值得关注。

五、科学应对:安全材质与生活中的小贴士

平常,减少双酚类化合物的暴露并不难,从材质选择到日常习惯都可以入手:

①.材质的选择

玻璃:不含BPA或BPX,安全耐用,适合奶瓶、水杯等。

不锈钢:食品级304、307或316等不锈钢,无毒无害,适合饭盒、水壶。就是不要长时间放醋---不锈钢也怕被酸到!

PP(聚丙烯):不含BPA,常见于安全奶瓶,但不要高温长时间使用。

②.热敏纸防护

能用电子小票就尽量不用纸质票据,更环保。

接触小票后用肥皂洗手,尤其是吃饭和抱孩子前。

保持手干,因为湿手更易吸收BPA。

别让孩子玩小票,千万别用它包食物!

③.塑料使用注意

不用7号-PC容器加热食物,尤其是油性或酸性的食物。

及时更换老化或划痕多的塑料制品。

选标有“无BPA”的产品,但留意替代品风险,看一下“配料表”。

六、写在最后:小改变也能大健康

双酚A和它的“家族”虽然常见,但并非“簇不及防”。通过了解它们的来源和影响,我们可以在选用安全材质、减少热敏纸的接触等方面做起。

科学告诉我们:

1.剂量很重要,低剂量的接触也要注意

2.扔垃圾的时候不仅姿势要正确,更要投进筐子

3.别忘了垃圾分类

参考资料:

1.Lu, S., et al. (2013). "Bisphenol A in supermarket receipts and human exposure assessment." Chemosphere, 92(11), 1520-1524.

2.Biedermann, S., et al. (2010). "Transfer of bisphenol A from thermal printer paper to the skin." Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(1), 571-576.

3.EFSA (2023). "Re-evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs." European Food Safety Authority.

4.Rochester, J. R., & Bolden, A. L. (2015). "Bisphenol S and F: A systematic review and comparison of the hormonal activity of bisphenol A substitutes." Environmental Health Perspectives, 123(7), 643-650.

来源: 紫龙科传

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

紫龙科传

紫龙科传