作者:钟雁 首都医科大学附属北京儿童医院 主任医师

审核:朴梅花 北京大学第三医院 主任医师

新生儿溶血病,作为一种因母婴血型不合而引起的免疫性疾病,常导致新生儿黄疸、贫血,甚至胆红素脑病等严重后果,是新生儿科常见的急症之一。

因此,了解新生儿溶血病的相关知识,对于早期识别、及时治疗和有效预防具有重要意义。

新生儿溶血病的发生,主要源于母婴血型不合。其中,ABO血型不合和Rh血型不合是最常见的两种类型。ABO血型不合中,若母亲为O型,胎儿为A型或B型,则有可能发生溶血;而Rh血型不合中,若母亲为Rh阴性,胎儿为Rh阳性时,溶血风险显著增加。

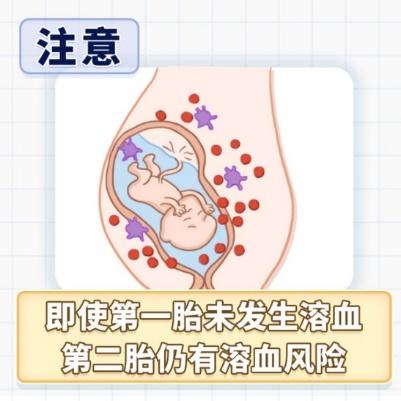

对于存在血型不合风险的家庭,新生儿出生后应密切监测黄疸情况。黄疸出现早、进展快且程度重,是新生儿溶血病的典型表现。此外,通过检测血红蛋白、网织红细胞及胆红素水平,结合抗人球蛋白试验,可进一步明确是否存在溶血现象。值得注意的是,即使第一胎未发生溶血,第二胎仍有发生风险。

图1 原创版权图片,不授权转载

针对新生儿溶血病,治疗原则在于快速降低胆红素水平,防止高胆红素血症及胆红素脑病的发生。主要治疗方法包括光照疗法、换血疗法、输血治疗及药物辅助治疗等。

光照疗法:作为最常用且安全的治疗方法,光照疗法利用特定波长的光线促进未结合胆红素的转化与排泄,有效降低胆红素水平。治疗时应根据患儿具体情况选择单面或双面光疗,并注意保护眼睛和生殖器,监测体温、生命体征及胆红素水平,及时调整治疗方案。

图2 原创版权图片,不授权转载

换血疗法:对于严重的高胆红素血症患儿,换血疗法是最迅速有效的治疗方法。通过抽取患儿体内部分血液并输入新鲜血液,将致敏的红细胞、免疫性抗体及胆红素换出,从而降低胆红素水平,避免胆红素脑病的发生。换血过程需严格掌握指征,确保操作安全。

输血治疗:针对因溶血导致的贫血患儿,若贫血程度较重且影响生长发育或伴有心力衰竭等情况时,需进行输血治疗。输血时应选择无引起再溶血的抗原、抗体的血液,确保输血安全。

药物辅助治疗:静脉注射丙种球蛋白和白蛋白也是治疗新生儿溶血病的重要手段。丙种球蛋白可与Fc受体结合,阻断溶血过程;白蛋白则能联结游离胆红素,减少其通过血脑屏障的量,防止胆红素脑病的发生。

虽然新生儿溶血病至今尚无法完全预防,但针对Rh血型不合引起的溶血,已有一定的预防措施。Rh阴性血的母亲在分娩Rh阳性血的胎儿后,可于72小时内注射抗D免疫球蛋白,以中和进入母体内的D抗原,避免再次妊娠时发生溶血。然而,对于ABO血型不合及其他Rh血型系统不合引起的溶血,目前尚无有效的预防方法。

因此,加强产前宣教和筛查工作,提高家长和医务人员对新生儿溶血病的认识,做到早发现、早诊断、早治疗,是减少新生儿溶血病危害的关键。同时,对于已发生溶血的患儿,应给予及时有效的治疗,避免胆红素脑病等严重并发症的发生,保障新生儿的健康成长。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会