作者:宋文琪 国家儿童医学中心(北京) 首都医科大学附属北京儿童医院 主任技师

审核:何焱玲 首都医科大学附属北京朝阳医院 主任医师

在日常生活当中,我们不难发现,小朋友如果感冒、发烧,或因其他疾病去医院就诊,医生总是会先让做一个血常规检查。

大家可能会有疑问,为什么儿童感冒发烧,经常先查血常规呢?

感冒,通常是对急性上呼吸道感染的俗称,小朋友会有发热、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、咳痰、咽喉红肿等症状。

90%以上的急性上呼吸道感染都是由病毒引起的,常见的呼吸道感染病毒有流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒等。

也有部分急性上呼吸道感染是由细菌引起的,如β溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等,还有一些是由支原体引起的,如肺炎支原体。

特别值得注意的是,流鼻涕、打喷嚏、流眼泪等卡他症状既可能是普通的急性上呼吸道感染,也可能是某些疾病的前期症状,如麻疹、流行性脑脊髓膜炎、猩红热等急性传染病,这些疾病的首发症状往往类似于感冒。这时就需要临床医生予以鉴别,因为急性传染性疾病需要给予适当的隔离和对症治疗,若不能及时鉴别,可能会造成交叉传染。

还有一些疾病,前期症状只有发热,容易误以为感冒,如幼儿急疹、川崎病、风湿热等,我们也要做到及时鉴别。

对于儿童感冒发烧,医生往往要先通过血常规的化验结果,对疾病进行初步评估,判断是细菌感染还是病毒感染,然后再结合患儿的症状、体征及其他辅助检查,给予合适的治疗,使小朋友能够尽快恢复健康。

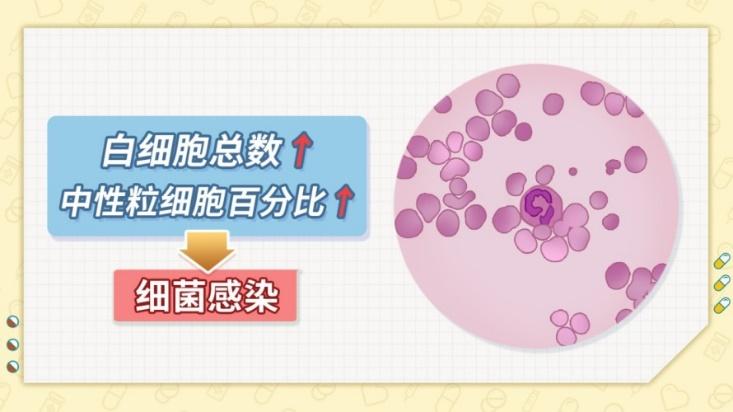

一般情况下,白细胞计数的总数增高,尤其白细胞分类中的中性粒细胞百分比(或绝对值)增高,考虑细菌感染的可能性大。

图1 原创版权图片,不授权转载

白细胞中的中性粒细胞在细菌感染时意义重大。白细胞一般在血管内,一部分白细胞在血流中,随着血液循环流动,称为循环池;另一部分白细胞附着在血管壁上,称为边缘池。正常情况下两者处于动态平衡。

我们通常计数的白细胞和中性粒细胞,是在血液循环池里的白细胞和中性粒细胞。当机体的某些组织发生细菌性感染时,白细胞迅速地向感染区域移动,发挥防御作用。白细胞首先吞噬这些细菌,白细胞的细胞浆里有大量溶酶体,可以把吞噬的细菌消化掉。但随着时间的延长,在吞噬几十个细菌后,中性粒细胞会裂解,释放出大量的溶酶体酶,消化已经坏死的组织和细胞,这些被消化的坏死组织和细胞最后形成脓液,小朋友流脓鼻涕的症状就是由此而来。

因此细菌感染时,通常中性粒细胞增高,相应的白细胞总数也会增高。

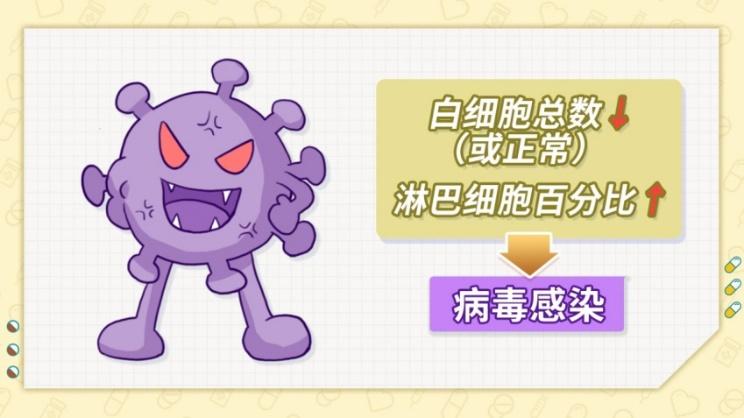

当患儿出现感染症状时,如果白细胞总数正常或降低,同时白细胞中的淋巴细胞比例增高,提示病毒感染的可能性大。

图2 原创版权图片,不授权转载

在对抗病毒感染时,主要是淋巴细胞发挥作用。淋巴细胞是人体免疫应答反应系统里最重要的细胞,包括B淋巴细胞、T淋巴细胞及自然杀伤细胞等。

病毒感染时B淋巴细胞会合成相应的抗体,抗体和病毒结合,将病毒破坏。同时T淋巴细胞会把人体被病毒感染的信息传递给其他细胞,比如自然杀伤细胞、杀伤性T细胞,在这些细胞的帮助下,可以进一步彻底清除被病毒感染的细胞,永绝后患。

病毒感染也可能会抑制骨髓内中性粒细胞的产生。因此,在病毒感染时,淋巴细胞的百分比(或绝对值)会轻度增高,而中性粒细胞的百分比(或绝对值)会有所下降,最终白细胞总数正常或有所下降。

当然,在实际工作中,情况会比较复杂,如小朋友最初是流感,这时白细胞总数降低,中性粒细胞比例也降低。但随着病程的进展,可能会并发细菌感染引起肺炎,白细胞总数就会升高。但也有个别病例出现严重感染的时候,白细胞总数没有增高,反而下降。

因此临床医生会通过专业知识,对血常规检测结果进行精准解读,结合患者的症状和其他检查结果综合分析,给予患者最合适的治疗方案。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会