“孩子两岁还不说话,老人说是贵人语迟,可等到三岁依然沉默,我们才意识到问题的严重性”,这是许多自闭症谱系家庭共同的困惑。

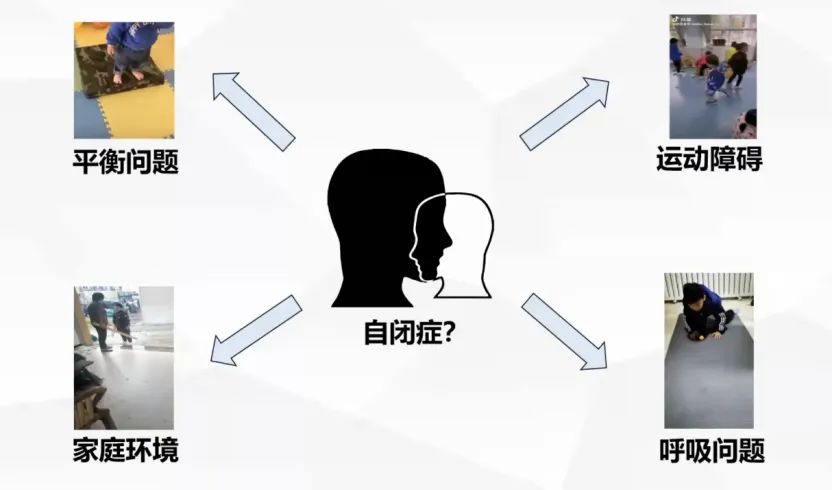

本期带大家一起揭开了自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)的神秘面纱,颠覆大众对这类特殊群体的传统认知。

何为自闭症谱系障碍

孤独症谱系障碍(以下简称ASD)是一种以社会交往障碍、沟通困难及重复刻板行为为核心特征的神经发育障碍。据统计,仅在美国,2020年ASD患病率已达2.78%,相当于每36名儿童中就有1人确诊。若将目光投向全球,ASD患者群体已突破8000万人,而聚焦到中国,基于1%的保守患病率推算,0-14岁儿童中至少有300万至500万名“星星的孩子”。

ASD的核心症状呈现多维度的功能障碍特征,其中语言发展异常尤为显著——约30%患儿完全丧失口语能力,更多患者表现出“机械语言”特征,如机械重复广告词句却无法进行情境化对话。以及明显的社交障碍,如目光对视回避、难以理解面部表情背后的情绪含义等社交信号解码困难。刻板行为模式则贯穿日常生活,既有反复拍手、转圈等肢体重复动作,也有对环境变化的病理性抗拒(如某8岁患儿因上学路线临时调整引发其持续性尖叫)。

自闭症如何干预与康复

传统 ABA 疗法(应用行为分析 Applied Behavior Analysis )作为主流干预手段,其行为主义理论基础面临着临床实践的挑战。该疗法通过外部强化机制(如食物奖励或代币系统)塑造特定行为。但值得关注的是,这种训练模式往往会造成“泛化困难”,谱系儿童在治疗室习得的服从指令、社交应答等行为,难以在家庭、学校等自然场景使用。

而贝蓓儿童康复指导中心推行的整合性干预方案,采取多维度介入策略。首先通过生物医学的检测,评估儿童的生理状况;再有针对性进行认知语言、感觉运动等康复干预;还要加强对儿童家庭的指导,其中严格管控电子设备使用时长,避免过度屏幕暴露加剧社交回避倾向,并构建家庭支持网络疏导代际教养压力,特别注重预防祖辈宠溺与父母焦虑形成的双重挤压效应。

临床案例:一名有明显攻击行为的7岁自闭症儿童,并且和家长沟通后我们还发现孩子有严重的挑食问题。贝蓓儿童康复指导中心实施整合性干预方案3个月后,该患儿的异常行为发生率大大降低,主动发起社交互动的频率提升至基线水平的数倍,有力验证了跨学科协作模式在神经发育障碍干预中的实践价值。

家庭早期识别指南

家长需特别关注婴幼儿发育里程碑的偏离迹象:当婴儿满周岁时若对呼唤名字毫无反应,且缺乏指向需求物品的基础沟通能力,应引起警觉;至18个月大时,若幼儿仍未发展出象征性游戏能力(例如不会用玩具勺给玩偶喂食),社交认知可能存在障碍;若幼儿两周岁时口语词汇量不足50个,并出现异常的行为(如持续凝视旋转风扇、无目的性的转玩具轮子、无目的性的反复摆弄某个玩具),这些是孤独症谱系障碍的预警信号。

在教养策略方面,家长常陷入三大误区——部分家庭因孩子存在感官敏感问题,采取过度保护措施,完全隔绝社交场景,反而加速了其社会功能退化。研究数据显示,依赖电子设备的儿童(每日屏幕使用时间超过两小时),其语言发育迟滞风险较正常群体高出三倍。更需警惕的是,某些生理不适常被误判为行为问题,我们曾接诊一名反复用头撞墙壁的谱系儿童,经过相关检查和测评,才发现孩子用头撞墙是为了缓解中耳炎带来的剧痛。这些警示案例都凸显了精准识别与科学应对的重要性。

从“不一样”到“共同成长”

当我们揭开“自闭症”的病理面纱,看到的不仅是医学难题,更是对人类神经多样性的深刻认知。这些孩子不是需要被“矫正”的残次品,而是带着特殊密码来到人间的使者。科学干预不是为了消除差异,而是帮他们找到与世界的对话方式。

在基因研究、神经可塑性领域的突破下,早期“筛查-精准干预-社会支持”的完整生态正在形成。或许未来某天,当某个“星星的孩子”突然开口说“妈妈我爱你”,我们会更懂得:这不是奇迹,而是科学与理解共同照亮的黎明。

(本文作者:封玉,儿科学硕士,贝蓓儿童康复指导中心医学部负责人)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二