编者按:千万IP创科普,共筑科技强国梦。为普及科学知识,弘扬科学精神,提高全民科学文化素质,助力实现高水平科技自立自强,中国科协科普部与人民网联合策划推出“见证科技之路”主题报道,聚焦国家科技战略政策、重要科技奖项、“卡脖子”关键核心技术等,深入基层一线开展采访调研,推出一批生动鲜活的科普精品,大力弘扬科学家精神,为建设科技强国汇聚磅礴力量。

在现代交通的宏伟图谱中,高铁、地铁、轻轨……如同一条条巨龙,高效地穿梭于城市与乡村之间,编织着区域互联互通的梦想。这些“钢铁巨龙”之所以能够疾驰如风,离不开一组组精密、复杂的零部件,更离不开先进的轨道交通设备技术。

这些零部件具体蕴含着怎样的奥秘,才能够支撑起如此庞然大物的运行?又是什么样的技术,让它们能够经受住千次万次的重压与冲击?近日,记者走进三晋大地,探寻这些零部件背后的硬核科技,如何托起大国交通的发展。

地铁车轮。受访方供图

轰隆轰隆,地铁列车在轨道上往来穿梭。车轮滚滚,如同巨龙的心跳,虽不显山露水,却实实在在地成为列车结构的核心、关键部件,每一次转动都承载着安全与稳定的重任。然而,要确保这些关键组件能够长期稳定运行,并非易事。

“地铁在运行过程中,因为启停频繁,车轮有的地方磨得快,有的地方磨得慢,容易导致整个轮廓相对变差,这是长期困扰整个行业的难题。”太原重工轨道交通设备有限公司(以下简称“太重轨道公司”)技术中心主任魏华成告诉记者,这要求地铁车轮要有较高的耐磨性和抗失圆性。

所谓抗失圆性,即车轮在长期运行中抵抗磨损变形、保持原始轮廓的能力。太重轨道公司材料研究专办温麒补充道:“抗失圆性不足,车轮圆周会出现局部扁平化,整体圆周向多边形发展,导致地铁列车振动和噪声加剧,甚至威胁行车安全。”

为有效解决这一问题,研发团队采取了一系列针对性措施,他们用材料、工艺、技术和对卓越的极致追求,赋予了钢铁之躯的非凡韧性。

“首先我们从材料设计入手,开发定制了地铁车轮专用的高强韧车轮钢,通过精准控制化学成分来提升车轮综合性能。另外我们通过优化热处理工艺,在提高车轮硬度的同时,使材料韧性也提升了20%以上,兼顾了车轮的耐磨性和抗裂损能力。”温麒说道。

当地铁列车高速运转切割着四季寒暑,抗失圆性不仅是车轮对抗时间与压力的博弈,更是一场关乎技术与艺术的融合。

针对我国不同的地形和气候环境,研发团队对地铁车轮也有着相应的技术考量。温麒告诉记者,“比如在山地比较多的城市,要重点考虑车轮抗损伤的能力。在北方比如哈尔滨、沈阳等城市,要考虑车轮的低温性能,在实验阶段会增加低温冲击测试。”

从实验室到应用场,这些车轮穿越的不仅是地理的经纬,更是在材料科学的未知领域里开拓前行。

而从实验室的理论探索到实际应用的落地生根,需要跨越一道重要的门槛——生产车间。在太重轨道公司的智能工厂,奇迹每52秒就发生一次,只需轻点鼠标,一个全新的车轮便诞生于数智化生产线中。

太重轨道公司热处理工魏巍向记者介绍,车轮生产过程的全自动化,让每一块钢坯从运送、加热到轧制、成型完全不需要人工干预。

智能化与数字化的深度融合,不仅大幅提升了生产效率,让一线工人从“具体执行者”转型为“流程管理者”,更在质量管控、废品率降低及成本控制之间实现了多方平衡。

在太重轨道车轮生产线,记者注意到,锻轧关键设备核心传动部件上外挂着“小黑盒子”。太重轨道公司车轮工艺主管张晓峰向记者介绍,这些“小黑盒子”其实是温振传感器,主要功能是采集设备的运行数据,通过分析,判定设备的异常情况。“比如检测到某个轴承异常震动,就可以对相关部位进行分析,给出一些维修的建议,避免设备故障。”

通过部署超过260个这样的传感器,智能生产车间能够实时监控和响应各种潜在风险,为工作人员的安全提供了全面保障,同时也提升了工作环境的舒适性。

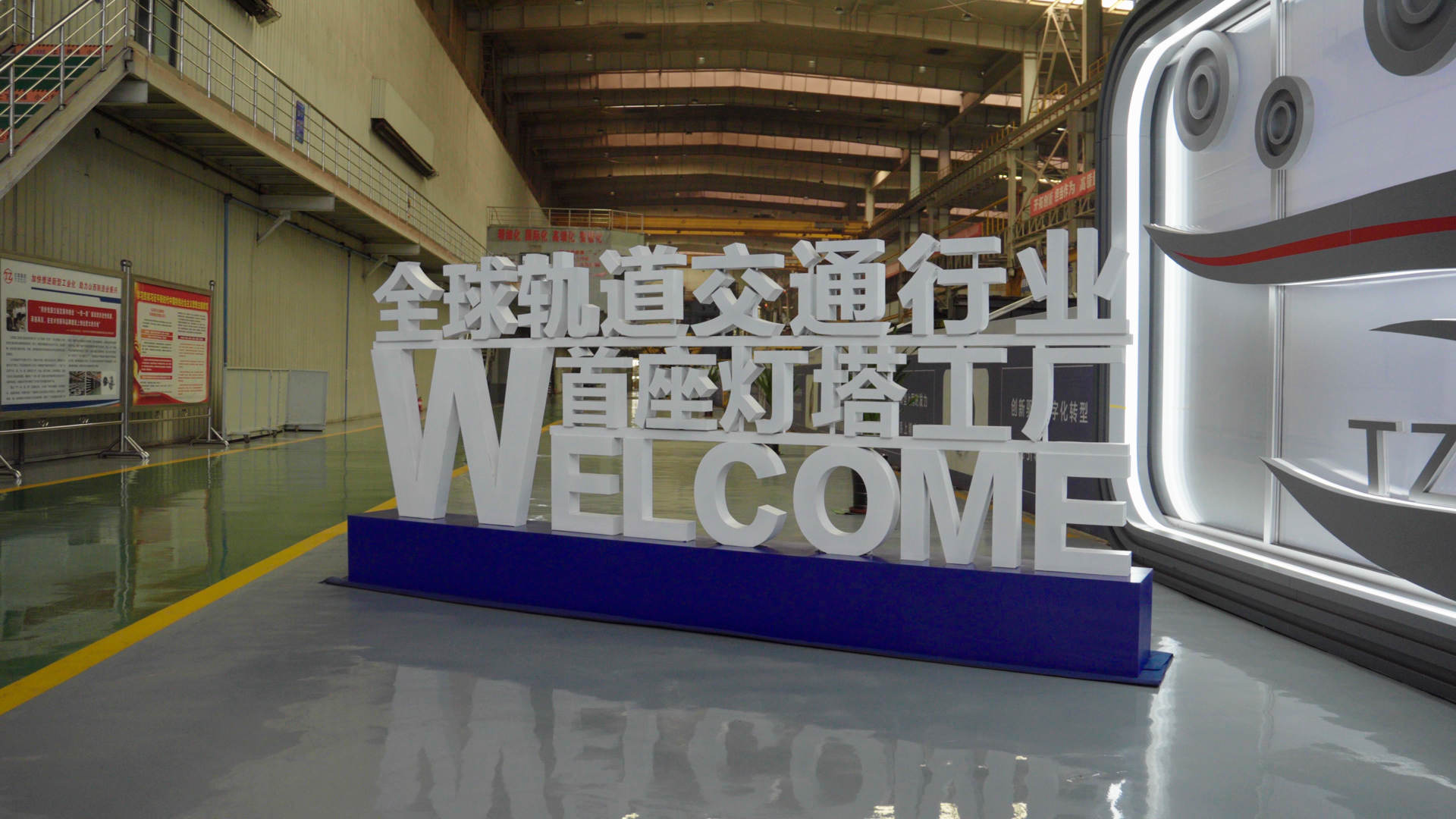

也因此,在智能生产车间的建设过程中,一项大的挑战在于布置足够多的传感器,以收集到更丰富、更细微的数据,从而为模型优化训练提供坚实基础,进而实现数据的自诊断、自分析、自预测以及模型的自我迭代。正是这种对细节的极致把控和对完美的不懈追求,让太重轨道公司的智能工厂在全球制造业中脱颖而出,荣获了代表全球智能制造顶尖实力和工业领域数字化最高水平的“灯塔工厂”的称号,跻身当前“世界上最先进的工厂”之列。

太原重工轨道交通设备有限公司智能工厂获评“灯塔工厂”。受访方供图

车轮滚滚向前,“灯塔”星光闪耀。从精密制造的匠心坚守,到智能化生产的高效革新,这里见证了中国轨道交通设备行业的华丽转身,更见证了中国卓越的创新精神与高效的创新速度。

来源: 人民网科普-见证科技之路

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

人民网科普-见证科技之路

人民网科普-见证科技之路