春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。随着郎朗上口的二十四节气歌,迎来一年中的第四个节气——春分。

《春秋繁露·卷十二·阴阳出入上下第五十》记载:春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。春分日太阳直射赤道,北斗七星的斗柄指向正东卯位,对应《易经》震卦方位,全球昼夜等长,所谓“日月阳阴两均天,玄鸟不辞桃花寒”。

△《写生海棠图》 南宋 林椿 台北故宫博物院藏

此时人体气血外浮,肝木当令,需顺应天时,谨守“平衡”之道。中医经典《素问·至真要大论》曰:“谨察阴阳所在而调之,以平为期。” 春分养生之要,尽在四字——“调、疏、防、守”,即调和阴阳、疏肝理脾、防风御邪、谨守中道。如此便可“正气存内,邪不可干。”

节气养生

1.饮食

贵在调和

《千金方》言:“春七十二日,省酸增甘,以养脾气。” 春分肝气旺盛,易克脾土。饮食宜减酸增甘,以柔肝健脾。

推荐食材:荠菜(清肝明目,《本草纲目》载其“利肝和中”),山药(健脾固肾,《神农本草经》誉“补中益气”),香椿(升发阳气,民间称“春分吃椿,百病不侵”)。

忌食:过食辛辣、寒凉,防肝火亢盛或脾阳受损。

2.起居

法于阴阳

《黄帝内经》强调:“春三月,夜卧早起,广步于庭。”春分后白昼渐长,宜早睡早起以应阳气升发。可以尝试以下三种养身方法:

1.防风护颈:风为春之主气,外出可围薄巾或穿高领上衣护住大椎穴,防风邪袭表;

2.踏青晒背:正午阳光温和时晒背15分钟,助阳气通达,驱散冬寒;

3.春捂有度:下厚上薄,重点护住腰腹与双足,忌骤减衣被。

3.情志

疏泄为要

《类经》云:“肝属木,应春生之气,喜条达而恶抑郁。”肝气郁结易致胸闷、烦躁,可借春分生机疏解郁滞。

调神妙法:

1.听角音:中医五音疗疾中,角调(如古琴《阳春》)可疏肝解郁;

2.静坐观花:闭目静坐,想象肝木如柳条舒展,顺应春气生发。

4.运动

缓形以达

《遵生八笺》载:“春分日,宜导引吐纳,以和血气。”运动宜选舒缓升阳之式,忌大汗耗气。如八段锦、太极拳,也可吐纳“嘘”字诀:长吐“嘘”音6次,泻肝浊而升清气。

节气传统

周代起,春分便有“祭日于坛”的皇家典礼,表达对太阳的崇拜。《礼记》记载“祭日于坛”,明清时期北京日坛成为帝王祭日的重要场所。祭日仪式祈求风调雨顺、五谷丰登,后逐渐演变为民间踏青活动。

春分后气温回升、紫外线适中,草木抽芽,风力适中,适合户外活动调节身心,民间盛行郊游赏花(如海棠、梨花)、放风筝,称为“探春”。古人认为风筝可“放晦气”,现演变为亲子娱乐活动,更是契合中医“春养肝”理念。

节气药膳

春分时节阴阳平衡,人体肝气渐盛,易出现脾胃失调、湿气重等问题。此时应以"疏肝健脾、祛湿扶正"为原则。下面推荐2款适合春分节气的养生药膳:

枸杞猪肝汤

配方:鲜猪肝150g、枸杞20g、生姜3片、菠菜100g。

做法:1. 猪肝切片用清水浸泡20分钟去血水;2. 水沸后下姜片、猪肝煮至变色;3. 加入枸杞、菠菜再煮3分钟,加盐调味。

功效:枸杞明目养肝,猪肝补血,特别适合春季眼睛干涩、面色发黄者。每周2次为佳。

山药茯苓粥

材料:鲜山药200g、茯苓15g、粳米100g、红枣5颗。

做法:1.茯苓提前浸泡1小时,山药去皮切块;2.所有材料加水煮至米粒开花(约40分钟);3.可加少许红糖调味。

功效:山药补脾益肾,茯苓利水渗湿,适合春分时节食欲不振、大便黏腻者。晨起空腹食用最佳。

节气保健

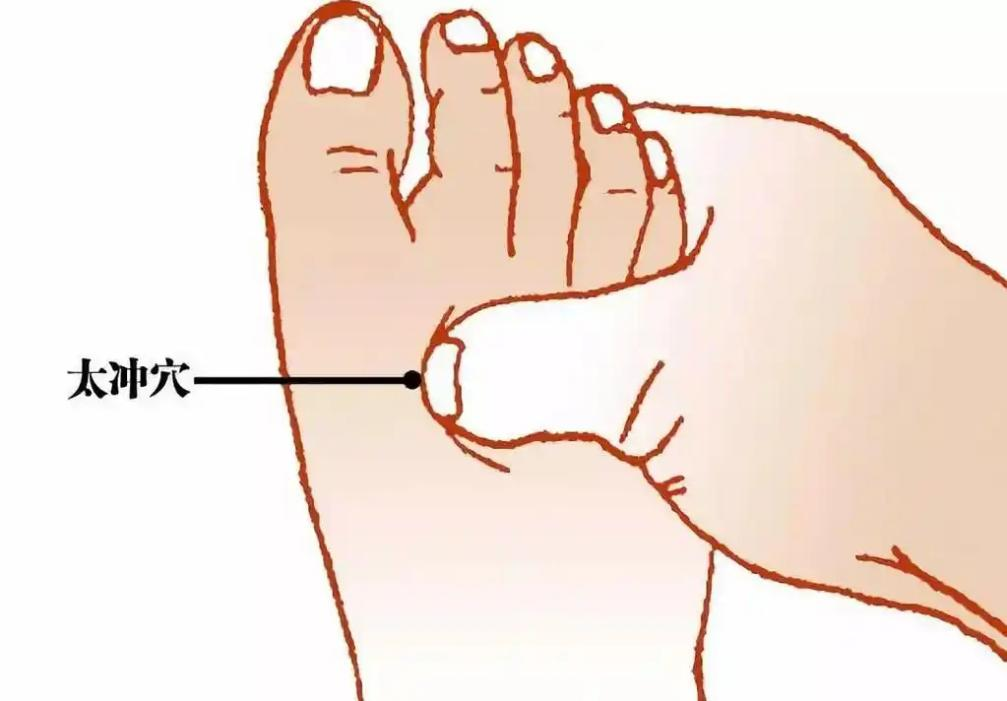

太冲穴

位置:足背第1、2跖骨结合部前方的凹陷处。

操作:用拇指按压穴位,顺时针揉按3-5分钟,两侧交替进行。

功效:疏肝解郁。缓解春季肝气郁结导致的烦躁、头痛、失眠。

足三里

位置:外膝眼下3寸(手掌四横指),胫骨前嵴外一横指处。

操作:用拇指垂直按压至酸胀感,持续3分钟,两侧交替进行,每日2次。

功效:健脾和胃。改善春分易发的腹胀、消化不良。

太冲穴与足三里穴结合,可增强疏肝健脾,调气和血功效。

节气诗词

《阮郎归·南园春半踏青时》

北宋·欧阳修

南园春半踏青时,风和闻马嘶。

青梅如豆柳如眉,日长蝴蝶飞。

花露重,草烟低,人家帘幕垂。

秋千慵困解罗衣,画堂双燕归。

【诗词赏析】《阮郎归·南园春半踏青时》如同一卷精致的春日图册,欧阳修以诗人兼画家的眼光,将踏青的喧闹、暮色的朦胧、燕归的寂寥浓缩于词中。它不追求情感的激烈宣泄,而是在白描与隐喻间,捕捉春光的瞬息之美与人心的微妙颤动,展现了宋代文人词“浅语有致,淡语有韵”的艺术境界。欧阳修通过春分物候的描写,暗合了中医“春生、夏长、秋收、冬藏”的时序养生法则——外应天时:踏青疏肝、防风护阳、食青养木;内调身心:解困健脾、避慵养气、静心宁神;阴阳平衡:昼夜均分之际,忌过劳过逸,追求“形与神俱”的和谐状态。

来源: 泉州市中医院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助