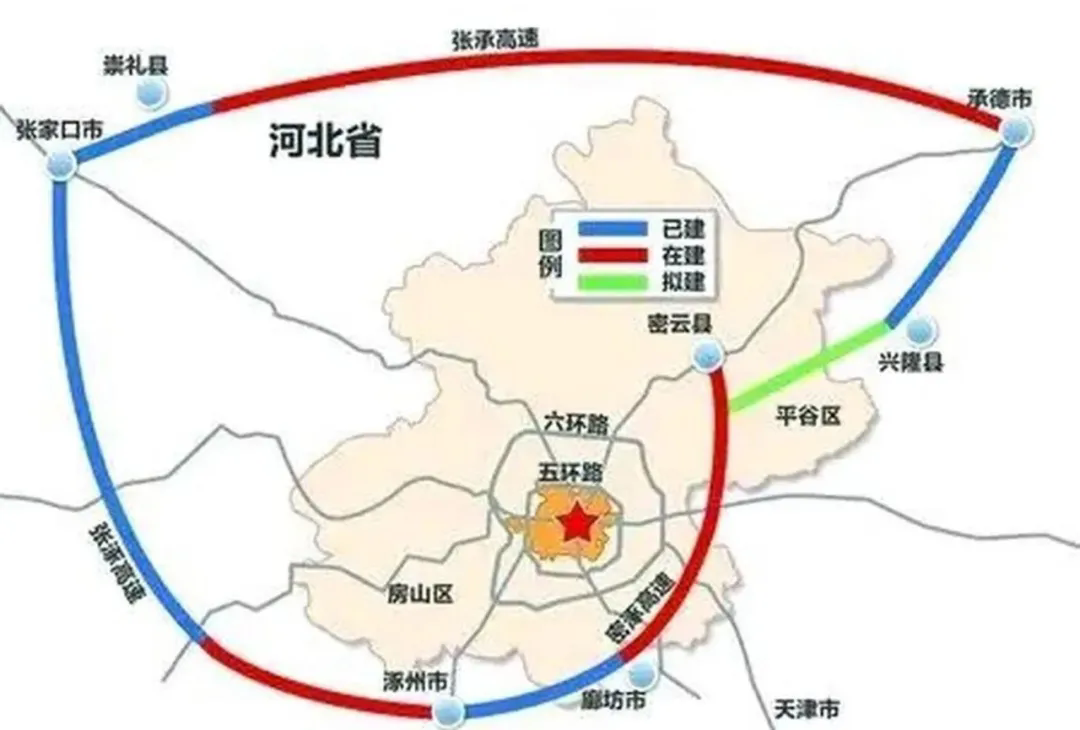

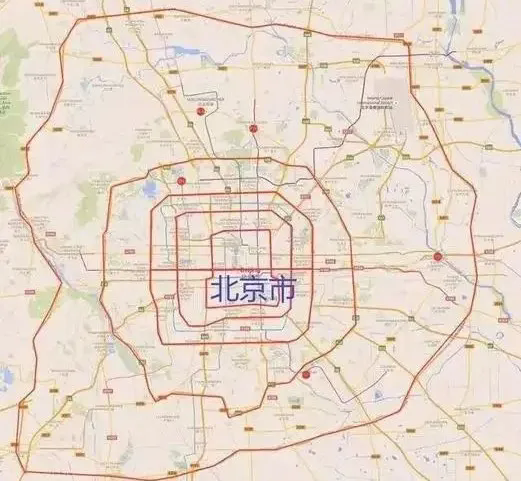

北京有着三千年建城史、八百多年建都史。新中国成立后又作为首都,经多年建设后,今已发展为国际化大都市。别的不提,交通方面就已经很发达,光环路就好几条。有个胖胖的相声演员唱过:终于有一天你会修到七环。其实七环已经修了,虽然并不属于北京官方环路规划,而且很多路段不在北京,而是河北境内,但从格局上说叫七环也行(实际叫北京大外环高速公路,也称首都环线通道)。

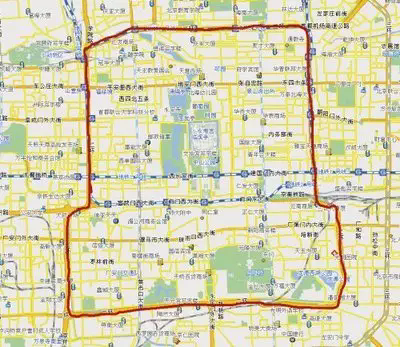

不说七环,单说北京第一条环城快速路,也是中国第一条全封闭、全立交、无红绿灯的城市快速环路,即二环。走在二环上您会发现很多路段并不平直,翻开地图更会发现它不是方方正正的,而是“凸”字形。众所周知,二环路等于老北京城圈儿。实际常说的老北京城是指明清北京城,但甭管是什么朝代,这个凸字形是怎么来的。这得打明成祖朱棣登基后开始说:永乐四年(1406),朱棣下诏迁都,从南京迁到北京,但新都城实际是在元大都基础上改建而来的。

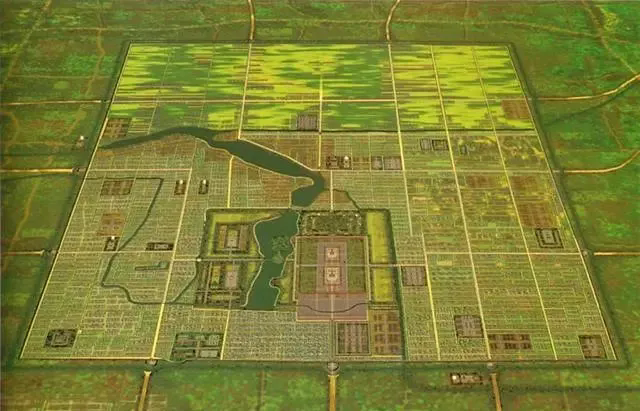

历来讲究天圆地方的中国人,大到城池,小到民居,基本都要建成方形。元朝是忽必烈迁都北京,他很愿意接受汉文化,为他设计都城的是元朝唯一位列三公的汉官,叫刘秉忠。此人熟读易经,就将大都打造成四四方方的口字型;十一门的名字也都源自易经,甚至包括国号,由蒙古改称大元,即《易经》中的“大哉乾元”之意。

元末明初,朱元璋帐下大将徐达带兵攻克大都,此后明朝政府便开始着手改建城池。因为元顺帝逃回蒙古,但依旧具有一定势力,史称“北元”,而且一直想重掌天下,所以明朝最大的威胁在北方。朱元璋将北京改为北平,便取“北方平定”之意。所以那时虽不是帝都,但是防御重地,徐达将北部空旷荒落、不利防御的地带放弃,南缩五里另筑新墙、并修筑另三面城垣。

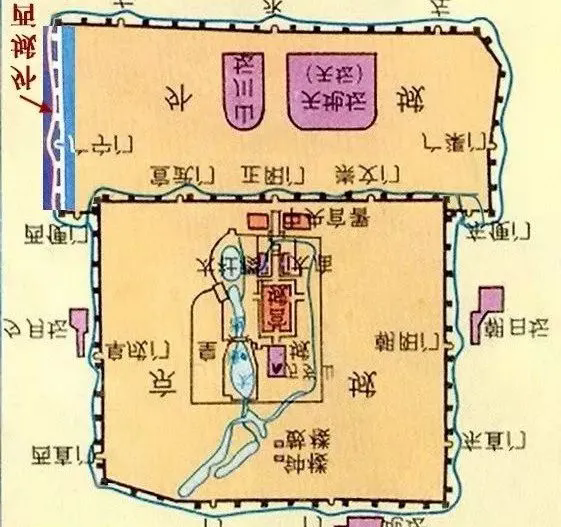

朱棣迁都后,南垣又向南推进二里,等于城池整体南移。永乐十八年(1420)改建完成并投入使用(皇城及宫殿是摧毁元代皇宫后新修的),此时的城池也大体呈长方形、唯独西北不是直角儿。这会儿没有内城之说,因为没外城、哪儿来的内?后来京师多次遭蒙古瓦剌部侵袭,成化十二年(1476)就提出在外围加筑外城的建议,但没“通过审批”。

直到嘉靖二十九年(1550),蒙古俺答兵临城下,即史称“庚戌之变”,此后为加强京城防御,开始修筑前三门外关厢城(三座独立于城门之外的小城),但因需要拆毁的店铺民房甚多,民情汹惧,工程没进行下去。四年后,嘉靖终于下定决心加修外城,原想四面环绕修筑外郭,建成"回"字型;设城门十一座、敌台一百七十六座,西直门外和通惠河设水闸两处,其他低洼地带设水关八处。

但因工期浩大没有四面同时开工,在严嵩的建议下先修南面(因为北面有废弃的元代城墙还可利用),中间开永定门,东为左安门、西为右安门;东西两侧向北“拐弯儿”后朝东开广渠门、朝西是广宁门(即广安门)。然而往北修了没多远就停工了,因为没钱了,只好将内外城城墙连接,并开了两个小门儿:东便门儿和西便门儿。后来相继增筑瓮城后就定型了,外城完整的计划直到改朝换代都没实现。至此才有内外城,并形成那句广为人知的老话:内九外七皇城四,九门八点一口钟。

解放后城墙和城门陆续被拆,只剩下正阳门城楼、箭楼和德胜门箭楼(永定门城楼是前些年复建的)等。因为修地铁需要从地面挖掘,城墙碍事(当然从民国就开始扒城墙,这次则是整体拆)。地铁修完后就在地面上修路,实际二环打七十年代就开始修,只是1992年9月才全线建成通车。而且最初的二环路是内城城圈儿,也基本是方正的;就是说南二环即今前三门大街,直到1990年外城城圈儿也辟为道路后才“挥师南下”到永定门一线。

所以不管是老城圈儿还是今二环,俯瞰全景都是“凸”字型,底部大的是外城,上部小的是内城。但这是按现代人上北下南的习惯看,实际我国古代的习惯是上南下北,那就得把地图反过来,这会儿您会发现像是一个人戴个帽子,特别是左下方还缺角儿,神似人的嘴和下巴,因此老北京城又有“帽子城”的说法。至于为什么缺角儿,那说法就多了。

有的说当年共工怒撞不周山,导致天塌西北(西北来的风都叫不周风)、地陷东南,所以西北就不该有角儿,即便有也立不住,因为撑不住天。还有人说当时西北角真的屡建屡塌。也有人说是设计失误,皇宫没在城市对角线上,工匠为了逃避责任编此谎言,让西北缺角也就测不出对角线了。说法还挺多,但官方解读是此地修城时确实屡建屡塌,是因为挨着积水潭,受水脉影响地基打不牢,就只能绕过去了。

来源: 凌洲业话

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会