川,本义指河流,故又引申为山间或平原上地势低平的流域。皇甫三川地处陕西蓝田西南,"三川"特指发源于秦岭、清流蜿蜒的库峪河、汤峪河与岱峪河。三河交汇,润泽四方,其流域覆盖焦岱、汤峪、史家寨及小寨四镇,将这片土地浸润为锦绣河川。三水合流后汇入浐河,岱峪河在东,库峪河在西,汤峪河在中,因此皇甫三川亦称浐河川。

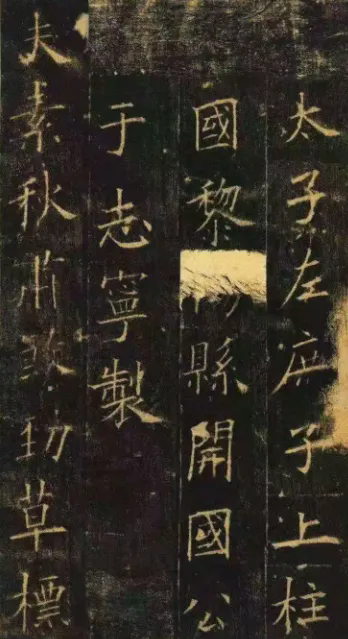

"皇甫三川"得名源于隋代名士皇甫诞。隋文帝崩逝后,汉王杨谅于并州举兵谋反。时任总管司马的皇甫诞因忧战乱初平,恐生内乱累及苍生,遂拦马力谏,反遭囚禁。后杨谅出征,主簿豆卢毓私释皇甫诞,共谋闭城拒谅。及杨谅回师破城,城陷之际,皇甫诞以身殉国。其子皇甫无逸后官拜刑部侍郎,为彰父德,表其忠节,于贞观年间奏请朝廷,在长安鸣犊镇建追思碑铭。此碑由宰相于志宁撰文、欧阳询书写,全称《隋柱国左光禄大夫宏义明公皇甫府君碑》,世称《皇甫君碑》。上世纪五十年代,碑楼拆除后,碑石移藏西安碑林博物馆。

故自贞观年间开始,鸣犊镇南库峪河川得名"皇甫川"。因汤峪、岱峪二河先汇于焦岱镇嘴头村,复于鸣犊镇嘴头村汇入库峪河,故皇甫川虽以库峪河为主体,亦涵盖其他两川,遂得"皇甫三川"之名。

库峪河

库峪河发源于秦岭太兴山北麓,为长安、蓝田界河,东峙云台山,西倚翠华山,是浐河上游主要支流之一。河道全长37.7公里,流域面积197平方公里,是三川中最长的一条。其出山之谷称库峪,位列秦岭七十二峪。

库峪河流域山势峻拔,水土丰沃,河水自南向北蜿蜒而下,经史家寨镇十数村落,终在长安区境内与焦岱河相汇。关于"库峪"得名,《魏书·地形志》记:"其地水甚苦涩,乃曰苦谷"。另传谷中富含金银矿脉致水质涩苦,故初名"苦峪",后世渐渐转换读音为"库峪"。

汤峪河

汤峪河发源于秦岭云台山北麓,东邻紫云山,西接太兴山,河道蜿蜒北流,贯穿汤峪镇十数村落,最终于长安区耶坡村与焦岱河合流汇入浐河。据考证,汤峪河正源起于秦岭主脊北侧月亮石,而《陕西导游》载"浐河发源于汤峪月亮石"之说,印证此河为浐河正源。

汤峪古称石门谷,谷口存军事要塞石门关,关隘位于汤峪口东一公里,双峰夹峙如门,中通丈余,因谷水穿过似穿门而得名,历来为兵家要冲。

东汉开国皇帝光武帝刘秀避王莽追兵经此南逃,遗存"刘秀石""刘秀桥"等古迹。

唐广明二年(881年),农民起义领袖、大齐政权开国皇帝黄巢攻克洛阳后遣重兵戍守石门关,防止唐军自豫、鄂、蜀反攻。

唐乾宁二年(895年),昭宗为避邠州节度使王行瑜、凤翔节度使李茂贞、华州节度使韩建的劫持,携朝臣暂居石门镇圣寿寺,待李克用平叛后方归。

明末“闯王”李自成布防于石门关,守将欲降明军,李自成遣大将李友平叛,史称"石门平叛"。

汤峪文化尤以汤泉著称,汤峪温泉始于汉朝,鼎盛于唐朝,是历代皇家沐浴之地。"石门汤"与临潼骊山汤、眉县凤仙汤并称"大唐三汤"。《旧图经》载异僧识泉典故:"唐初僧居此,雪落即融,掘地得温泉。"

天宝年间建皇家汤院,玄宗赐名"大兴汤院",设玉女、融雪、涟珠、漱玉、濯缨五池,各池功能明确:玉女驻颜,融雪调息,涟珠宁神,漱玉活络,濯缨祛疾。玄宗与贵妃常沐此泉,并题诗"愿言将亿兆,同此共昌延"。大兴汤院现存《唐明皇杨贵妃石门汤泉沐浴碑记》《蓝田石门汤泉源流考碑记》等珍贵碑记。

清中期秦岭诸谷统改称"峪",石门谷因汤泉盛名易名汤峪,衍生汤峪河、汤峪口、汤峪川等地名体系。清时"石门汤泉"被列入"蓝田八景",更彰显其人文地理价值。

岱峪河

岱峪河发源于秦岭紫云山北麓,流经小寨镇、焦岱镇,其在焦岱镇境内河段俗称焦岱河,最终于嘴头村流出蓝田县境。

焦岱镇古称鼎湖镇,据《史记·封禅书》载:"黄帝采首山铜铸鼎于荆山。鼎既成,有龙垂胡髯,下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人......百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡髯号,故后世因名其处曰鼎湖。"故此地被后世视为黄帝升天之处。

汉武帝沿用黄帝典故,在此建造鼎湖延寿宫。宫址现存于蓝田县焦岱镇西侧塬地,岱峪河及其支流洋峪河,分别从塬地东、西两侧流过,武帝曾多次于此避暑休养。

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会