食之六味

古往今来,饮食男女,人之大欲存焉。饮食之欲,古有充饥之用,而现今更多的是享受喜爱的味道在舌尖一瞬绽放的快感。每天人们品尝着“食之六味”,却并未真正地了解“六味”的每一成员,错把“酸甜苦辣咸涩”全部冠上味道的名头。是时候将“辣”和“涩”被踢出队列,“鲜”飞奔入队,留一虚位待其他候选者争夺去。

元老级味道——酸甜苦咸

“酸甜苦咸”是科学家长期以来公认的四种基本味道。

最先入列“食之六味”的“酸甜苦咸”都有两大本领——

一是来源于特殊化学物质(暂称为“风味分子”);

二是人体的味觉感受器上有特定受体能与该化学物质结合。

想要加入“六味”之列可少不了这两门本领。

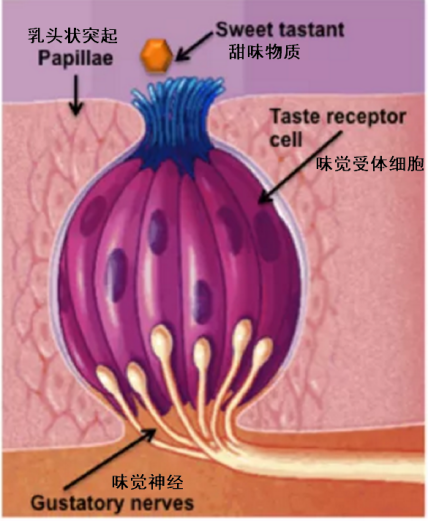

众所周知,人体的味觉感受器是味蕾。

味蕾结构示意图(图源网络: 为什么甜味能够中和苦味? - 知乎 (zhihu.com))

味蕾的顶端是味孔,开口在舌头表面。每个味蕾中有50~150个味觉细胞。 能与“风味分子”结合的特定受体就位于味觉细胞的表面。味觉细胞借助受体特异识别“风味分子”产生不同的味觉刺激,并编码形成承载着味道信息的神经信号。这些信号通过传入神经被传送到大脑皮层,咂咂嘴,人们便尝到了味道。

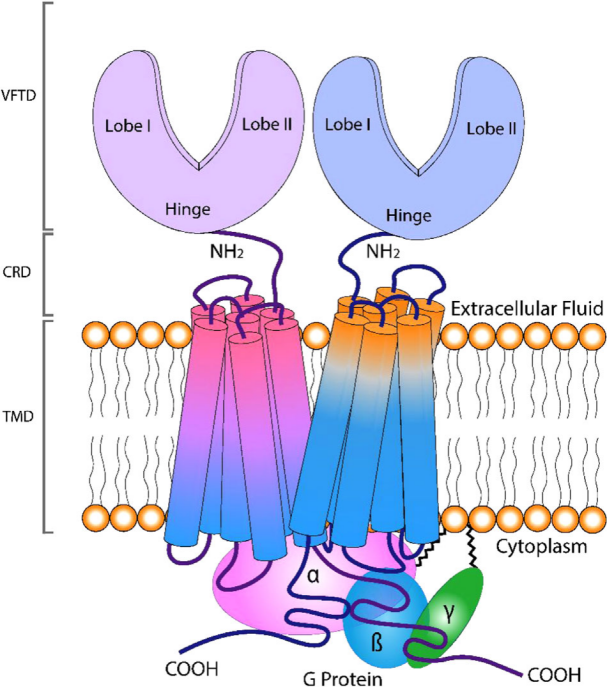

甜味的产生与味觉细胞表面存在的一种属于“G蛋白偶联受体”的信号蛋白——由TAS1R2和TAS1R3亚基组成的异质二聚体 (TAS1R2/3),寡糖类物质(低聚糖)与之VFT结构域结合便能产生甜蜜的神经冲动。

设想咱们面前摆着一叠热气腾腾的大白馒头。撕下一块放入嘴中细细咀嚼,先是只有发酵的香味充盈鼻腔,随后一丝清甜才逐渐在口中漫开。从分子层面描述这一过程——馒头中的淀粉是高聚糖,无法与TAS1R2/3结合,无甜味产生。而唾液中的唾液淀粉酶逐渐将馒头中的淀粉水解为麦芽糖,麦芽糖作为二糖可与TAS1R2/3结合产生甜味信号,咱们便品尝到了久嚼馒头的清甜。

大白馒头(图源网络)

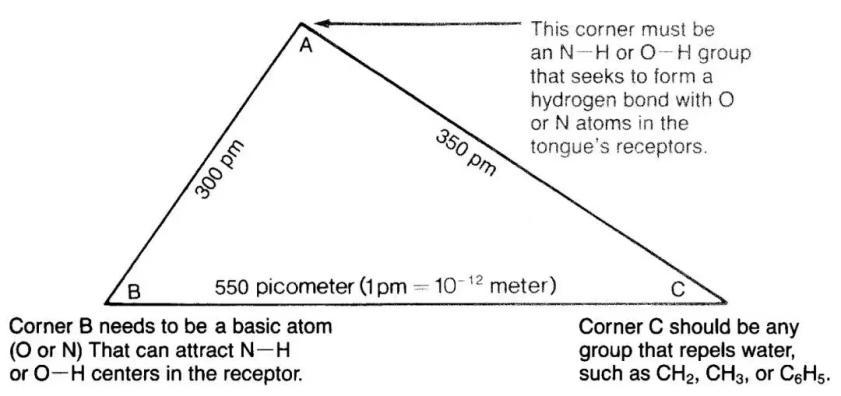

仿照低聚糖的结构,一类极具商业价值的分子——人造甜味剂应运而生。早期的糖精,现市面常见的阿斯巴甜、安赛蜜、甜味素等等与糖有着结构上的相似性,它们能同时形成氢键供体和受体,且含有一个疏水基团,三者呈现三角形排列。这便是常用于设计人工甜味分子的“甜味三角形”理论。随着研究逐步深入,更为复杂的多点依赖理论被提出,成功指导了超高效甜味剂的寻找,如胍类甜味剂Lugduname。Lugduname的甜味是蔗糖的2000~3000倍,可以说是大象和蚂蚁的区别了。

rId6

“甜味三角形”理论(图源网络:阿斯巴甜,究竟为什么是甜的?-虎嗅网 (huxiu.com))

苦味和甜味的产生方式相似,只不过苦味分子是由亚基TAS1R1和TAS1R3组成的异质二聚体(TAS1R1/3)所捕捉的。苦味分子的种类丰富,疏水性和极性是其两大特征,易于TAS1R1/3的VFT结构域结合。

TAS1R1/3示意图(图源文献)

比如世界三大饮料咖啡、茶和可可中的苦味就分别来自所含的生物碱——咖啡碱、茶碱和可可碱,它们含有大量碱性氮原子,同时有甲基提高分子疏水性。

rId9

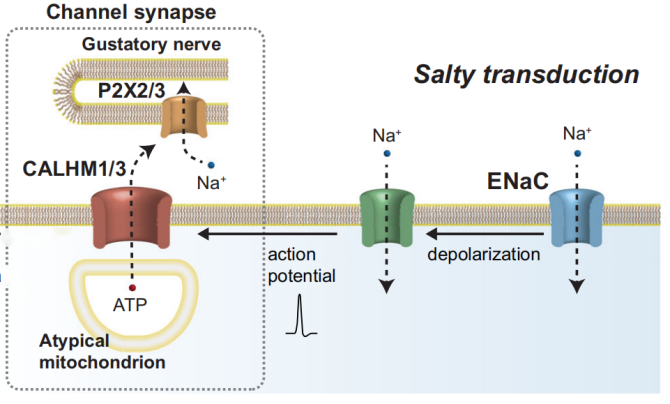

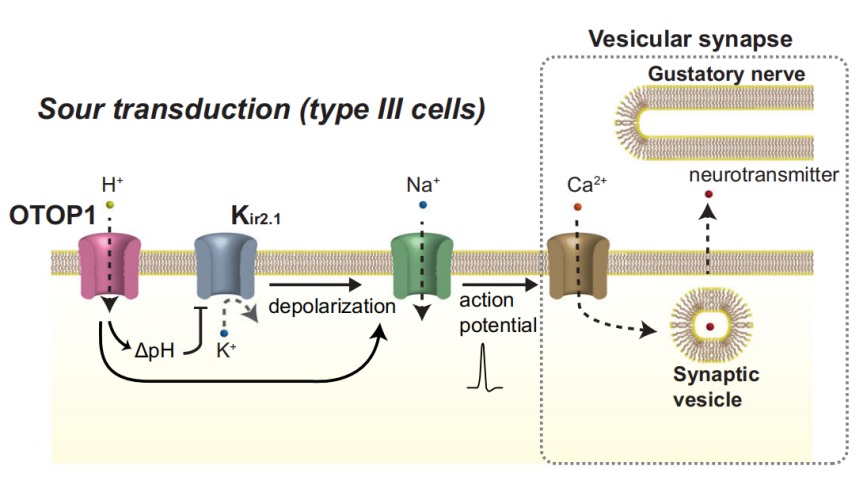

咸味和酸味则分别对应于味觉细胞对Na+和H+的摄取,这两种带电粒子进入细胞内部,导致膜内外电压差变化,从而产成电流信号。其中,上皮钠通道(Epithelial sodium channels, ENaCs)被认为是负责检测Na+的受体;而蛋白OTOP1则是转导酸味的H+选择性离子通道蛋白。有趣的是——在相同pH条件下,醋酸等弱酸能提供相较于强酸(如盐酸等)更强的酸性,原因是它们除了能产生游离的H+走OTOP1进入细胞,还能通过渗透作用进入细胞。(温馨提示:不要随意品尝实验室的各种酸!)

咸味转导示意图(图源文献)

酸味转导示意图(图源文献)

无毒的味精——鲜

1908年,鲜味(umami)的概念第一次被提出来;直至2002年成功发现识别游离氨基酸的信号蛋白,它就是咱们熟悉的老演员TAS1R1/3!至此,鲜味才被认定为第五种基本味道。鲜美的肉汤中含有大量氨基酸,而氨基酸是蛋白质的组成原料,像肉类和奶制品在加工过程中常会将蛋白质分解为氨基酸,获取鲜味。而蔬菜水果中的蛋白质相对较少,不过西红柿是个例外——西红柿中游离氨基酸占干物质的2% ~ 2.5%,这也是西红柿成为火锅汤底食材常客的原因之一。

番茄火锅底料(图源网络)

早年间,人们对鲜味的认识并不深入,颇有几分玄乎之感。对于提供鲜味的味精是无知而畏(就像现在人们对2B类致癌物阿斯巴甜的恐慌),认为吃多了味精易造成智力下降。实际上味精是以粮食为原料经发酵提纯的谷氨酸钠结晶。谷氨酸是非必需氨基酸的一种,必然无害。也许Na+摄入过量易导致高血压才是潜在的危害吧。

rId13

被误解的痛觉——辣

说到辣味,0:20仍在写稿的小编眼前不觉浮现出红灿灿的辣椒和盖满油泼辣子的麻辣烫,肚子恶狠狠地咕咕狂吠。

麻辣烫(图源网络)

然而“麻”、“辣”、“烫”都不能位列“食之六味”,因为它们的感受器都不在味蕾上。

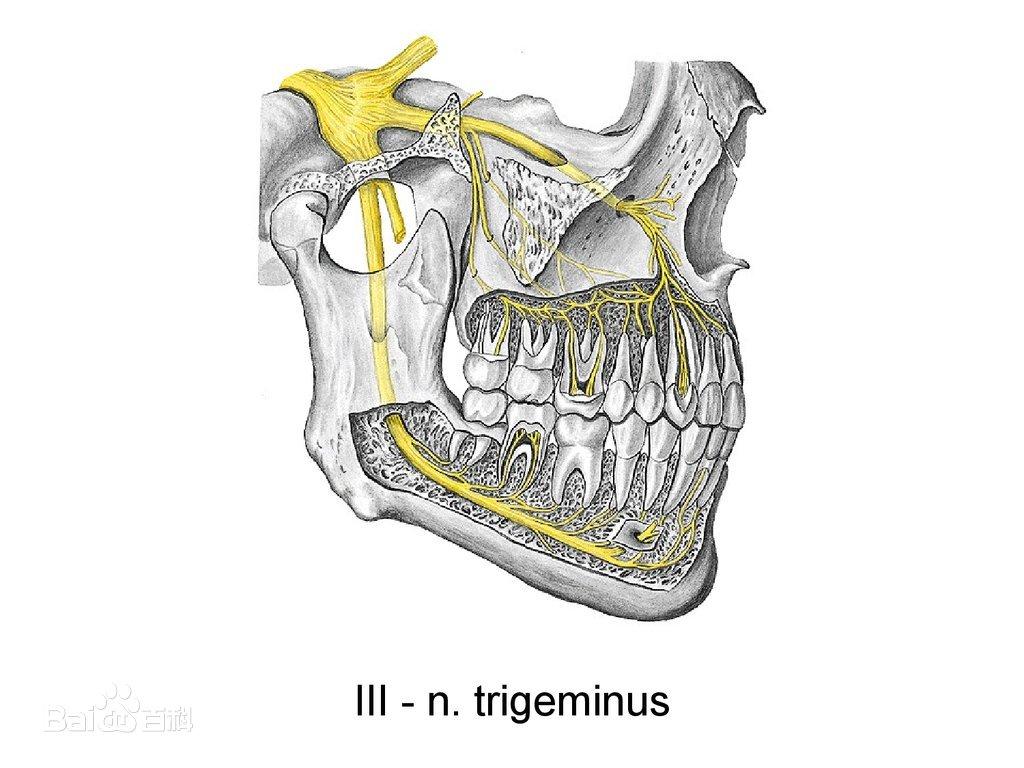

辣实质上都是通过口腔黏膜下的三叉神经末梢直接去感受的,辣椒中的辣椒素刺激细胞上的对应受体,从而产生神经冲动。三叉神经是人体的痛觉传导通路,那么辣便可以简单理解为一种痛觉。

rId15

三叉神经示意图(图源网络:三叉神经_百度百科 (baidu.com))

一个简单的实验就能对比辣和其他味道的区别——分别用手指将一小撮辣椒粉和白砂糖按在自己的口腔黏膜上,你会发现前者会原位逐渐产生灼烧感而后者短时间是无法品尝到甜味的(时间太长白砂糖就溶解在唾液中流到舌头上啦!)。

人体的痛觉感受器远比味觉感受器分布广远。吃过爆辣版的新疆炒米粉后,整个口腔、咽喉、食道都能产生“辣”的感觉;甚至第二天排便时肛门附近也隐隐作痛的现象便有了解释。

而“辣”的好兄弟“麻”和“烫”则是分别激活了口腔的震动感受器和温度感受器,都不与味蕾作用。

虚位争夺战——脂肪味、淀粉味和水味

五味之外,有大批候选者你争我夺,都想上位成为第六味,而能否入列便要看它们的“两大本领”够不够扎实了。2005年,研究人员对鼠类进行试验后声称发现了存在第六种基本味道——脂肪类味道;2015年,进行人体试验后初步确定这是第六种基本味道。2016年,淀粉味和水味也宣告加入角逐。

脂肪味是脂肪酸与味觉细胞表面的脂肪酸转运蛋白结合,产生顺滑的口感(现在你可以想象嘴里含了一块德芙巧克力)。而淀粉味和水味仍在进一步研究中。

德芙巧克力(图源网络)

“食之六味”,各显神通

“食之六味”指导着人们的饮食。人们被糖和氨基酸类物质产生的甜味和鲜味所吸引;苦味和酸味暗示着潜在的有毒物质和变质成分,让人不自觉地想要回避;食盐的咸味是否令人厌恶取决于它的浓度,合适的盐浓度可以调节身体电解质的稳态。人们对味道的知觉着控制饮食选择,在生存中起着关键作用。

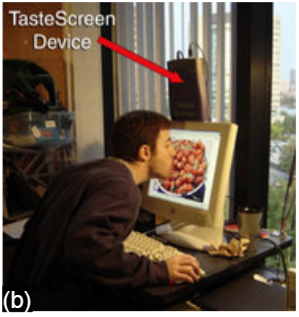

了解了味道产生的机制,似乎想要拥有一部能尝到味道的手机就不是难事了。早有工程师研发出味道屏幕,屏幕上方的风味墨盒能根据食物图片释放对应味道的液体,人们可通过舔舐屏幕获取品尝味道并获取营养物质。现在更有科学家通过电和热的刺激舌头产生味觉,能对酸甜苦咸等单一味道甚至混合味道进行模拟,实现真正的隔着屏幕吃大餐。(可以说是真正的“电子榨菜”了!)

味道屏幕示意图(图源文献)

在我们的味觉体验中,酸甜苦咸鲜等基本味道只是冰山一角。随着科学的不断发展,我们对于味道的了解也将变得更加全面和深入。未来,或许我们会发现更多令人惊喜的味道,并且能够以全新的方式感知和体验食物的美妙。让我们期待科学继续揭开味觉的神秘面纱,壮大“食之味”的队列,带来更多味蕾的惊喜!

参考文献

[脂肪味]Sclafani A, Ackroff K (2018) Greater reductions in fat preferences in CALHM1 than CD36 knockout mice. Am J Phys Regul Integr Comp Phys 315:R576~R585

[酸甜苦咸]Akiyuki Taruno, Kengo Nomura, Tsukasa Kusakizako, Zhongming Ma, Osamu Nureki, J. Kevin Foskett; Taste transduction and channel synapses in taste buds.Pflügers Archiv - European Journal of Physiology (2021) 473:3~13

[辣]Fan Yang, Jie Zheng; Understand spiciness: mechanism of TRPV1 channel activation by capsaicin. Protein Cell 2017, 8(3):169~177

[味道屏幕]Maynes-Aminzade, D. Edible bits: Seamless interfaces between people, data and food. In Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI’05)—Extended Abstracts, Portland, OR, USA, 2~7 April 2005

[电子味觉]Ullah, A.; Liu, Y.; Wang, Y.; Gao, H.; Wang, H.; Zhang, J.; Li, G. E-Taste: Taste Sensations and Flavors Based on Tongue’s Electrical and Thermal Stimulation. Sensors. 2022, 22, 4976

[甜]Nelson G, Hoon MA, Chandrashekar J, Zhang Y, Ryba NJ, Zuker CS (2001) Mammalian sweet taste receptors. Cell 106:381–390

[TAS1R1/3]Johan Diepeveen; Tanja C. W. Moerdijk-Poortvliet; Feike R. van der Leij. Molecular insights into human taste perception and umami tastants: A review. J. Food Sci. 2022;87:1449~1465.

来源: 科普中国高校行之“人与自然和谐共生”

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国北大行之“人与自然和谐共生”

科普中国北大行之“人与自然和谐共生”