揭秘近红外荧光成像学:从手电筒照手会红的童年游戏谈起

当我们用手电筒照手时,手指和手心都会呈现鲜红色,这是很多人童年最喜欢玩的小游戏之一(图1)。但是你想过为什么手电筒照射时手会红,这个有趣的现象包含什么样的科学原理呢?

可见光(200-650 nm)主要由红、绿、蓝三原色组成。无论是日光还是手电筒发出的光,都包含这三种颜色。其中,红光在三者中具有最长的波长(λ > 625 nm),受到生物组织的反射、散射和吸收都比蓝光和绿光弱,具有更大的组织穿透能力,因而更容易透过手部组织,使手指和手心显示鲜红色。这与在早晨和傍晚观察到的朝霞和晚霞的颜色一致,并且这两个时间的太阳也都是红色的。再比如月食的时候,被地球遮挡的月球阴影部分也通常是红色的。这都是因为地球大气层遮挡了其他颜色的光束,而红色光具有更大的穿透性,因此能穿透地球大气层被我们看到,所以看上去就都是红色的了。

图1. 手电筒照手,手指呈现鲜红色。

此外,任何物体都更容易吸收和反射与自身颜色相同的光。在光使手指变红的现象中,血液中的血红蛋白、黑色素、胆红素、还原性烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸酶和肌肉中的肌红蛋白,易于反射手电筒中的红光,吸收非红光成分。此外,这些蛋白和生物酶也会发射一定的红色荧光。因此,当手电筒的光透过手部皮肤后,我们会看到鲜红色的手指。利用红光更易穿透生物组织的特点,科学家们开发了红光理疗仪用于医学治疗如消除痤疮、红血丝、促进伤口愈合和美白肌肤等。

那么有没有比红光波长更长,穿透能力更强的光呢?如果有这种长波红光,那它有什么妙用呢?

近年来随着科学家对于光学成像的不断研究,发现一种具有比红光波长更长的光—近红外光(650-1700 nm),在生物组织内可以达到最大穿透深度,实现深层组织成像。因此,近红外区域(650-1700 nm)也被称为“生物成像窗口”。由于对陆地居住的进化益处,临床光学成像受到大多数哺乳动物组织的大量光子散射和吸收,加上组织自发荧光的显著干扰,使用可见光谱中传统波长的活体荧光成像会随着组织深度的增加而降低分辨率和对比度。因此,对深层组织和实时荧光成像的需求需要通过新型荧光探针和成像仪器的发展来推动基础科学的进步。近红外荧光染料主要有两类:第一类是无机纳米材料,包括单壁碳纳米管,量子点,稀土纳米颗粒和金属簇。第二类是是分子试剂,包括有机染料和无机配合物。由于分子试剂具有小尺寸、高亮度、生物相容性好和分子设计灵活等优点,在近红外生物医学成像中具有很好的临床转化前景。

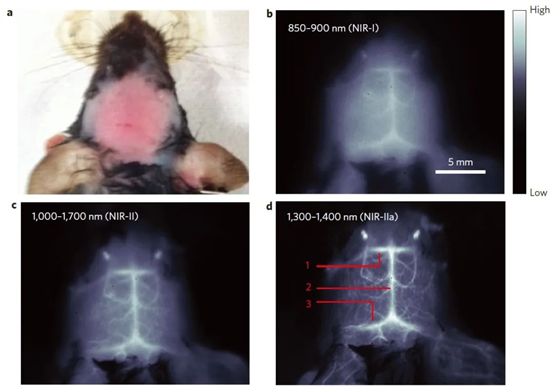

图2. 使用SWNT-IRDye800在不同近红外区域中对小鼠大脑进行活体成像。a)去除毛发的C57Bl/6小鼠头部。b-d)同一小鼠头部在近红外一区(NIR-I,700-900 nm)、近红外二区(NIR-II,1000-1700 nm)、近红外二区a(1300-1400 nm)的荧光图像。在d)中,大脑下静脉、上矢状窦和横窦分别标记为1、2和3。

近红外荧光成像作为一种卓越的成像方式,具有在研究和临床应用中改进疾病检测和指导手术的潜力,为活体生物荧光成像开创了生物事件可视化的新时代。近红外成像有几个好处。在此波长范围内,光散射和自发荧光都会减少。因此,与更短波长的传统成像相比,可以实现更高的穿透深度。此外,在这个波长范围内,皮肤、颅骨和脑组织中的水对光的衰减仍然很低,这使得通过完整的颅骨无创地对大脑成像成为可能。通常,大脑的可见光荧光成像需要削薄或去除感兴趣区域上方的头骨,从而形成颅骨窗口。然而,由于光散射,成像深度限制在1毫米左右。斯坦福大学的戴宏杰等人发现,可以通过使用发射范围在1300-1400 nm的近红外荧光探针在不需要颅窗的条件下,对脑部毛细血管实现2毫米穿透深度,10微米分辨率的近红外荧光成像(图2)。

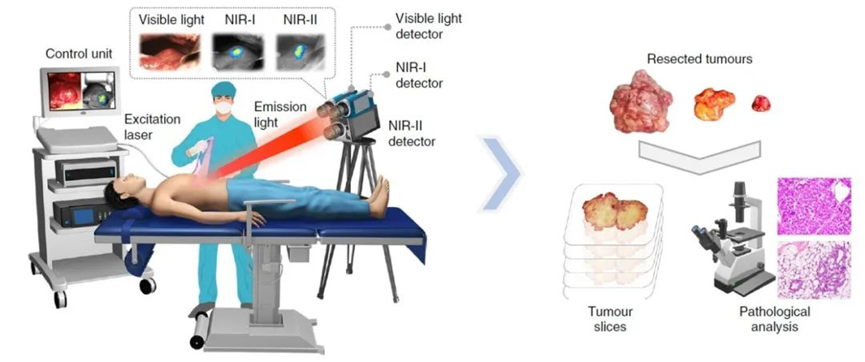

尽管术中成像引导系统取得了重大进展,但由于缺乏临床导向的成像系统和光学造影剂,肿瘤手术仍然主要在没有实时图像辅助的情况下进行。由于近红外荧光成像在生物组织中的良好光传输特性(与可见光相比),这种模式可以在癌症手术期间提供实时导航,帮助外科医生定位病灶,确保清晰的切除肿瘤边缘和发现小转移。近红外荧光成像系统已广泛用于健康组织的可视化,例如血管、神经、输尿管和内分泌腺以及癌组织,并且由于其超高的灵敏度、高时空间辨率,正在评估图像引导手术。例如2019年,中科院自动化所的田捷等人利用集成了对来自可见光、近红外一区和近红外二区波长的信号近红外成像系统,成功实现了对临床术中肝癌病人的术中检测和图像引导肝肿瘤切除(图3)。

图3. 用于临床应用的可见光和NIR-I/II多光谱成像仪。

红光优先通过组织传播———这就是为什么当你在手后面拿着手电筒时,手会亮起红色。从这一常见的生活现象出发,本文揭秘了当前受到广泛研究关注的近红外荧光成像学。近红外光作为波长更长的红光,其相关的近红外荧光成像学的发展已经改变了在复杂的生理环境中,尤其是在临床应用中生物事件的可视化、评估和应对的方式,正方兴未艾。

参考资料:

[1] Hong, G., Antaris, A. & Dai, H. Near-infrared fluorophores for biomedical imaging. Nat Biomed Eng 1, 0010 (2017). https://doi.org/10.1038/s41551-016-0010

[2] Hong, G., Diao, S., Chang, J. et al. Through-skull fluorescence imaging of the brain in a new near-infrared window. Nature Photon 8, 723–730 (2014). https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.166

[3] Hu, Z., Fang, C., Li, B. et al. First-in-human liver-tumour surgery guided by multispectral fluorescence imaging in the visible and near-infrared-I/II windows. Nat Biomed Eng 4, 259–271 (2020). https://doi.org/10.1038/s41551-019-0494-0

[4] Schnermann, M. Organic dyes for deep bioimaging. Nature 551, 176–177 (2017). https://doi.org/10.1038/nature24755

来源: 科普中国北大行之“人与自然和谐共生”

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国北大行之“人与自然和谐共生”

科普中国北大行之“人与自然和谐共生”