自驱力是天生的。在没有被强迫、命令的情况下,孩子会像学霸一样克服一个又一个困难,所以适当的压力可以转换为动力。但压力一旦过量,就会变成“毒性压力”,孩子会对学习产生强烈的抵触和逃避情绪。那么,如何才能唤醒孩子的自驱力呢?

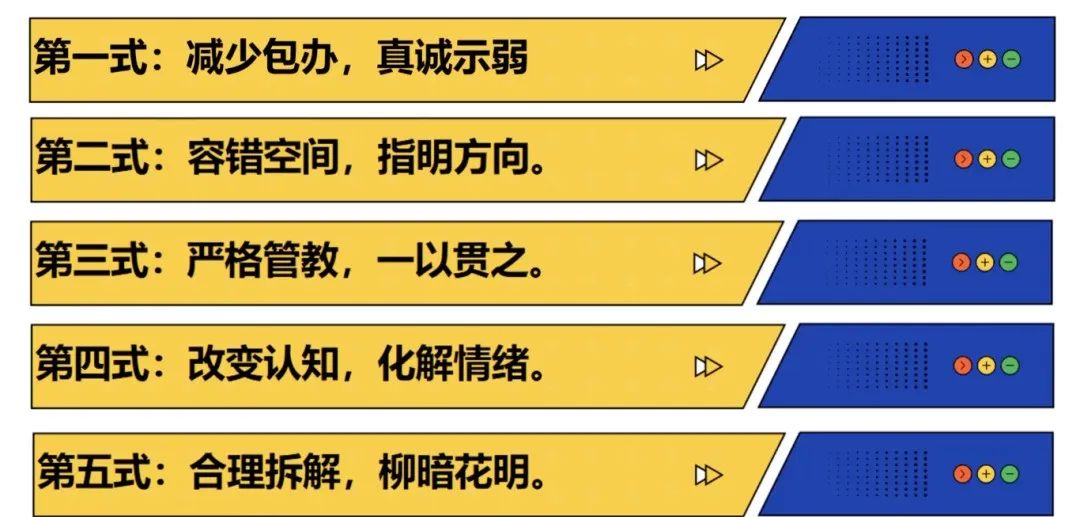

1. 减少包办与真诚示弱

家长的包办会让孩子失去掌控感,而孩子在帮忙时会有掌控感、胜任感、价值感,降低压力值。例如在辅导作业时,家长可以尝试说:“这道题你能当小老师讲给我听吗?”实际案例表明,当家长放弃控制欲,让孩子感到被需要时,能让抵触学习的孩子主动承担讲解任务。这种角色转换不仅增强了孩子的胜任感,也能在亲子关系降至冰点时重建情感联结。

2. 容错空间与方向指引

构建“信任-试错-引导”的成长循环是培养自驱力的关键。以制定假期计划为例,家长要先给予孩子充分的自主权,当执行出现偏差时,再采用“延迟反馈三部曲”:首先客观描述观察到的现象(“妈妈/爸爸注意到计划表上这周有三个任务没完成”);接着表达共情式遗憾(“你肯定也不希望这样”);最后引导孩子共同优化方案。这种非即时纠错的方式,既保留试错空间又指明改进方向。

3. 建立稳定的教育准则

家庭教育需要坚守三大原则:明确的价值观底线、始终如一的执行标准、符合逻辑的奖惩机制。当孩子出现社交冲突时,家长既要坚持“与人为善”的核心准则,也要同步教授具体的沟通技巧。

4. 认知重构与情绪疏导

孩子常见的情绪困扰反映了四大认知偏差源——对能力波动的误判、无效横向比较、错误归因模式和决策焦虑循环。家长们要用结构化的流程代替单纯的经验判断。例如面对错题时,可以这样做:标记错题、归类错因、重做同类题、总结规律、家长复核。通过将抽象的“认真订正”转化为具体步骤,能有效降低孩子的畏难情绪。

5. 目标拆解与路径设计

将长远目标分解为可操作的行动模块。以升学规划为例,家长可以把“考入重点中学”设为宏观目标,然后将其拆解为“每日计算训练”“每周阅读计划”等可量化的习惯培养,通过刻意练习,重建孩子的掌控感。

1. 激励的反馈代偿机制

针对孩子的不同成长阶段,需要设计差异化激励方案。面对学龄前儿童,要注重“注视的力量”——当孩子拼好积木时,家长只需专注观察并点头微笑,便能激发成就感;面对小学阶段的孩子,则采用“三明治沟通法”——先肯定努力细节,再提出建设性建议,最后表达发展期待;面对青春期学生,建议制作“成长进程可视化图表”,将抽象的进步转化为可触摸的里程碑。

2. 信任赋能的目标转化

孩子“眼高”是没有错的,“手低”才是我们要解决的问题。支持孩子的“眼高”就是一种信任,也是一种动力。家长应该抱有这样的态度:“既然你决定攀登这座高峰,我们就一起研究登山路线、准备装备,但背包必须你自己来背。”用信任来提升孩子解决困难的动力。

3. 兴趣的多元转化路径

不要扼杀孩子的兴趣爱好,应该好好利用。面对沉迷电子游戏的孩子,可将数学练习设计成闯关游戏。对于热衷动漫角色的学生,应引导其临摹人物服饰时同步学习服装设计原理等。当孩子在某个领域投入200小时以上,自然会产生克服困难的内在动力。

4. 效率认知的重塑工程

家长应该为孩子每个学期选定1~2个核心习惯进行突破,例如用“21天书写训练计划”提升作业速度,并通过制作“时间投资效益表”,引导孩子直观地看到变化,让孩子主动意识到当下的努力在未来会有很大的回馈。这种量化的认知重塑,比单纯强调“好好学习”更具说服力。

5. 成长思维的希望锚点

建立清晰明确的评价系统。例如通过“每周三问”——本周突破了什么?遇到了什么挑战?下次如何改进?——来引导孩子形成自我迭代能力。当评价不再是模糊的压力源,而是看得见的阶梯,孩子自然会产生“再试一次”的内驱力。

真正的自驱力源于对成长规律的理解,当我们用清晰的规划替代模糊的要求,用支持取代毒性压力,教育的本质便回归到“点燃希望”的初心。正如种子破土需要适宜的湿度与光照,孩子的成长更需要科学设计的成长阶梯。这不仅是教育方法的革新,更是对生命发展规律的尊重。

(本文作者:吴荣炜,杭州市学军小学副校长,西湖区教坛新秀,西湖区优秀教师,西湖区优秀共产党员)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二