一、PPD筛查是什么?

PPD(Purified Protein Derivative,结核菌素纯蛋白衍生物)筛查是一种通过皮肤试验检测人体是否感染结核分枝杆菌的方法,俗称“结核菌素试验”。

- 原理:将结核菌的特异性蛋白注入皮肤,观察免疫反应。若体内存在结核菌致敏的免疫细胞,注射部位会形成红肿硬结。

- 目的:并非直接诊断肺结核,而是筛查潜伏性结核感染Latent TB Infection, LTBI),即体内携带结核菌但尚未发病的人群。

二、为什么学校要组织PPD筛查?

1. 学校是结核病传播的“高风险区”

- 人群密集:教室、宿舍通风不足,飞沫传播风险高。

- 学生免疫力差异:青少年处于生长发育期,部分人免疫力较弱,易从潜伏感染发展为活动性结核病。

2. 潜伏感染者的“定时炸弹”属性

- 潜伏感染≠患病:约5%-10%的潜伏感染者会在一生中发展为活动性结核病,尤其是免疫力下降时(如熬夜、压力大、营养不良)。

- 早发现早干预:PPD筛查可识别高危人群,通过预防性治疗(如服用异烟肼3-6个月)降低发病率达60%-90%。

3. 公共卫生防控的法定要求

- 我国《学校结核病防控工作规范》明确规定:

- 新生入学需开展结核病筛查(PPD或胸片)。

- 学校出现肺结核病例后,需对密切接触者进行PPD筛查。

三、PPD筛查怎么做?结果如何看?

1. 操作步骤

- 注射:在前臂内侧皮内注射0.1ml PPD试剂,形成直径6-10mm的皮丘。

- 观察:48-72小时后检查注射部位反应,测量硬结直径(非红晕)。

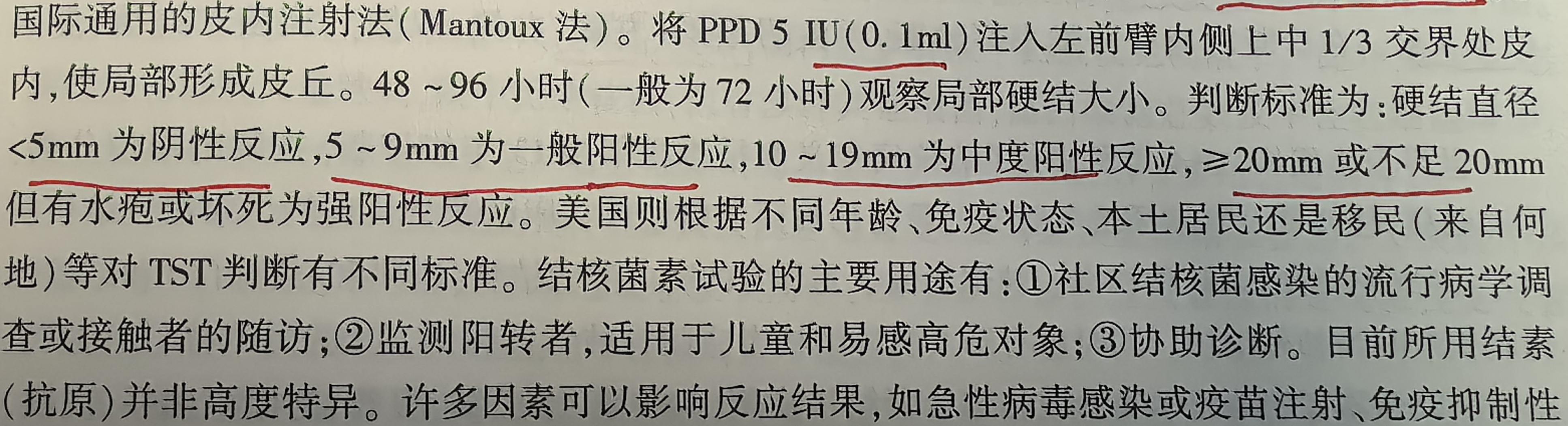

2. 结果判断

图片来自内科学上册第3版,人民卫生出版社

3. 注意特殊情况

卡介苗影响:接种过卡介苗(BCG)者可能出现弱阳性(通常硬结<10mm),但无法完全区分自然感染与疫苗反应。

假阴性:艾滋病、严重营养不良、免疫抑制剂使用者可能无法产生正常免疫反应。

四、PPD阳性怎么办?需要治疗吗?

1. 阳性≠患病

PPD阳性仅提示感染过结核菌,不代表正在发病。需结合以下检查综合判断:

- 胸片或CT:查看肺部是否有活动性病变(如浸润影、空洞)。

- 痰检:检测痰液中是否存在结核菌(确诊活动性结核的金标准)。

2. 两类人群的处理

- 潜伏感染者(胸片正常、无症状):医生评估后,可能建议预防性服药(如异烟肼+维生素B6,疗程3-6个月)。定期随访,监测是否出现咳嗽、发热等症状。

- 活动性结核患者(胸片异常、痰检阳性):立即隔离治疗,规范服用抗结核药物(至少6个月)。

五、PPD筛查安全吗?哪些人不能做?

1. 安全性

- 无传染性:PPD试剂不含活菌,不会导致感染。

- 轻微反应:可能出现注射部位瘙痒、红肿,极少数人出现低热,通常1-2天自行消退。

2. 禁忌人群

- 急性传染病(如流感、水痘)发热期。

- 严重皮肤病(如湿疹、银屑病)发作期。

- 免疫缺陷疾病(如艾滋病)或正在使用免疫抑制剂。

六、家长和学生的常见疑问

1. “我家孩子打过卡介苗,为什么还要做PPD?”

- 卡介苗的保护作用随年龄增长减弱,且无法完全预防感染。PPD筛查可帮助识别高风险个体。

2. “PPD阳性会被同学歧视吗?”

- 潜伏感染者无传染性,正常学习和生活不受影响,无需恐慌。

3. “预防性治疗副作用大吗?”

- 异烟肼的肝毒性发生率较低(约1%),服药期间定期复查肝功能即可有效监控。

总结:PPD筛查的“三层意义”

1. 保护个体:早发现潜伏感染,降低发病风险。

2. 守护集体:避免学校聚集性疫情,维护师生健康。

3. 公共卫生:从源头控制结核病传播,减轻社会负担。

记住:PPD筛查是学校结核防控的“第一道防线”,配合检查既是对自己负责,也是对他人健康的尊重!

来源: 图图来科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

图图来科普

图图来科普