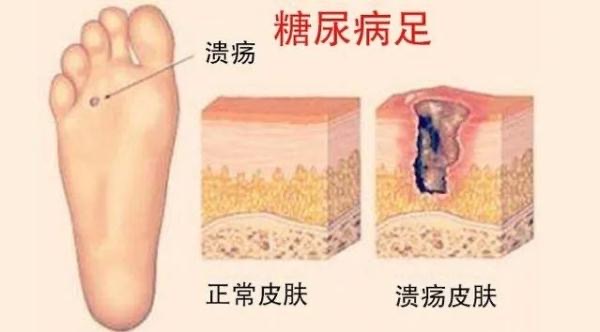

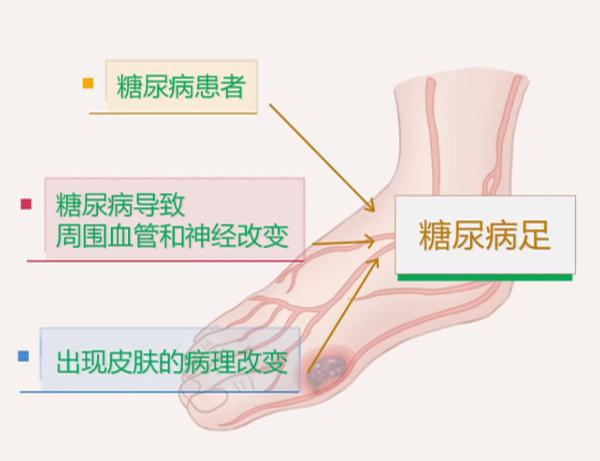

糖尿病足是糖尿病患者特有的临床表现,是糖尿病严重的血管并发症之一,也是糖尿病病人致残致死的重要原因。

若合并下肢动脉硬化,可引起肢体缺血、出现间歇性跛行及休息痛、夜间痛、严重时足背动脉搏动减弱或消失,导致组织缺血性坏死。若再合并神经病变,下肢感觉减退或消失,局部抵抗力减弱,微小的创伤,如不合脚的鞋挤压、局部出现胼胝、鸡眼处理不当、皮肤轻微外伤即可造成感染。由于痛觉减弱或消失,不能及时发现病变,从而使伤口迅速扩大,造成足部感染,足底溃疡,足趾足跟坏疽。一旦足部的皮肤损伤,伤口难以愈合,感染迅速扩展,可引起化脓性皮肤感染甚至骨髓炎,严重者会威胁生命。由此可见,糖尿病患者足部保养的重要性。

一糖尿病足的危险因素

糖尿病外周神经病变是糖尿病足溃疡的主要危险因素,导致病人对疼痛、温度、振动、压力、触觉等感觉不敏感或消失,足的某一部分过分受压受伤而不被感知。患者有烧灼样疼痛、针刺样疼痛、冷热交替感,常在夜间加重。可发生小腿废用性萎缩、少汗、足背静脉扩张,可导致动-静脉分流,产生温脚感,即温暖而无感知的足,这是极其“高危”的足。感觉消失是足溃疡的主要“报警症状”,50%以上的糖尿病患者有明显的神经病变和“高危”足。

糖尿病血管病变是影响预后的主要因素,患者下肢皮肤颜色变暗变黑、温度降低、足背动脉波动减弱或消失、踝部血压降低,动脉硬化血栓形成,导致血管狭窄,阻塞。血流受阻或因血粘度增高等因素,使微循环障碍,导致足部血液供应受阻。血液循环减低,肢端营养不良,造成溃疡、坏疽和组织坏死。

下肢周围血管病变,广泛且进展速度快,呈多部位多节段发病。慢性严重缺血可表现为持续性、缺血性、静止性疼痛。应当注意有些患者有广泛的缺血但没症状,因为有周围神经病变使感觉消失。发生血管硬化的年龄更小且更常见。

糖尿病神经病变和血管病变,均使得足部抗感染的能力减弱,容易受到细菌,真菌的侵犯,发生感染后不易痊合,常发生骨髓炎。另外足外伤,烫伤,冻伤等诱发继发感染,也可形成坏疽。

二良好的血糖控制是预防糖尿病足的关键

坚持正确用药并定期监测血糖,根据血糖值及时调整用药量和药物种类,保持稳定的情绪和良好的睡眠。只要主观上重视起来,把血糖控制在理想范围内,就能为有效预防糖尿病足的发生打下良好的基础。

三糖尿病患者足部护养知识

(一)穿鞋:

1.穿软皮、棉或莱卡面料的平底鞋,样式要宽松,让脚趾能舒服地伸展开。一般布鞋优于皮鞋,而皮鞋又优于塑料鞋。

2.不穿“小鞋”。尤其女病人,不要赶时髦穿尖头高跟鞋,久之会使骨骼变形、出现足茧。

3.穿鞋前检查鞋内有无异物、粗糙接缝。鞋内衬最好是整块皮或棉布。

4.穿新鞋时,第一天不超过半小时,检查足部有没有被挤压或摩擦。

5.对足部有畸形者,应订做专门的矫形鞋纠正足的负重点,防止脚被磨伤。

6.不要赤足行走,不要穿夹趾凉鞋。外出时不要穿凉鞋。

(二)穿袜:

1.不要吊带袜、松紧口袜子、有洞或修补不平的袜子。

2.袜子应选全棉或羊毛的,松软合脚、透气性好、吸水性强。过小或袜口过紧会压迫足背动脉,影响足部血液循环。

3.每天换洗袜子。汗多者可在鞋里及袜子中放少许滑石粉。

(三)洗脚

1.每天晚上用温水泡脚10~15分钟,既能保持足部卫生,又能促进血液循环。

2.洗脚前让家人帮忙试水温,30℃~40℃即可,切忌用热水、烫水。

3.洗脚后用浅色软毛巾仔细擦干(趾间亦一一擦干),以及时发现皮肤破损、出血、渗出。

4.用护手霜、甘油或医院配制的尿素酯,每天洗脚后均匀地涂抹在脚背、脚底、脚后跟,但不要抹在趾缝间,保持趾缝干燥。

5.不要洗桑拿浴、泡热水澡。

四足部保暖

1.不用热水瓶或热水袋直接焐脚,如果非用热水袋,可用毛巾包好热水袋。尽量不用电热毯。

2.烤火时不要离火源太近。伴有神经病变的糖尿病人往往不能及时感知温度变化而易烧伤。

3.如果夜间感到足冷,应穿袜子。

4.预防足外伤及冻伤。经常检查脚端是否有危险因素,如是否有裂伤,蚊虫叮咬伤、水泡、红肿、变色、感觉是否有温度改变,一旦发现,一定要妥善处理。

五足部养护

1.趾甲应勤剪,但应注意避免太靠近皮肤而造成损伤,引起感染;趾甲边缘与脚趾的肉蹼相平;剪趾甲后将边缘磨成光滑的弧形,不留尖锐角。

2.不到公共浴室修脚,避免交叉感染。

3.若出现鸡眼、骨刺、甲沟炎、囊肿或脚癣等应向医护人员咨询,避免自行使用药膏治疗。

4.足部的厚茧,切不可自己修剪,不要涂擦腐蚀性强的膏、药,以免造成皮肤溃疡。

5.足部出现的水疱、血疱,切忌自行处理,应找医护人员妥善处理,以免酿成皮肤溃疡或坏疽。

6.防止皮肤干燥引起的皲裂,尤其是足跟周围,可用湿敷及浴后涂油膏来预防。

7.不贴有损皮肤的胶布。

8.预防感染,有足癣和继发感染者,应用千分之零点二高锰酸钾水溶液洗脚,每日三次,并请皮肤科医师及早诊治。

六足部检查

1.医院检查:糖尿病足部溃疡和截肢的预防开始于糖尿病确诊时,且应始终坚持。患者每年应去医院检查1次,如有并发症,则应每季度检查1次。糖尿病病人应确保每次在医院就诊时均检查足。足底有溃疡的患者复诊应勤一些,可以1~3周复查一次;足部感觉缺失的患者可以每3个月复诊一次。

2.自我检查:由于糖尿病患者普遍存在下肢神经病变,痛觉不明显,所以,患者的自我监测主要依靠用眼看,只有在脚后跟与臀部的距离小于15厘米,前额与脚趾的距离小于65厘米时,才能很好地观察到足部的情况。

3.如果糖尿病患者视力不好,应请家人帮忙。

4.每日检查:患者脱去鞋袜,检查整个足(包括趾间的皮肤)。应观察患者的脚趾、脚缝间和脚底有无破损,足有无畸形、创伤、胼胝或大疱,检查趾甲有无撕裂,检查鞋内是否有异物,注意足局部的受压区域。

5.自我检查“四部曲”:糖尿病患者是不是糖尿病足患者,除了到医院进行检查之外,也可以进行自我检查。

1)用棉花捻成尖端状,轻轻划过脚背及脚部皮肤,看自己是否可以感觉到,如果没有感觉则表示轻触觉消失或减退;

2)用冷凉的金属体触碰脚部皮肤,检查脚部皮肤是否感觉到冷凉,用37~37.5摄氏度的温水浸泡双脚,是否感觉到温热,如果没有感觉,表示双脚已有明显的温度感觉减退;

3)用大头针(或缝衣针)钝的一端触碰脚部皮肤,看是否有感觉,如感觉差表示触觉减退;

4)用手指轻触脚背靠近脚踝处皮肤,寻找有无脚背动脉搏动及搏动的强弱,可与正常人脚背部动脉搏动情况进行比较。如摸不到或脉搏很细弱,表示脚背动脉供血不足,这种情况常提示在脚背动脉上端有大动脉血管狭窄或梗阻。

七运动及按摩

1.足部皮肤已有损伤时不要运动。若已经有皮肤溃疡、流脓、发炎、坏疽等开放性病变,应卧床休息。

2.饭后快走或慢跑半小时,以加速血液循环,改善足部血液供应,促进双足皮肤营养。

3.局部按摩不要用力揉搓,以免损伤皮肤。

4.避免做爬山、跑步等剧烈的运动。

5.尽量避免长时间站立:因为足是下肢的末梢,供血供氧较其他组织少,尤其是当患者血糖控制不良时,会使足部微循环发生障碍,供血供氧明显减少,造成糖尿病足发生的隐患。特别是在寒冷的冬季,下肢毛细血管收缩较为明显,皮肤血运会受到一定的影响,所以,患者要选择合适的棉鞋及舒适保暖的裤装。

6.运动“八法”

1)干洗腿:用双手先紧抱一侧的大腿根,稍用力从大腿自上而下按摩一直到脚踝,后再从脚踝往回按摩至大腿根部。用同样方法按摩另一条腿,重复10—20次。以促进血脉流畅。

2)甩腿:一手扶墙或者树,先向前甩动小腿,脚尖向上向前抬起,然后向后甩动,脚面绷直,腿也伸直,两腿轮换甩动,每次甩80—100次,以提高肌肉力量,促进血液循环。

3)揉腿肚:以两手掌紧挟小腿肚旋转揉动,每侧20—30次,两腿交换6次,以疏通血脉增加腿部肌肉的力量。

4)扭膝:两脚平行靠拢,屈膝微向下蹲,双手放在膝盖上,顺时针揉动数十次,然后再换另一方向揉动,可治疗下肢无力,膝关节痛及疏通血脉。

5)扳脚趾:端坐,两腿伸直、低头,身体向前弯,以两手扳脚趾20—30次,可锻炼腰腿,增强脚力,防止脚部无力。

6)搓脚:将两手掌搓热,然后用两手掌搓脚心各100次,可防止足部酸痛、乏力、麻木,促进脚部血液循环。

7)蹬腿:入睡前平躺在床上,双手紧抱后脑勺,由缓到急地进行蹬腿运动,每次3分钟,然后换另一条腿,反复8次。可使腿部血液流畅。

8)揉纸球:在一个空的大盆内放入两张废报纸(其他纸也可),单足踩入盆内,用单足将报纸揉成一个纸球,然后换纸,再用另一只脚重复揉搓。此方法不仅适用于糖尿病患者,也非常适合老年人足部感觉、运动均较差者,可提高足部各个关节运动的灵活性及感觉功能,促进脚部的血液循环。

八小伤口处理

1.皮肤有小破损时,不要用粘性胶带包扎,以防拆除时拉破皮肤,造成破口增大、出血或新的损伤。

2.小心处理伤口:糖尿病人足部,即使是小伤口,愈合时间也相当长,必须极其细心照料小伤口。如果伴有神经损害时,您可能感觉不到引起伤口的刺激和发生伤口的疼痛。任何受伤的皮肤都非常容易发生感染,造成严重的后果。

3.对于小伤口:

* 您应先用消毒剂(如酒精)彻底的清洁受伤处,然后用无菌纱布覆盖。

* 避免使用碘酒等强烈刺激的消毒剂。

* 不要使用紫药水等深色消毒剂,药品的颜色会遮盖伤口感染的征兆。

* 请勿使用硬膏,鸡眼膏或有腐蚀性酸性药物,以免发生皮肤溃疡。

* 若伤口在2~3天仍没愈合,应尽早就医。切勿在没有医护人员指导下自行处理。

九其他注意事项

1.因吸烟可使肢体血管痉挛,加重组织缺血,必须戒烟。

2.一旦得病要早治,不要因忽视而贻误病情,最后不得不截肢。

图片来源网络,如有侵权请联系删除

来源: 福建医大附属第二医院内分泌科

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助