· 文 章 摘 要 ·

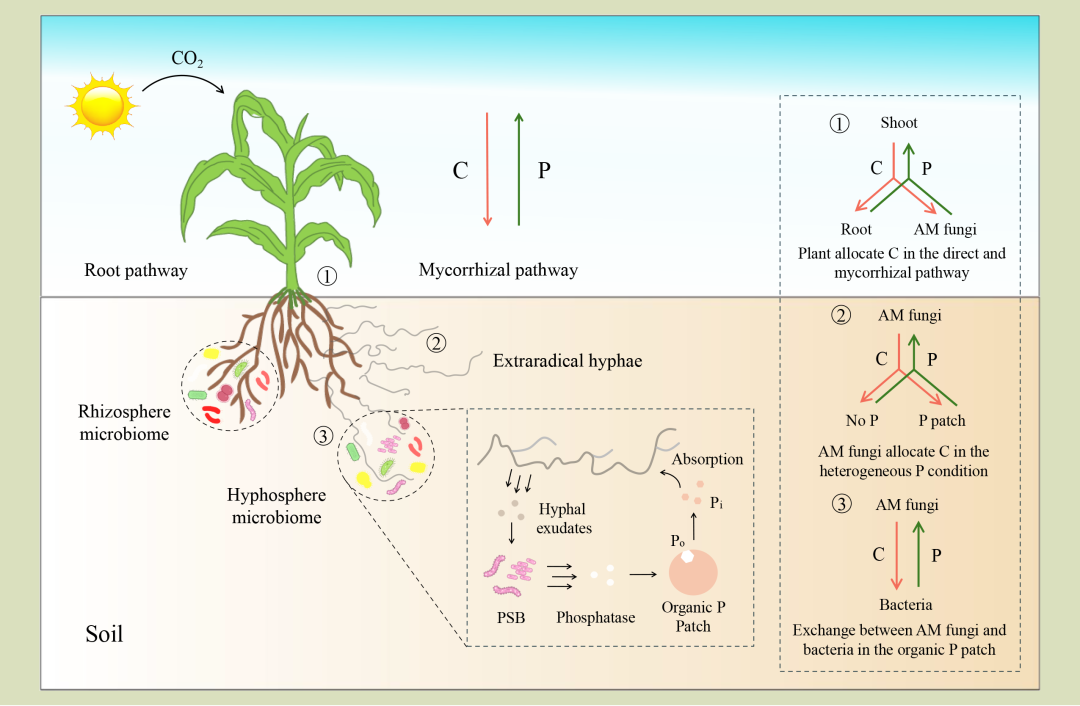

为了有效地从土壤中获取磷,大多数植物与丛枝菌根 (AM) 真菌建立共生关系,形成两条从土壤中获取磷的途径:一是通过根系,尤其是根毛吸收的直接途径 (DP),二是通过AM真菌菌丝吸收的菌根途径 (MP)。AM真菌通过形成复杂的根外菌丝网络,扩大了根系与土壤的接触面积,并分泌富含碳的化合物,为土壤细菌提供了富含能量物质的栖息地。受AM真菌影响的细菌可以分泌胞外酶改善AM真菌的磷营养。在磷的获取过程中,直接途径和菌根途径共同发挥作用,且都需要植物光合作用产生的碳水化合物来维持磷的运输。植物根据碳投入经济和磷资源收益在直接途径和菌根途径之间进行权衡。本文首先系统地探讨植物碳输入与两条途径磷收益间的潜在权衡以及影响这种权衡的因素;在此基础上,进一步分析AM真菌对土壤养分异质性的响应,以及AM真菌招募解磷细菌矿化有机磷和提高菌根途径磷贡献的机制。未来的研究需要应用新兴的研究方法和技术,准确量化不同因素下直接途径和菌根途径对植物磷吸收的贡献,为优化可持续农业生产体系提供理论依据。

· 文 章 亮 点 ·

1. 植物基于碳投入和磷收益在直接途径和菌根途径之间存在着潜在的权衡。2. AM真菌能感知土壤磷的异质性,并释放能够招募解磷细菌的分泌物。3. AM真菌和土壤细菌在有机磷斑块中存在碳磷互惠过程。

· Graphical abstract ·

· 研 究 内 容 ·

▎引言

为了满足作物生长发育的需求,保持作物高产,每年都要向土壤中施入大量磷肥。然而,磷肥施入土壤后,大部分磷酸根离子常被具有强烈吸附作用的土壤矿物固定,这极大地限制了当季磷肥利用率。据估计,2021年全球耕地磷过剩量约为827 Mt,主要以有机磷和难溶性无机磷的形式积累,不能被植物直接吸收和利用,影响作物可持续生产。因此,如何以更少的磷肥投入生产更多的粮食,利用土壤中累积的磷,同时保护环境和节省农业成本是重要的科学难题。

为了有效地从土壤中获取磷,大多数植物都进化出了不同的策略。它们通过根表皮细胞和根毛直接从土壤中吸收磷,称为直接途径 (Direct pathway, DP)。超过三分之二的陆生植物与丛枝菌根 (AM) 真菌形成共生,这些真菌通过产生大量的根外菌丝网络并进入根系无法生长的土壤微孔来获取根际以外的磷。这一途径被称为菌根途径 (Mycorrhizal pathway, MP)。此外,AM真菌的根外菌丝具有较强的生长能力,可以在土壤中快速生长。它们将富含碳的化合物 (如碳水化合物、氨基酸和羧酸盐) 释放到土壤中,改变了与根外菌丝相邻的薄层土壤的物理、化学和生物学特性,形成了独特的菌丝际。大量细菌定殖在菌丝际,它们通常具有矿化有机磷的能力,在功能上弥补了AM真菌有限的腐生能力,这可能对土壤磷的活化利用做出很大贡献。

对于菌根植物来说,DP和MP都是从土壤中获取磷的有效途径。这两种途径存在相互作用,都需要消耗光合固定碳来维持营养物质的运输。对于DP,植物将碳分配到自身的根系进行代谢,改变根系形态以促进磷的吸收。相比之下,对于MP,植物将碳以脂肪酸和糖的形式分配给共生伙伴AM真菌,并通过远离根的根外菌丝获得磷。因此,植物需要根据碳的投入成本 (投资) 和磷的资源收益 (投资回报),在不同的途径上有效地分配有限的碳源。

▎直接途径和菌根途径中的碳投入和磷收益1. 直接途径和菌根途径对植物磷吸收贡献的评价方法

最初为评估DP与MP对植物生长和磷吸收的贡献,采用植物地上部生物量和磷含量计算菌根生长响应指数和菌根磷响应指数,这种计算方法能直观地反映不同AM真菌对宿主植物生长和磷吸收的相对贡献,但不能用于没有正响应的研究,且要求DP和MP相互独立,互不干扰。随后,根盒隔网分室和33P稳定同位素标记系统的发展进一步揭示了植物在DP和MP中获取磷的偏好。近期研究发现DP和MP中编码磷转运蛋白基因的表达可来表征不同途径对植物磷吸收的相对贡献。然而,由于转录和翻译事件的发生,基因表达与相应的功能并不总是直接对应。未来还需要综合考虑磷转运蛋白基因的表达和这两种途径的形态生理特征,计算不同环境下磷吸收偏好指数、碳投资指数等多重指标,最大限度地量化DP和MP对植物磷吸收的贡献。

2. 生物和非生物因素对菌根途径中植物碳分配和磷吸收的影响

DP和MP对植物磷吸收的贡献影响植物碳向根系和AM真菌的分配,并受多种因素的调节。土壤养分 (尤其是磷) 的有效性可以直接调节植物碳在AM真菌中的分配。缺磷土壤抑制了植物的光合作用,植物主动将碳分配给根系以满足自身生存和生长的需要。在富磷土壤中,根系通常可以满足植物对磷的需求时,AM真菌的碳分配相应减少。当土壤磷供应保持在一定范围内 (例如种植玉米时的 8–15 mg·kg–1) 时,植物将更多的碳分配给AM真菌,此时MP对植物磷吸收的贡献可达60%。此外,施用不同形态的磷 (如磷酸二钙和聚磷酸铵) 可以直接影响土壤中磷的有效性,进而调节植物碳在AM真菌中的分配,减少AM真菌在根中的定植和土壤中的菌丝密度。事实上,AM真菌并不总是有利于植物生长,一些研究表明AM真菌的定殖对宿主植物生长产生负效应。如果植物的光合碳消耗超过了从增加的磷吸收中获得的生长效益,容易发生生长抑制。对许多植物来说,菌根定殖导致DP对磷吸收的贡献减少,需要MP最大化其作用。然而,植物生长抑制通常归因于AM真菌的欺骗行为。例如,AM真菌与不同植物的共生可以获得较大的碳增益和较小的磷贡献,这可能是由于菌根共生的不同特征 (如植物汇强度、资源交换剩余和环境条件) 所致。

在自然和农田系统中,AM真菌可以同时定殖在几种不同的植物上,一个植物物种也可以同时被几种不同种类的AM真菌定殖。这些AM真菌向宿主植物提供磷的能力各不相同,植物可以调节碳分配,将更多的碳给更有益的AM真菌,而不是非有益的AM真菌。这种优先顺序可以降低互惠的成本,在稳定互利互动的同时最大限度地利用碳。最近,两项开创性的研究表明宿主植物及其磷状态可以影响菌根共生关系的建立和磷的转移,这主要由以磷酸盐饥饿反应 (PHR) 转录因子为中心的保守磷调控的途径控制。此外,AM真菌也能决定磷向植物的供应。如果AM真菌处于资源异质性高 (即磷有效性) 的环境中,它们有能力将磷从富磷区转运到贫磷区,与植物交换碳以获得更大的碳回报。如果菌丝网络处于磷激增的环境,AM真菌会储存过量的磷,而不是立即交易,直到植物对磷的需求增加,从而增加磷的价值。如果磷有效性下降,AM真菌可以在菌丝网络中重新分配磷,将靠近宿主根系的磷转移到缺磷植物中以获得稳定的回报。由于菌根网络可以与其生长区域内的不同植物连接,因此这种资源转移最好发生在对磷需求较高的寄主植物。市场经济理论通常被用来解释植物与AM真菌之间碳磷交换的机制。资源异质性是生态系统的典型特征,不同物种之间的贸易伙伴关系 (如互惠共生) 可以帮助物种个体应对资源不平等,提高其在生态系统中的适应性。

▎菌丝际细菌促进丛枝菌根真菌对磷的吸收AM真菌的根内菌丝生长进入植物皮层细胞形成灌木状的丛枝结构,在共生界面的两膜之间划出一个狭窄的空间,称为环丛枝空间,与植物进行养分交换;AM真菌的根外菌丝生长在远离根系的土壤微孔中,与菌丝际细菌密切相互作用并交换养分。MP对植物磷吸收的贡献与AM真菌菌丝这两个不相关界面的精细交流密切相关,而定殖在菌丝际中的细菌可以加强植物与AM真菌在环丛枝空间中的碳与磷交换。1. 丛枝菌根真菌对土壤养分异质性的响应

养分有效性的空间异质性是陆地生态系统存在的普遍现象,菌根植物已经进化出适应这种异质性的生长策略。它们可以改变养分异质性土壤中碳的分配,在养分有效度高的斑块中,分配更多的碳用于根系生长。同样,AM真菌的根外菌丝也能对土壤养分异质性作出反应。早在半个世纪前,人们就发现AM真菌的根外菌丝可以生长到凋落叶中,推测真菌可以吸收凋落叶结合的矿质养分并将其转移到寄主植物中。几十年后,稳定同位素标记实验提供了明确的证据,证明AM真菌可以促进土壤中复杂有机物的分解和氮的获取。近年来,随着组学技术的快速发展,在已测序的AM真菌基因组中只发现了少量编码碳水化合物降解酶的基因,这意味着它们似乎无法产生裂解有机分子所需的裂解酶。因此,AM真菌自身不太可能获取有机结合的营养物质。有证据表明,AM真菌在没有其它微生物存在的情况下不能矿化和获取有机结合的营养物质。在其它微生物存在的情况下,AM真菌可以加速复杂有机物质的降解。因此,AM真菌不能单独发挥作用,AM真菌对有机物质的降解是由其他生物介导的。

2. 非均质土壤中丛枝菌根真菌招募细菌矿化土壤有机磷

土壤细菌作为生态系统的分解者,对全球碳和养分循环以及生态系统整体功能具有重要影响。这些细菌通常处于不活跃/休眠状态,因此在没有容易获得碳输入的情况下,减缓新陈代谢,这削弱了它们参与元素的生物地球化学过程的能力。AM真菌利用植物源的碳进行代谢,并以菌丝分泌物的形式将部分碳源释放到土壤中,促进细菌生长,刺激细菌代谢活性。菌丝分泌物主要含有糖类、氨基酸、羧酸类和核酸以及蛋白质和多肽等化合物,都可以作为细菌容易获得的碳和能量来源。这些分泌物能够积极促进土壤细菌在菌丝际定植,很大程度上弥补了其有限的腐生能力。许多研究表明,受AM真菌积极影响的细菌,其基因组中通常含有编码碱性磷酸酶phoD和葡萄糖酸gcd基因,可加速土壤有机磷的矿化和难溶性无机磷的溶解。最近,有两项开创性的研究表明,菌丝际存在在分类上保守的核心微生物组,它不会随着AM真菌的种类和一些外部环境因素而发生显著变化。重要的是,这些核心微生物组成员的相对丰度与土壤磷酸酶活性呈显著正相关,有助于土壤磷周转和养分有效性。最近的研究表明,位于菌丝际的解磷细菌与AM真菌密切互作能够提高植物与AM真菌在环丛枝空间的碳磷交换。在解磷细菌的存在下,宿主植物脂肪酸合成、转运、调控基因相关基因的表达以及AM真菌磷转运蛋白相关基因的表达显著提高,这最终促进菌根共生的形成和发展并提高了植物的磷吸收效率。这种基本的相互作用可能为可持续农业提供希望,它们的成功应用有助于改善土壤磷状况,减少作物对磷肥的依赖。植物和AM真菌作为一个整体已经有近4.5亿年的进化史,未来这个整体还必须包括与AM真菌菌丝密切相关的细菌。

· 结 论 与 展 望 ·

植物通过DP和MP从土壤中获取磷,并通过碳水化合物的分配调控这两种途径。AM真菌是植物亲密的共生伙伴,深刻影响着陆地生态系统中土壤磷的周转和植物磷的吸收,而定殖在菌丝际的细菌可以加速这一过程。然而,在土壤磷有效性和磷资源异质性等不同因素下,DP和MP对植物磷吸收的贡献需要准确量化,关键且活跃的菌丝际相互作用仍需进一步探讨。以下列出了一些我们认为重要的研究问题:

(1) 菌根植物在根系途径和菌根途径中分配碳的机制是什么?如何准确区分DP和MP对植物养分吸收的贡献?

(2) 如何在减少田间磷肥施用量的同时,最大限度地发挥AM真菌对植物磷吸收的作用?

(3) 植物如何精确调控DP和MP之间的碳分配和磷收益?碳在这两种途径之间的分配是否有优先顺序?

(4) 土壤细菌如何准确感知AM真菌信号?是否有其他调控机制调节AM真菌和细菌之间的相互作用,促进土壤磷的有效性?

来源: Engineering前沿

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Engineering前沿

Engineering前沿