田柳文

接下来的推进就变得顺利许多。王睿团队通过优化钙钛矿层以及其他层的制备工艺,在两端柔性钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池技术上实现了快速突破,光电转换效率不断攀升。

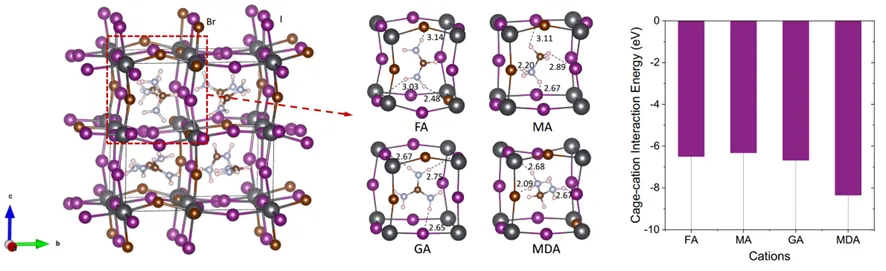

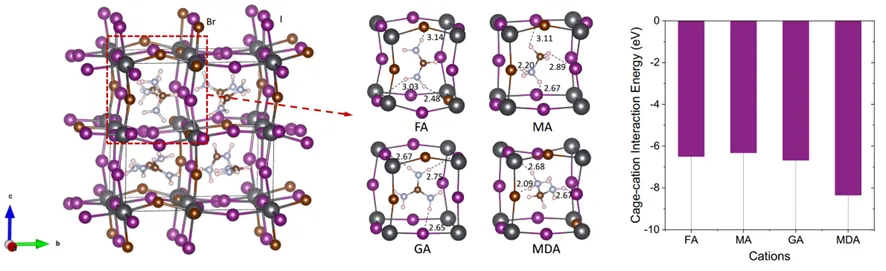

研究人员通过理论计算比较了四种有机小阳离子与钙钛矿无机亚晶格之间的相互作用

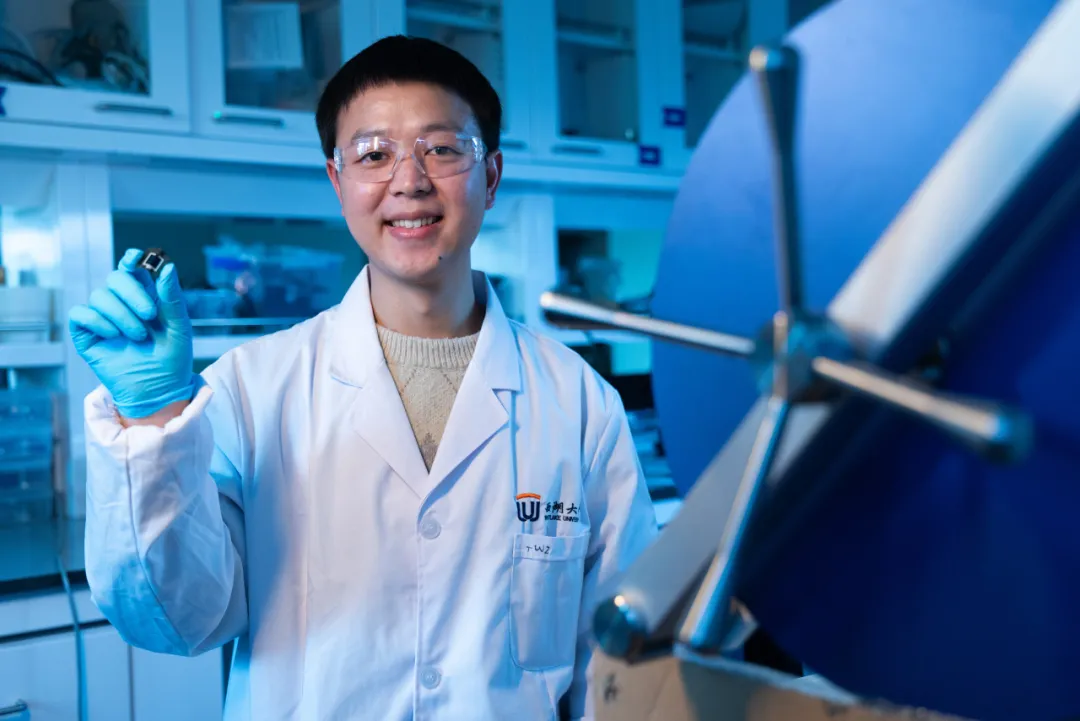

来源: 西湖大学

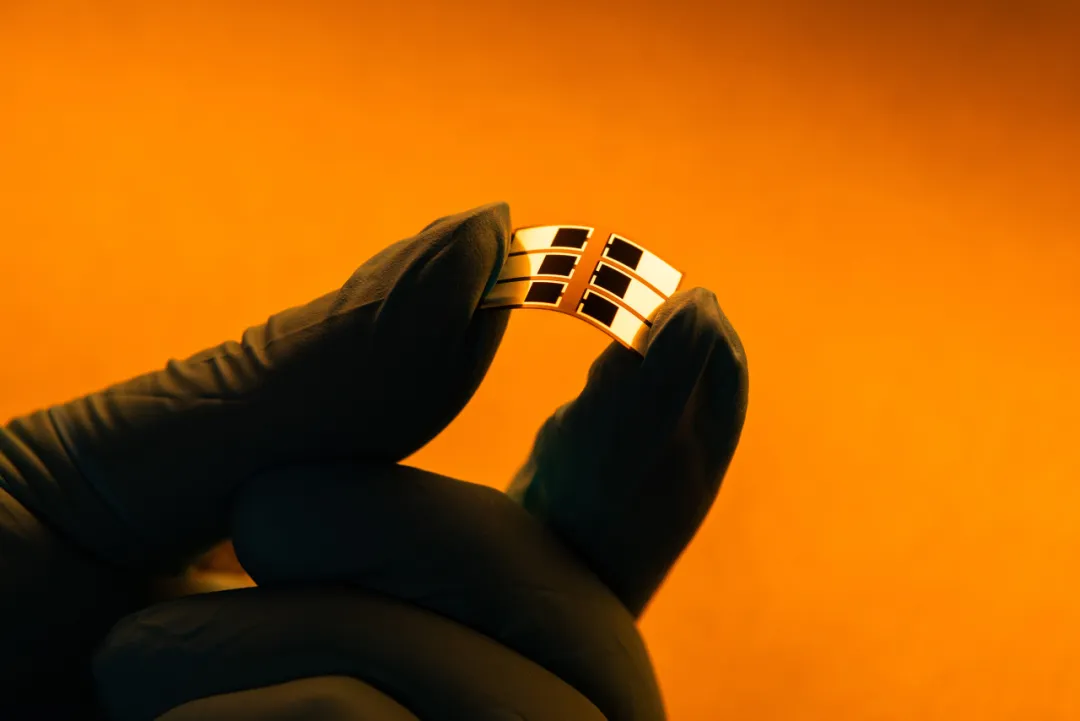

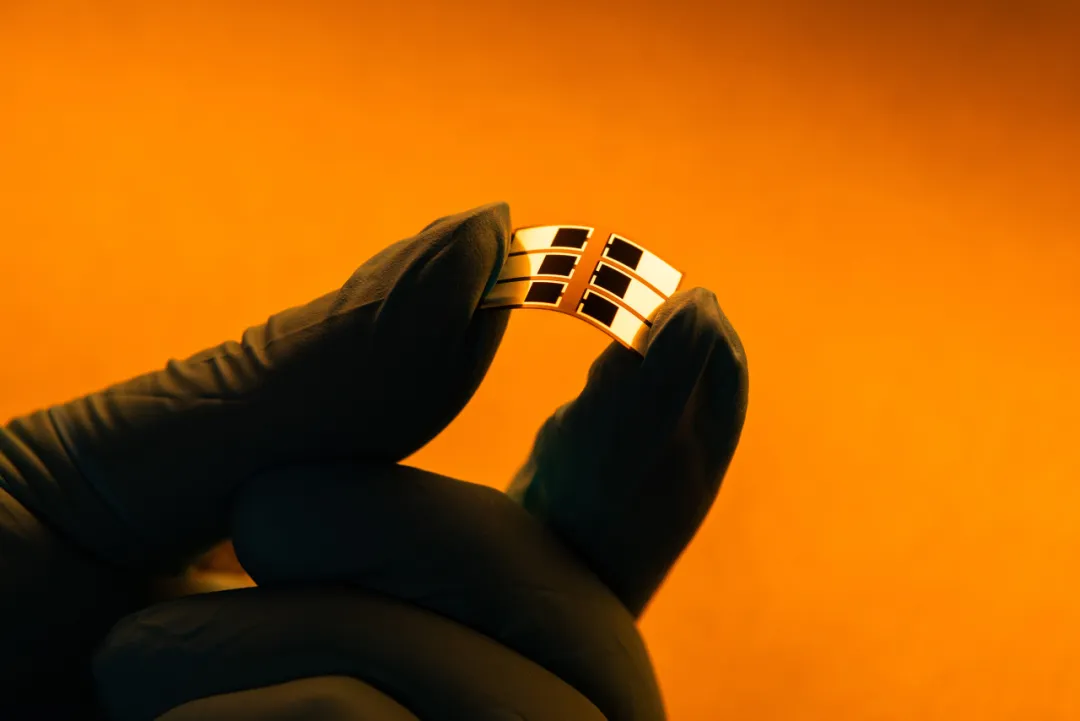

图文简介: 近日,西湖大学未来产业研究中心、工学院王睿团队在柔性叠层太阳电池领域取得了重要突破——他们成功让钙钛矿与铜铟镓硒这两种不同口味的“蛋糕”叠在一起,光电转换效率达到23.4%。

田柳文

接下来的推进就变得顺利许多。王睿团队通过优化钙钛矿层以及其他层的制备工艺,在两端柔性钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池技术上实现了快速突破,光电转换效率不断攀升。

研究人员通过理论计算比较了四种有机小阳离子与钙钛矿无机亚晶格之间的相互作用

来源: 西湖大学