节日起源

“龙抬头”源于自然天象崇拜,与上古时代人们对星辰运行的认识以及农耕文化有关。

传说,“龙抬头"起源于三皇之首伏羲氏时期,伏羲氏"重农桑,务耕田”每年二月二这天“皇娘送饭,御驾亲耕”。到周武王时于二月初二举行重大仪式,让文武百官都亲耕一亩三分地。在我国北方民间还流传着这样一个故事,说武则天当上皇帝惹恼了玉皇大帝,三年内不得向人间降雨,龙王爱民偷降大雨被罚,黎民百姓感龙王降雨深恩天天向天祈涛感动玉皇大帝,于二月初二将龙王释放于是便有了“二月二,龙抬头”之说。

历史沿革

龙是古人信仰生活于大海中的神异生物,司掌行云布雨,是和风化雨的主宰,其由来于自然天象崇拜,与上古时代天文学对星辰运行的认识以及农耕文化有关。古人观测天象的目的在于确定时间,从而为农业生产提供服务。龙抬头是中国古代农耕文化对于时令的反映,“龙抬头”虽有着久远的历史源头,但广泛流传成为全国性节日并出现在文献上记载是在元代之后。

汉时期

汉代是中国南北各地文化交流融合的重要时期,在汉代文献出现了龙形象的记载。西汉董仲舒的《春秋繁露》中提到舞龙求雨的活动,直接借助龙的形象举行求雨活动。在汉代画像石上也刻有“戏龙”的舞蹈场面,后世以此作为舞龙灯的滥觞。

唐时期

唐时期,在文献上仍未出现龙抬头的节俗记载。唐朝长安人把二月朔作为一个特殊的日子,说这是“迎富贵”的日子,在这一天要吃“迎富贵果子”,就是吃一些点心类食品。据《唐书·李泌传》记载,唐中叶以前,在当时的长安春天只有三个节日——正月九、正月晦(三十日)和三月上巳节,二月没有节,李泌上书,废正月晦,以二月一为中和节(取中正、平和之意),以示务本。德宗十分赞同,并下令以正月初九、二月朔和三月上巳合称三令节。

宋时期

宋代时在中国一些地方二月初二有“挑菜”御宴活动,但与“龙”无关。宋人周密在《武林旧事》中记述南宋时,二月初二这一天宫中有“挑菜”御宴活动。唐宋时文献所记载的这些地方“二月二”活动并没有和“龙抬头”联系在一起。

元时期

到了元时期,在文献上,阴历二月二就明确作为“龙抬头”了。《析津志》在描述大都城的风俗时提到,“二月二,谓之龙抬头”。这天北方地区人们盛行吃面条,称为“龙须面”;还要烙饼,叫作“龙鳞”;若包饺子,则称为“龙牙”。总之所吃的食物都要以龙体部位命名。

明时期

明代以后,“二月二”又有关于“龙抬头”的诸多习俗记载,诸如撒灰引龙、扶龙、熏虫避蝎、剃龙头、忌针刺龙眼等节俗,故称龙抬头日。元费著《岁华纪丽谱》:“二月二日踏青节,韧郡人游赏散四郊。……”。又汪灏《广群芳谱天时谱》引《翰墨记》:“洛阳风俗,以二月二日为花朝节,士庶游玩,又为挑菜节。”

明时期还在二月二增添了“熏虫”、“炒豆”的活动。明人的《帝京景物略》中说:“二月二日曰龙抬头……熏床炕,曰熏虫,为引龙虫不出也。”

清时期

清康熙时的《大兴县志》记载,“二月二,家各为荤素饼,以油烹而食之,曰熏虫。”清咸丰《武定府志》:“……以二月二日为春龙节,取灶灰围屋如龙蛇状,名曰引钱龙,招福祥也。清末的《燕京岁时记》说:“二月二日……今人呼为龙抬头。是日食饼者谓之龙鳞饼,食面者谓之龙须面。闺中停止针线,恐伤龙目也。”这时不仅吃饼吃面条,妇女还不能操做针线活,怕伤害了龙的眼睛。

节日习俗

1.剃龙头

指二月初二理发,儿童理发,叫剃“喜头”,借“龙抬头”之吉时,保佑孩童健康成长,长大后出人头地;大人理发,辞旧迎新,希望带来好运,新的一年顺顺利利。

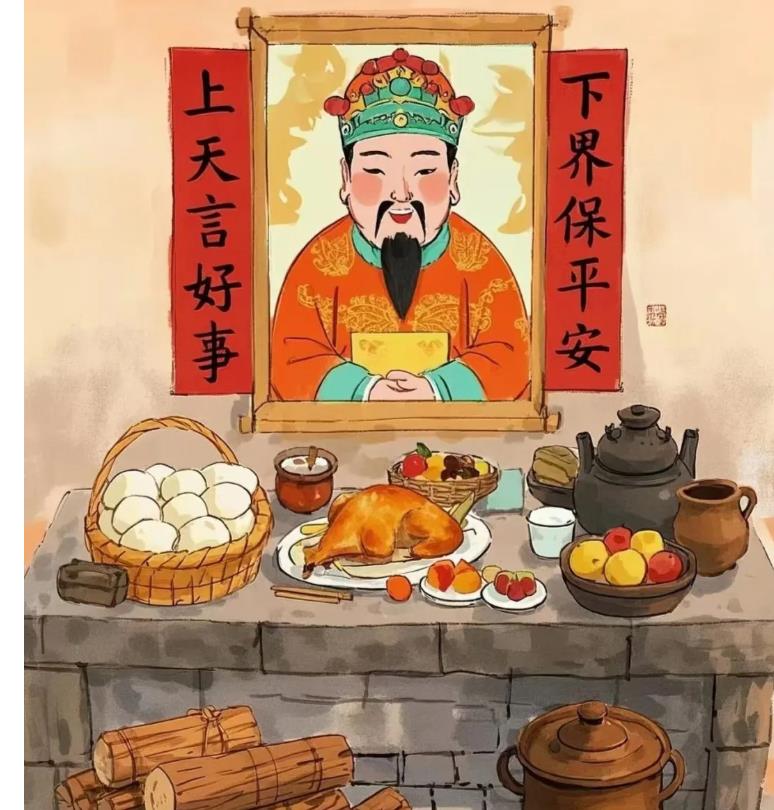

2.祭灶神

“二月二”既是龙抬头节,也是土地公的诞辰,“土地诞”也称“社日节”。社日分为春社日和秋社日,古时春社是立春后第五个戊日,秋社是立秋后第五个戊日(戊,五行属土)。古人认为土生万物,土地神是广为敬奉的神灵之一。人们认为土地公管理着五谷的生长和地方的平安,很多地方的百姓都在社日奉祀土地神。土地公又称福德正神,在中国南方地区,为给土地公公“暖寿”,有的地方有举办“土地会”的习俗:家家凑钱为土地神祝贺生日,到土地庙烧香祭祀,敲锣鼓,放鞭炮。

3.吃龙食

“二月二”这天在饮食上也有一定的讲究,北方百姓在这天饮食多以龙为名。吃春饼名曰“吃龙鳞”,吃面条名曰“吃龙须”,吃馄饨为“吃龙眼”,吃饺子则叫“吃龙耳”,面条、馄饨一块煮叫做“龙拿珠”,吃葱饼叫做“撕龙皮”。有些地方还有吃“龙眼”、“龙须”、“龙舌”、“龙耳”、“龙皮”、“龙子”、“龙蛋”以及吃春饼、吃猪头肉的习俗。一切均取与龙有关的象征与寓意。这些都寄托了人们祈龙赐福的强烈愿望。

4.撒灰引龙

有些地方会在院子里撒灰,象征引龙入宅,驱邪避灾。

5.吃炒豆

吃炒豆在山东流传甚广,用盐或糖炒豆,称“炒蝎子爪”。

6.踏青

二月二日,草木萌生,人们外出踏青,感受春天的气息。

7.舞龙

舞龙时,龙跟着绣球做各种动作,穿插,不断地展示扭、挥、仰、跪、跳、摇等多种姿势。以舞龙的方式来祈求平安和丰收就成为全国各地汉族的一种名俗文化。

"二月二龙抬头”民俗文化节不仅是对传统文化的传承和弘扬,更是对自然规律的尊重和对未来生活的美好祝愿。

在这个春意盎然的时节,让我们共同祈愿风调雨顺、五谷丰登,愿每个人都能在新的一年里抬头见喜,步步高升。

来源: 综合自忻州市博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

江西省九江市科学技术协会

江西省九江市科学技术协会