黄埔军校是第一次国共合作的产物,是中国第一所培养革命军队干部的学校。81924年,孙中山在中国共产党和苏联的帮助下,在广州东郊的黄埔建立陆军军官学校,1926年改组为中央军事政治学校,通称黄埔军校。7

在1927年蒋介石背叛革命以前,这是一所国共合作的革命军事学校。孙中山兼任军校总理,廖仲恺任校党代表,蒋介石任校长。中国共产党人周恩来、恽代英、萧楚女、熊雄、聂荣臻以及其他同志,曾经先后在这个学校担任政治工作和其他工作,以革命精神为当时的革命军队培养了大批骨干,其中包括不少的共产党员和共产主义青年团员。7、

2024年6月16日,习近平致信祝贺黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年。8

历史沿革

大事年表

1924年6月16日,国民党陆军军官学校于广东省广州市黄埔区长洲岛正式成立,通称黄埔军校。

1927年,黄埔军校迁校至武汉,宁汉合流后,又迁校至南京。

1931年3月,黄埔军校改名为中央陆军军官学校。

1937年8月,因抗日战争黄埔军校迁出南京。

1938年11月,黄埔军校迁抵成都。

1946年1月,黄埔军校改名为中华民国陆军军官学校,学校国有化。

1949年12月,黄埔23期大部分学员随“国府”迁台。

1950年10月,台湾当局以所谓“中国台湾地区陆军军官学校”名义在高雄凤山区“复校”,并续办24期自称为黄埔延续。

1979年5月16日,陆军军官学校第44期毕业的林毅夫从金门泅海约2公里,回归大陆厦门。

1988年1月,黄埔军校广州旧址被评为中华人民共和国全国重点文物保护单位。

1994年6月16日,为纪念黄埔军校建校70周年,大陆邮电部发行了纪念邮票1枚,面值20分,票面为黄埔军校大门全景。台湾的中华邮政亦发行邮票1枚,票面为黄埔军校大门全景与蒋中正校长头像。

2004年6月14日,台湾地区行政当局“台湾防务部门部长”李杰与前台湾地区行政管理机构负责人郝柏村参观“黄埔军校八十周年史迹展”。

2004年6月16日,黄埔军校建校80周年纪念日,由黄埔军校同学会、广东革命历史博物馆共同编辑的《黄埔风云人物》专题邮品纪念册在北京首发,收入50余枚有关黄埔军校人物、历史事件的邮票。在台北大安森林公园,来自台湾各地的万名黄埔军校校友举行盛大庆祝活动。

辉煌历程

1921年(辛酉年)12月,共产国际代表马林在广西桂林会见孙中山,马林向孙中山提出“创办军官学校,建立革命军”的建议。

1924年,在国共两党首度携手合作、国民革命风起云涌之际,孙中山先生高瞻远瞩,视“教育为神圣事业,人才为立国大本”,在广州亲手创办了一文一武两所学堂——“国立广东大学”(今中山大学)和“中国国民党陆军军官学校”(即黄埔军校)。“中国国民党陆军军官学校”因其校址设在广州东南的黄埔岛,简称黄埔军校。

黄埔军校建立的目的是为国民革命训练军官,孙中山先生希望通过创建革命军,来挽救中国的危亡。孙中山在开学典礼上曾致词:“我们开办这个学校,要用里面的学生做根本,成立革命军,诸位就是将来革命军的骨干。创立了革命军,我们的革命才能成功。”

1924年1月中国国民党第一次全国代表大会决议建立军官学校选址于广州黄埔。关于校长人选,最初决定为程潜,而以蒋介石、李济深为副校长。但是蒋介石不愿在程潜之下,跑到上海消极对抗。并派张静江找孙中山说情,孙中山才在5月3日任命蒋介石为校长。在此过程中,蒋介石曾辞去军校筹备委员长一职。

对其原因许多学者进行了探讨,除众所公认的财政问题外,蒋介石辞职的深层次原因是对广东政局的现状,尤其是对自己在国民党改组以后未能得到相当的地位和权力强烈不满。“蒋对一些革命的根本问题,如联俄、联共等,思想上有保留,又不宜公开说出,便在行动上采取消极态度。”蒋介石辞职“有不满意职位低微的原因,也有玩弄‘以退为进’的政治权术的意味。军校成立后,以蒋介石为校长,廖仲恺为国民党党代表。随后,任李济深、邓演达为教练部正、副主任,王柏龄、叶剑英为教授部正、副主任;戴季陶(后为周恩来)、周恩来为政治部正、副主任,何应钦为总教官。此外还有熊雄、恽代英、萧楚女、聂荣臻、张秋人等共产党人担任教官及各方面负责工作。

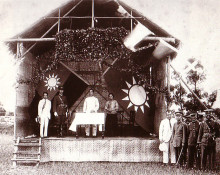

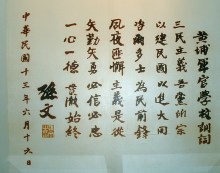

1924年5月,从1200名考生中正式取录学生350名,备取120名。5月5日开始入学。6月16日,举行陆军军官学校开学典礼,孙中山到会场给青年作了热情洋溢的讲话:“要从今天起,立一个志愿,一生一世,都不存在升官发财的心理,只知道做救国救民的事业。”孙中山还宣布训词:“三民主义,吾党所宗, 以建民国,以进大同, 咨尔多士,为民前锋, 夙夜匪懈,主义是从, 矢勤矢勇,必信必忠, 一心一德,贯彻始终”, 此训词其后成为国民党党歌及官校校歌,并由陈祖康谱曲,该校歌从黄埔五期开始传唱至今。

1924年5月,从1200名考生中正式取录学生350名,备取120名。5月5日开始入学。6月16日,举行陆军军官学校开学典礼,孙中山到会场给青年作了热情洋溢的讲话:“要从今天起,立一个志愿,一生一世,都不存在升官发财的心理,只知道做救国救民的事业。”孙中山还宣布训词:“三民主义,吾党所宗, 以建民国,以进大同, 咨尔多士,为民前锋, 夙夜匪懈,主义是从, 矢勤矢勇,必信必忠, 一心一德,贯彻始终”, 此训词其后成为国民党党歌及官校校歌,并由陈祖康谱曲,该校歌从黄埔五期开始传唱至今。

1925年1月25日,黄埔军校成立“青年军人社”,廖仲恺任社长,2月1日该社刊物《青年军人》第一期出版。黄埔军校最初有许多从苏联来的教员,但在北伐战争期间蒋中正与中国共产党关系破裂,所以这些苏联教员离开了。

1926年,根据国民政府中央军事委员会决定,将原陆军军官学校扩大改组,于同年3月正式命名成立中央军事政治学校。尔后黄埔军校学员成为国民政府北伐统一中国的主要军力。国民革命军攻克武汉后,1926年10月27日,国民党中央先决定在两湖书院旧址设政治训练班,后改办中央军事政治学校政治科,后将黄埔第五期政治科学员移往武昌就读。12月,又决定将黄埔五期炮兵、工兵科移来武昌就读。

1927年1月19日改名为中央军事政治学校武汉分校。1927年3月国民政府定都南京,校歌歌词被明定为中华民国国歌的歌词。革命家宋绮云、抗日女英雄赵一曼、文学家谢冰莹,都是黄埔军校武汉分校毕业的。郭沫若曾任政治部教官等职。

1927年1月19日改名为中央军事政治学校武汉分校。1927年3月国民政府定都南京,校歌歌词被明定为中华民国国歌的歌词。革命家宋绮云、抗日女英雄赵一曼、文学家谢冰莹,都是黄埔军校武汉分校毕业的。郭沫若曾任政治部教官等职。

1927年,第一次国共合作破裂,于是在广州、武汉和南京分别出现了三所黄埔军校。在武汉,3月22日,武汉国民政府以国民党中央的名义,决定将武汉分校扩大改组为(武汉)中央军事政治学校,开展讨蒋斗争。

七一五政变后,黄埔五期学员被迫毕业离校,军校整体改编为张发奎的第二方面军军官教导团(团长由第四军参谋长叶剑英同志兼任),后来成为广州起义主力,武汉军校暂时解散。

1927年9月宁汉合流后黄埔军校该校迁往南京。在广州,原中央军事政治学校依然开办。

1927年9月宁汉合流后黄埔军校该校迁往南京。在广州,原中央军事政治学校依然开办。

1928年5月,由副校长李济深决定将学校改名国民革命军军官学校,学校只剩下718人坚持至毕业,其余散往武汉、南京等地,称黄埔六期生。

1929年9月10日,在南京,蒋介石以国民政府名义,改学校名为“国民革命军黄埔军官学校”,并陆续成立潮州、洛阳、湖南、湖北、江西、广州、成都、昆明、南宁、西安、新疆等多所分校。第七期学生毕业后,1930年9月,学校被要求停办,1927年底,在南京由蒋介石决定自行成立(南京)中央军事政治学校,宣誓反共。

1931年3月,以中央军事委员会名义明令改名中央陆军军官学校。主要培养国民党陆军初级军官。建国后的海军少将张学思,历史学家黄仁宇都是中央军校毕业的。抗日战争全面爆发后,1937年8月日军侵略南京,其后由南京出发,经九江、武汉、四川、铜梁,至1938年11月到成都。十六个月间学校四易其地,学生长途跋涉,栉风沐雨,艰苦备尝,均能安之若素。迁校期间,因前方作战部队缺乏,十一、十二及十三期先后提前毕业,且于沿途在各地招收十四、十五两期学生。

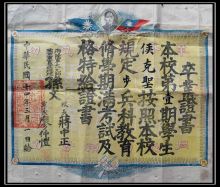

黄埔军校在抗日战争中成了培养抗日官兵的大本营。各期毕业生都一律开赴抗日前线参战。抗战胜利后军校改制,于中国国民党名义上移交军队于国家后在1946年元旦后改名为中华民国陆军军官学校,名义上国有化隶属陆军总部,校长蒋介石改任名誉校长,由关麟征升任校长。

1947年,孙立人在台湾奉命训练新军,决定在高雄凤山成立陆军军官学校第四军官训练班,直属成都本校,这便是通常所说的第十分校。

1947年,孙立人在台湾奉命训练新军,决定在高雄凤山成立陆军军官学校第四军官训练班,直属成都本校,这便是通常所说的第十分校。

1949年12月,蒋介石下令将台湾籍学生和国民党高官政要的子弟200余人空运到台湾。当月中国人民解放军占领成都,学校停办,共办23期。

1924~1949年,从第一期到第二十三期,军校共培养32万各级军官。其中1924年到1929年共培养了七期13000余人。这些人中的多数形成了国民党中央军的骨干——“黄埔系”。

1927年4月至1937年7月,是“黄埔系”的初步形成时期。在抗战时期,“黄埔系”全面形成,其骨干纷纷当上了师长、军长、集团军司令乃至战区司令长官,从而完成了“黄埔系”在军界的接班部署。后来居上的黄埔一期生杜聿明(时任第5集团军总司令)、以悍将著称的黄埔第三期领跑者王耀武(时任第24集团军总司令)、职务“越跑越慢”的黄埔一期生郑洞国(时任中国驻印军副总指挥)。

在国民党空军系统内,黄埔生更是独占鳌头。抗战初期,为了培养更多的空军预备飞行人员,决定成立空军军士学校,出任教育长的是黄埔第一期的王叔铭。

王曾于1926年2月加入中国共产党,后去苏联深造,1931年秋回国脱党转投蒋介石。1940年接替周志柔,长期担任中央空军学校教育长,国民党的空军人员大多出自其门下。

1949年12月蒋介石及其所谓“中华民国政府”迁居台湾台北,其后1950年3月1日蒋代表国民党当局宣布:“陆军官校,为革命军基本人才培植的基地,与建军建国的前途有莫大之关系,早就应该恢复。

1949年12月蒋介石及其所谓“中华民国政府”迁居台湾台北,其后1950年3月1日蒋代表国民党当局宣布:“陆军官校,为革命军基本人才培植的基地,与建军建国的前途有莫大之关系,早就应该恢复。

校长一职,不能以任何人兼任,所以在校长人选未定之前,军校的名称不愿恢复。这次任命罗友伦同志为校长,正式恢复军校。”同年10月,黄埔军校以陆军军官学校第四军官训练班所在的高雄凤山维武路1号以所谓“中华民国陆军军官学校”的名称被重新建立,并续办第二十四期作为黄埔军校的继续,学校现占地面积173公顷。至2004年已办至七十三期。另外“中国陆军军官学校”是迁往台湾十二座所谓“在台复校”的大陆大学之一。

黄埔军校自1924年6月在广州创办到1949年底学校停办,在大陆共办了二十三期,若包括台湾的凤山陆军军官学校至今已七十八期,在大陆时期其毕业生包括各分校、训练班在内,计有41386人。名将辈出,战功显赫,扬威中外,影响深远,在中国近现代史上占有显赫地位。而昔日的黄埔军校旧址于1988年被列为第三批全国重点文物保护单位。

黄埔军校机构设置:军校由六个部门组成,政治、教育、训练、管理、医学和补给。军校分步兵、炮兵、工兵、辎重兵、宪兵、政治等科。

平定叛乱

平定商团叛乱是黄埔军校建校以来的第一战。1924年秋,英国汇丰银行广东分行买办陈廉伯在英帝国主义支持下组织反动武装商团军,自任总长,策划商团军叛乱,妄图推翻革命政权。孙中山平定了商团叛乱。

1924年,孙中山准备再次北伐。商团与革命政府的矛盾日益尖锐。商团设立了自己的武装组织:武装商团军,陈廉伯自任总司令。陈是一个英国籍的汇丰银行支行的买办,向来仇视革命。陈加快通过汇丰银行走私预订军火的进程。

1924年8月10日,运载共计9841支枪、337万多发子弹的走私军火的货轮抵达广州,被国民政府全部扣押。陈于8月12日宣布罢市,要挟孙中山发还军火。他还与广东军阀陈炯明勾结,准备进攻广州。为了给陈廉伯打气,英国驻广州总领事翟比南通告革命政府:“如遇中国当局向城市开火时,英海军即以全力对待之。”对此,孙中山发表《为广州商团事件对外宣言》,并致电英国首相麦克唐纳提出严重抗议。陈廉伯再度下令全市总罢市,直到酿就“双十惨案”。

10月10日是辛亥革命纪念日,商团军向参加双十节游行、反对商团的民众开枪,发动了武装叛乱。14日,孙中山下令蒋介石指挥平定商团叛乱,各部悉数归蒋指挥。孙发电文给蒋“立即起义杀敌绝无反顾”。当夜,黄埔建校以来的第一仗正式打响。

蒋介石率领黄埔学生及各军将商团分割包围,并施以火攻。日出时,革命政府军队攻占西关商团总部,商团军溃败。黄埔弟子军初显威力。16日,商团正式乞和,政府下令通缉陈廉伯等人。缴获的武器,被用于武装黄埔教导团。

入学批次

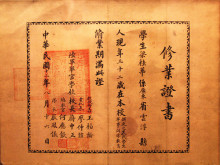

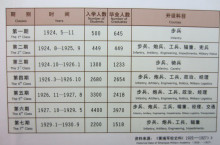

1924年3月27日军校举行第一期新生入学考试,4月28日放榜,录取学生编成4个队。11月30日第一期学生考试完毕。1925年6月25日补行毕业典礼,共645人毕业。

1924年8月14日军校举行第二期新生入学考试。11月19日,湘军讲武堂学生158人并入该校,编为第六队。1925年9月6日毕业,计449人。

1925年10月1日第三期开学,共分9个队与1个骑兵队,不分科目。1926年1月17日毕业,计1233人。

1926年3月8日第四期开学,分步兵科、炮兵科、工兵科、经理科、政治科,共5个科 。10月4日毕业,计2654人。

1926年11月第五期开学,所分科目同第四期。1927年7月20日转至南京学习,8月15日毕业,计2418人。

第六期分为广州黄埔和南京两地学习。

第六期分为广州黄埔和南京两地学习。

1927年10月黄埔地区开学,蒋介石叛变革命后原4400人只留800余人。1929年2月24日 毕业者为718人。1928年3月南京地区开学,开学后后收纳武汉分校、长沙分校、福建陆军干部学校学生共同学习。共计2269名,1929年5月15日毕业。本期学员计3634人。

第七期也分为广州黄埔和南京两地学习。

第七期黄埔部分因蒋介石下野曾一度中断学习。1928年5月复课。1930年9月26日毕业 ,计666人。南京部分于1929年3月16日开学,分步兵、骑兵、炮兵、工兵4科。1929年12 月28日毕业,计852人。

1930年5月第八期招生,1931年采用德式教育。1932年3月黄埔军校武汉分校第八期学生并入后分两个总队(武汉分校学生为第二总队)。1933年5月20日第一总队学生毕业,计305人 。11月25日第二总队学生毕业,计1240人。

1931年3月6日第九期学生入学(自该期起开始向黄河南北、边疆等地招生)。1934年5月毕业,计654人。

第十期学生分为两批,第一批1933年7月15日 ,第二批1933年8月入学,设步兵、骑兵、炮兵、工兵、交通5个科。第一批于1936年6月16日毕业,共计940人。第二批于1937年1月毕业,计621人。

第十一期于1934年9月开学,编为两个入伍生团。分步兵、骑兵、炮兵、工兵、交通5个科。1937年8月28日第一团学生毕业,计605人。10月25日,第二团毕业,计664人。

1935年9月28日第十二期学生入校。11月11日并入要塞炮校学生。分步兵、炮兵、工兵、通信兵4个科。因抗战需要,该期学生提前于1938年1月20日毕业,计740人。

1936年8月在南京招收第十三期学生。1938年9月16日于四川铜梁毕业,计1412人。

第十四期学生于1937年秋、冬分别入校,分3个总队。第一总队于1938年11月毕业于 四川铜梁,计669人。第二总队于1939年9月毕业于四川铜梁,计1510。第六总队于1939年1月毕业成都,计1520人。

1938年1月第十五期学生入校。1940年7月21日于成都毕业,计1559人。另外代训空军学生272人。

第十六期学生分3个总队。第一总队于1938年10月入校,1940年12月毕业,计1597人,代训空军学生97人。第二总队于1939年1月入校,受训铜梁,1939年10月于铜梁毕业, 计1629人。第三总队于1939年春入校。1940年4月毕业于成都北校场,计1165人。

第十七期学生分3个总队。第一总队于1940年4月15日开学。1942年4月毕业于成都北校场,计1527人。第二总队于1940年5月6日开学。1941年11月20日毕业于铜梁,计1374人。第三总队于1940年7月13日开学,1942年2月15日毕业于成都北校场,计1030人。

第十八期学生分2个总队。第一总队于1941年4月1日入伍。1943年2月毕业于成都北校场,计1600人。第二总队于1941年11月25日入伍。1943年10月8日毕业于成都南校场,计1237人。

第十九期学生于1942年5月入伍,分为步兵、骑兵、炮兵、工兵、特别班、辎重兵、通信兵7个科。1945年4月14日毕业于成都西校场,计902人。

第十九期学生于1942年5月入伍,分为步兵、骑兵、炮兵、工兵、特别班、辎重兵、通信兵7个科。1945年4月14日毕业于成都西校场,计902人。

第二十期学生于1944年3月20日入伍,分步兵、骑兵、炮兵、通信兵、辎重兵、工兵6 个科。1946年春并广西6分校学生入校。1946年12月25日毕业于成都北校场,计1116人。

第二十一期学生于1945年1月3日在成都入伍,分步兵、骑兵、炮兵、工兵、辎重兵、通信兵、战车兵7个科。其中战车兵科于成立较晚,延长1学期毕业。1947年12月25日毕业,计2219人。

第二十二期学生于1948年7月7日在双流入伍,分步兵、骑兵、炮兵、工兵、辎重兵、 通信兵6个科。1949年2月12日毕业,计1538人。

第二十三期学生于1949年初入学,年底解放军兵临成都,该期学生提前于12月4日毕业。除少数师生空运台湾,其余3000人起义,弃暗投明。

招生标准

1925年12月1日,《赤心评论》杂志第12期刊登了黄埔军校的《招生简章》:

一、本校为养成革命军干部军官,完成国民革命起见,特续招入伍生,施以军事预备教育。

二、入伍生期限六个月,期满后甄别及格者,升入本校为学生,修习军事学术,一年毕业。

三、投考者须于八月二十五日以前,持二寸半身相片三张,中学或与中学相当之学校毕业文凭,及党证或各地区党部之介绍书,分赴广州“中国国民党中央执行委员会本校驻省办事处”,上海“中国国民党上海执行部”报名(党证报名时验发还,文凭试毕发还)。

四、投考者之资格如下:

A.年龄:十八岁以上,二十五岁以内。

B.学历:旧制中学毕业及与中学相当程度之学校毕业。

C.身体:营养状态良好,强健耐劳,无眼疾、痔疾、肺病、花柳病等疾害。

D.思想:中国国民党党员,能了解国民革命速须完成之必要者,或具有接受本党主义之可能性,无抵触本党主义之思想,有本党党员之介绍者。

五、试验之种类:

A.学历试验:按旧制中学修了之程度出题,求笔记之答案。

B.身体试验:准陆军体格检查之规定,分身长、肺量、体重、目力、听力等项。

C.性格试验:用口试法,观察对于三民主义了解之程度和性质,志趣、品格、常识、能力等项之推断,及将来有无发展之希望。

建校之初,不招女兵,直到1927年黄埔军校武汉分校在中国共产党的直接领导下,公开向全国招收女生,200多名中国女兵迈进了黄埔军校的大门。

胡宗南体检时因身高不足1.60米身体又较弱曾被取消了考试资格,在考场哭喊惊动了正在另外一个房间里的廖仲恺,被特许参加了接下来的文化考试,后来成了肩扛3颗金星的上将。

1935年,16岁的郝柏村初中毕业后放弃念高中,到南京经初试和复试被录取为第12期新生。

文化传统

校徽

盾牌:表示自信、勇敢及保卫国家安全。

盾牌:表示自信、勇敢及保卫国家安全。

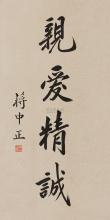

该校校训:亲爱精诚。

青天白日国徽:代表中华民国。

指挥刀:代表指挥官权责。

瑞穗:代表陆军对北伐、抗战、“戡乱”(国民党对解放战争的蔑称)所建立之丰功伟绩,并示寓兵于农之意。又每禾七短合为双七~“七七”则含有抗战建国纪念暨发挥抗战建国之意。

校旗

校旗于1924年校务会议中指派当时的总教官何应钦将军所设计。校旗上方的荣誉旗(标)则是在1957年为表彰学校功绩并纪念改制(四年制),以提高学校荣誉,由蒋中正亲颁。

校旗于1924年校务会议中指派当时的总教官何应钦将军所设计。校旗上方的荣誉旗(标)则是在1957年为表彰学校功绩并纪念改制(四年制),以提高学校荣誉,由蒋中正亲颁。

校训

校训“亲爱精诚”是由校长蒋中正亲自拟选,孙中山在开学典礼时宣布的。校庆日定为每年的6月16日。

校训“亲爱精诚”是由校长蒋中正亲自拟选,孙中山在开学典礼时宣布的。校庆日定为每年的6月16日。

校歌

1924年制定的《陆军军官学校歌》:

莘莘学子,亲爱精诚,三民主义,是我革命先声。

革命英雄,国民先锋,再接再厉,继续先烈成功。

同学同道,乐遵教导,始终生死,毋忘今日该校。

以血洒花,以校作家,卧薪尝胆,努力建设中华。

1926年制定延用至今:

怒潮澎湃,党旗飞舞,这是革命的黄埔。

主义须贯彻,纪律莫放松,预备作奋斗的先锋。

打条血路,引导被压迫民众,携着手,向前行。

路不远,莫要惊,亲爱精诚,继续永守。

发扬吾校精神,发扬吾校精神!

学生公约

身为陆军军官学校学生,坚持不说谎、不欺骗、不偷窃的荣誉信条,也不纵容他人违反;立志成为允文允武、术德兼备的军事领导人才;具备领导管理、解决问题、语文沟通及持续学习四大能力;信守国家、责任、荣誉、牺牲、团结、勇气、自信的核心价值;发挥“亲爱精诚”校训;确定“我是最好的”认知;贯彻尊师重道、存诚务实的要求。

入校誓辞

一期:尽忠革命职务。服从本党命令。实行三民主义。无间始终死生。遵守五权宪法。只知奋斗牺牲。努力人类平等。不计成败利钝。

一期:尽忠革命职务。服从本党命令。实行三民主义。无间始终死生。遵守五权宪法。只知奋斗牺牲。努力人类平等。不计成败利钝。

二期:谨遵校训,亲爱精诚。服从党纲,五权三民。履行遗嘱,国民革命。继承先烈,奋斗牺牲。发扬光大,赴义蹈仁。言出身随,誓底功成。

三期:遵守总理共同奋斗之遗嘱,亲爱精诚之校训,追随校长、党代表与本党各同志,于广东统一以后,更努力于全国之统一,以完成国民革命之工作。不爱钱,不怕死,不闹意气,实行主义,恪守党纲,永矢勿渝,死而后已。谨誓。

四期:不爱钱,不偷生。统一意志,亲爱精诚,遵守遗嘱,立定脚跟。为主义而奋斗;为主义而牺牲。继续先烈生命,发扬黄埔精神。以达国民革命之目的;以求世界革命之完成。谨誓。

分校设置

黄埔军校创立后,曾在黄埔岛内设立平岗分校、蝴蝶岗分校,在广州市区内设立省分校。这些分校纯属移驻学生分区上课,并无专门的分校组织机构,实际上不是分校。

正式建立的分校,应该从民国14年3月(1925)黄埔军校学生军第一次东征攻克潮汕筹设潮州分校开始。1926年~1927年间,在广西南宁、湖南长沙、湖北武汉增设分校,因地取名。

截止民国24年4月(1935)成都分校开学,黄埔军校所设立的分校有潮州分校、武汉分校、长沙分校、南昌分校、南宁分校、洛阳分校/汉中分校、广州分校、成都分校八个分校。

抗战前的八所分校,并非开办后就一直办理,它们的历史任务结束后,则予以停办。

主要分校

潮州分校、

长沙分校、

汉中分校(中央军校第一分校)、

武汉分校(中央军校第二分校,迁至湖南武冈)、

江西分校(中央军校第三分校)、

广州分校(中央军校第四分校)、

昆明分校(中央军校第五分校)

南宁分校(中央军校第六分校)、

西安分校(中央军校第七分校)、

湖北分校(中央军校第八分校)、

迪化(乌鲁木齐)分校(中央军校第九分校)、

凤山分校(中央军校第十分校)

(注:第三分校原位于成都。1938年该校迁入成都,成都分校并入成都该校,改设第三分校于江西。第七分校原址天水,后终迁于西安。)

建校前期

黄埔军校潮州分校

1925年11月12日开始正式招收学生。12月10日任命何应钦为分校校长兼教育长。

1925年11月12日开始正式招收学生。12月10日任命何应钦为分校校长兼教育长。

1926年4月1日教育长改由邓演达担任。6月1日,第一期学员毕业。6月6日第二期学生入校。12月底期满毕业后该分校停办。

黄埔军校武汉分校

该校成立于1926年10月27日,以武昌两湖书院为校址,接受该校第五期政治科学员入校12月抵达武昌,并在本地招收新学员。1927年7月分校结束。

1929年4月,钱大钧再次于武汉建立分校,共教育第七、第八两期学员。其中第七期顺利毕业,第八期于1932年3月并入该校学习。该校于此时结束。

1936年1月复组该校。

黄埔军校洛阳分校

1933年12月成立于河南洛阳,1938年夏末,奉命迁到北障秦岭、南屏巴山的汉中盆地,抗战胜利后撤销。学员大多系东北军没受正规教育的军官,分校主任为祝绍周。

黄埔军校长沙分校

1927年2月成立,校址长沙小吴门外教厂坪。校长石醉六,教育长余范传,共产党员夏曦担任政治部主任,政治教官绝大部分是共产党员或国民党左派。

1927年 内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

百度百科

百度百科