天然天珠是未经蚀刻而天然具备纹理的玛瑙珠,主要由玉髓、缟玛瑙或缠丝玛瑙构成的珍稀宝石,主要成分为二氧化硅,其中夹杂高岭土、赤铁矿、斜硅石等多种复杂矿物。源于地壳运动、火山喷发、热液蚀变引发的高温高压条件下派生的富硅热液,经过岩浆冷凝、结晶、硅化、变质重结晶改造等过程。其主要产地位于西藏、藏东、不丹、锡金、拉达克等喜马拉雅山脉周边地区。

常见的“天珠”是西藏地区有一种玛瑙珠叫“gZi”, 实质主要是蚀刻花纹玛瑙、玉髓珠,在当地信仰中被认为是神物,持有者都表示“gZi”是代代相传传下来的,最早的起源无法考证。后来被旅游资本所利用,取名为“天珠”,炒成一种中原文化之前没有见过的、和藏传佛教神秘力量关联的圣物,一度在文玩界被炒得价格很高。而天然天珠是未经蚀刻而天然具备纹理的,不能像蚀刻花纹玛瑙、玉髓珠那样批量生产,因此纹理各不相同,且供不应求。天然天珠的纹路形式多样,有着独特的自然图案。这是由于玛瑙中自早到晚结晶过程中不同环带的成分、结构差异,随着岩浆的凝固、冷却,玛瑙结晶和析出,产生了各式各样的自然图案。也包括线条、圆形、方形、三角形、多边形及抽象图案等多种纹路形式。

天珠被视为珍贵的佛教七宝之一。由于天然天珠的纹理为自然形成,这种过程极为罕见,它几千年来,这种宝石偶尔被发现,通常供奉于寺庙或为高僧大德们所持,作为佛教至宝代代相传。1

起源命名

天珠的起源可追溯到藏民族对灵石的崇拜。考古学家在卡若遗址、藏北那曲、双湖登等地区发现了多处旧石器时代的遗迹,推翻了藏民族起源于外来迁徙的说法。考古证据表明,藏族早在旧石器时代和新石器时代就已创造了灿烂的史前文明,并在当今的无人区繁衍生息。

传说中,早期前往尼泊尔求法的密宗弟子从上师手中获得了一种珠子作为护身符。另一说法则认为这种珠子是在牧民逃难时发现的,被认为是原天神之物,因为出现了缺陷被贬降到人间后被藏族发现的神物。据传,当这种特殊的珠子从天而降时,能够庇护灾民、招财纳福。密宗弟子因此对其倍加尊敬,并称之为“天珠”。

天珠不仅承载着古老文明,是藏民族崇拜天神的圣物,还是佛教供奉的殊胜法器,世代传承。它象征着日月精华,生生不息,记录了生命的轮回,彰显了大成就者的功德。作为供佛的圣物和护身法器,天珠在历史长河中传承不息。

历史沿革

天然天珠的起源可追溯到公元前3000年的苏美尔文明 ,彼时当地人使用玛瑙、玉髓制成管状串珠,是欧亚大陆包括藏地天珠在内玛瑙串珠的滥觞。至公元前1500年前后,两河流域、印度河流域雅利安人的印度古国遗址均出土过一系列具有蚀刻图案的玛瑙珠。亚洲的蚀花玛瑙分为三个主要时期:早期(公元前2700年到公元前1800年),中期(公元前550年到公元200年),后期(公元224年到公元642年)。最早时期的蚀刻红玉髓主要是在美索不达米亚和印度文明的遗址发现的。中期的蚀刻珠主要是在印度次大陆的遗址发现的。后期蚀刻珠的制作中心在伊朗,其年代追溯到萨珊王朝时期(公元224一642年)。而我国所发现出土最早的天珠是西汉曲踏古墓里出土的,距今2100年左右。2

当时的人们为求神佛庇佑,天珠因此被创造出来,人们以古老文献中记载的咒术、图腾等符号图案造型(也就是现在天珠上的各种图案),用植物汁液混合矿物颜料、石灰粉、盐或草木灰画于石材上加热定型,以期祈求神祇达到提升精神意识的效益。依经书记载:远古时因受地理环境及天然灾害的影响,求神助佑之心自然产生,“天珠”因而被创造出来。同时,“天珠”渗进了各种药物治病,并用巫术咒语的图腾意念,符画于石材上,借以获得诸佛众神的加持与护佑。

天珠用于敬奉佛菩萨之事迹,具代表性的记载为唐太宗贞观十五年(公元六四一年)文成公主下嫁吐蕃赞普松赞干布时,带了一尊从印度请来的佛像作为陪嫁,最后这尊佛像坐落大昭寺的释迦殿内,而这尊佛像即被镶上了百余颗各式各样的天珠,包括三颗九眼天珠,及三眼天珠、二眼天珠、宝瓶天珠(或称永生瓶天珠)、虎纹天珠和其它带眼天珠。目前这尊佛像安奉于大昭寺的释迦殿内。

有一些汉语史料似乎也说明在某种程度上,天珠可能早在唐代就已经为中原的汉族所知晓。 劳弗在其 1913 年发表的《东方绿松石考》一文中探讨了唐代史料中出现的“瑟瑟”[se-se]一词。 他引用《新唐书》中的一段文字表明当时西藏的官员品级最高者佩戴“瑟瑟”,位列其后的官员才佩戴金银。另一段引自《新五代史》的资料显示“瑟瑟”通常被当时的藏族妇女系于发辫之上, 而品质最好的“瑟瑟”珠一颗就能换得一匹骏马。劳弗指出在唐代时“瑟瑟”一词有某种特定的含义,之后逐渐变成对某一类宝石的泛称。他进一步推测,“瑟瑟”在唐代可能指缠丝玛瑙,而且这个词和藏语中的“zē”(dZi 的发音),波斯语中的“sjizu”,阿拉伯语中的“djazu”和梵语中的“cesha”等词汇可能存在关联。“瑟瑟”和“dZi”的发音极为相似,且史料记载“瑟瑟”在古代西藏价值之高,似乎意味着唐代的“瑟瑟”就是天珠。

具体分类

前人研究对天珠的分类方法很多,如:

1.英国学者培克及后来弗朗西斯按照时间标准将天珠分为:早期(红玉髓镶蚀珠)、中期(寿珠)和晚期(藏传天珠)三类。

2.培克的另外一种分类方法,是按照制作方法将天珠分为:“型一”、“型二”、“型三”三种。后经迪克逊修订,分为:“型一”至“型五”共五种。

3.台湾学者张宏实教授按照珠体形状和表面纹饰双重标准将天珠分为:长形带眼珠、短形带眼珠、波纹状珠、线条形珠、以及圆板珠和角形珠等。

4.台湾天珠流通业者林东广先生在前人基础上,将天珠分为:长形天珠、短形天珠、椭圆形天珠、线天珠、羊眼天珠以及天珠族群。其分类标准仍采用的是形状与纹饰二重标准。

5.台湾的藏族天珠研究者仁钦·阿旺·乌金按照纹饰的不同,把天珠分为:带眼天珠、宝瓶莲华天珠、宝瓶天珠、莲华天珠、彩虹闪电天珠、山水天珠、天地天珠、羊眼板珠、特殊天珠、虎纹天珠、虎牙天珠、马齿天珠、点珠、手鼓天珠以及“冲天珠(Chung gzi)”、线珠、足球珠、寿珠、圆线珠和黑白珠。

6.香港的任尚昌教授把天珠划分为:“至纯天珠(gzi)”和“冲天珠(Chung gzi)”,冲天珠中包括了线天珠。

7.过去业界学者还有按地区把天珠划分为西藏天珠、印度天珠、巴基斯坦和两河流域镶蚀珠的。他们认为,所谓的型一至型五,只不过是研究天珠制作过程时,对上色及烧制之程序先后所做之描述,与判断年代并无关系。依笔者的研究成果,这五种制作方法的概括,现在来看并不科学。

形成原因

天然天珠为玛瑙成分,那么我们看看玛瑙这种产自喜马拉雅山域的稀有宝石的形成:

玛瑙的历史十分遥远,大约在一亿年以前,地下岩浆由于地壳的变动而大量喷出,熔岩冷却时,蒸气和其他气体形成气泡。气泡在岩石冻结时被封起来而形成许多洞孔。很久以后,洞孔浸入了主要溶质成分是二氧化硅及其他微量元素的热液,逐渐凝结成硅胶。含铁岩石的可熔成分进入硅胶,最后二氧化硅结晶为玛瑙。在矿物学中,它属于玉髓类,是具有不同颜色且呈环带状分布的石髓。通常是由二氧化硅的胶体沿岩石的空洞或空隙的周壁向中心逐渐充填、形成同心层状或平行层状块体,抛光表面有天然形成的规则图案,以眼球形为主,辅以三角形、四边形等。

了解玛瑙的成因和上文中有关天珠的传说,我们就明白早期天珠应该就是天然玛瑙的特殊一种,因为它在地下岩浆由于地壳的变动而大量喷出时,所处的环境不同,形成了比普通玛瑙更加美丽殊胜的天然图腾,也就是最最早期的天珠。当然天珠有自己的标准,不是随便捡个有点点像“眼、线、方格”等图案的玛瑙就是天珠。“眼”要圆(包括椭圆),线条要粗、图腾色泽要对比明显,而非玛瑙本身的暗纹替代的。

相关传说

相传发现天珠的地方与获得天珠的方式都充满了传奇性与神秘感,并带有浓郁的神话色彩。在藏民心目中,天珠是有生命的,天珠是活的。概略将各种天珠来源的传说归纳整理介绍如下:

古代西藏因其独特的连贯欧亚大陆的优越地理位置,成为欧亚大陆的枢纽,各种珠宝来往不断。人们用西藏盛产的黄金、牛皮、羊绒等换来了欧亚大陆的各种名贵珍宝。商人们穿越喜马拉雅,把产自波斯帝国的玛瑙、地中海的珊瑚、波罗的海的琥珀蜜蜡等珠宝运至西藏阿里、日喀则、青海西宁、四川康定等地的贸易中心,然后分销到藏区各地。在这些珠宝当中就有天珠。另外,据《敦煌本吐蕃历史文书》“大事记年”记载,公元732年“大食与突骑施之使者均前来赞普王廷致礼”,这足以证明两个民族之间虽相隔千里,但在经济文化政治多方面有着频繁的来往。

由此,我们可以得出一个非常清晰的流传脉络,藏系天珠应当同两河流域最早期的蚀刻工艺有着某种渊源,天珠上的图案来自古代两河流域的珠子纹样,只是后来有演变和发展,而这样的蚀刻玛瑙经过现在考据有多种途径传入,第一种途径主要是从巴基斯坦、尼泊尔、印度、阿富汗地区传入西藏地区,另一种途径是由巴基斯坦经于田地区再进入西藏地区。德国学者大卫.艾宾豪斯和麦克尔.温斯腾博士经过几十年对他们收藏的几百件天珠进行研究,于二十世纪八十年代初写过一本专著《藏族的瑟珠》,在这本书里明确地说:“就加工技术而言,藏族瑟珠是蚀刻玛瑙珠一种。”至此,天珠的材质来历和图形来历基本历史都已清晰。

叫作 “天珠”这个词,并不是从古有之,至少在八十年代之前没有人这么叫过,这是由台湾省一些资本为了炒作首先发明出来的词。在藏语里面,“珠子”藏语发音叫Gzi,汉语译为“斯”或“瑟”。但这些都不重要,需要知道的是Gzi这个词,其实并不单单指的咱们广义上认为的天珠,藏民的脖子里挂的无论是绿松石也好,红玛瑙也好,蜜蜡也好,珊瑚也好,其它宝玉石也好,都能叫Gzi,当然,现在的藏民可能受到其他周边民族对这种玛瑙珠子感兴趣的影响,现在基本也只把玛瑙、玉髓珠子叫做Gzi了。所以,大家在讨论天珠的时候,其实Gzi这个词是不被八十年代之前的人们公认为是现在的“天珠”的。

2007年,电影《双子神偷》讲述了从小被喇嘛收养的刘曦(吴京饰),跟随养父吉祥(洪金宝饰)护送“贡佛天珠”,途中被一群神秘人偷去的历险故事,这一电影的上映进一步将“天珠”推向了市场炒作的浪潮,也大致从那时起,西藏、青海、四川西部等藏族聚居区的各大旅游景点附近,开始充斥所谓“天珠”。

关于天珠,下列说法都是没有科学根据的谣传,是人们基于天珠审美的商业价值或有目的宗教活动而进行的臆想捏造:

(1)天珠是浮游生物:天珠原是海里的浮游生物,有外壳与肉身就如同贝类海螺一样,且可自由移动。不过后来由于喜马拉雅山造山运动,使原本的海都变成陆地,而这些浮游生物因为缺水导致肉身干枯而死其外壳成为天珠。由于这玩意儿卖相实在太差,刚开始被发明出来的时候大家都不买账,于是某商人就想了一个特别厉害的方法。他们用了一些手段,在大昭寺开了一个藏传佛教的展览,将一个他们自己做好的海螺化石天珠送到了大昭寺,然后拍了些照片,号称这颗天珠是供奉在大昭寺。

(2)天珠是印度石头绘制而成:喜马拉雅山上的一对夫妇把印度一种特殊的石头涂上色彩花纹。由于这种画工非常困难,并非一般人可以学习运用得宜。自从这对夫妇去世后,并未将这种技术流传下来。这种说法也不符合事实,参考考古学家夏鼐先生在《考古》1974年06期上发表《我国出土的蚀花的肉红石髓珠》一文。

(3)天珠是外太空掉下来的陨石:掉落在原野上的太空陨石,经修行者修法研制而成为天珠。这种说法也只是对陨石不了解的人们臆想的,“陨石天珠”实际上是人工制造的玻璃。不过,用玻璃做天珠确实不是起源于现代,早在明清时期琉璃技术高速发展的时代,就出现了一些玻璃天珠。

(4)天珠成串型似蛇般:天珠成串像蛇一样移动时,一经人类碰触就停止不动,拾起后便变成一串天珠。

(5)天珠在田野间被拾获:埋藏在地下的天珠,经长时间的地层变化,而被农(牧)民拾获。

(6)天珠是会飞、会跑、会爬的虫类:会飞会跑的天珠,经僧袍打下或覆盖后固化成型。会爬动的天珠,经人类发现后,用砂洒在天珠珠身后就会固化不动,假如没有洒中,就会在眼前消失无踪。

(7)天珠可在喜马拉雅山区的天珠草原捕捉:有福报的人,可以看见天珠在草原上翱翔,这种会飞的天珠一旦被捕捉后就变成化石。

(8)天珠是阿修罗制造的:阿修罗是六道之一,常与帝释作对,故被视为非神、非天、非人之物。因生性好斗,制造天珠供作武器之用。

(9)天珠是天神的珍贵饰物:天珠是天神的珍贵饰物,有缺陷或损坏被天神遗弃掉落人间,因此很难找到完美无瑕的天珠。

(10)阿里天珠泉流出天珠:相传在阿里日土附近的一座山上,在斜坡处有天珠泉不断地流出天珠。某日一位带邪眼的魔女,向天珠泉施法,从此以后天珠泉不再流出天珠。

(11)智尊金钢亥母降下法宝天珠,拯救喜马拉雅山区灾民:邪神罗侯罗在喜马拉雅山区降下大瘟疫,生灵涂炭,人民生活陷入极大的苦难之中,幸蒙智尊金钢亥母,悲悯人们,在天上修法,降下法宝天珠,有缘得到者,一切病魔灾难厄运等,皆能消除并转危为安。

(12)文殊菩萨的前身“曼殊室利佛”撒下的天珠:相传在公元三千多年前,喜马拉雅山区诸国发生空前大瘟疫,老百姓死伤无数,灾情十分惨重。当时“曼殊室利佛”正好经过喜马拉雅山上空,亲眼目睹百姓遭受瘟疫荼毒的惨况,心中顿时无限悲悯,便洒下天珠就渡遍地灾黎。撒下的天珠坠落田间、原野或山区,凡是捡到天珠的灾民,疫病就渐渐好转乃至于痊愈。

(13)天珠是一个国家宝库里宝石之一:岭国格萨尔王攻打一个国家获胜后,从该国国王的宝库中,发现许多奇珍异宝,其中包括珍贵的天珠在内,取出天珠犒赏战士,由岭国战士带回,随后传遍喜马拉雅山区各地。

(14)天珠是九眼石页岩。首先“九眼石页岩”这个名字就很搞笑,地质学本科水平就能看出玛瑙、玉髓根本不是页岩。在矿物学、岩石学上,这种名字是不可能出现的,这也可以作为这个玩意儿是杜撰来的证据。

实际上,天然天珠是未经蚀刻而天然具备纹理的玛瑙、玉髓,不能像蚀刻花纹玛瑙、玉髓珠那样批量生产,因此纹理各不相同,且供不应求。今天我们在市场上能看见许多天珠,其中绝大部分都是新的,有人说这些都是假货,这个理解有一定的偏差,还是拿瓷器举例,古代的瓷器是瓷器,近代的瓷器就不是瓷器吗?从实用价值上来说,它们都是一样的,只不过是因为稀缺度的问题造成了市场价值的巨大偏差。所以我们从来不对新做的玛瑙天珠叫“假天珠”,他们只能叫做“新天珠”。直到今天,一些藏族人依然佩戴天珠,他们戴新做的天珠也依然心安理得,因为重要的是人心中信仰的是什么,而不于说身上戴的是什么。

天珠价值及评价

在藏人心目中,天珠珍贵无比,因为其宗教及艺术价值上的特性,天珠在藏地用处颇多,列举如下:天珠是供佛的圣物、天珠是最珍贵的宝石、天珠是最殊胜的护身符、天珠可以拿到银行作抵押和贷款、天珠可以换房产或牛羊、天珠可以换珊瑚、天珠是藏家姑娘成年和出嫁时常用的饰品、天珠是珍贵的药材……天珠是最容易携带的财产。

藏族相信天珠是有魔力的,可以为佩戴者消灾避厄。就像人们相信佩戴玉石能够预示意外变故、佩戴绿松石可以净化血液预防黄疸病一样,佩戴天珠可以帮助抵挡恶灵附体可能带来的急症和猝死。西藏中部地区妇女一般会把天珠和红珊瑚、珍珠以及镶嵌绿松石的金质嘎乌串在一起做成项链。如果天珠在佩戴过程中无缘无故出现残损,则意味着它已经在冥冥之中为主人吸收了某种超自然能量的侵袭。这颗天珠的使命既已完成,就不再有护身力量,这也是为什么残损的天珠就不再是“至纯”天珠的原因。天珠在西藏医学中也被入药使用,一些藏族医生制作的治疗癫痫的药物中就含有天珠的成分。他们有时会将完好的天珠取下一部分,研磨后与其他多种草药混合制成药丸。

最受欢迎的天珠无疑是“至纯”的天珠,藏族认为“至纯”天珠必须是带有某种特定图案的蚀花玛瑙珠,这种特定图案除了当今熟知的各种眼纹外,还包括由单个圆形和单个方形组成的图案(地门-天门),以及类似王冠的图案(宝瓶)等。此外,带有线纹、波纹以及由它们组成图案的蚀花珠通常也认为是起源于西藏的“至纯”天珠,但在价值上则远低于上述更受欢迎的图案。九眼是天珠中最受重视的图案。除了具有受人欢迎的图案以外,一颗好的天珠还必须有着“优雅的体型”。珠型太细或者横截面不圆对天珠的品相有负面影响,而表面光泽闪亮且底色更深则会增加天珠的价值,绝大多数人最喜欢几乎完全黑白分明的品种。透明度也是需要考虑的因素,品质上乘的天珠置于阳光下,珠体应该不透光。此外,“至纯”天珠的图案不应该存在由于玛瑙自身材质的差异而造成的白化不均匀的缺陷。最后,“至纯”天珠不能有严重的残损。

天珠价值的评估会存在一些地域性差异。比如,中部地区的藏族偏爱球形天珠和带奇数眼纹的长珠,而西藏边缘地区的藏族则对其他类型的天珠有更高的接受度。

古法制作

出于天然天珠的稀少与对其的热爱,人工天珠的制作自古有之。根据前人对出土和传世天珠标本研究的历史文献的考证,对天珠独有一种镶蚀古珠工艺。约在公元1100年时,由于整个东南亚到西亚一带的连年战乱、宗教变更和政治剧变,且于19世纪末,西北亚和南亚次大陆其他镶蚀古珠工艺也凋零殆尽。天珠镶蚀工艺的研究至今也只是推测,而不是定论。

常见的“天珠”是西藏地区有一种玛瑙珠叫“gZi”, 实质主要是蚀刻花纹玛瑙、玉髓珠,在当地信仰中被认为是神物,持有者都表示“gZi”是代代相传传下来的,最早的起源无法考证。后来被旅游资本所利用,取名为“天珠”,炒成一种中原文化之前没有见过的、和藏传佛教神秘力量关联的圣物,一度在文玩界被炒得价格很高。而天然天珠是未经蚀刻而天然具备纹理的,不能像蚀刻花纹玛瑙、玉髓珠那样批量生产,因此纹理各不相同,且供不应求。因此,天然天珠更加珍贵与稀有。4

古天珠鉴定

天珠的鉴别可以用“八看”来进行初鉴。

(一)看天珠的质地。从矿物解放来观察,各类矿物质地的颜色,可分为原本固有的颜色称为自色;混入色素离子或其它矿物包裹体引起的颜色称为他色;产生裂纹引起的颜色,称为假色,这是矿物学质地的三种色。天珠质地的颜色大致分为:乳白色、黑色、棕色、红色及淡绿色五种,其中以乳白色的质地最佳,某些天珠研究者都把天珠线孔内是否为乳白色列入至纯蚕桑珠的必备条件之一,是从质地上鉴别。

(二)看天珠的色泽,天珠一般呈黑白色、深棕色及乳白色四种相间的纹路,黑白分明的纹路也是许多人首选之一。(台湾仿的新天珠为后者)3

(三)看天珠的光泽。所谓汹涌是指表面反向光的强度而言,反射率大,汹涌就强。一般汹涌可分为:玻璃光泽、油脂光泽、蜡状光泽及土状光泽等。天珠表面由于年代久远的自然风化而形成较不平滑、反射光有紊乱的现象,用肉眼观察表面似涂一层油脂,这种光泽称为油脂光泽。有些油脂光泽特别亮,则可称为蜡状光泽。有些天珠经过火烘,表面呈现灰白色,对光产生某种陷阱而暗淡无光,这种情形称为土状光泽。

(四)看天珠的透明度,透明度是指透光的能力,其实透光与不透光是相对的。一般鉴定透明的标准,是以两毫米的厚度用适当的光源透视,光全部透出称为透明,部分透过称为半透明,不透过称为不透明。选择天珠以透明和半透明作为取舍标准,当然,不透明的珠子也有极品,以透明取舍天珠难免有遗珠之悔。

(五)看天珠的完整性。从外观察整颗天珠的完整度,是最直接且效果好。由于老天珠年代久远,想找一颗完善无瑕的天珠颇为困难,因此天珠两端呈现斜面丢眼色的磨损并不影响其完整度。一般而言,除传世品外少部分的破损可能是供佛装藏或磨粉配药之用,应可接受。至于断裂成半或严重破损的天珠,已失去作用不宜收藏。新仿天珠一般都完好无缺,其倾斜面都有“作残”痕迹,要特别留心。

(六)看天珠的风化纹。所谓风化纹是指老化表面特征,最具代表年代长短的标志,用放大镜仔细观察,可以发现许多自然而不规则的风化纹路,深浅不一,似鱼鳞纹又似凤爪纹,尤其在黑棕色纹路上观察比较清楚明显。

(七)看天珠的朱砂点。所谓朱砂点是一种红色的斑点,从里到外自然生长在天珠的珠体上,但并不是每一颗天珠上都有朱砂点,也不表示有朱砂点的天珠就是好货。它仅是供判断新旧天珠的标志之一,就像旧玉中沁色中的“尸斑”(“尸古”)。这种红色斑点可能是天珠与含赤铁矿、褐铁矿的灰尘或浊液、胶体渗入裂缝长出来的。因玉石本身就有渗透性,也可能身上抓伤、挠伤出血后,使之吸渗到天珠体里,逐渐形成“血斑”。

(八)看包浆。包浆不是天珠上的污垢,是酸、碱、分子与人体分泌物长期融合的一种附着物,就像旧瓷器、明清家具上的包浆一样。这种包浆滑润自然, “自然成旧”与“人工作旧”是不可相提并论的,岁月的残缺是一种美,人工的“做残做旧”反而会加速材料腐蚀,弄巧成拙。

纹路分类

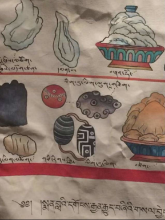

西藏天珠表面的图案或图腾,大致有:直线、圆圈、圆点、方形、三角形、菱形、橄榄形和宝瓶、莲花、金刚杵、水波纹、折线、虎纹、虎牙、马齿、网格文、种子字以及其他特殊图案等。至于这些图案分别代表什么意义,不同的人对其有不同的说法。

天珠在西藏正式的文献记载,主要包括《敦煌本吐蕃历史文书》“大事记年”等,其记载,公元732年“大食与突骑施之使者均前来赞普王廷致礼”,中国社会科学院考古研究所 西藏自治区文物保护研究所.西藏首次考古出土的古象雄天珠,《文物天地》,2015年第1期。有也些研究者企图利用苯教的基本概念来解释天珠上的图腾,并将之理论化,从而引申出天珠非从外界传入,而是西藏本土之物,并且是苯教时期的天降凡间的圣物。目前流传最广的解释是结合西藏苯教和藏传佛教密宗的理论,并根据天珠的图腾饰命名:

1.一般眼纹天珠上圆形的图案称为“眼”。据笔者平日积累资料,目前所能见到

的,有一眼至十二眼、十四眼、十五眼、十八眼及二十四眼天珠。曾有一位长者讲述:“还有人说见到过十七眼、三十五眼的天珠”。每一种眼数的天珠,均有其代表的含义,且均与佛理相联系。

2.方形的图案称为“地”,所代表的含义是“增益”;圆形和方形图案通常组合

到一起称“天地”,是取“天圆地方”之意。且此处的圆形图案意为“息灾”。

3.“点”状图案也通常出现在天地天珠上,位于方圆眼的中央,代表宇宙星辰。

4.“莲花”图案,是由三对莲花瓣组成,代表清净,应是取自莲花“出淤泥而

不染”之意。

5.“宝瓶”图案,代表长寿与永生。部分密宗人士也称之为“舍利天珠”。在藏

人心目中,宝瓶天珠的的价值不下于九眼天珠。

6.“达洛”(虎纹)和“虎牙”图案代表降魔及权势,寓意事业吉祥。

7.“龟背”图案代表长寿吉祥。

8.“线条”图案据说代表事业和人缘。

然而,考察镶蚀古珠历史和佛教理论,会发现其实这二者之间期初并无联系,赋予这些天珠不同的意义,只是后人的自我构思而已。亦有人提出天珠虽与佛教无关,但与西藏苯教存在关联。这一观点经笔者长期研究考证也是缺乏说服力的。天珠纹饰最初的意义源于“眼图腾”,即与“眼睛崇拜”或“邪恶之眼信仰”有关台湾古珠研究者也认为天珠的图案在古人心目中代表超自然力量,可以用来辟邪。

来源: 百度百科

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

百度百科

百度百科