氧气(O2)是地球大气的重要组成部分,占空气体积的约21%。作为一种无色、无味、无臭的气体,氧气对地球上的生命至关重要,参与绝大多数生物体的呼吸作用和能量的产生。在化学上,氧是周期表中的第八个元素,化学性质较为活泼,能与多种元素形成化合物。氧气在标准条件下为气态,但在低温或高压下可以液化。液态氧(LOX)呈淡蓝色,沸点约为-183℃,是火箭燃料的重要组成部分,氧气的凝固点约为-218℃,固态氧为蓝色晶体1。

氧气是一种强氧化剂,能够在反应中接受电子。这一特性使其在许多化学反应中发挥关键作用,包括燃烧反应、腐蚀过程和细胞呼吸等。氧气与其他物质的反应通常放出大量能量,这是生物体产生ATP(细胞的能量货币)的基础2。在生物学上,氧气是细胞呼吸过程中的关键消耗品,通过呼吸作用被生物体吸入,用于氧化有机物,释放能量、二氧化碳和水。这一过程是多细胞生物生存的基础,使它们能够维持复杂的生命活动。

工业上,氧气被广泛用于钢铁制造、化学品生产、医疗、火箭推进3以及水处理等领域。在医疗领域,纯氧或高浓度氧气被用于治疗呼吸障碍、高原病4和某些类型的中毒。钢铁生产中,氧气被用于提高炉温,加速铁矿石的还原过程。此外,氧气在潜水、高空飞行和太空探索中也是不可或缺的,用于提供呼吸气体。

总之,氧气是地球上生命和工业活动不可或缺的元素,对维持生物多样性、促进技术进步和保障人类健康发挥着关键作用。

研究简史

发现历史

普利斯特里对氧气的研究

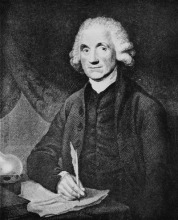

普利斯特里从布莱克煅烧石灰石对CO2的发现受到启发,利用凸透镜聚集太阳光使一些物质燃烧或分解放出气体并进行研究。1774年8月1日,普利斯特里终于成功地制得了氧气,成为化学史上有重大意义的事件。

普利斯特里从布莱克煅烧石灰石对CO2的发现受到启发,利用凸透镜聚集太阳光使一些物质燃烧或分解放出气体并进行研究。1774年8月1日,普利斯特里终于成功地制得了氧气,成为化学史上有重大意义的事件。

他的实验非常简单,把氧化汞放在一个充满水银的玻璃瓶里,然后,把玻璃瓶倒放在水银槽中,玻璃瓶完全被水银充满,空气全被排除掉,氧化汞浮在最上面。然后,他用凸透镜聚集太阳光,照射到氧化汞上,使氧化汞受热。

经过长期加热,温度逐渐升高,氧化汞受热分解成汞,并放出氧气。于是,氧气聚集起来排走玻璃瓶中的汞,使汞面降低。气体空间体积不断增加,直到气体体积为氧化汞体积的三四倍为止。其反应方程式为:

![]()

但是,当初他并不知道制得的纯净气体是氧气。尽管如此,细心的普利斯特里又做了许多试验来了解这种气体的性质,以及它同别种“空气”的区别。他的研究方法是:

1、他将研究的气体放在玻璃瓶中,倒一些水进去,该气体不溶解。

2、他把燃烧的蜡烛放进该气体中,蜡烛竟放出耀眼的强光。

3、他把一只老鼠放到充满该气体的瓶子里,老鼠活蹦乱跳,很自在,他猜想人吸入了可能也好受。

4、他用玻璃管把大瓶中的氧气吸入肺中,并记下自己的感觉:“我觉得十分愉快,我肺部的感觉好像和平常呼吸空气一样,没有什么不适。而且,吸进这种气体后,好久好久,身体还是十分轻松愉快。也许,有一天,谁能断定这种气体不会变成时髦的奢侈品呢?不过。世界上能够享受这种气体的愉快,只有两只老鼠和我自己。”

普氏从上述实验中得出,该气体有助燃、助呼吸作用,这些性质与一般空气类似,但作用更强。但是,他把氧气这种新气体错误地用燃素说来解释,并把制得的氧气称为“脱燃素空气”。由于运用了错误的理论,这种命名是不恰当的。6

卡尔·威尔海姆·舍勒对氧气的发现

1772年,卡尔·威尔海姆·舍勒对空气进行研究后,他首先认识到氧气是空气的一种重要成分。他用硫磺和铁粉混合,在空气中燃烧,消耗掉钟罩中空气中的氧气而制得氮气,并称它为“浊气”或“用过的空气”,或能使人死亡的气体。

1772年,卡尔·威尔海姆·舍勒对空气进行研究后,他首先认识到氧气是空气的一种重要成分。他用硫磺和铁粉混合,在空气中燃烧,消耗掉钟罩中空气中的氧气而制得氮气,并称它为“浊气”或“用过的空气”,或能使人死亡的气体。

经过思索,舍勒明白了,原来当时人们认为空气是一种元素的观点是错误的。他猜想:空气是两种不同物质的混合,一种是浊气,能使人死亡的空气;一种是能使人活命的空气,能帮助燃烧,在燃烧中消失。于是,舍勒产生了兴趣,并开始了他的实验。

1773年,他把硝石(KNO3)装进曲颈瓶,瓶口系一个排完空气的猪膀胱,再把曲颈瓶放到火炉上去烧。硝石融化时分解,放出一种气体,很快把猪膀胱充满了,这种气体正是那种能活命的气体,即氧气。

舍勒进行了仔细的鉴别,他把红热的木炭扔到充满“能活命的气体”的瓶中,木炭迅速燃烧,光亮耀眼,比在普通空气中燃烧得更快更亮。舍勒将1/5的这种气体和4/5浊气混合于瓶中,蜡烛能正常燃烧,老鼠也同在普通空气中一样呼吸。由此他确定这种气体是一种纯净的能活命的气体。

舍勒给这种气体命名为“火空气”,因为他发现除硝石外,加热氧化汞、高锰酸钾、碳酸银、碳酸汞均能释放出氧气来。6

拉瓦锡对氧气的研究

拉瓦锡对氧气的发现是在普里斯特里启发下完成的。1774年,拉瓦锡用汞灰(HgO)的合成与分解实验制得氧气,并对它进行了系统的研究,发现它能与很多非金属单质合成多种酸,故命名为“酸气”(希腊文Oxygene)。

拉瓦锡对氧气的发现是在普里斯特里启发下完成的。1774年,拉瓦锡用汞灰(HgO)的合成与分解实验制得氧气,并对它进行了系统的研究,发现它能与很多非金属单质合成多种酸,故命名为“酸气”(希腊文Oxygene)。

拉瓦锡通过氧气的实验,提出了燃烧的氧化学说,推翻了燃素说,发动了化学史上著名的化学革命,使过去以燃素说形式倒立着的化学正立过来。因此,虽然不是他首先发现氧气,但恩格斯还是称他为“真正发现氧气的人”,而舍勒和普利斯特里是“当真理碰到鼻尖上的时候还是没有得到真理”。7

马和(中国)对氧气的发现

1802年,德国东方学者克拉普罗特偶然读到一本64页的汉文手抄本,书名是《平龙认》,作者是马和,著作年代是唐代至德元年(公元756年)。克拉普罗特读完此书以后,惊奇地发现,这本讲述如何在大地上寻找“龙脉”的堪舆家著作,竟揭示了深刻的科学道理:空气和水里都有氧气存在。

1807年,克拉普罗特在彼得堡俄国科学院学术讨论会上宣读了一篇论文,题目是《第八世纪中国人的化学知识》,其中提到,空气中存在“阴阳二气”,用火硝、青石等物质加热后就能产生“阴气”;水中也有“阴气”,它和“阳气”紧密结合在一起,很难分解。克拉普罗特指出,马和所说的“阴气”,就是氧气。证明中国早在唐朝就知道氧气的存在并且能够分解它,比欧洲人发现氧气足足早了1000多年。克拉普罗特这篇论文使在场的科学家都感到惊奇不已。8

名称由来

氧气(Oxygen)希腊文的意思是“酸素”,该名称是由法国化学家拉瓦锡所起,原因是拉瓦锡错误地认为,所有的酸都含有这种新气体。日文里氧气的名称仍然是“酸素”。

氧气的中文名称是清朝徐寿命名的。他认为人的生存离不开氧气,所以就命名为“养气”即“养气之质”,后来为了统一就用“氧”代替了“养”字,便叫这“氧气”。

氧气的起源

地球的大气层形成初期是不含氧气的。原始大气是还原性的,充满了甲烷、氨等气体。

大气层氧气的出现源于两种作用,一个是非生物参与的水的光解,一个是生物参与的光合作用。

生物的光合作用对大气层的影响巨大。它造成了大气层由还原氛围向氧化氛围的转变。使得水光解产生的氢气能重新被氧化为水回到地球而不至于扩散到外层空间去,从而防止了地球上的水的流失。同时光合作用也加速了大气层氧气的积累,深刻地改变了地球上物种的代谢方式和体型。大气层含氧量在石炭纪的时候一度上升到了35%。氧气含量的增加造成了依赖于渗透方式输氧的昆虫在体型上的巨型化。在石炭纪曾出现过翼展2英尺半的巨蜻蜓。

起源新机制

中国科大田善喜教授研究组发现这一“氧气起源”,揭示了早期地球上氧气产生的全新机制,表明氧气非光合作用而来。

在早期大气环境中存在较多的二氧化碳和低能量电子,田善喜研究组提出这些二氧化碳分子可以捕获低能电子,产生碳原子负离子和自由氧原子或者氧分子。并通过实验发现作为产物的自由氧原子和氧分子在早期大气化学反应中的作用。

研究人员发现,“低能电子贴附或捕获”过程对星际化学成分的演化至关重要。由于在许多星球(如地球、火星、土星等)的上空存在大量二氧化碳气体和能量电子。研究组认为“电子贴附解离”对原始氧气起源的贡献可能较以前公认的“三体复合反应”和新近发现。171819

理化性质

物理性质

无色无味气体,熔点-218.8℃,沸点-183.1℃,相对密度1.14(-183℃,水=1),相对蒸气密度1.43(空气=1)12,饱和蒸气压506.62kPa(-164℃),临界温度-118.95℃,临界压力5.08MPa,辛醇/水分配系数:0.65。大气中体积分数:20.95%(约21%)。氧气为非极性分子,不易溶于水,20℃时,溶解度为30cm³氧气/dm³水,氧气在盐水中的溶解度略小于纯水中,但氧气在许多有机溶剂(如乙醚、CCl₄、丙酮、苯等)中的溶解度比在水中的溶解度高10倍左右20。在101kPa下,-183℃时,氧气经凝聚变为液氧状态,呈淡蓝色,且具有流动性,当进一步冷却至-219℃时,氧气则凝聚形成淡蓝色的雪花状固体,但氧的液体和固体形态均具有明显的顺磁性21。

无色无味气体,熔点-218.8℃,沸点-183.1℃,相对密度1.14(-183℃,水=1),相对蒸气密度1.43(空气=1)12,饱和蒸气压506.62kPa(-164℃),临界温度-118.95℃,临界压力5.08MPa,辛醇/水分配系数:0.65。大气中体积分数:20.95%(约21%)。氧气为非极性分子,不易溶于水,20℃时,溶解度为30cm³氧气/dm³水,氧气在盐水中的溶解度略小于纯水中,但氧气在许多有机溶剂(如乙醚、CCl₄、丙酮、苯等)中的溶解度比在水中的溶解度高10倍左右20。在101kPa下,-183℃时,氧气经凝聚变为液氧状态,呈淡蓝色,且具有流动性,当进一步冷却至-219℃时,氧气则凝聚形成淡蓝色的雪花状固体,但氧的液体和固体形态均具有明显的顺磁性21。

同素异形体:臭氧(O3),四聚氧(O4),红氧(O8)。

性质 | 条件或符号 | 单位 | 数据 |

气体密度 | 克/立方厘米 | 0.001331 | |

液体密度 | 千克/升 | 1.141 | |

气体比重 | 空气=1 | 1.105 | |

摩尔体积 | 标准状况 | 升/摩尔 | 22.39 |

溶解热 | 千焦/摩尔 | 0.44 | |

气化热 | 千焦/摩尔 | 6.82 | |

介电常数 | 20℃,1大气压 | C²/(N·M²) | 1.0004947+2 |

液氧介电常数 | -193℃ | 1.507 | |

折射系数 | 0℃,1大气压 | 1.000271 | |

磁感性 | 20℃ | 立方厘米/克 | 106.2 |

迁移率 | 正离子 负离子 | 平方厘米/伏.秒 平方厘米伏.秒 | 1.32 1.83 |

扩散系数(同种气体中) | 0℃,133.3Pa 正离子 负离子 | 平方厘米/伏.秒 平方厘米/伏.秒 | 21.3 32.0 |

在水中的分子扩散系数 | 20℃ | 平方厘米/伏.时 | 6.7×10-2 |

电离能 | 氧分子 | 千焦/摩尔 | 1165.9 |

化学性质

分子结构

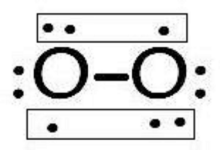

O2分子内的化学键通常是共价键。

实验中顺磁共振光谱证明O有顺磁性,且O有两个未成对的电子,表明原来的以双键结合的氧分子结构式不符合实际。

实验中顺磁共振光谱证明O有顺磁性,且O有两个未成对的电子,表明原来的以双键结合的氧分子结构式不符合实际。

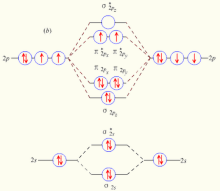

氧气的结构如图所示,基态O2分子中并不存在双键,氧分子里形成了两个三电子键。

氧的分子轨道电子排布式是

氧的分子轨道电子排布式是![]() ,在π轨道中有不成对的单电子,所以O2分子是所有双原子气体分子中唯一的一种具有偶数电子同时又显示顺磁性的物质。

,在π轨道中有不成对的单电子,所以O2分子是所有双原子气体分子中唯一的一种具有偶数电子同时又显示顺磁性的物质。

两个氧原子进行sp轨道杂化,一个单电子填充进sp杂化轨道,成σ键,另一个单电子填充进p轨道,成π键。氧气是奇电子分子,具有顺磁性。

单线态氧和三线态氧

普通氧气含有两个未配对的电子,等同于一个双游离基。两个未配对电子的自旋状态相同,自旋量子数之和S=1,2S+1=3,因而基态的氧分子自旋多重性为3,称为三线态氧。

在受激发下,氧气分子的两个未配对电子发生配对,自旋量子数的代数和S=0,2S+1=1,称为单线态氧。

空气中的氧气绝大多数为三线态氧。紫外线的照射及一些有机分子对氧气的能量传递是形成单线态氧的主要原因。单线态氧的氧化能力高于三线态氧。

单线态氧的分子类似烯烃分子,因而可以和双烯发生狄尔斯-阿尔德反应。

化学性质

氧气的化学性质比较活泼,具有助燃性,氧化性。除了稀有气体、活性小的金属元素如金、铂、银之外,大部分的元素都能与氧气反应,这些反应称为氧化反应,而经过反应产生的化合物(有两种元素构成,且一种元素为氧元素)称为氧化物。一般而言,非金属氧化物的水溶液呈酸性,而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外,几乎所有的有机化合物,可在氧中剧烈燃烧生成二氧化碳与水。化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应,氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应。

化学方程式 | 现象 | |

|---|---|---|

与钾的反应 | 4K+O2=2K2O | 钾的表面变暗 |

2K+O2=K2O2 | ||

K+O2=KO2(超氧化钾) | ||

与钠的反应 | 4Na+O2=2Na2O | 钠的表面变暗 |

| 产生黄色火焰,放出大量的热,生成淡黄色粉末 | |

与镁的反应 |

| 剧烈燃烧发出耀眼的强光,放出大量热,生成白色粉末状固体。 |

与铝的反应 |

| 发出明亮的光,放出热量,生成白色固体。 |

与铁的反应 |

(铁锈的形成) | |

| 红热的铁丝剧烈燃烧,火星四射,放出大量热,生成黑色固体。

| |

与锌的反应 |

| |

与铜的反应 |

| 加热后亮红色的铜丝表面生成一层黑色物质。 |

化学方程式 | 现象 | |

|---|---|---|

与氢气的反应 |

| 安静地燃烧,产生淡蓝色的火焰,生成水并放出大量的热。 |

与碳的反应 |

| 剧烈燃烧,发出白光,放出热量,生成使澄清石灰水变浑浊的气体。 |

(氧气不充足时) | ||

与硫的反应 |

|

|

与红磷的反应 |

| 发出耀眼白光,放热,生成大量白烟。 |

与白磷的反应 |

| 白磷在空气中自燃,发光发热,生成白烟。 |

与氮气的反应 |

|

如甲烷、乙炔、酒精、石蜡等能在氧气中燃烧生成水和二氧化碳。 气态烃类的燃烧通常发出明亮的蓝色火焰,放出大量的热,生成水和能使澄清石灰水变浑浊的气体。 | ||

甲烷 |

| |

内容资源由项目单位提供 | ||

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

百度百科

百度百科

在空气中燃烧,发出微弱的淡蓝色火焰;在纯氧中燃烧得更旺,发出蓝紫色火焰,放出热量,生成有刺激性气味的气体。该气体能使澄清石灰水变浑浊,且能使酸性高锰酸钾溶液或品红溶液褪色,褪色的品红溶液加热后颜色又恢复为红色。

在空气中燃烧,发出微弱的淡蓝色火焰;在纯氧中燃烧得更旺,发出蓝紫色火焰,放出热量,生成有刺激性气味的气体。该气体能使澄清石灰水变浑浊,且能使酸性高锰酸钾溶液或品红溶液褪色,褪色的品红溶液加热后颜色又恢复为红色。