水星(英:Mercury,拉丁:Mercurius)古称辰星,西汉《史记‧天官书》的作者司马迁从实际观测发现辰星呈灰色,与五行学说联系在一起,以黑色属水,将其命名为水星。因其运动迅速,欧洲古代称它为墨丘利,意为古罗马神话中飞速奔跑的信使神。

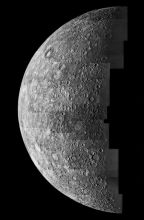

水星表面遍布环形山,与月球和其他卫星相似,其地质在数十亿年来都处于非活动状态。水星无四季变化,行星中仅有它与太阳轨道共振。每自转三圈的时间与绕太阳公转两圈的时间几乎相等。从太阳看水星,参照它的自转与公转,每两个水星年才一个太阳日。因此,对一位在水星上的观测者来说,一天相当于两年。

根据水星模型,它可能有一个固体硅酸盐外壳和地幔,覆盖着一个固体外核、一个更深的液体核心层和一个固体内核。水星有相当大的铁核,以体积计算,水星的铁质核心约占总体积的57%。水星有极稀薄的大气-外逸层,由氢、氦、氧、钠、钙、钾、镁、硅和氢氧化物等元素组成。由于几乎没有大气层来保持热量,水星的表面昼夜温差很大,白天表面温度可达427摄氏度,黑夜最低温度可降到-173摄氏度左右。

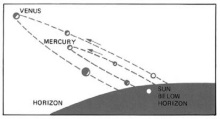

与金星相同,水星的轨道位于地球的内侧,所以它只能在晨昏之际与白天出现于天空中,而不会在子夜前后出现。从地球看水星的亮度有很大的变化,视星等从-2.48至7.25等,但是它与太阳的距角最大只有28.3°。在北半球,只能在凌晨或黄昏的曙暮光中看见水星。当大距出现于赤道以南的纬度时,在南半球的中纬度可以在完全黑暗的天空中看见水星。

人文历史

发现与命名

水星的观测纪录可以追溯到公元前3,000年的苏美尔人,希腊的赫西俄德时代称之为Στίλβων(拉丁化:“Stilbon'”)(“the gleaming”)和“Hermaon”。今天英文中的名称来自罗马,是罗马神话中众神的信使墨丘利(Mercurius),相当于希腊的赫耳墨斯(Hermes)和巴比伦的纳布。在天文学上的符号是一个古老的占星符号,一个很有风格的版本是带着有翅膀的头盔持着众神手杖(caduceus)的“传信天使”。在公元前5世纪,希腊天文学家认为水星是两个不同的天体,这是因为它时常交替地出现在太阳的两侧;一颗出现在日落之后,它被叫做墨丘利;另一颗则出现在日出之前,为了纪念太阳神阿波罗,它被称为阿波罗。毕达哥拉斯后来指出他们实际上是相同的一颗行星。

在印度,水星被称为“Budha”(बुध),是月亮之神(“Chandra”)的儿子;在希伯来,称为“Kokhav Hamah”(כוכבחמה),意思是来自太阳的炎热之星。

在中国,水星是五行之一,又称为“辰星”。《五星占》,成书时间在汉朝初年,用列表的形式记录了从秦始皇元年(公元前246年)到汉文帝三年(公元前177年)70年间金星、木星、水星、土星、火星的位置其中,其中讲到“北方水,其帝颛顼,其丞玄冥,其神上为辰星。”就五星与五方、五行、五帝等作了严整的对应,这是将五大行星和五行学说相结合的最早记录。

环形山

1976年,国际天文学联合会开始为水星上的环形山命名。在已命名的310多个环形山的名称中,其中有21个环形山是以中国历史人物的名字命名的。比如伯牙、蔡琰、李白、白居易、董源、李清照、姜夔等。

经度约定

惯例将水星的经度零点放在水星表面最热的两个点之一。然而,当水手10号首次访问该地区时,这条零子午线处于黑暗中,因此无法在表面上选择一个特征来定义子午线的确切位置。因此,选择了一个更西边的小陨石坑,名为Hun Kal,它为测量经度提供了准确的参考点。13Hun Kal的中心定义了西经20°。1970年国际天文学联合会的一项决议建议,在水星上向西测量经度是正的。14因此,赤道上两个最热的地方位于西经0°和西经180°,赤道上最冷的地方位于西经90°和西经270°。但是,MESSENGER项目使用东部正向约定。15

天文数据

公转

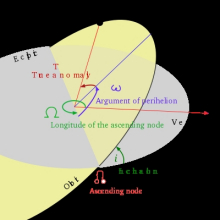

水星是太阳系所有的行星中轨道离心率最大的,为0.20563。水星与太阳的距离在4600万至7000万千米的范围之间变动,以87.969地球日的周期完整地公转太阳一圈。右边的水星轨道图叠加上有着相同半长轴的圆形轨道,以显示出轨道离心率造成的影响。以5天为间隔的标示显示出在近日点时有着较大的距离,清楚的显示出比较高的轨道速度。球的大小,与它们和太阳的距离成反比,用来阐释日心距离的变化。到太阳距离的变化,结合行星绕着自转轴的自转轨道共振,造成表面温度复杂的变化。这种共振使得一个水星日的长度是水星的两年,或是大约176个地球日。水星的轨道平面对地球的轨道平面(黄道)有着7度的倾斜,显示在右图中。水星在前方穿越太阳的凌日,只有在水星穿越黄道平面之际,也位于地球和太阳之间时才会发生。平均下来,大约7年才会发生一次。水星的转轴倾角几乎是零,测量值小于0.027度。这明显的远小于木星,它是转轴倾角第二小的行星,数值为3.1度。这意味着位于水星极点的观测者,太阳中心点的高度永远不会高于地平线上2.1角分。

水星是太阳系所有的行星中轨道离心率最大的,为0.20563。水星与太阳的距离在4600万至7000万千米的范围之间变动,以87.969地球日的周期完整地公转太阳一圈。右边的水星轨道图叠加上有着相同半长轴的圆形轨道,以显示出轨道离心率造成的影响。以5天为间隔的标示显示出在近日点时有着较大的距离,清楚的显示出比较高的轨道速度。球的大小,与它们和太阳的距离成反比,用来阐释日心距离的变化。到太阳距离的变化,结合行星绕着自转轴的自转轨道共振,造成表面温度复杂的变化。这种共振使得一个水星日的长度是水星的两年,或是大约176个地球日。水星的轨道平面对地球的轨道平面(黄道)有着7度的倾斜,显示在右图中。水星在前方穿越太阳的凌日,只有在水星穿越黄道平面之际,也位于地球和太阳之间时才会发生。平均下来,大约7年才会发生一次。水星的转轴倾角几乎是零,测量值小于0.027度。这明显的远小于木星,它是转轴倾角第二小的行星,数值为3.1度。这意味着位于水星极点的观测者,太阳中心点的高度永远不会高于地平线上2.1角分。

在水星表面上的某些点,观测者可以看见太阳上升到半途时,会反转回去日落,然后再度日出;在所有的点上,这些都发生在同一个水星日。这是因为在近日点前大约4个地球日时,水星轨道的角速度,几乎与它的自转速度相同,所以太阳的视运动会停滞;在近日点时,水星公转的角速度超过水星自转的角速度。因此,对假设在水星上的观测者,会明显的看到太阳逆行。通过近日点4天之后,在这些点上观测到的太阳视运动又恢复正常了。

水星与地球内合(最靠近地球)的周期平均是116地球日,但是由于水星轨道的离心率,这个间隔从105日至129日不等。水星与地球的距离可以近到7730万千米,但在公元28622年之前不会接近至8000万千米以内,公元2679年为8210万千米,公元4487年为8200万千米。从地球可以看见它逆行的时间大约是在内合前后的8-15天,所以会有如此大范围差距变化,完全是因为它有着较大的离心率。

自转

1889年意大利天文学家乔凡尼·斯基亚帕雷利经过多年观测认为水星自转时间和公转时间都是88天。许多年以来,水星被认为是与太阳同步的潮汐锁定,在每一次的轨道公转中都以同一面朝向太阳,就像月球始终以同一面朝向地球。在1965年的雷达观测,美国天文学家才测量出水星自转的精确周期是58.646天,证明水星以3:2的自转轨道共振,每公转太阳二次时也自转三次;而水星轨道的高离心率使得此共振稳定 - 在近日点,太阳的潮汐力最强,太阳也平静(稳定)的出现于最靠近水星的天空。

起初,天文学家认为它被同步锁定的原因是,当水星在适合观测的位置上时,它几乎总是在3:2共振的相同位置上,因此呈现相同的面貌。这也是因为水星公转周期与地球会合周期一半的巧合,由于水星3:2的自旋轨道共振,一太阳日(太阳两次过中天的时间间隔)约176地球日。一恒星日(自转周期)则约59地球日。

模拟的研究显示水星轨道的离心率是混沌的,在数百万年的时间内会因为其它行星的摄动从接近0(圆形)至超过0.45之间变动。这被认为可以解释水星的3:2自旋轨道共振(而非更常见的1:1),因为这种状态在高离心率轨道的时期中是可能发生的。数值模拟显示未来长期轨道共振,与木星的交互作用会造成近日点距离的增加,在未来的50亿年内有1%的几率会与金星碰撞。

岁差

(岁差现象又称为近日点进动)

1859年,法国数学家和天文学家奥本·勒维耶(Urbain Jean Joseph Le Verrier)报告水星环绕太阳的轨道有着牛顿力学和现有已知的行星摄动不能完满解释的缓慢进动。他建议用“另一颗行星(或一系列更微小天体)位于比水星更靠近太阳的轨道上”来处理这些摄动(其它的解释包括太阳略微的扁平)。基于天王星的轨道受到扰动而发现了海王星的成功,使天文学家对这个解释充满了信心,并且这个假设的行星被命名为祝融星,但是始终未能发现这颗行星。

水星相对于地球的近日点进动是每世纪5600弧秒(1.5556度),或是相对于惯性ICFR每世纪574.10±0.65角秒;但牛顿力学考虑了来自其它行星所有的影响,预测的进动只有每世纪5557角秒(1.5436度)。在20世纪初期,爱因斯坦的广义相对论对观测到的进动提供了解释。这个效应非常小:水星近日点的相对论进动是每世纪42.98角秒,刚刚好是之前不足的值;然而,在经历1200万次的公转之后,它仍有一点点的过剩。其它行星也有非常类似的情形,但是影响小了很多:金星是每世纪8.62角秒,地球是3.84角秒,火星是1.35角秒,伊卡洛斯(1566 Icarus)是10.05角秒。

地面观测

水星的视星等介于−2.6等(比最亮的恒星天狼星更亮)和+5.7等(接近理论上裸眼可见的极限值)之间。这两个极端值都出现于水星在天空中的视位置接近太阳的时候。由于它很接近太阳,因此观测上很麻烦,大部分的时间都会迷失在阳光中,只有在日出前或日落后短暂的暮曙光内可以看见。说起五大行星的水星,自古以来用肉眼观测是最难的。水星,像其它一些行星和明亮的恒星一样,可以在日全食的时间被看见。

水星的视星等介于−2.6等(比最亮的恒星天狼星更亮)和+5.7等(接近理论上裸眼可见的极限值)之间。这两个极端值都出现于水星在天空中的视位置接近太阳的时候。由于它很接近太阳,因此观测上很麻烦,大部分的时间都会迷失在阳光中,只有在日出前或日落后短暂的暮曙光内可以看见。说起五大行星的水星,自古以来用肉眼观测是最难的。水星,像其它一些行星和明亮的恒星一样,可以在日全食的时间被看见。

像月球和金星一样,从地球上可以观察到水星的相位。它的“新月”出现于内合,“满月”出现于外合。由于它相对的过度贴近太阳,因此从地球上是看不见水星呈现这两种相位。观察水星的最佳时候是在日出之前约50分钟,或日落后50分钟。

若用望远镜看水星,则可以选择水星在其轨道上处于太阳一侧或另一侧离太阳最远(大距)时并在日出前或日落后搜寻到它。天文历书显示,这个所谓的“大距”究竟是在太阳的西边(右边)还是东边(左边)。若是在西边,则可以在清晨观测;若是在东边,则可以在黄昏观测。知道了日期,又知道了在太阳的哪一侧搜寻,还应该尽可能挑一个地平线没有东西阻隔的地点。搜寻水星要在离太阳升起或落下处大约一柞宽的位置。会看到一个小小的发出淡红色光的星星。

若用望远镜看水星,则可以选择水星在其轨道上处于太阳一侧或另一侧离太阳最远(大距)时并在日出前或日落后搜寻到它。天文历书显示,这个所谓的“大距”分为在太阳的西边(右边)和东边(左边)。若是在西边,则可以在清晨观测;若是在东边,则可以在黄昏观测。知道了日期,又知道了在太阳的哪一侧搜寻,还应该尽可能挑一个地平线没有东西阻隔的地点。搜寻水星要在离太阳升起或落下处大约一柞宽的位置。会看到一个小小的发出淡红色光的星星。

在其被太阳光淹没之前,大概可以观测它2个星期。6个星期之后,它又会在相对的距角处重新出现。

在中国的大部分地区,一年通常只有2到3次最佳的水星观测机会。水星是昏星时,每年3月底到6月初,尤其是在5月中下旬,有机会达到比较大的高度,可以在傍晚西方天空中寻找。水星是晨星时,9月初到12月初,尤其是10月中下旬,有机会达到比较大的高度,可以在黎明时向东方寻找。值得注意的是,并不是说这两个时间段的水星一定会比较高,只有在此期间发生水星大距时,高度才会比较大,否则就只能静待下一年了。例如,2021年有两次大距都非常接近最佳观测日期。分别是5月17日的昏星和10月25日的晨星。

其实水星用肉眼观测并不是想象中那么难。要想观测水星,选择其大距时固然重要,而对于南北纬30,甚至20度以上的观测者,水星相对于太阳的赤纬极为重要。据传说,大天文学家哥白尼临终前曾叹他一生没有见过水星。

哥白尼为什么没见过水星,最重要的客观原因有两个:第一,近前后5000年,北半球相对于南半球,不适合观测水星,因为每当水星大距处于其远日点时,北半球观测者会发现水星的赤纬总是低于太阳赤纬,即使水星离太阳距角接近最大的28度,但水星几乎还是和太阳同升同落。反之水星到了近日点时,北半球观测者看到的水星却比太阳赤纬高。但近日点毕竟才18度的距角,所以水星还是难以观测。这种情况需要再过几千年水星近日点进动90度后才能改观。第二,地理纬度越高,内行星越难见。纬度高的地区,太阳的晨昏朦影时间很长,即日出前或者日落后很久,天空依然明亮,所以不利于观测水星,即使北半球来说水星每逢高于太阳赤纬的大距,亮度至少比织女星亮,但明亮的天空背景还是使水星不易观测。

在北半球如中国,想要观测水星,只要选对日期,天气良好的情况下还是很容易做到的。一年中观测水星的最佳月份是3月、4月、9月、10月,即春秋分前后。春秋分时黄道赤纬微分值最大,(黄道赤纬变化最大),太阳和水星在黄道上相同距角时,距离的赤纬也比其他黄道区域大。当水星赤纬大于太阳赤纬较多时,偏北的水星可以在太阳在地平线下很久而被观测到。经验是:春分时节在西方的双鱼、白羊座找,秋分时节在狮子、处女座找水星。水星相当的明亮,在淡蓝色的黎明和黄昏低空中发出不闪烁的黄色光芒。

通常通过双筒望远镜甚至直接用肉眼便可观察到水星,但它总是十分靠近太阳,在曙暮光中难以看到。Mike Harvey的行星寻找图表可以指出此时水星在天空中的位置(及其他行星的位置),再由“星光灿烂”等天象程序作更多更细致的规划。

形成与演化

水星诞生于大约45亿年前,由太阳形成时留下的尘埃和气体组成的漩涡凝结,形成了一颗类地行星,有着致密的金属内核、岩石地幔和固体地壳。然而,这颗小行星冷却得很快,在最初的10亿年左右的时间里收缩得足够小,阻止了岩浆通过地壳逃逸,并结束地表火山活动等地质活动。1011161718

科学家曾认为水星与其他类地行星相比富含铁,因为它可能是在太阳星云内部极热区域的物质吸积而成的。这个区域只有较低温度下的物质能够凝固,不会使挥发性更强的元素和化合物在离太阳如此近的地方凝结。然而,现代太阳系形成的理论认为,不同距离太阳的吸积过程不会导致行星化学成分的逐渐差异。相反,水星内的物质很可能来自太阳系内部的多个区域。水星可能是在太阳系内部的小行星带中形成的,并在接下来的数十亿年中因与其他小行星的相互引力作用而发生位置变化。11

一些行星科学家认为,在水星的早期,它经历了一次巨大的碰撞,这次碰撞剥离了行星的大部分外层,留下了一个由内核主导的天体。这类似于火星大小的天体与地球的碰撞,并形成了月球。11然而,水星之所以拥有高密度可能有其他原因。重金属颗粒和硅酸盐颗粒在形成水星的过程中可能存在优先顺序,也可能是由于热量和气体动力学阻力的影响,使物质的分布发生改变。此外,数十亿年来,水星的表面和近表面材料不断受到小行星、彗星和太阳风粒子的撞击,这也可能影响了水星的化学成分。11

行星科学家仍在研究水星形成后发生的地质和行星物理事件的年代,包括早期火山活动和撞击事件。17水星拥有一个单一板块的地壳,其形成主要是通过全球性释放内部热能的火山活动。这些火山活动在约35亿年前快速停止,这与水星的全球冷却和收缩有关。然后,水星经历了不同时代的地质变化,如火山喷发和撞击事件,最终进入了现今的地质状态。111617水星表面的地质年代被分为不同时代,则是基于地层交叉关系和不同地质事件之间的关联来确定的。总的来说,水星的形成和演化是一个复杂的过程,涉及多个因素,包括化学成分、地质事件和太阳系内部的物质交互作用。111617

水星探测器

为了全面了解水星,截至2022年10月,人类已经向水星发射了三个探测器,分别是水手10号探测器、信使号水星探测器和贝比科隆博号(BepiColombo)水星探测器。

水手10号

第一艘探测水星的太空船是NASA的水手10号(Mariner 10,1974-1975年)。这艘太空船使用金星的引力调整它的轨道速度,使它能够接近水星,并使它成为第一艘使用重力助推效应,和NASA第一次拜访多颗行星的太空任务。水手10号提供了第一批的水星表面特写影像,其中立刻显示出水星有大量环型山的性质,并透漏许多其他类型的地质特征,像是巨型的陡坡,后来归因于水星的铁核冷却时的收缩。不幸的是,由于水星轨道公转周期的长度,使得水手10号每次接近时观察的都是水星的同一侧。这使得水手10号不可能观察到完全的水星表面,结果是完成的水星表面地图少于45%。

第一艘探测水星的太空船是NASA的水手10号(Mariner 10,1974-1975年)。这艘太空船使用金星的引力调整它的轨道速度,使它能够接近水星,并使它成为第一艘使用重力助推效应,和NASA第一次拜访多颗行星的太空任务。水手10号提供了第一批的水星表面特写影像,其中立刻显示出水星有大量环型山的性质,并透漏许多其他类型的地质特征,像是巨型的陡坡,后来归因于水星的铁核冷却时的收缩。不幸的是,由于水星轨道公转周期的长度,使得水手10号每次接近时观察的都是水星的同一侧。这使得水手10号不可能观察到完全的水星表面,结果是完成的水星表面地图少于45%。

在1974年3月27日,首次飞越水星的两天前,水手10号的仪器意外的发现水星附近有大量的紫外线辐射,这导致天文学家初步认定水星有卫星。不久之后,过量的紫外线被确认是巨爵座31号星的,而水星的卫星则成为了天文历史书上的一个注脚。这艘太空船三度飞临水星,最接近时与表面的距离只有327千米。在第一次接近时,仪器侦测到水星有磁场,这使得行星地质学家大为惊讶 - 因为水星的自转极为缓慢,不致于产生发电机效应。第二次的接近主要是要拍摄影像,但在第三次接近时,获得了广泛的磁性资料。这些资料显示水星的磁场非常类似于地球,使得水星周围的太阳风产生偏离。水星磁场的起源依然有几个主要的理论在相互竞争。在1975年3月24日,就在最后一次接近水星之后8天,水手10号耗尽了燃料。由于不再能精确的控制他的轨道,于是任务控制者关闭了探测器的仪器。水手10号被认为仍然环绕着太阳,每隔几个月仍会接近水星一次。

在1974年3月27日,首次飞越水星的两天前,水手10号的仪器意外的发现水星附近有大量的紫外线辐射,这导致天文学家初步认定水星有卫星。不久之后,过量的紫外线被确认是巨爵座31号星的,而水星的卫星则成为了天文历史书上的一个注脚。这艘太空船三度飞临水星,最接近时与表面的距离只有327千米。在第一次接近时,仪器侦测到水星有磁场,这使得行星地质学家大为惊讶 - 因为水星的自转极为缓慢,不致于产生发电机效应。第二次的接近主要是要拍摄影像,但在第三次接近时,获得了广泛的磁性资料。这些资料显示水星的磁场非常类似于地球,使得水星周围的太阳风产生偏离。水星磁场的起源依然有几个主要的理论在相互竞争。在1975年3月24日,就在最后一次接近水星之后8天,水手10号耗尽了燃料。由于不再能精确的控制他的轨道,于是任务控制者关闭了探测器的仪器。水手10号被认为仍然环绕着太阳,每隔几个月仍会接近水星一次。

信使号

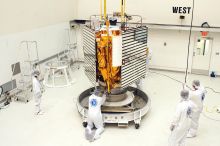

信使号(Messager)是NASA前往水星的第二艘太空船,于2004年8月3日使用波音戴尔他2型火箭从卡纳维拉尔角空军基地发射。它在2005年8月飞越地球,并在2006年10月和2007年6月掠过金星,将它调整至正确的轨道,以达到能环绕水星的轨道。在2008年1月14日,信使号首度飞越水星,2008年10月6日再度飞越,并于2009年9月29日第三度飞越。在这几次的飞越中,将水手10号未曾拍摄的半球都拍摄了。探测器在2011年3月18日成功进入绕行水星的椭圆轨道。信使号是在一个大椭圆轨道上以12小时为周期绕水星转动,距离水星表面最近时距离为200千米,最远则可达15193千米。它轨道的最低点位于水星北纬60度的上空,之所以如此选择,部分是为了能详细地研究巨大的卡洛里盆地。这个盆地直径1550千米,是水星最大的表面特征。并在2011年3月29日获得了第一张在轨道上的水星影像。探测器已经完成一年的制图任务,正在进行预定在2013年完成的另一年延伸探测任务。除了继续观测水星和绘制地图之外,信使号也将观察2012年的太阳极大期。

信使号(Messager)是NASA前往水星的第二艘太空船,于2004年8月3日使用波音戴尔他2型火箭从卡纳维拉尔角空军基地发射。它在2005年8月飞越地球,并在2006年10月和2007年6月掠过金星,将它调整至正确的轨道,以达到能环绕水星的轨道。在2008年1月14日,信使号首度飞越水星,2008年10月6日再度飞越,并于2009年9月29日第三度飞越。在这几次的飞越中,将水手10号未曾拍摄的半球都拍摄了。探测器在2011年3月18日成功进入绕行水星的椭圆轨道。信使号是在一个大椭圆轨道上以12小时为周期绕水星转动,距离水星表面最近时距离为200千米,最远则可达15193千米。它轨道的最低点位于水星北纬60度的上空,之所以如此选择,部分是为了能详细地研究巨大的卡洛里盆地。这个盆地直径1550千米,是水星最大的表面特征。并在2011年3月29日获得了第一张在轨道上的水星影像。探测器已经完成一年的制图任务,正在进行预定在2013年完成的另一年延伸探测任务。除了继续观测水星和绘制地图之外,信使号也将观察2012年的太阳极大期。

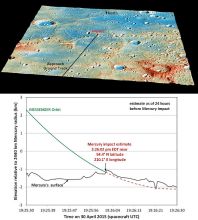

这项任务要厘清六个关键的问题:水星的高密度、地质历史、磁场的本质、核的结构、两极水冰。以及稀薄的大气是如何形成的。为了达到这些目的,信使号探测器携带了比水手10号的仪器分辨率更高许多的影像成像设备,各式光谱仪测量地壳中元素的丰度,和磁强计等设备来测量带电粒子的速度。详细测量探测器在轨道速度上的微小变化,用来推断水星内部构造的详细信息。美国东部时间2015年4月30日下午3点26分(北京时间5月1日凌晨3点26分),“信使号”以撞击水星的方式,结束其探测使命,在水星北极附近留下一个直径约15米的撞击坑(相当于NBA篮球场大小)。

这项任务要厘清六个关键的问题:水星的高密度、地质历史、磁场的本质、核的结构、两极水冰。以及稀薄的大气是如何形成的。为了达到这些目的,信使号探测器携带了比水手10号的仪器分辨率更高许多的影像成像设备,各式光谱仪测量地壳中元素的丰度,和磁强计等设备来测量带电粒子的速度。详细测量探测器在轨道速度上的微小变化,用来推断水星内部构造的详细信息。美国东部时间2015年4月30日下午3点26分(北京时间5月1日凌晨3点26分),“信使号”以撞击水星的方式,结束其探测使命,在水星北极附近留下一个直径约15米的撞击坑(相当于NBA篮球场大小)。

贝皮科伦布号

欧洲空间局计划和日本合作,以两艘太空船环绕水星:一艘描绘水星地图,另一艘研究它的磁气层,称为贝皮科伦布号(BepiColombo)的探测计划。在2018年10月20日发射太空船,预期2025年前抵达水星。载具将释放一个磁强计进入环绕水星的椭圆轨道,然后化学火箭将点燃,让绘制地图的探测器进入圆轨道。这两个探测器都将运作一个地球年。绘图探测器将携带类似于信使号的光谱仪,和在许多不同的波长上研究这颗行星,包括红外线、紫外线、X射线和伽马射线。

欧洲空间局计划和日本合作,以两艘太空船环绕水星:一艘描绘水星地图,另一艘研究它的磁气层,称为贝皮科伦布号(BepiColombo)的探测计划。在2018年10月20日发射太空船,预期2025年前抵达水星。载具将释放一个磁强计进入环绕水星的椭圆轨道,然后化学火箭将点燃,让绘制地图的探测器进入圆轨道。这两个探测器都将运作一个地球年。绘图探测器将携带类似于信使号的光谱仪,和在许多不同的波长上研究这颗行星,包括红外线、紫外线、X射线和伽马射线。

2023年,法国国家科学研究中心等机构的科学家发现了太阳系中可能普遍存在的极光机制。这一发现来自于水星探测器“贝皮科伦布号”首次飞越水星的数据。研究揭示了水星南部磁层的极光与地球和火星的极光相似,形成极光的过程也与地球、木星、土星和天王星上观察到的类似。6

水星探测的意义

水星探测属于深空探测领域,具备深空探测的普适性探测意义,即科学层面上揭示太阳系起源与演化、解答行星形成和生命起源等基础科学问题;经济层面上牵动创新科技的发展,促进材料、控制、制造等领域的发展,进而带动国家经济发展;政治层面上彰显国家综合国力和科学发展水平,激励青少年探索和创新的科学精神,激发人民爱国热情。此外,水星因其独特的属性具有其特异性的探测意义。12

水星的轨道运动在自然理论的发展和验证中具有关键作用,这是因为水星的轨道受到太阳和其他行星的引力扰动影响。这种影响表现为水星绕太阳轨道上的微小旋转或进动。这个每世纪大约9.5角秒(0.16度)的微小运动已为人们所熟知已有两个世纪,实际上,除了大约7%的轨道运动(相当于43角秒或0.012度)可以用艾萨克·牛顿提出的普遍引力理论来解释。然而,这种微小差异太大,不能被忽视,因此人们提出了解释,通常涉及到尚未被发现的额外行星在水星轨道内。11

在1915年,阿尔伯特·爱因斯坦证明了他的广义相对论可以解释这一微小差异,从而将水星轨道的进动变成了广义相对论的重要验证观测。此后,水星被用于其他相对论测试,这些测试利用了这一事实:当水星位于太阳和地球的另一侧(合日)时,必须经过太阳附近。广义相对论预测,由于太阳的强大引力扭曲了周围的时空,移动的电磁信号将在此区域中遵循略有不同的路径,所需的传播时间也略有不同。通过比较反射回来的雷达信号与广义相对论的具体预测,科学家成功进行了第二次重要的相对论验证。11

地理特征

大气层

水星不仅太小,而且太热,因此它的引力不足以长期留住大气层;但它确实有一个稀薄的、局限在表面的外逸层,包含着氢、氦、氧、硫、钙、钾和其它元素。这个外逸层并不稳定,原子会不断的失去和由其它不同的来源获得补充。氢和氦可能来自太阳风,并在逃逸回太空之前先扩散至水星的磁层。元素的放射性衰变是水星地壳内氦、钠和钾的另一个来源。信使号发现钙、氦、氢氧化物、镁、氧、钾、硅和钠的比例偏高。也有水蒸气的存在,组合的过程发表如下:彗星撞击其表面,溅射创造出的水,其中的氢来自太阳风,氧来自岩石,和在极区坑洞内永久阴影下储存的冰升华。检测到许多由水释出的离子,如O+、OH-、和H3O+则是一个惊喜。由于这些为数可观的离子是在水星的太空环境中发现的,因此科学家推测是被太阳风从水星表面或外逸层摧毁的分子。在1980-1990年代,在大气层中发现钠、钾、钙,相信主要是表面的岩石被微陨石撞击汽化导致的。在2008年,信使号探测器发现了镁。研究指出,钠的排放是区域性的点,对应于这颗行星的磁极。这将显示出在磁层和行星表面之间的交互作用。

水星不仅太小,而且太热,因此它的引力不足以长期留住大气层;但它确实有一个稀薄的、局限在表面的外逸层,包含着氢、氦、氧、硫、钙、钾和其它元素。这个外逸层并不稳定,原子会不断的失去和由其它不同的来源获得补充。氢和氦可能来自太阳风,并在逃逸回太空之前先扩散至水星的磁层。元素的放射性衰变是水星地壳内氦、钠和钾的另一个来源。信使号发现钙、氦、氢氧化物、镁、氧、钾、硅和钠的比例偏高。也有水蒸气的存在,组合的过程发表如下:彗星撞击其表面,溅射创造出的水,其中的氢来自太阳风,氧来自岩石,和在极区坑洞内永久阴影下储存的冰升华。检测到许多由水释出的离子,如O+、OH-、和H3O+则是一个惊喜。由于这些为数可观的离子是在水星的太空环境中发现的,因此科学家推测是被太阳风从水星表面或外逸层摧毁的分子。在1980-1990年代,在大气层中发现钠、钾、钙,相信主要是表面的岩石被微陨石撞击汽化导致的。在2008年,信使号探测器发现了镁。研究指出,钠的排放是区域性的点,对应于这颗行星的磁极。这将显示出在磁层和行星表面之间的交互作用。

在太阳的强烈辐射轰击下,水星大气被向后压缩延伸开去,在背阳处形成一个“尾巴”,就像一颗巨大的彗星。然而更诡异的一点是,水星事实上还在不断的损失其大气气体成分。组成水星大气的原子不断的被遗失到太空之中,由于钾或钠原子在一个水星日(一个水星日——在其近日点一日时间的一半)上大约有3小时的平均“寿命”。

因此,正如所罗门博士指出的那样“你需要不断的进行补充方能维持大气层的存在。”科学家们认为水星的补充方式是捕获

来源: 百度百科

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

百度百科

百度百科