二十年微塑料污染研究:我们有哪些收获?

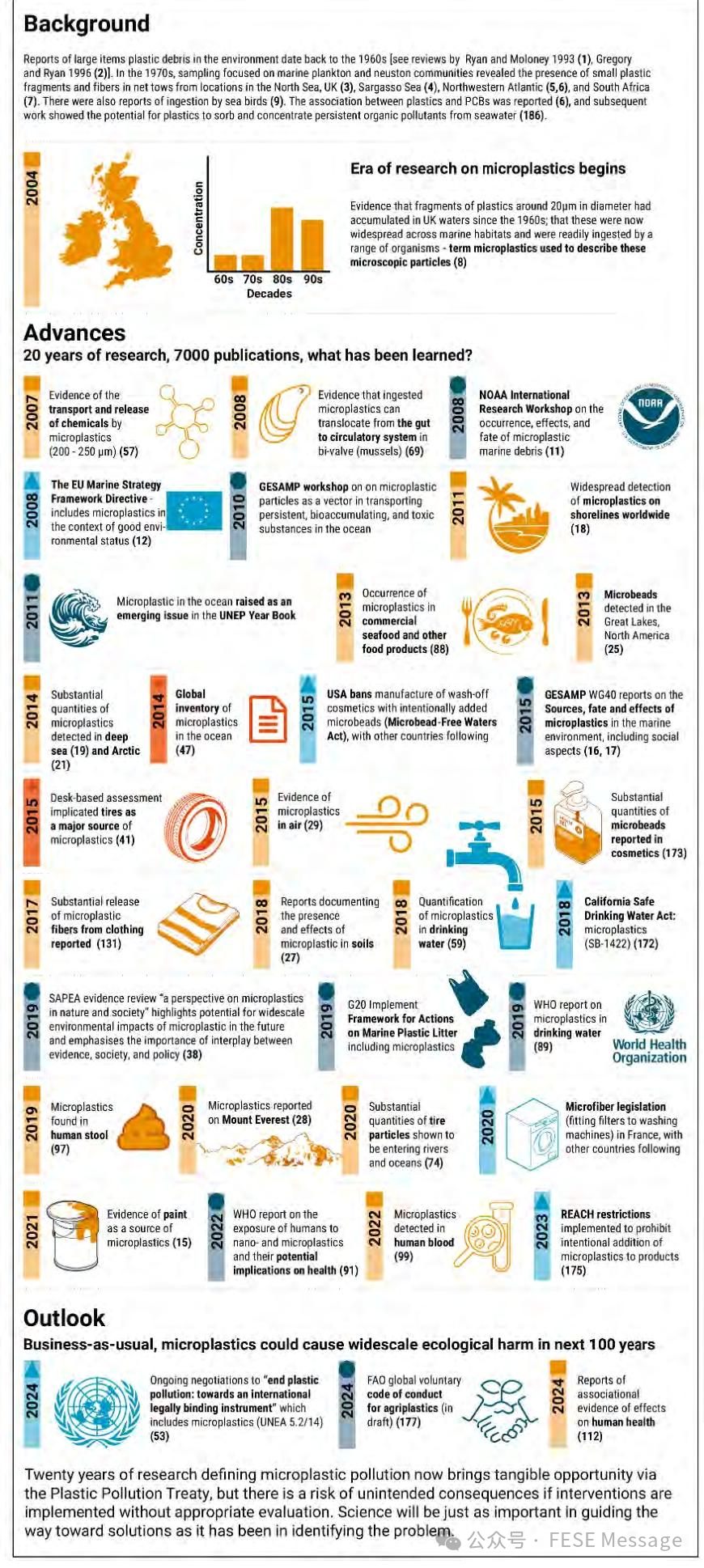

2004年,英国科学家Richard C. Thompson等人在发表Science论文,首次提出“微塑料”的概念,20年后的2024年9月,英国普利茅斯大学的Richard C. Thompson等人以《Twenty years of microplastics pollution research—what have we learned?》为题发表于*Science*期刊,文章回顾了微塑料污染研究20年的成果,涵盖其定义、来源、环境影响、对人类健康的风险、研究方法、相关政策等内容,并探讨了未来研究方向和应对策略。

摘要

在“微塑料”这一术语首次发表二十年后,我们回顾了当前对微塑料的认知,完善了其定义,并探讨了未来的研究方向。微塑料来源广泛,包括轮胎、纺织品、化妆品、涂料以及大型塑料制品的破碎物等。它们在自然环境中分布广泛,已证实对生物组织的多个层面造成危害。微塑料在食品和饮料中普遍存在,并在人体中被检测到,越来越多的证据表明其存在负面影响。预计到2040年,环境中的微塑料污染可能翻倍,大规模危害也已被预测。公众对这一问题的关注度日益提高,国际谈判中也在考虑采取多种措施应对微塑料污染。现在,我们需要确凿的证据来证明潜在解决方案的有效性,以解决这一问题,并尽量减少意外后果的风险。

引言

环境中出现大型塑料垃圾的记录可追溯到20世纪60年代。20世纪70年代,对海洋浮游生物和漂浮生物群落的采样显示,在英国北海、马尾藻海、西北大西洋和南非等地的网采样本中存在小塑料碎片和纤维。“微塑料”一词首次在2004年的一篇论文中被用于描述直径约20微米的塑料垃圾微观碎片。这篇论文被认为标志着微塑料研究领域的开端,它表明英国沿海环境中存在包括丙烯酸、聚酰胺(尼龙)、聚丙烯、聚酯、聚乙烯和聚苯乙烯等常见塑料的小碎片,且自20世纪60年代以来,其数量显著增加。

目前,微塑料被广泛定义为尺寸≤5毫米的固体塑料颗粒,由聚合物、功能性添加剂以及其他有意或无意添加的化学物质组成。尽管这一尺寸定义不符合国际单位制(SI)(图1E),但它源于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)在塔科马市举办的一次早期政策会议。会议提出这一上限(图1E),是因为有证据表明,粒径达5毫米的颗粒易被生物体摄入,而且人们越来越担心这些颗粒可能会带来与已知有害的大型塑料制品不同的风险。随后,欧盟在其《海洋战略框架指令》(MSFD)中采用了这一5毫米的上限。在大多数研究中,下限通常受方法学限制,取决于从复杂环境混合物中分离和识别颗粒的最小尺寸(见“方法学进展”部分)。小于1微米的颗粒属于纳米级,虽然纳米塑料颗粒几乎可以肯定会在环境中积累,但目前它们太小,无法从环境样本中单独识别。

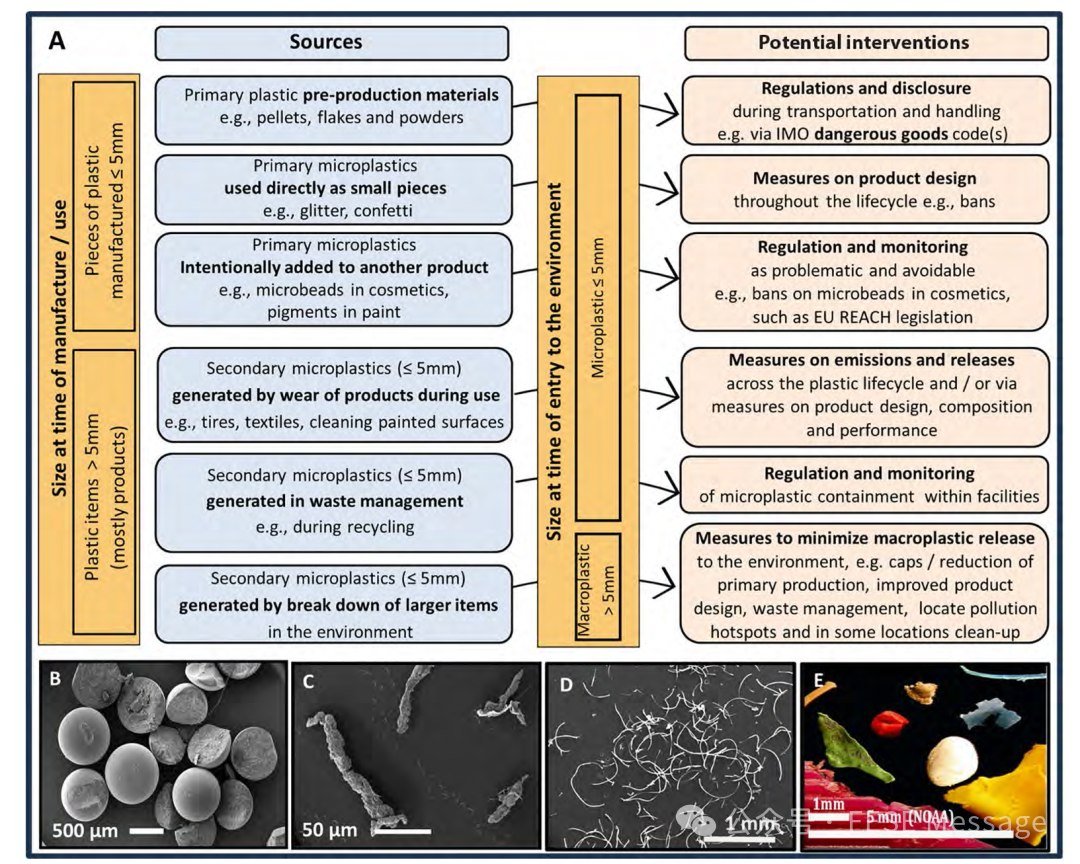

此后,根据来源对微塑料的子类别进行了描述,包括“原生”和“次生”微塑料,但这些术语的使用并不统一。对于磨损产生的颗粒和纤维,这种情况尤为明显,多篇文献将其视为原生微塑料,而其余文献则将其归为次生微塑料。为尽量减少新立法中的潜在歧义,我们提出了一个通用的定义方案(图1),该方案纳入了最近发现的来源,并将微塑料分为三类原生微塑料(制造尺寸≤5毫米)和三类次生微塑料(均源自制造时尺寸>5毫米的物品,可能是在使用过程中磨损、在废物管理过程中破碎或在环境中分解所致)。在政策背景下,与原生和次生微塑料相关的其他术语,包括《联合国塑料污染条约》草案文本中使用的“有意添加的微塑料”和“无意”释放或因降解产生的微塑料(图1)。

▲图1 微塑料的分类和来源。(A)根据来源和尺寸提出的微塑料分类的方案图,以及潜在的干预措施。(B-E)各种微塑料类别的图像:来自化妆品的微塑料微珠,原生微塑料的一个例子(B);来自汽车轮胎的颗粒物(C);从纺织品释放的纤维(D),这两者都是由磨损产生的二次微塑料,以及在环境中碎裂产生的微塑料(E)。(E)中的比例尺与微(<1mm)的国际单位制定义及美国和欧盟政策制定者对微塑料的尺寸定义(≤5mm)相关。

微塑料的来源、迁移、分布和环境浓度

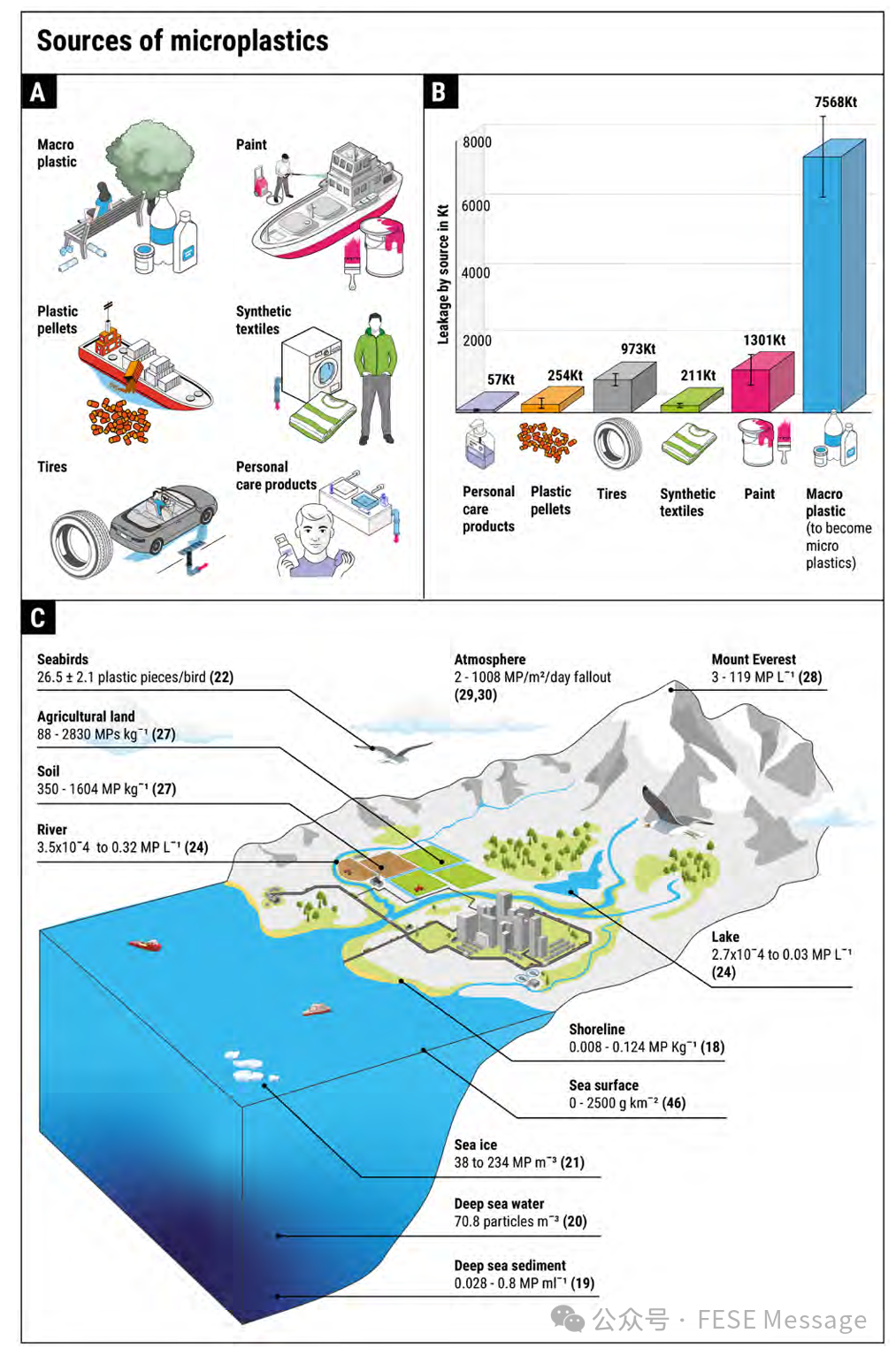

在过去二十年中,数百篇论文专门研究了微塑料在环境中的积累情况,包括在海岸线、深海、水体、海冰以及从食物链底层的无脊椎动物到顶级捕食者的各类生物体内。最近的研究还涉及河流、湖泊和溪流、土壤、珠穆朗玛峰峰顶附近、大气。如今,微塑料在全球范围内污染多种环境这一事实已十分明显(图2C)。早期研究确定了几个主要来源,包括纺织纤维(图1D)、化妆品清洁产品(图1B)、生产前颗粒的泄漏(基于≤5毫米的定义)以及大型物品的破碎。随后,涂料、轮胎磨损(图1C)、建筑材料以及生产前的薄片和粉末也被列为来源。环境中大型物品的破碎似乎是最大的来源,但在所有情况下,根本驱动因素都是人类活动(见“人类决策和行动:微塑料污染的成因与解决之道”部分)。新出现的来源包括农业中使用的塑料包膜肥料和地膜、海事部门绳索和网具的降解、机械回收以及运动场填充材料。

图2 微塑料在环境中积累的来源和途径。(A)导致六个关键微塑料来源的人类活动;(B)每个来源对海洋环境的相对贡献,以及(C)报告在各种环境区块中的数量。

在使用过程中,塑料制品的耐用性是一个重要属性,但在产品使用寿命结束时,其抗降解性却导致塑料在废物流和环境中大量积累。降解和生物降解是受塑料材料及其所处环境影响的系统属性;暴露于紫外线、热、湿度和有氧条件通常会加速化学降解,而风能或波浪能则会导致破碎。然而,在塑料矿化之前,需要其分子量大幅降低。目前,人们尚不清楚宏观塑料破碎成微塑料的速度、微塑料可能破碎成纳米塑料的程度,以及塑料矿化所需的时间尺度。对这些转化速率的深入了解对风险评估至关重要(见“生态影响与风险”和“了解微塑料对人类健康的风险”部分)。然而,与塑料在环境中的积累速度相比,矿化速度似乎微不足道。因此,有人认为,除了被焚烧的材料外,所有传统塑料仍以无法生物降解的形式存在于地球上。提高塑料降解速率的制造方法被认为是一种潜在的解决方案;然而,长期以来人们一直强调,此类塑料的不完全降解可能会成为微塑料的另一个潜在来源。最近,一个专家小组的综述得出结论,虽然可生物降解塑料在某些特定应用中(如农业或渔业,或在闭环系统中)可能带来益处,但它们无法解决乱扔垃圾或从废物管理流中泄漏的问题,如果可生物降解塑料最终进入回收废物流,还会带来额外风险。

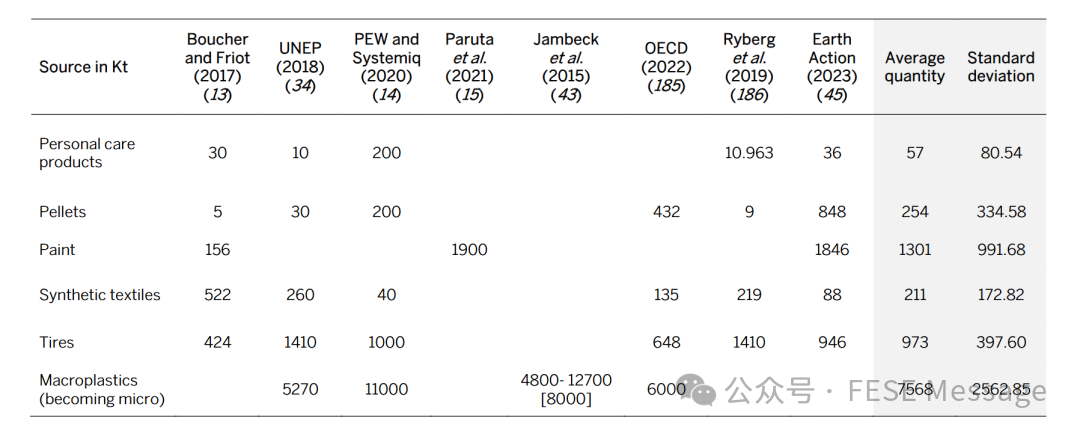

最近的几项研究估计了各种微塑料来源对海洋环境的相对贡献(表1和图2A、B),包括北欧国家的研究以及世界自然保护联盟(IUCN)2020年的全球评估(该评估估计每年的总量在80万吨至300万吨之间)。虽然尚未确定破碎速率,但我们通过说明每年流入海洋的宏观塑料泄漏量(图2B;760万吨/年),强调了宏观塑料作为海洋环境中微塑料来源的重要性。此外,最近的一份报告表明,微塑料泄漏到陆地环境的量可能是泄漏到海洋环境的3 - 10倍,每年泄漏到环境中的总量约为1000万吨至4000万吨。随着对潜在来源认识的增加,一个明显的差异出现了:进入环境的塑料数量似乎远远超过了基于经验的模型对环境中塑料数量的推断;这一问题在一篇关于“失踪的塑料”的文章中得到了强调。最近的研究通过对之前被忽视的地方(如悬浮在水体中的微塑料)进行量化,以及对难以检测的较小尺寸部分(≥10微米)的塑料数量进行调查,解决了这一差异。

表1. 每年进入海洋环境的微塑料估计量。主要来源及其以千吨(Kt)为单位的相对贡献量。这还包括最终会破碎成微塑料的宏观塑料,其贡献以每年典型的海洋泄漏量来表示。请注意,每项研究使用的方法不同,在可能的情况下,数据范围会列出,括号内为中间值,图2B使用了平均值和标准差。

微塑料进入环境的途径包括直接排放到空气中,如纺织纤维或轮胎磨损产生的粉尘;通过道路径流和污水系统排放到水生栖息地;直接进入农业土壤,如通过施用受污染的污水污泥;以及环境中塑料破碎产生的间接来源。一旦进入环境,微塑料可以远离其进入点(图2C),并且不受国界限制,这凸显了全球行动的重要性(见“应对微塑料的监管选项”部分)。河流被认为是连接内陆来源与海洋环境的主要途径,而空气中更细小的微塑料通过风力重新分布,可能是导致微塑料在偏远地区积累的主要途径,但其重要性尚未完全明确。在水生环境中,微塑料颗粒与天然颗粒一样,通过水的运动进行迁移、沉积和再悬浮。因此,与溶解的污染物不同,微塑料颗粒在扩散时不会被稀释,它们有可能在低能区域积累,包括深海或北极等相对偏远的地区。虽然对天然颗粒的研究有助于我们了解微塑料的迁移,但微塑料在形状、大小和密度上的多样性,使其与天然颗粒存在显著差异,这给推断带来了挑战。

随着新的来源、迁移途径和环境污染热点的发现,需要强调的是,虽然每项新研究都会影响不同来源贡献的“相对”重要性,但环境中微塑料的“绝对”数量只会增加。例如,轮胎磨损颗粒的重要性在2015年左右才显现出来,但这并没有减少当时已被充分记录的其他来源(如纤维和颗粒)的数量。考虑到微塑料的多种来源、迁移途径和广泛的环境分布,从源头解决微塑料问题势在必行。预测模型显示,在正常情况下,到2040年,微塑料泄漏到环境中的量可能会增加1.5至2.5倍,这凸显了问题的紧迫性。即使能够停止所有新的塑料向环境的排放,由于已经存在的大型塑料制品的破碎,微塑料的数量在可预见的未来仍将继续增加。总体信息很明确:环境中的微塑料浓度以及生物和人类的暴露程度都将增加。

生态影响与风险

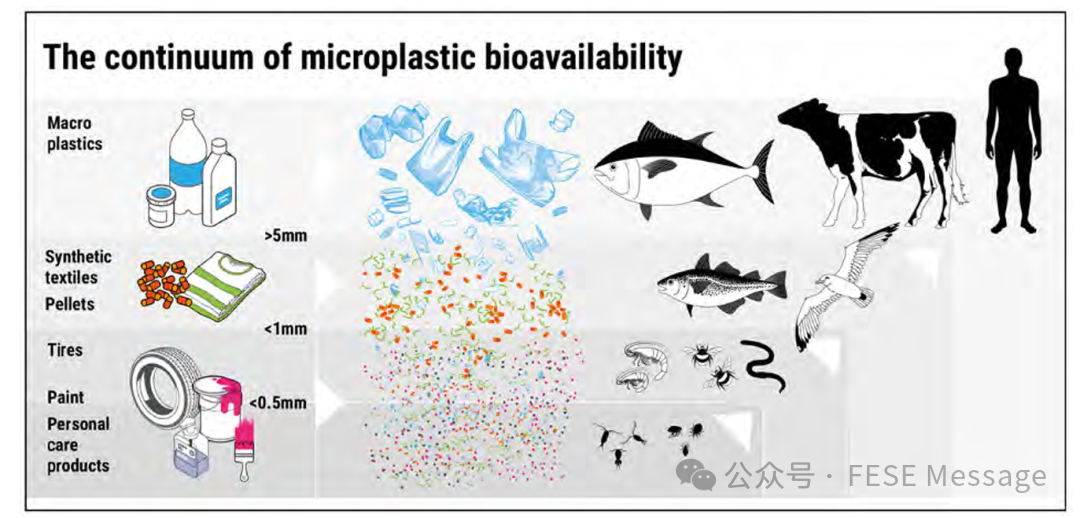

一段时间以来,人们已经认识到微塑料对无脊椎动物滤食者、沉积食性动物和碎屑食性动物以及鸟类和鱼类的生物可利用性,这一点很重要,因为塑料有可能吸附、运输和释放化学物质,并且存在颗粒毒性。多个生态系统中微塑料积累的证据(见“微塑料的来源、迁移、分布和环境浓度”部分),与众多关于自然种群中微塑料摄入以及沿食物链转移的报道(图3)相呼应。微塑料的类型、数量与摄入之间的关系是多方面的。随着塑料破碎成越来越小的碎片,其数量的增加使得从食物链底层的无脊椎动物到顶级捕食者等众多生物更容易接触到微塑料(图3),一些生物会误将这些颗粒当作食物。微塑料在大小、形状、颜色和化学成分上的多样性,以及微生物在其表面的定殖,都会影响其对生物的生物可利用性以及产生负面影响的可能性。

▲图3 塑料和微塑料的生物利用率,根据尺寸和主要来源。随着塑料制品分解成越来越小的碎片,它们变得可以被更广泛的生物(水平行向下)利用,并且沿着食物链传递的潜力也增加(对角箭头)。

微塑料已在超过1300种水生和陆生物种中被检测到,包括鱼类、哺乳动物、鸟类和昆虫(图3),其影响在生物组织的各个层面都很明显,从亚细胞水平到食物网的稳定性。摄入微塑料会导致物理伤害,如食物稀释、胃肠道阻塞或内部擦伤,以及化学伤害,这是由于微塑料中有毒添加剂或吸附的污染物(包括内分泌干扰化学物质)的渗出。最小的颗粒被身体吸收后,在转移过程中可能引发毒性,微塑料的表面积被认为是毒理学相关的剂量指标。影响因生物种类、摄入微塑料的类型和数量而异,但在实验室实验中,已证明与生态直接相关的指标,如生长减缓、存活率降低和繁殖能力下降等都会受到影响。在自然暴露条件下,微塑料颗粒和化学物质是否会产生影响在很大程度上取决于具体情况,但已证明在环境相关浓度下会产生影响。

了解微塑料对环境的影响已成为一个紧迫的问题,越来越需要在风险评估中对这些影响进行量化。科学界在为微塑料制定测试和评估策略时面临挑战,因为微塑料复杂且多样,其化学成分、老化程度和环境风化情况各不相同。最初在相对较高浓度下测试单分散塑料的实验室研究,为我们提供了宝贵的见解和对微塑料作用机制的理解。风险评估指出了实验室实验与现实世界条件之间的差异,例如某些聚合物和物种的代表性过高,并强调了在环境现实浓度下进行实验的重要性。研究人员越来越强调需要对颗粒进行详细表征、设置相关对照,并在颗粒大小和化学成分方面考虑环境相关性。对颗粒表征的需求促使了塑料颗粒定义的发展[图1],并使人们认识到微塑料环境转化的重要性。尽管取得了这些进展,但在数据可比性以及我们对微塑料影响背后机制的理解方面仍存在挑战,例如在研究的塑料类型和物种方面存在明显的不平衡,蚯蚓是陆地测试中最常用的生物,而62%的毒性评估使用了聚苯乙烯或聚乙烯颗粒。

2020年,一种新的定量工具被引入,用于评估研究的有效性,结果显示在监管风险评估的相关性方面存在显著差距(66)。此外,还发布了指南以提高微塑料研究的可比性和可重复性(79、80)。这些进展标志着在应对微塑料污染复杂性方面迈出了重要一步,强调需要全面且现实的测试方法,以更好地理解和减轻微塑料对环境的影响。目前,针对淡水、海水、沉积物和土壤的完全统一且经过质量保证/质量控制(QA/QC)筛选的生态风险评估框架已经发布,其中一些已在监管环境中得到应用(60、81、82)。结合QA/QC评估工具以尽量减少研究中可能存在的固有偏差,这些框架十分可靠,能够对风险指标进行量化。应用这些框架的研究证实,在微塑料“热点”地区已检测到生态风险。随着颗粒数量的增加,这些风险将变得更加普遍,模型预测(62)表明,如果自然环境的污染继续以目前的速度发展,在未来100年内可能会出现大规模的生态风险。

仍存在一些关键的知识空白,例如,目前尚不清楚环境中纳米塑料的浓度,也不清楚应如何测量和测试它们,因此也无法确定它们对单个生物体和生物群落的行为和影响。对自然界中微塑料和纳米塑料的形成速率了解不足,但这对于与未来塑料生产、废物管理和环境积累估计相关的情景分析至关重要。最后,我们强调,如果在微塑料风险评估方面仍存在知识和数据空白,政策行动不必等待,而应基于现有的证据,遵循预防原则(83、84)。

了解微塑料对人类健康的风险

微塑料无处不在,已在我们饮用的水、呼吸的空气以及食用的食物(包括海鲜、食盐、蜂蜜、糖以及啤酒和茶等饮料)中被检测到(85 - 89)。在某些情况下,我们的食物在自然环境中受到污染;然而,加工、包装和处理过程也会进一步导致微塑料污染(90、91)。报道的微塑料浓度差异很大,这直接影响了全球个体的暴露水平(86)。量化方法也各不相同,这给暴露评估带来了不确定性。此外,关于陆地动物产品、谷物、水果、蔬菜、部分饮料、香料、调味品、婴儿食品以及食用油和脂肪中的微塑料数据有限。如今可以确定,或许也并不意外的是,与许多其他生物和其他类型的污染物一样,人类会接触到微塑料,但在某些情况下,微塑料的摄入量被严重高估,比如每周摄入相当于一张信用卡重量的微塑料(92)。

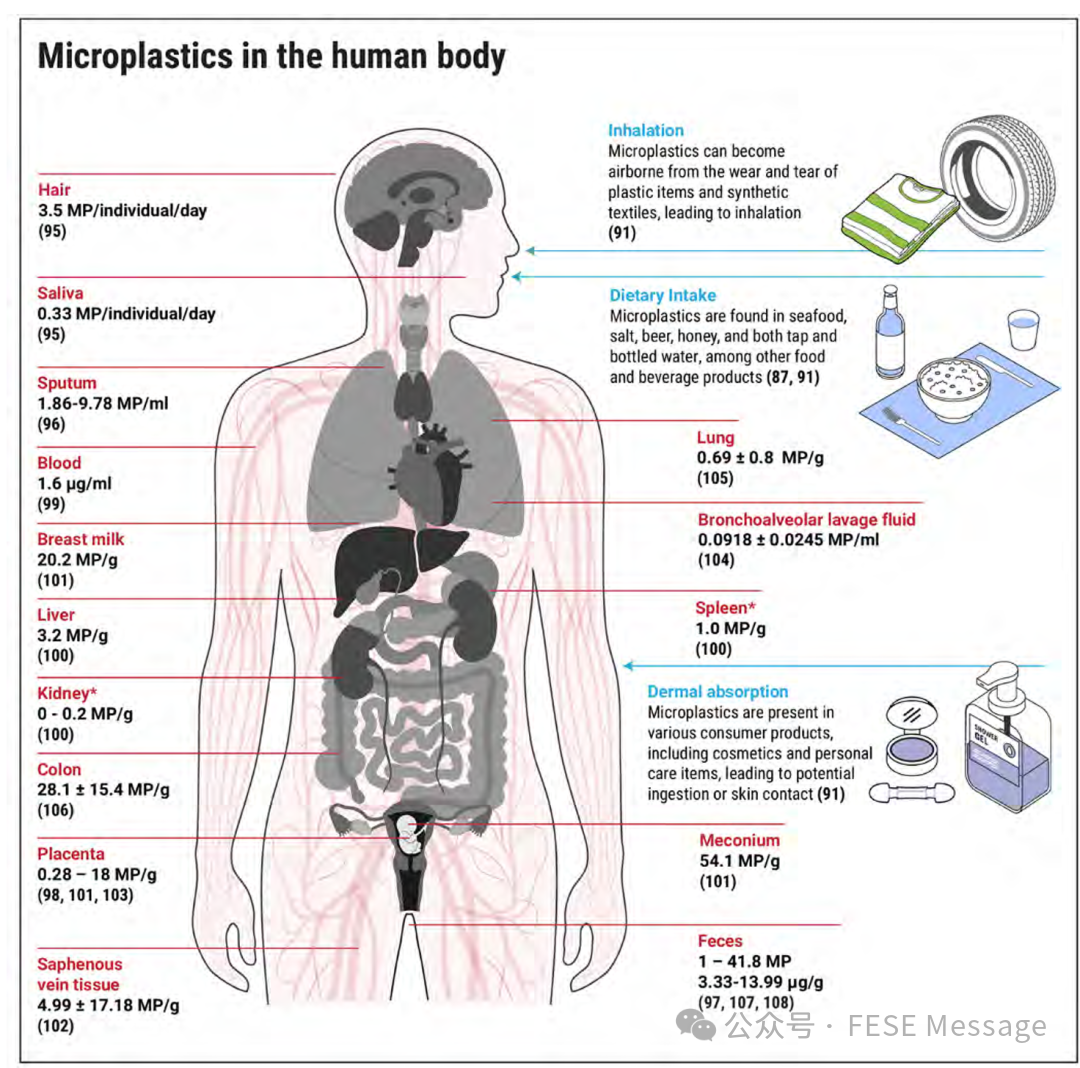

在过去几年中,微塑料在人体的各种组织、器官和体液中均有报道(93 - 96)。它们已在人体血液、胎盘、肝脏和肾脏中被检测到(图4),这表明微塑料能够在体内运输。微塑料也会通过粪便、尿液和呼气排出体外。排出效率因颗粒的特性以及个体的身体状况和行为而异;例如,吸烟者肺部的微塑料浓度高于非吸烟者(109)。动物研究,尤其是对啮齿动物的研究,为微塑料在体内的运输、积累和排出过程提供了初步见解。定量体外到体内外推(QIVIVE)和药代动力学(PBK)模型有助于我们了解微塑料的吸收、分布、代谢和排泄过程;这些对于将实验室研究结果转化为对微塑料对人类健康风险的预测至关重要(110、111)。这些方法也可能受到最近关于微塑料与包括心血管健康问题在内的各种疾病之间潜在关联报告的影响(112)。

▲图4 报告微塑料存在的人体部位。显示暴露途径(青绿色标签)和报告的数量(红色标签)。数量按照每项研究的报告,未进一步进行质量保证/质量控制筛选。应谨慎进行跨研究比较,因为各研究之间的报告方法和单位存在差异。由于一些方法未对个体颗粒进行特征化,因此按质量报告的数量可能涉及微塑料和/或纳米粒子。*报告的数量约为检测限。

微塑料的毒理学评估包括量化暴露量和评估潜在的健康影响。微塑料的毒理学相关剂量指标(TRMs)旨在量化不同生态系统和生物体(包括人类)的暴露量并评估健康影响(111、113)。这些指标考虑了微塑料的暴露浓度、大小、形状、聚合物类型以及与塑料相关的化学物质组成(91)。重要的TRMs包括颗粒体积、表面积或比表面积(114、115),这些都会影响微塑料与生物系统的相互作用,而颗粒的大小和形状已被证明会影响其在人体中的生物利用度和生物可及性。

流行病学效应评估需要对炎症、氧化应激、免疫反应和基因毒性等生物学终点进行评估,这些终点受微塑料的物理化学特性影响,并且通常具有剂量依赖性。纳米或微塑料对细胞或组织的影响已在体外实验中得到证实(85、93、116)。然而,这些实验室实验通常使用相对较高浓度的颗粒,可能与人类目前接触到的颗粒数量和类型不太相符(117)。因此,很难将实验结果转化为体内效应,特别是在长期慢性暴露的情况下,而这可能与人类的暴露情景最为相关(91、118)。另一个挑战在于“生物冠层”的复杂性和可变性,“生物冠层”是指微塑料与生物流体接触时,吸附在其表面的一层分子,如蛋白质、脂质或多糖(119)。这一层可能包含毒素或抗原,并且可能会显著改变微塑料颗粒的物理和化学性质,包括其有效大小、电荷、疏水性,进而影响其生物相互作用。

目前,我们对人类暴露进行风险评估的能力有限,因为暴露和效应评估尚不完整。虽然已有用于进行一致风险评估的工具、框架和策略(86、111),并且相关工作正在进行以获取必要的暴露数据和效应信息。因此,我们预计在未来五到十年内,对各类微塑料对人类健康的影响程度会有更清晰的认识。与此同时,有明确证据表明公众对微塑料可能产生的影响越来越担忧(见“人类决策和行动:微塑料污染的成因与解决之道”部分),并且微塑料对人类健康和社会公平也有更广泛的影响。鉴于微塑料的持久性以及一旦在环境中扩散就几乎无法清除的特性,应越来越重视采取预防措施。

方法学进展

在对微塑料的类型、浓度和影响的认识不断加深的同时,微塑料检测方法也取得了进展。一些最早从沉积物中分离微塑料的方法是基于密度分离(8、121),使用氯化钠或氯化锌溶液。酸和碱消解已被用于从富含有机物的基质(如生物组织和污水污泥)中分离微塑料(122),此外,最近还开发了较为温和的酶解法(123、124)以及使用芬顿试剂的方法(125)。与此同时,人们意识到在样品采集和处理过程中可能存在污染或偏差,因此采取了质量控制和保证措施(126、127),这对于可靠的风险评估至关重要(见“生态影响与风险”和“了解微塑料对人类健康的风险”部分)。例如,早期海水采样使用的是孔径为333μm的网,但最近使用更小孔径的滤网和过滤方法发现的微塑料数量比最初估计的要多得多(128),还检测到了纳米塑料的存在(129)。分析更小粒径的颗粒还能更准确地根据来源进行量化;例如,最近的研究表明,一件5kg的聚酯衣物在洗涤过程中可释放多达600万根微纤维(≥5μm)(130),大约是最初使用25μm滤网估计值的10倍。

聚合物鉴定长期以来一直使用傅里叶变换红外光谱(FTIR),最近拉曼光谱也得到了应用;并且开源光谱库和软件的出现便于数据处理(133、134)。然而,FTIR并非没有局限性,对于降解的塑料,其光谱分辨率会降低,并且难以分辨小粒径(<20μm)和黑色的颗粒。最近,热解 - 气相色谱 - 质谱联用技术(py-GC-MS)显著提高了我们检测轮胎磨损颗粒的能力,由于其粒径小且颜色深,之前无法通过光谱法识别这些颗粒。py-GC-MS通过质量进行量化,能够检测到光谱法无法检测的小颗粒,例如人体(图4)包括血液(99)中的颗粒以及纳米塑料(137)。然而,它无法提供颗粒数量、粒径或形状等信息,而这些因素都会影响毒理学效应。与一系列聚合物(包括生物基/可生物降解塑料)相关的化学标记物已被开发出来用于py-GC-MS,与任何“标记物”一样,其结果只是指示存在的量,与直接计数不同,会受到相关标记物其他来源的影响。除了改进从环境样品中的检测方法外,实验室实验中使用带有荧光标记(123)、金属掺杂标记(139)和放射性标记(140、141)的颗粒,有助于我们了解在环境相关剂量下微塑料在植物和动物体内的吸收和滞留情况。

近年来,这些多样化的方法极大地推动了该领域的发展,越来越多的人呼吁标准化检测方法和报告单位以促进相互比较[例如(70、142)]。虽然这显然很重要,但每种方法都有其局限性,应根据科学问题选择合适的方法。像py-GC-MS这样的新方法能够更详细地了解塑料颗粒及其相关化学物质的归宿、行为和影响机制,但成本高昂且耗时。相比之下,环境监测需要一致、快速的高通量方法。目前,尚无通用的微塑料采样和表征方法,在选择方法时必须谨慎,使其与所关注的问题相匹配,并了解和说明任何局限性。迫切需要统一监测方法,并且应根据我们对特定类型和来源的微塑料危害的理解(见“生态影响与风险”和“了解微塑料对人类健康的风险”部分)以及评估所采取干预措施的有效性来指导方法的选择。

人类决策和行动:微塑料污染的成因与解决之道

关于微塑料来源、生态和人类健康影响的科学文献概述了当前有关微塑料污染的证据,但通常并未分析这些证据的传播和接受情况,也未探讨塑料使用的更广泛社会驱动因素。微塑料污染是人类决策和行动的结果(144),理解这些社会动态是设计有效解决方案的关键。科学证据会经过社会解读,政策和行业决策者会对公众认知及其对投票、声誉和形象的影响十分敏感。人文、社会和行为科学在这方面可以做出重要贡献(144)。

为什么塑料材料和产品最初会如此成功呢?塑料由化学家在19世纪至20世纪研发出来,20世纪30年代的作家(145)曾推测这些新材料甚至可能减少全球冲突(145)。20世纪50年代,大规模生产使众多轻质耐用的消费品进入市场,塑料随后在商业上取得了巨大成功。随后的文化评论大多是积极的,比如1967年的电影《毕业生》就体现了这一点。如今,塑料在日常生活中无处不在,从家庭用品、衣物到医疗保健和科技领域都有应用。当前塑料生产、使用和处理方式对环境和社会造成了巨大的外部间接成本(见“微塑料的来源、迁移、分布和环境浓度”至“方法学进展”部分),然而,塑料的成功源于生产者和消费者的需求和利益的契合,因为其制造和使用既方便又经济。

与此同时,社会关注度也在不断提高。尽管公众的风险认知会对“客观”的风险信息做出反应(见“生态影响与风险”和“了解微塑料对人类健康的风险”部分),但它也融合了更多主观的心理和社会因素,如公平性、价值观、情感和社会规范。最近,澳大利亚和美国公众对海洋塑料污染的关注度高于对气候变化的关注度;欧洲人和澳大利亚人认为塑料污染是对人类健康最大的海洋相关威胁,其次是化学/石油污染(151);最近,28个欧洲国家88%的公民表示担心微塑料对环境的影响(倾向于同意或完全同意)(152)。尽管公众对微塑料影响人类健康的担忧程度不如对环境的担忧,但这种情况正在迅速改变。自2023年以来,德国消费者将食品中的微塑料列为他们最关注的健康问题。人类健康和食品风险在社会中尤其敏感[例如(156)],一些研究的参与者现在对微塑料与癌症等特定人类健康状况的关联表示担忧(154、157)。这些担忧可能会引发公众对采取行动的需求,最近的研究表明公众强烈支持针对塑料污染的政策措施[例如在一项瑞典样本研究中(158)]。总体而言,民意调查数据表明公众对微塑料问题的关注以及对采取行动的渴望。

哪些行动应被优先考虑?与所有“棘手”问题一样,单一行动不足以解决问题,需要不同行为者群体共同努力并达成共识。迄今为止,许多行动都集中在下游的末端治理解决方案上,但人们越来越认识到,需要采取上游和全系统的生命周期方法,包括减少生产和发展循环经济,将从材料提取到修复的外部成本考虑在内。上游措施需要社会行为发生重大改变,并依赖于行业、劳动力和消费者对新材料、产品和系统的社会接受度和经济可行性。个人和社区现在正通过法律行动,利用私法和公法来推动变革。最后,研究已开始系统评估行为干预措施的有效性(144、147、165 - 168)。

当公众和媒体对微塑料问题表示担忧,但科学证据仍存在一些空白和不确定性时[(38、91);见“生态影响与风险”和“了解微塑料对人类健康的风险”部分],我们应如何进行决策并就行动达成共识呢?预防原则(83、84)旨在在存在危害早期预警的情况下预防危害发生,特别是鉴于有证据表明在技术、材料或物质创新时,长期风险可能无法预见。该原则的一部分还包括让公众“参与有关严重危害及其预防的决策,并参与风险分析过程的各个阶段”。为了使这种参与有效且公平,我们需要了解在个体、社区和社会层面驱动风险认知和对措施支持的因素。我们认为,严谨的研究不仅对于确定微塑料的危害和风险证据至关重要,对于获取有关相关社会政治动态的可靠证据也同样重要,包括风险沟通以及从社会和环境成果方面对干预措施进行评估。不用说,这里应像在自然科学中一样应用方法学研究标准,包括数据综合、采样和分析协议、相关性和因果分析以及最佳实践调查设计,以尽量减少偏差[见(144)]。

应对微塑料的监管选项

一系列政策举措推动了监管需求。例如,欧盟《海洋战略框架指令》(12)将微塑料作为衡量海洋环境良好状态的一个指标。此外,加利福尼亚州《安全饮用水法案》(SB - 1422)要求对饮用水中的微塑料进行检测和披露(172);最近在全球层面,《联合国塑料污染条约》草案(53)将微塑料以及塑料材料和产品、塑料相关化学品视为塑料污染的关键方面(序言)。然而,挑战在于如何详细应对微塑料的多种来源和传播途径(见“微塑料的来源、迁移、分布和环境浓度”部分)。

对制造尺寸≤5mm且有意添加到产品中的原生微塑料(图1)进行监管和监测相对容易,例如,至少14个国家以及拥有30个成员国的欧洲经济区(EEA)已禁止在化妆品中添加微珠;2023年,欧盟化学品法规REACH将这一禁令扩大到所有含有有意添加微塑料的产品。《联合国塑料污染条约》草案旨在将原生微塑料视为“有问题且可避免的”(第二部分第3条),可能会对在产品中“有意添加”微塑料的生产、制造使用、销售、分销、进口或出口实施全球禁令。原生微塑料污染的另一个主要上游来源是用于制造塑料制品的生产前颗粒、粉末和薄片在运输过程中的泄漏。在这方面,国际海事组织(IMO)根据《国际海运危险货物规则》制定的运输法规以及保险公司要求的披露制度可能会起到作用,但这些规定应涵盖所有尺寸的生产前材料,而不仅仅是<5mm的材料。此外,一些特殊产品,如塑料五彩纸屑或亮片,可能需要特定的政策措施,因为它们是直接使用的,而不是有意添加到其他最终产品中。

次生微塑料的监管更为复杂。除了美国和欧盟禁止氧化降解塑料(因其会分解成微塑料)的立法(176)外,大多数法规(图1)都侧重于产生后的缓解措施。例如,法国在2020年立法要求安装洗衣机滤网以捕获微纤维,污水处理厂也设有捕获微塑料的设施。然而,如果滤网未正确清洁,或者含有捕获微塑料的污水污泥随后被用作土壤肥料,这些干预措施不太可能带来净环境效益(51)。

越来越多的证据表明,上游方法最为有效。通过市场手段,如强制设计和性能标准以及基于释放率的生态调节税收,可以激励产品重新设计。例如,更好的纱线和纺织品设计可大幅(80%)减少洗涤和穿着过程中微纤维的释放(130、131)。直接在环境中使用且难以从环境中清除的产品也尤其令人担忧。例如,地膜可保护农作物,但紫外线等因素会加速其分解成微塑料。此外,如拖缆等渔具在使用过程中会产生微塑料并直接排放到环境中。这类农业塑料是联合国粮农组织(FAO)正在制定的2024年拟采用的自愿行为准则的关注重点。还必须考虑到条约文本中的一处模糊表述,即“无意释放”;这可能会造成一个潜在漏洞,因为轮胎和拖缆等产品的功能决定了它们必然会磨损,使得微塑料的释放是“有意的”而非“无意的”。最近,废物管理过程(如回收厂)中产生的微塑料也受到关注。根据《联合国塑料污染条约》草案,产品使用过程中或废物管理流程中因降解产生的次生微塑料(图1),可在塑料生命周期的排放和释放相关措施中予以处理(第二部分,“展望和证据需求”部分)。一些国家建议可将减少次生微塑料排放纳入产品设计、成分和性能相关措施(第二部分第5条),旨在总体上解决产品的安全性、耐用性、可重复使用性、可填充性、可修复性和可翻新性问题。确保产品安全需要对塑料中使用的相关化学品和聚合物进行严格监管,正如条约草案第二部分第2条所提议的;评估应从考虑有问题的产品、相关化学品和微塑料的必要性开始(178)。

环境中宏观塑料分解产生的次生微塑料(图1),最好首先通过尽量减少宏观塑料向环境的释放来解决。这包括减少生产、改进产品设计、推广非塑料替代品以及改善废物管理。在某些特定地点,清理环境中的宏观塑料作为一项长期战略,可能有助于减少其分解成微塑料。然而,也有证据表明机械清理设备可能会伤害海洋生物,这强调了在采取任何潜在干预措施之前,在各种社会背景下进行独立评估的重要性。

基于现有立法以及微塑料进入环境的多种来源和途径,需要采取一系列措施(图1),应采用部门方法,并考虑到不同地区在产品必要性和废物管理基础设施方面的差异。《全球塑料条约》取得成功的关键要求包括设定减少生产和消费的基线和目标,以及与塑料产品及其所含化学品生命周期相关的安全性、可持续性和必要性标准(182);同时还需要采取措施确保公平过渡,例如保障非正规部门拾荒者的生计。我们认为,相关的证据需求需要一个专门的《全球塑料条约》科学政策接口,且该接口不应受到利益冲突的影响。

图5. 微塑料研究时代。该时间轴展示了关键背景,以及2004年《迷失在海洋:塑料都去哪儿了?》这篇论文直接或间接引发的关键实证研究(浅棕色)、综述(橙色)、政策导向的专家报告(浅蓝色)和立法(深蓝色)实例。

微塑料研究展望

经过二十多年对微塑料的专门研究,有大量证据表明微塑料在环境中广泛且大量地积累(图2)。微塑料在生物组织各个层面的毒理学效应已得到证实(图3);有证据表明其对人类健康存在潜在影响(图4),同时社会关注度不断提高,政策也开始做出初步回应(图5)。

如果在微塑料风险评估方面仍然存在知识和数据空白,未来环境中的微塑料浓度和生物可利用性将会增加。政策行动不必等待,可以依据预防原则采取措施,因此现在就可以而且应该采取措施来减少微塑料排放。禁止不必要和可避免的塑料制品及应用,优化产品设计,同时改变供应链上的相关行为,这些措施大有可为;但是,如果在未进行适当评估、未考虑相关社会技术和地理背景的情况下就实施干预措施,很可能会产生意想不到的后果。在我们看来,科学在为解决微塑料问题指明方向方面,与在发现这些问题时同样重要。《联合国塑料污染条约》为国际行动带来了切实的机遇。本综述所总结的证据强调,尽管针对宏观塑料的措施至关重要,但仅靠这些措施不足以解决上述众多来源的微塑料污染问题(见“微塑料的来源、迁移、分布和环境浓度”部分),因此针对微塑料污染制定专门条款必不可少。

Thompson, R. C., Courtene-Jones, W., Boucher, J., Pahl, S., Raubenheimer, K., & Koelmans, A. A. (2024). Twenty years of microplastics pollution research—what have we learned? *Science*, 10.1126/science.adl2746.

来源: Engineering前沿

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Engineering前沿

Engineering前沿