作者:孙亦真

摄影:赵仲弈

孜孜以求遗态材料之谜,

他从自然生物的宝库中汲取灵感,

创造出了源源不断的“未来材料”——

“自然是高效的,自然是完美的,自然是简洁的……向自然学习,也许是做科研的最好途径。”

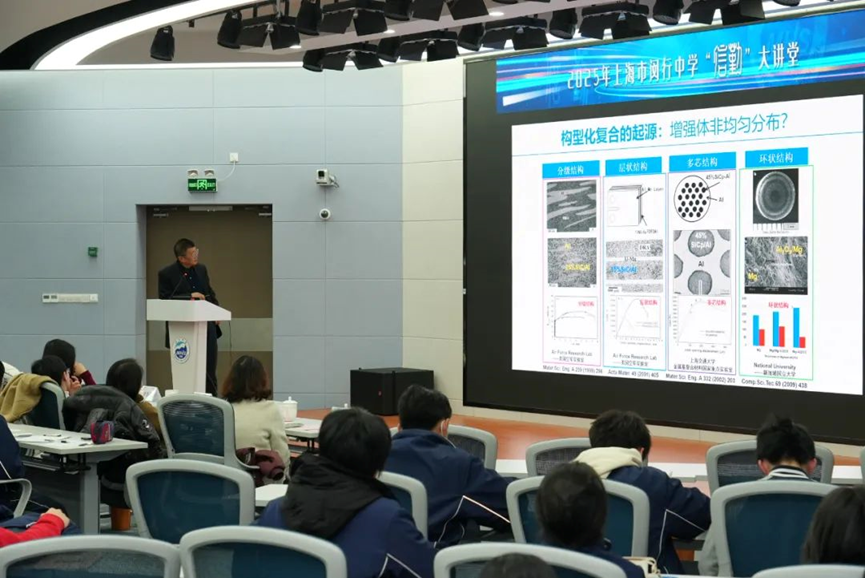

鸡蛋膜、蚕丝纤维、贝壳、蝴蝶翅膀……从单纯的植物材料到整个自然界,都成了他研制新材料的灵感来源。2月23日下午,“大师课堂——院士专家进校园”活动走进上海市闵行中学,中国科学院院士、上海交通大学讲席教授、金属基复合材料国家重点实验室主任张荻以“启迪自然的构型化复合材料”为题,娓娓道来他基于生物精细结构的材料遗态学探索之路。

敢想敢为,师法自然,这位三十年磨砺铸一剑的“科研工匠”如何将大自然的生存智慧化为人类创造材料的宝库?

“金属基复合材料就是通过在金属中引入高性能增强体,使金属更强、更轻、更韧。”张荻院士介绍道,近年来,金属基复合材料迅猛发展,在航天、汽车、生物工程等领域不断取代传统材料。举例来说,在我国的航天领域,在原有的铝合金材料中加入碳化硅、碳纳米管增强体所设计和创制的用轻质高强的铝基复合材料替代传统的高强铝合金,由于材料比刚度、比强度的提升,可大大减少整个的自身结构重量,从而大幅度火箭的有效运载能力。

对于航天器来说,重量减轻意味着什么?20世纪60年代,钱学森就曾在《星际航行概论》中提出“航天器每一个零件减少1克重量都是贡献,协调重量是总设计师的重要任务”。可见航天器不是“斤斤计较”,而是“克克计较”。张荻院士表示,轻质高强金属基复合材料是空天、国防等领域不可或缺的关键结构材料,也正因如此,以美国为首的西方国家一直以来对我国实施相关材料、技术与装备的全面封锁与禁运。

“师法自然”,自古以来,向大自然学习是人类获取知识、汲取营养的最直接、最根本的方法和手段。材料学中出现的新概念——材料遗态学,正是源于自然界生物的启迪。

“虽然我们的材料看似无所不能,但实则有一个‘致命缺点’—塑性很差。”张荻院士指出,随着材料刚度与强度的大幅度提升,材料的塑性急剧下降,且相比于常规材料,复合材料的塑性下降地更快。难道材料的刚度强度与塑性就是“鱼和熊掌不可兼得”?

张荻院士团队从大自然中看到了“曙光”——贝壳实际是95%的碳酸钙和5%的蛋白质组成,原本强度和塑性很低的成分通过形成一种“微纳砖砌结构”,就像中国的万里长城,盖房子的砖块一样堆叠起来,实现了强度和塑性的大幅提升。“人造瓷器本身的强度和韧性比碳酸钙强多了,却从没有人担心贝壳掉在地上会碎掉。这让我们想到,向自然学习或许能为我们打开新的思路。”

大自然是人类赖以生存的基础和智慧的源泉。能够负重的甲虫外壳、强韧的贝壳、利于体内物质流通的藻类、对光线和温度敏感的蝶翅……在张荻院士看来,自然界的生物身上虽没有“铁甲钢衣”,其骨肉身躯却演化出了令人惊叹的优异性能。这些特性的关键并非材质,而是经亿万年进化出的精细构型。“这种结构和功能的集成化和一体化无疑为先进材料的设计和制备提供了借鉴意义。”张荻院士表示。

走进闵行中学的校园,浓郁的书香气息散落在每个角落。望着一双双求知若渴的眼睛,张荻院士不由得回想起自己文革动荡中的求学时代,眼神中闪过对当时未能接受良好教育的遗憾。如今,他欣慰地看到拥有无限潜力的青少年正沐浴着新时代的春风茁壮成长,并鼓励在座的莘莘学子能够充分利用当下优越的学习条件,勤于思考、善于分析,追求自己的人生目标。

“大师课堂”——院士专家进校园活动由上海市科协、上海市教委联合主办,邀请院士专家以专题讲座的形式与学生面对面互动,实现校外科学教育与学校的“双向奔赴”,更好地“孵化”青少年的科学精神、创新素质,在助推“双减”的同时,做好科学教育的加法,宣传弘扬科学家精神,激励青少年树立起投身建设世界科技强国的远大志向。

来源: 上海市科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助