特高压如何纵横神州?

有一条电力“高速路”,跨四川、重庆、湖北、安徽、江苏5个省(直辖市),全长2080千米。通过这条路,白鹤滩的清洁水电“快递”至江苏只需0.007秒!

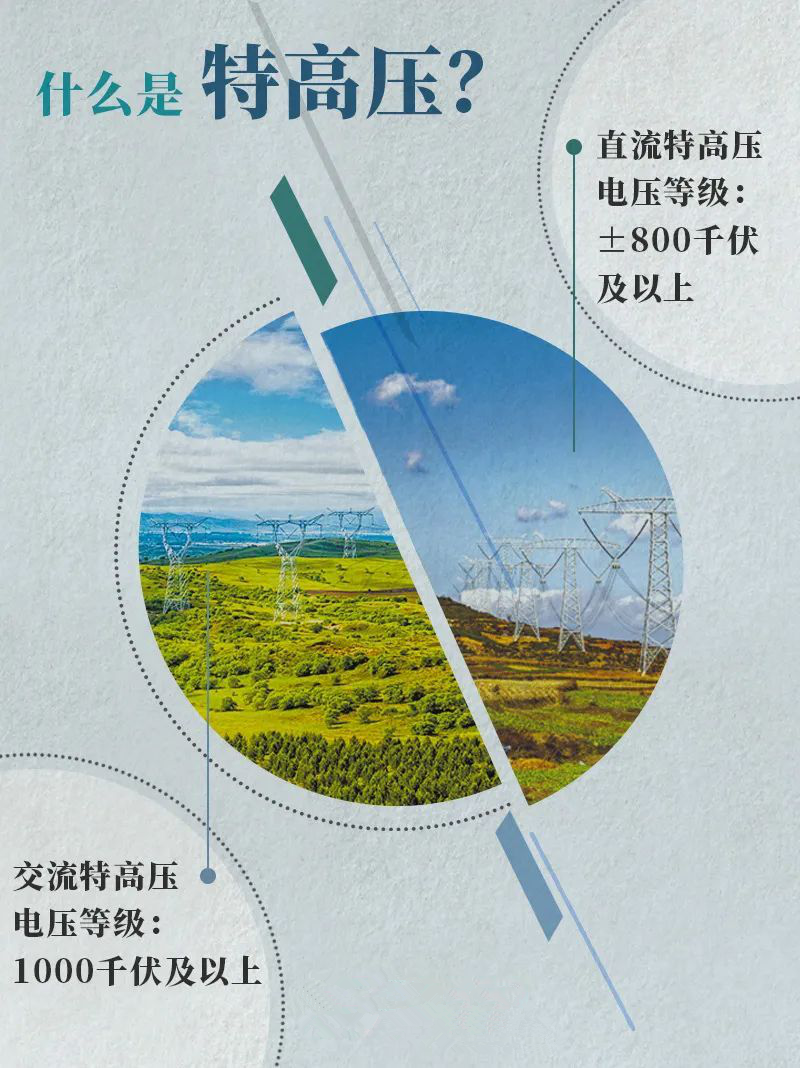

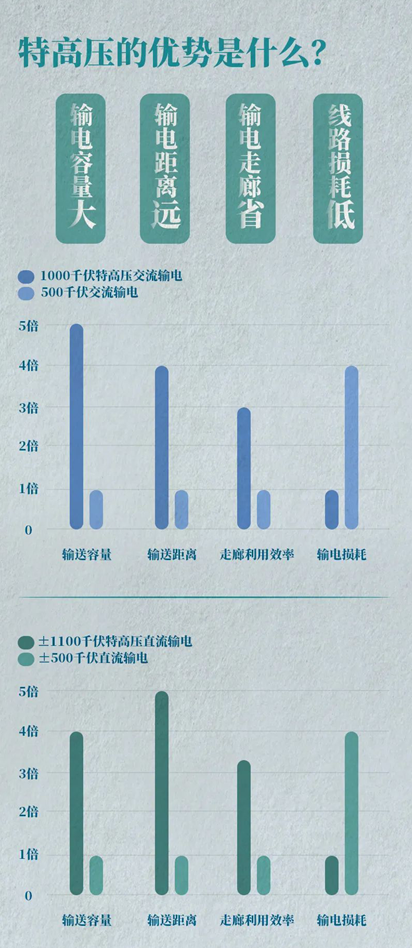

我们把这种应用了1000千伏交流和±800千伏及以上直流输电技术,远距离、跨区域、运力足、效率高、损耗低的电力专用“高速路”称为特高压输电线路。

如今,放眼全国,在你不经意中,每年有数万亿千瓦时的电能跨越湖海,翻越千山,通过长度超过4.8万千米的特高压输电线路,被送往经济发展的第一线。

▲蓝天下、白云间、青山环抱之中的特高压通道。摄影:丁永清

纵横交错的特高压线路,织成了一张前所未有的超级网络,成就了中国能源版图里一场跨世纪的能源资源调配重组。

我们为什么要搞“大国重器”特高压?特高压纵横神州,我们又是如何做到的?

从西到东

中国,幅员辽阔,南北跨50多个纬度,东西越60多个经度,是世界上气候、地域、环境最复杂的国家之一,也是全球自然资源最丰富的国家之一。

▲壮美太行山。 摄影:刘强

然而,我国能源资源与需求呈逆向分布。80%以上的能源资源分布在西部和北部地区,70%以上的能源消费集中在东中部地区,能源富集地区距离负荷中心1000千米~4000千米。

▲空中俯瞰甘肃河西新能源基地。图片来源:国网甘肃电力

如何跨越时空障碍,将深藏在中国西部、北部的能源资源高效地送到东中部负荷中心呢?建设能源大规模跨省跨区输送通道势在必行。

于是,从以500千伏线路为联络线的跨省电网,到西藏与西北电网实现异步联网,我国形成了除台湾地区外的全国电力联网格局。

▲青藏电力联网工程。摄影:王建君

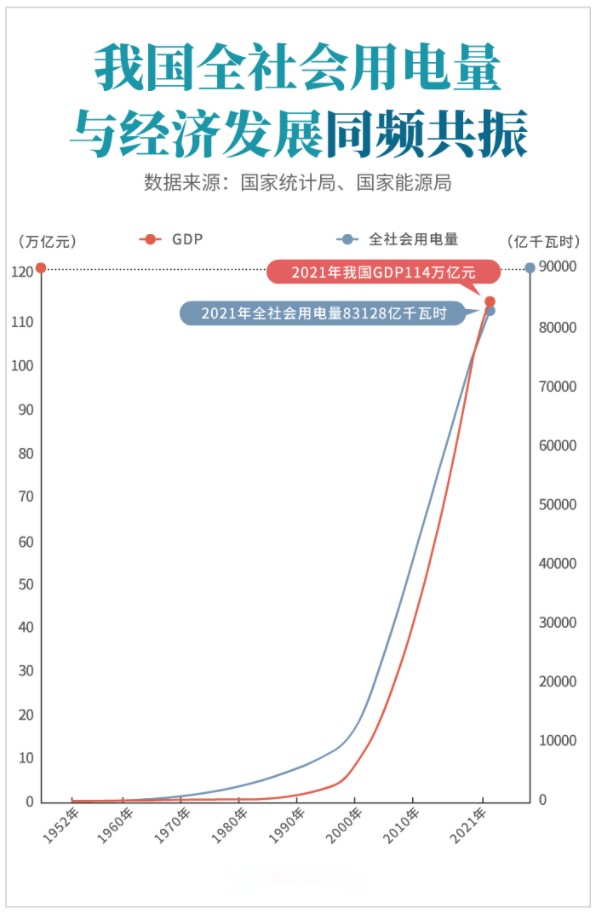

“宁让电等发展,不让发展等电。”随着经济的腾飞,用电量的快速增长,中国成为了世界上最大的能源生产国和消费国。我国需要的输电线路越来越多,输电容量也越来越大。

然而,输电通道也是宝贵的资源,电网建设也需要精打细算。为了很好地满足经济社会发展的需求,从根本上解决能源资源高效配置问题,特高压输电被提上日程。

就这样,一条条特高压“电力快车道”打通了中国能源输送的“经脉”,也迎来了“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的高光时刻。

▲特高压输电通道。摄影:韦振

从无到有

中国作为制造业大国,能源的饭碗必须端在自己手里。从高压到超高压,从超高压到特高压,踏着经济发展的鼓点,中国远距离输电技术突飞猛进。

目前,中国电网的最高电压等级已达到交流1000千伏和直流±1100千伏,单条线路的输电距离突破了3300千米。中国成为世界上电压等级最高的国家。

不积跬步,无以至千里,攀登世界电力技术的“珠穆朗玛峰”,不是一朝一夕完成的,有太多需要从零突破的难题。其实,很多发达国家从几十年前就开始研究特高压,但是最后都以中途“退赛”收场,只有中国坚持了下来。

▲当年,葛上直流工程南桥换流站里的设备都是“洋货”。(历史资料图)

我国从上世纪80年代中期就开始开展特高压技术的部分前期研究与试验;2004年,正式启动了特高压输电工程关键技术研究和可行性研究。

中国的电网工程师们明白,唯有自主创新才是出路。经过无数电力工作者夜以继日的攻坚克难,中国破解了特高压交流输电过电压控制、外绝缘子配置、电磁环境控制、特高压交直流混合大电网安全控制等世界级难题,最终实现了“从0到1”的突破。

▲电网员工在1000千伏榆横—潍坊特高压输电线路上开展跨越黄河高空作业。摄影:徐可

大电网安全控制问题如何解决?中国电科院建成了世界最先进的电力系统仿真平台,对超大型特高压交直流混合电力系统进行了全景仿真计算,模拟了10万多个故障条件和运行方式,充分验证特高压电网的安全可靠性。

▲国家电网仿真中心。图片来源:中国电科院

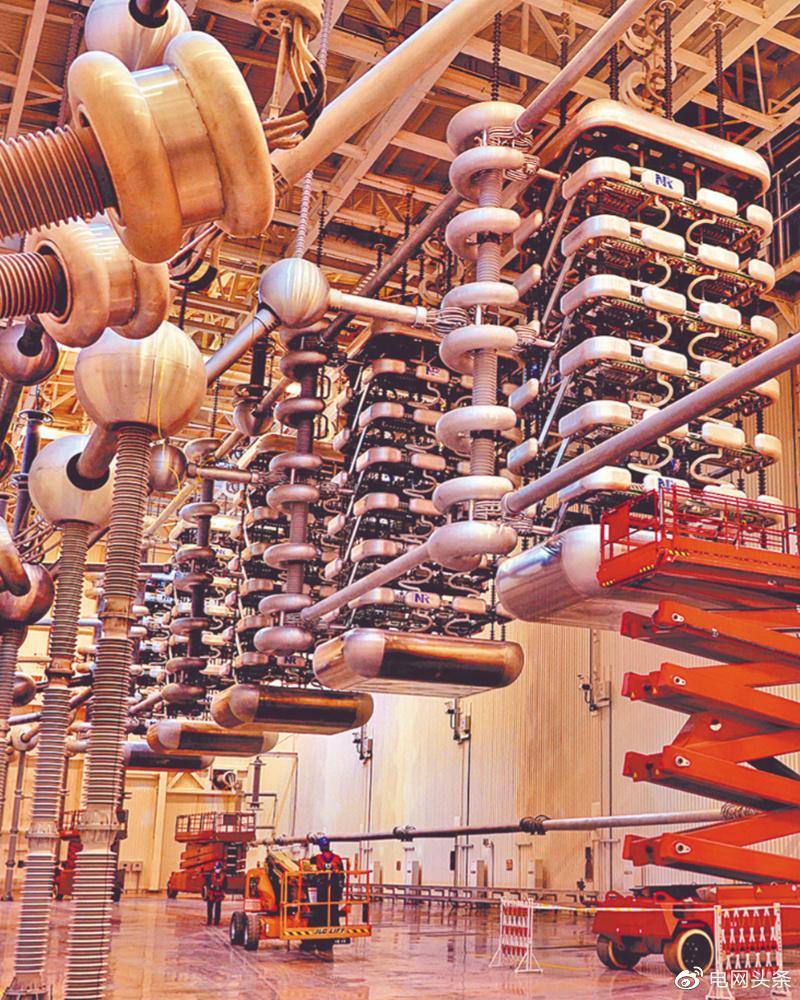

特高压变压器和特高压换流阀作为特高压输电工程的核心装备,是如心脏一样的存在,由于研发难度极高,被誉为“特高压技术皇冠上的明珠”。为了攻克核心技术,国家电网公司集合了300多家单位上千名科研技术专家,潜心研发多年。

你可能想不到,将交流电转换成直流电的关键设备——特高压换流阀,它的生产车间比医院脑外科手术的环境还要洁净100倍。

▲±1100千伏昌吉换流站极Ⅰ低端阀厅设备。摄影:郭健

如今,中国成为了世界上首个,也是唯一一个掌握特高压核心技术和全套装备制造能力并将其投入商业化运营的国家,成功实现了“中国创造”和“中国引领”的逆袭。

中国不仅建设了以特高压为骨干网架的大电网,打造了能源输送通道全国联网的世界级样板,而且成为了特高压输电领域的国际标准制定者之一。现在,我们可以自豪地说,在输变电技术领域,中国达到了国际先进水平。

▲跨越高山、云海的特高压输电线路。图片来源:国家电网

从一到一

电网是经济发展的动脉。新中国成立以来,中国用几十年走完了发达国家几百年走过的发展历程,经济总量跃升世界第二位,这“中国速度”背后少不了新基建主力军之一的特高压的加持。

2009年,世界第一个商业化运营的、由我国自主研发并设计建设的特高压交流工程——1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程投运,实现了华北电网和华中电网的水火调剂、优势互补。中国进入特高压时代。

▲1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程。摄影:徐可

2010年,世界首个特高压直流工程——±800千伏云南—广东特高压直流输电示范工程全面投运。来自云南的水电经过1400多千米的线路,被输送到广州,点亮了万家灯火。中国电网一举进入交直流特高压混合电网时代。

▲±800千伏云南—广东特高压直流输电示范工程。图片来源:南方电网

十多年来,中国特高压线路长度、输送电量飞速增长,从一条特高压线路到一张特高压超级网络,条条银线走高原、过荒漠、穿大江,为经济发展和人民生活注入源源不断的动力。在一次次刷新“中国第一”“世界之最”的创新中,中国特高压建设实现了跨越式发展。

2019年,世界电压等级最高、输电容量最大、输电距离最远的特高压工程——±1100千伏准东—皖南特高压直流输电工程投运。工程全长3324千米,沿途接连跨越秦岭和长江天堑,让新疆的风点亮了华东的灯,成为连接西部边疆与华东地区的“电力丝绸之路”。

▲±1100千伏准东—皖南特高压直流输电工程。图片来源:国家电网

同年,1000千伏苏通GIL综合管廊工程建成投运。这条素有“万里长江第一廊”之称的跨江管廊隧道工程不仅创造了多项“中国第一”,还有很多“世界之最”,是目前世界电压等级最高、输送容量最大、技术水平最高的超长距离GIL创新工程。

▲1000千伏苏通GIL综合管廊工程。摄影:史俊

2020年,世界上首个以输送清洁能源为主的特高压输电大通道——±800千伏青海—河南特高压直流输电工程投运。通过1500多千米的线路,青海大量的绿色能源被送入河南。

▲±800千伏青海—河南特高压直流工程。摄影:邹建华

同年,世界首个特高压柔性直流示范工程——±800千伏乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程投产。特高压线路从云南出发,跨过高山河湖,把丰沛的水电分别送往广东和广西的用电负荷中心。

▲±800千伏乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程。来源:南方电网

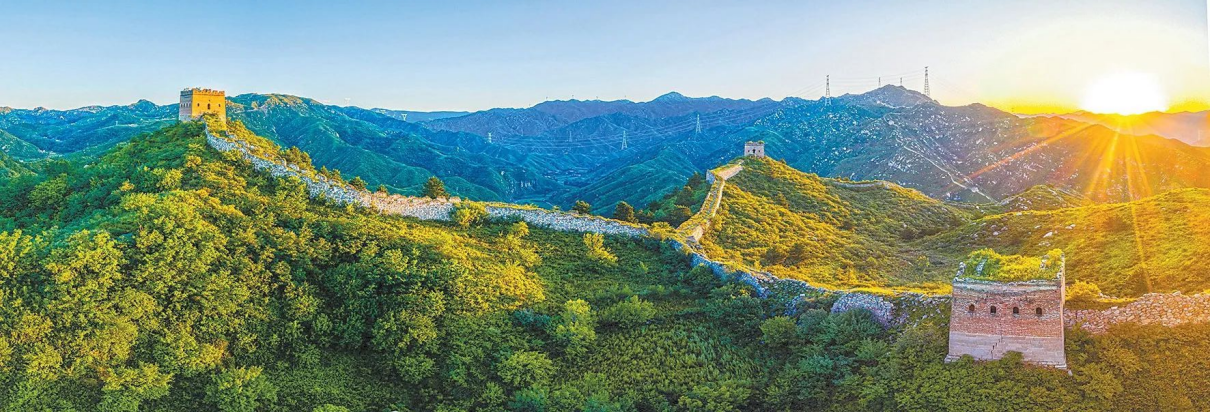

此外,1000千伏雄安—石家庄、1000千伏张北—雄安特高压交流输变电工程分别于2019年、2020年投运,每年可为“千年大计”的雄安新区输送70亿千瓦时以上的清洁电能,为实现“未来之城”100%清洁能源供电创造条件。

▲与长城为伴的1000千伏张北—雄安特高压交流工程。摄影:郭立秋

2022年7月,“西电东送”又一项重大工程±800千伏白鹤滩—江苏特高压直流工程竣工投产,总投资307亿元,每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。江水泱泱,奔流不息,来自金沙江的澎湃电力,沿着铁塔银线瞬间点亮姑苏城外的璀璨灯火,为经济社会发展注入充足的绿色能量。

▲±800千伏白鹤滩—江苏特高压直流输电线路工程(重庆段)成功跨越长江。摄影:王化全

“加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”,我国已建成全球规模最大的特高压交直流混合电网。截至2022年8月底,全国累计在建在运“19交20直”特高压输电工程。

资料来源:国家电网、南方电网(数据截至2022年8月底)

如今,张北的风点亮雄安的灯,四川的水电送往江浙沪,新疆的风长驱直入送中原……在落实国家“西电东送”战略,助力国家大气污染防治,服务新能源发展,积极推动能源转型,推进碳达峰碳中和,推动产业升级、拉动经济增长等方面,特高压电网不遗余力地发挥着它的“特长”。

▲穿越戈壁的特高压输电线路。摄影:徐可

现在,特高压输电工程还紧跟“一带一路”的步伐,大步迈向世界。以特高压技术为代表的中国电网技术已成为世界能源领域的一张亮丽名片,带动中国电工装备制造产业走出国门,走向更广阔的未来。

▲巴西美丽山特高压输电二期项目荣获中国工业大奖,成为首个荣获中国工业大奖的海外项目。图片来源:国网国际公司

多年追梦,中国特高压技术引领全球,一举登顶电力科技的“珠穆朗玛峰”,中国电力发展实现了弯道超车。

多年建设,中国特高压让高效的能源资源跨区域输送成为现实,也让“绿电”模式成为了中国能源和电力发展的新风向。

多年发展,中国特高压走出国门,迈向世界,在点亮华夏大地的同时,也为世界贡献着中国经验。

▲左图:±800千伏上海庙—山东、晋北—江苏特高压直流输电工程线路跨越黄河。摄影:徐可

▲右图:特高压能源输送大通道将甘肃的清洁电能输送至远方。摄影:芦建华

天行健,君子以自强不息。为中华民族伟大复兴而奋斗,中国电力人将核心技术牢牢掌握在自己手里!

纵横神州,放眼世界,在特高压输电技术的加持下,这张全球输电距离最远、能源资源配置能力最强的电网,还将变得越来越智能,为美好生活充电、为美丽中国赋能,在未来发展中贡献更多的中国智慧。

▲崇山峻岭之间的特高压输电通道。摄影:王存芳 周小刚

来源: 中国电机工程学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目