打开千年衣柜 探寻古代织物的秘密

——“青少年科技素养提升计划”走进湖南博物院长沙马王堆汉墓陈列展

2月21日,由中国下一代教育基金会与中国平安共同主办、科技日报社媒体支持的“青少年科技素养提升计划”系列情景大师课《探秘辛追夫人的衣柜》,作为开学第一课走进湖南博物院长沙马王堆汉墓陈列展,并邀请了湖南博物院藏品保护中心副主任董鲜艳以及来自项目校石门县太平镇平安希望学校的两位小嘉宾,带大家了解辛追夫人墓葬所出土的纺织品文物、共同探寻古代织物的秘密。全国27个省、自治区、直辖市的上千所乡村小学的项目校师生与广大网友共同观看了此次直播课,全网观看量超464.3万人次。

惊鸿一瞥:辛追夫人衣柜中的时尚印记

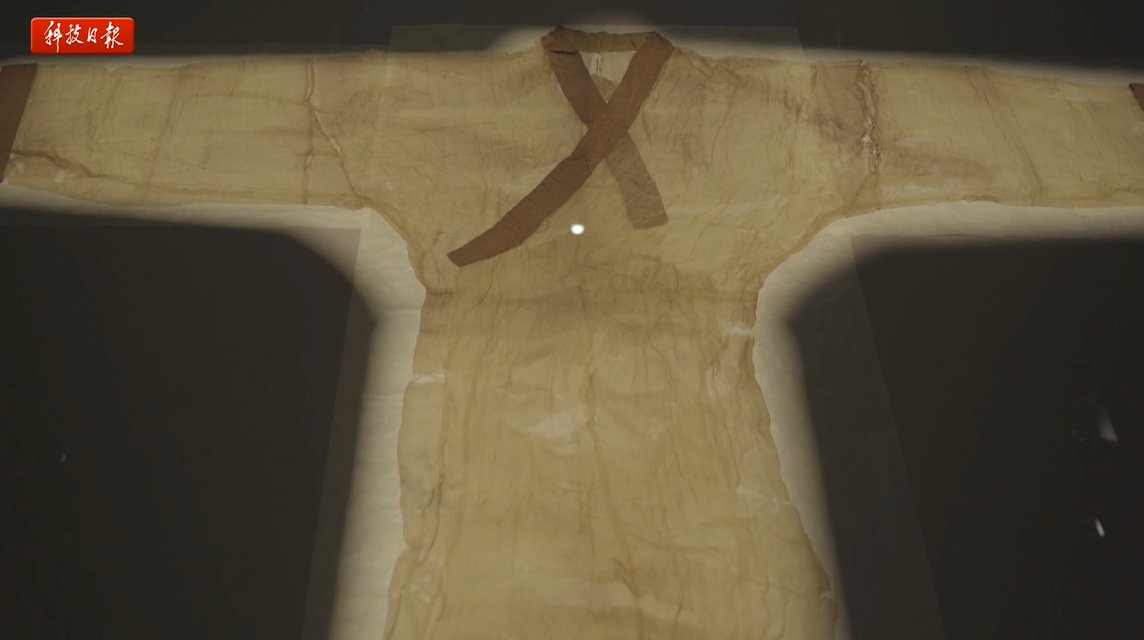

(董鲜艳老师为大家介绍素纱单衣)

辛追夫人的衣柜堪称一座汉代丝绸宝库,墓葬中出土了各种服饰,种类繁多。课程中,董鲜艳老师首先为我们解开了镇馆之宝——素纱单衣的秘密!传言中它被盗走并被冲到下水道完全毁掉,这是不是真的呢?董老师告诉我们,展馆中展示的正是传言被盗的那件素纱单衣,但没有被冲进下水道,而是被及时救了回来。由于它极轻极薄,仅49克重,但能否被折叠装进火柴盒已无法考证,因为这件衣服不允许再被折叠。此外,温度、湿度、光照等因素都会影响文物的寿命,因此展馆有时也会用仿件来替代展示。课程中,我们还了解到素纱单衣如此轻薄,其实是天热时套在最外层的衣物上,清凉、透气感好。而印花敷彩纱丝绵袍,则是冬天穿的,里外有三层,相当于现代的棉衣。除了这两件最有名的单品,还有精致的鞋履、单裙、袜子、手套等,这些服饰精美绝伦的外观和独特的设计,无不体现着辛追夫人对生活品质的追求,让我们仿佛看到两千多年前辛追夫人的生活场景,感受到那个时代独有的时尚风貌!

千年技艺:辛追夫人时尚单品背后的精湛技术

辛追夫人墓葬中的丝织品体现了很高的技术含量,例如素纱单衣体现了当时先进的缫丝技艺;印花敷彩纱丝绵袍上的印花敷彩纱,采用先印后绘的方法,让花纹既精细又立体,这些无不令人感叹和敬仰古人的精湛技艺!

(展示纺织品文物修复工作过程)

为了进一步了解纺织品文物的修复技术,董鲜艳老师带领大家到文物修复工作室,亲身了解文物的修复过程。正在对“原褐色娟管袖对襟夹袍”做修复的周湘湘老师为我们介绍了一件文物的完整修复过程:文物先从考古现场提取,运送到修复工作室后,他们会对文物进行病害分析、调查、拍照,进而完成修复方案,根据方案进行物品的清洗、消毒、阴干、整形、染色、用针线加固缝补,最后放入篮匣进入库房。完成一件文物的破损修复大概需要3至6个月的时间,每一个环节都需要极大的耐心和专业度。而金晓梅老师则给大家展示了修复时所使用的电子仪器,如电子显微镜。通过60倍的放大效果,能看清不同丝织物所采用的织造方法,像平纹、斜纹、提花等,了解组织结构,是选择合适修复方法和面料的重要一环。

(青少年在郑策老师的指导下体验织物染色)

马王堆出土的织物还有一个重要特征就是色彩丰富。董鲜艳老师告诉大家,古人通常使用矿物和植物两种染料,矿物染料会比植物染料使丝织品的保色时间更长更不易褪色。之所以色彩丰富,是使用了套染的方式,让不同颜色一层层结合形成新的颜色,染色期间温度不同也会产生不同的色彩。因此,文物染色也十分耗费时间和精力,甚至需要一个月的时间、不断调整,才能调配出所需的颜色。为了让大家更好地了解染色,两位同学在郑策老师的指导下,经过选色、调色、固色、清洗等步骤,完成了自己的扎染初体验!

守护传承:文物保护工作者的工匠精神与文化传承使命

课程中,董老师与我们分享了自己20年文物修复经历的感受:文物的保护修复方式不是一成不变的,在修复不同文物时会采用不同的仪器来检测观察,因此科技的发展对文物修复起着十分重要的作用。但她也坦言,借助先进的科技手段虽能带来许多便利,但始终无法取代人的精细操作。作为一名合格的文保人员,一定要有工匠精神、对文物有敬畏之心,面对困难要有坚持不懈的决心,拥有不同领域的知识储备以及较高的专业综合素养,才能对不同文物做出专业的判断,选择最适合的修复方案。

错过了精彩直播,大家也可登录科技日报微博、中国科技网、中国下一代教育基金会公众号直播间、青少年科技素养提升视频号回看课程内容,领略汉代服饰之美,感受古代工匠们的智慧和巧思!

来源: 创新中国

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

创新中国

创新中国