可以“动”的隧洞

1.与我们息息相关的水力发电

国际能源署指出,水力发电在通过清洁能源转型实现气候目标过程中起到关键作用。与其他国家相比,中国大陆境内停电的几率与时间都要少很多,这是因为多元化的电源结构,增强了我国电力供应保障能力。水力发电作为电力生产结构中不可或缺的一部分(据国家统计局公开的信息显示,2021年水力发电排第二,约全国总发电量的14.6%),不仅可以产出大量低碳电能,清洁无排放,对环境友好,还具有无可比拟的灵活性和储能优势,可以参与调峰,这尤其能有效抵消风电与太阳能发电因产能波动而带来的影响,这些都为我国几十年没有发生大面积停电事故奠定了坚实的基础,更为我国经济增长、社会进步和民生福祉改善提供了强有力的能源保障。水电是实现碳中和的最佳电源之一,必将在推进实现“双碳”目标中继续担纲重任。

2.水电站中的引水隧洞穿越“千难万阻”

引水式水电站和抽水蓄能电站是水电开发的重要形式,而引水隧洞其中不可或缺的地下结构,其主要功能是高水头水流引到发电厂房附近,再通过压力管道引水入水轮发电机组发电。新型引水式水电站会利用隧洞深埋于数百上千米的地下,获得较大的围岩压力,用来承载有压隧洞的内外荷载。我国水能资源蕴藏量居世界第一位,其中70%分布在高山峡谷密布、板块运动频繁的西南山区和西藏地区,在我国广泛分布的活动断层也在青藏等断块区现代构造活动最为强烈,随着新建隧洞规模越来越大,会遇到穿越断层/裂隙、突涌水、岩爆、软岩大变形、地震等各种复杂问题,也往往不可避免在工程区域内穿越活动断层。

3.什么是活断层?

断层指由于地壳变动使岩层失去连续性而发生显著相对移动,和生命现象一样,断层也具有形成、发展和消亡的过程。对于未来仍有可能发生相对移动的断层称为活断层。中强地震往往与活断层关系密切,如汶川地震、玉树地震等。

活断层的运动模式分为粘滑和蠕滑,对隧洞结构存在显著不利影响。活断层粘滑下的突然剧烈运动会导致沿线隧洞的错断破坏,错动位移可超过两米。例如,1930年日本伊豆地震,惠那第一线隧道断层处发生水平错位2.39米,1971年美国发生里氏6.6级的圣费尔南多地震,穿越希尔玛断层的圣费尔南多隧洞竖向错动量达2.29米。对于这种运动模式对隧洞造成的不利影响,已无法采取措施有效避免,主要是在运动发生后进行维修。

活断层特有的长期蠕滑产生的累积位移将对隧洞结构具有长期负面影响。长期蠕滑错动现象,每年的错动量较小,一般在10毫米以内,但是,在水电站运行的几十年内,累计的错动量可以威胁隧洞的安全性和稳定性。例如,美国旧金山湾区捷运系统的Berkeley Hills隧道沿线穿越Hayward断层,平均蠕滑速率为6~8毫米每年,经观测断层存在长期蠕滑错动现象,在1969至1981年间内累计偏移量约80毫米,断层造成沿线结构的位错,绝大部分的变形发生在断层泥部位,自1979年起位于断层上盘附近的衬砌出现了较多的轴向压剪裂纹。由此可见,活动断层是影响水电工程中大规模、长距离引水系统安全运行的关键重大风险之一。

4.可以“动”的隧洞

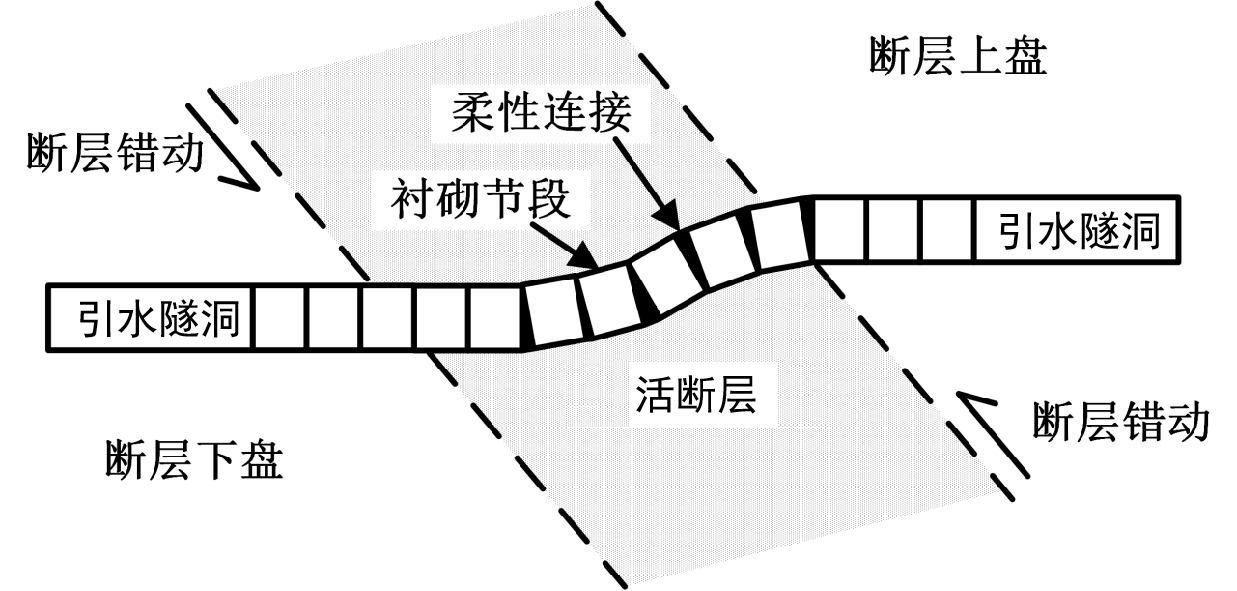

为抵抗洞周的围岩压力,引水隧洞一般为刚性的钢筋混凝土结构。然而,当刚性的钢筋混凝土结构穿越活断层时,尤其是遭遇累计相对位移较大的蠕滑运动时,较高的刚性反而成为隧洞的致命缺陷,会导致隧洞因变形不协调发生破坏。为避免穿越活断层隧洞在服役期一定时间内的结构破坏,保证隧洞结构安全,需要针对活断层处隧洞采取合理的柔性结构,保证变形协调性。根据目前国内外穿越活断层隧洞工程的相关经验,措施主要分为横向“扩挖”和纵向“铰接”两大类,主要措施包括柔性连接段、扩大断面尺寸、洞内明管、复合衬砌、新型材料或多种措施的联合使用。从已建工程看,目前最为常用的应对措施为设置柔性连接段(如图所示),该措施通过衬砌节段沿洞轴向滑动、扭转,也就是说,让隧洞随着活断层的蠕滑“动”了起来,也因此可消纳错动变形,使损伤集中于连接部位或是局部范围内,且该措施易于施工。综上,对于活动断层带范围较大(如上百米宽的活断层),或在勘测设计阶段还不能查明断层运动范围等情况下,采用以设置柔性连接段为主,辅以其他措施,是较优选择。但是,有关连接段的主要设计参数(如连接段和衬砌节段的长度、连接段的材料性能等)如何取值往往参考工程经验,尚缺乏可供直接使用的设计方法,还需要进一步的深入研究探讨和实践。

图 柔性连接段措施示意图

作者:尚超,女,博士学历,三峡集团科学技术研究院工程师,从事水工结构方向的工作。

来源: 中国电机工程学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目