近期,流感在人群中高发,与此同时,“白肺”这一话题频繁登上热搜,引起了社会大众的广泛关注。不少人对流感有可能引发的“白肺”现象忧心忡忡,甚至出现了盲目且过度地进行肺部CT检查的情况。希望通过这篇文章,帮助大家科学地认识流感及其可能引发的并发症,从而避免不必要的恐慌。

什么是流感?流感,全称为流行性感冒,是由流感病毒所引发的急性呼吸道传染病,其传播途径主要是通过飞沫传播。与普通感冒相比,流感的症状更为严重,全身症状也更为明显。患者通常会出现高热,体温常常超过38.5℃,同时伴有咳嗽、咽痛、肌肉酸痛、乏力等不适症状。

流感的高危人群包括:

1.5岁以下的儿童,尤其是2岁以下的婴幼儿。

2.65岁以上的老年人。

3.患有慢性基础疾病的人群,如哮喘、心脏病、糖尿病等。

4.孕妇。

5.免疫力低下者。

高危人群在流感季节更要注意防护,尽量避免前往人员密集场所。

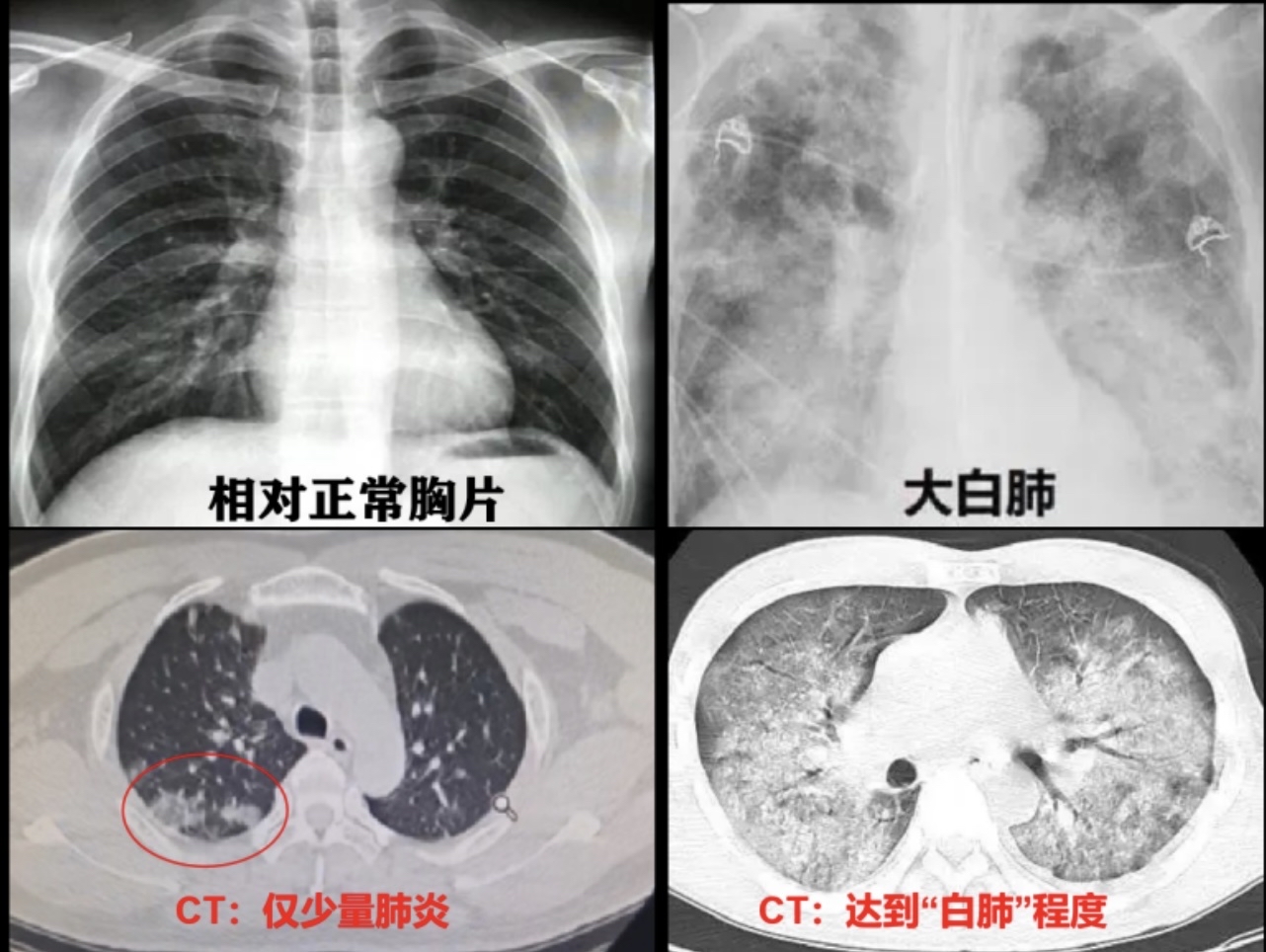

什么是“白肺”?“白肺”并非专业的医学术语,而是对肺部影像学表现的一种通俗化描述。在正常的肺部CT或X光片图像中,肺部呈现黑色,这是因为肺部充满了空气。然而,当肺部遭受炎症、感染或出现渗出等病变时,肺泡会被炎性物质填充,在影像上就会呈现出大片的白色区域。当白色区域的面积超过肺部总面积的70%-80%时,我们就称之为“白肺”。

“白肺”通常意味着肺部的病变较为严重,常见于重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等疾病。这些疾病会严重影响肺部的气体交换功能,对患者的生命健康构成威胁。“白肺”只是影像学表现,具体诊断还需结合临床症状和其他检查结果。

流感与“白肺”的内在关联?流感确实存在引发“白肺”的可能性,但并非所有的流感患者都会发展到这一严重阶段。流感引发“白肺”的机制主要有以下几种:

1.原发性病毒性肺炎:流感病毒直接侵犯肺泡,引发炎症反应。

2.继发性细菌性肺炎:流感病毒损伤呼吸道屏障,增加细菌感染风险。

3.急性呼吸窘迫综合征(ARDS):在重症流感患者中,机体可能会引发强烈的炎症反应,这种过度的炎症反应会导致肺泡的损伤和液体渗出,最终发展为急性呼吸窘迫综合征,出现“白肺”的影像学表现。

值得注意的是,流感发展为“白肺”的概率相对较低,且多见于上述提到的高危人群。大多数流感患者的症状相对较轻,经过适当的休息和对症治疗,一周左右即可自愈。

如何精准识别流感重症信号?虽然大多数流感患者无需过度紧张,但当出现以下症状时,可能提示病情正在加重,需要及时前往医院就诊:

1.持续高热不退,体温超过39℃,且使用退烧药后效果不明显。

2.呼吸困难、呼吸频率加快,且伴有喘息、胸痛等症状。

3.精神状态异常,如精神萎靡、嗜睡,甚至出现烦躁不安、意识模糊等情况。

4.皮肤苍白或青紫,提示可能存在缺氧。

对于高危人群而言,一旦出现流感症状,建议尽早就医,并在医生的专业指导下进行抗病毒治疗,以降低发展为重症的风险。

肺部CT检查的合理应用?以下这些情况可以考虑进行CT检查:

1.持续高热超过3天,同时伴有明显的胸闷、气促等不适症状。

2.血氧饱和度低于93%。

3.高危人群出现重症信号时。

如何科学预防流感及“白肺”?

1.接种流感疫苗:这是目前预防流感最有效、最经济的手段。

2.加强个人防护:正确佩戴口罩:在流感高发季节,前往人员密集的公共场所,如商场、医院、公共交通工具等,应正确佩戴口罩。

3.保持社交距离:尽量避免与流感患者密切接触,与他人保持至少1米以上的社交距离。在公共场所,避免拥挤和聚集,减少病毒传播的机会。

4.勤洗手:使用肥皂或洗手液,并用流动水洗手,能有效去除手上的病菌。在接触公共物品后、饭前便后、咳嗽或打喷嚏后等情况下,都应及时洗手。

5.注意呼吸道卫生:咳嗽或打喷嚏时,用纸巾或肘部遮挡口鼻,避免飞沫传播。用过的纸巾应及时丢弃,并洗手。

6.增强免疫力:保持充足的睡眠;均衡饮食;适量运动。

7.及早就医:高危人群一旦出现流感症状,不要自行用药,应尽早就医。

掌握科学的防治知识,做到早发现、早诊断、早治疗,大多数患者都能够顺利康复。希望通过这篇文章,能够帮助大家理性地认识流感,避免不必要的焦虑,同时也能合理地利用医疗资源,共同维护我们的健康。

来源: 泉州市第一医院 泉州市卫健委

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助