鲸鱼是海洋中的巨兽,体型庞大。它们的生活环境和觅食方式都跟地球上其他哺乳动物截然不同,因此它们的身体结构和功能也发生了显著的变化。

令人惊奇的是,鲸鱼的舌头,作为这些演化过程中重要的一部分,展现出一种与其他哺乳动物截然不同的形态和功能。它不仅是鲸鱼适应水生环境的关键之一,也是它们捕食、吞咽甚至社交互动的基础。

鲸鱼的舌头,跟其他哺乳动物的舌头不同。在大多数哺乳动物中,舌头是一个多功能的器官,既参与食物的咀嚼和消化,又与味觉、发声等多种功能紧密相连。不过,鲸鱼的舌头则主要用于帮助摄取食物、固定猎物和吞咽,而并不参与食物的加工或咀嚼。这一特性与鲸鱼的生存环境密切相关,它们作为水生哺乳动物,已不再需要像陆生哺乳动物那样通过咀嚼来处理食物。

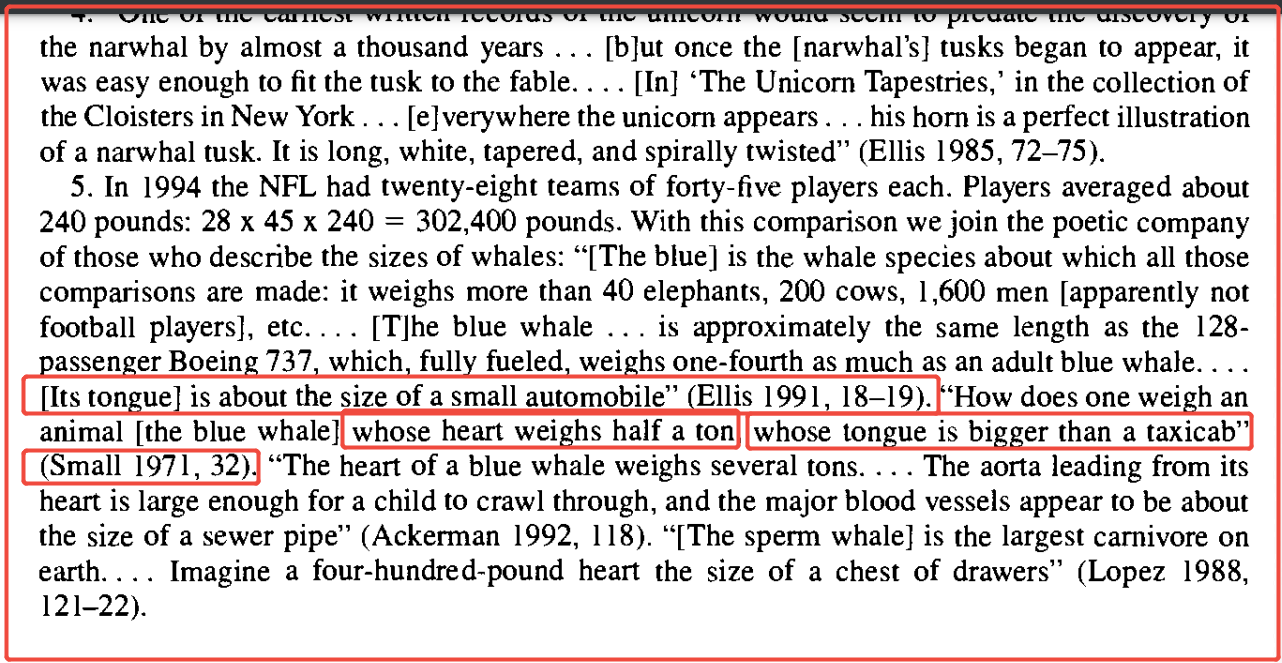

在捕鲸时代,美国的捕鲸船上,鲸鱼无论是须鲸还是齿鲸,通常都会被拖到船的右舷,从尾部开始切割。为了方便操作,船上会设置一个由三块重木板组成的切割平台,工作人员站在平台上,使用长柄切割铲来“切入”鲸鱼的肉体。鲸脂(blubber)会被切成圆形的条状,称为“毯子块”(blanket pieces)。对于须鲸,工作人员会切掉其下唇两侧,并用斧头砍下上颚,里面有珍贵的鲸须(baleen)。对于抹香鲸,则会拉扯下其充满牙齿的下颚,并将头部带回船上。如果是特别大的鲸鱼,头部可能被分为两个部分带上船。除了鲸脂和鲸须外,捕鲸者还会取下须鲸的舌头(tongue)和须鲸及齿鲸的尾鳍(flukes)。这些珍贵部分被取走后,尸体会被丢弃到海中供鲨鱼和其他食腐动物食用。

上图:2001年,在加拿大东海岸的芬迪湾(Bay of Fundy)拍摄的北大西洋露脊鲸(North Atlantic Right Whale)。摄影:王敏幹(John MK Wong)图文无关

鲸鱼的进化历史让它们从陆地上的偶蹄目动物(包括河马、猪、羚羊、鹿、骆驼和牛等等)逐步转变为今天的海洋巨兽。根据科学家的研究,鲸鱼在约5000万年前的进化过程中经历了显著的变化,它们的祖先曾生活在陆地上,但随着时间的推移,逐渐适应了完全的水生环境。这一过程不仅改变了鲸鱼的体型和功能,也使它们的舌头发生了巨大的转变。

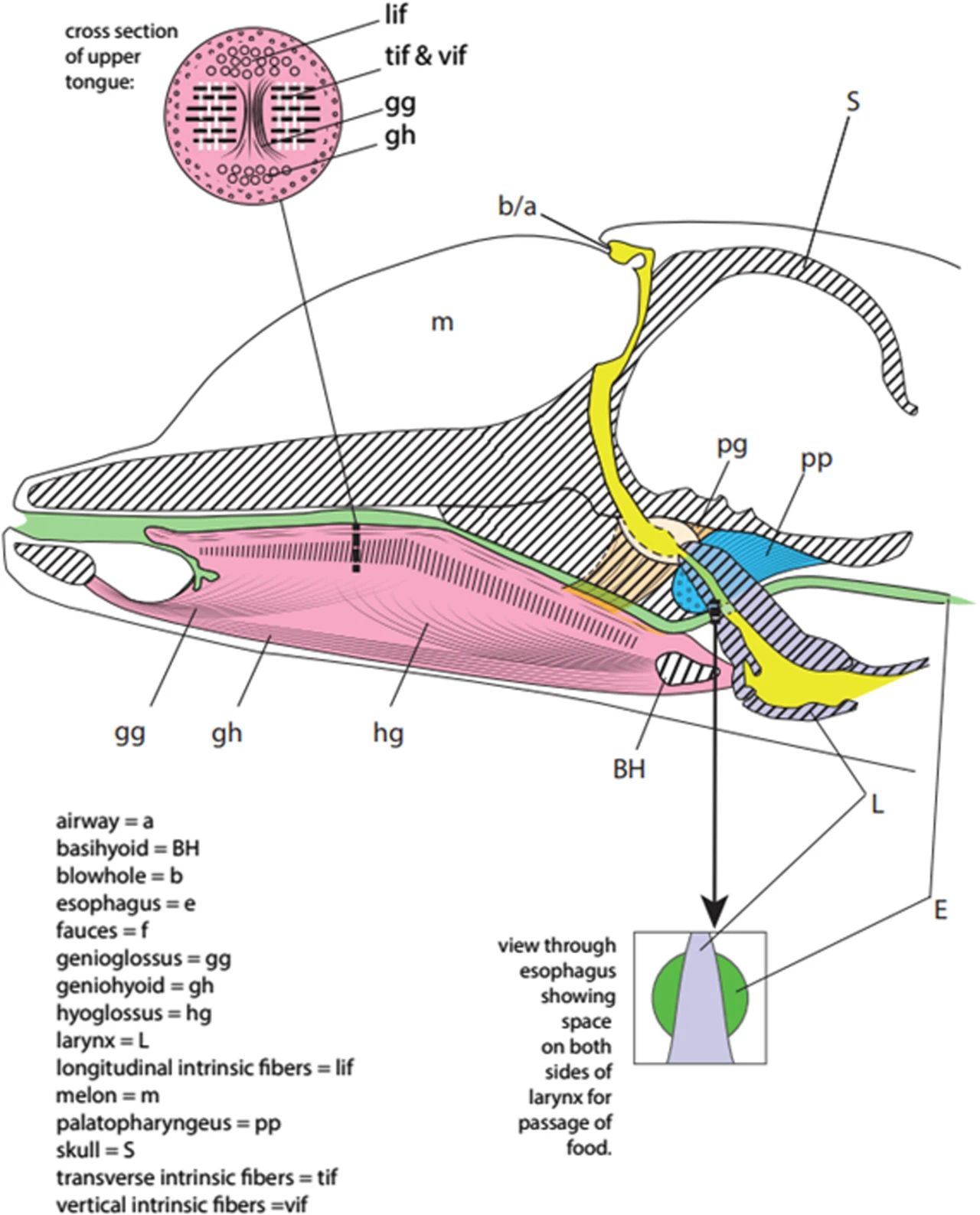

在鲸鱼的解剖结构中,舌头的功能显得尤为特殊。

以齿鲸(odontocetes,包括海豚和抹香鲸等)为例,齿鲸的舌头在捕食时起着至关重要的作用。它们通过舌头产生的吸力来捕捉猎物,甚至可以用舌头发射水流来揭开底栖的猎物。

而在须鲸(mysticetes)中,舌头的作用则更加复杂。须鲸的舌头呈现出一种松弛的状态,不像其他哺乳动物的舌头那样保持恒定的体积。它们的舌头可以像气囊一样收缩,容纳大量的水和猎物。这种独特的舌头构造,使得须鲸能够通过“滤食”方式,从海水中分离出小型的浮游生物或小鱼,作为其主要食物。

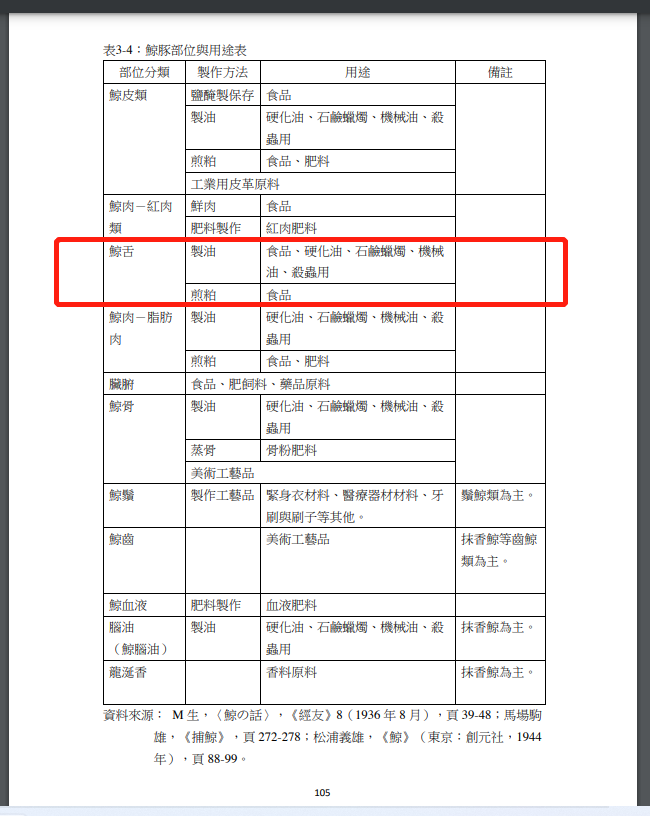

鲸鱼的舌头是它们重要的生理器官之一。在传统的捕鲸作业中,鲸舌有着多种用途。第一种是用来提炼鲸油,制造食品、硬化油、石蜡蜡烛、机械油以及杀虫用油等产品。鲸舌还可以用来制作煎粕,作为食品使用。(来源: M 生,《鯨の話》,《經友》8(1936年8月),頁39-48;馬場駒雄,《捕鲸》,頁272-278;松浦義雄,《鯨》,東京: 创元社,1944年)

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到一篇2024年的文献,这项研究通过对普通小须鲸胎儿舌头的解剖学研究,揭示了舌头的一些重要特点。研究发现,胎儿舌头上唯一明显发育的乳凸是边缘乳凸(papillae marginales),这些乳凸可能有助于鲸鱼在哺乳期间的吮吸行为。舌腺仅分布在舌头的近端区域,这与齿鲸的舌腺分布有所不同,后者的舌腺多位于头部区域。研究还发现,在普通小须鲸的胎儿舌头上既没有味蕾,也没有与味觉相关的结构,因此推测,味觉在该物种的营养过程中并不重要。

每年,座头鲸(s)会在广袤的海洋中迁徙、觅食和繁衍。在觅食的过程中,座头鲸会通过一种非常特殊的方式进食:它们用舌头产生强大的吸力,迅速将大批水和浮游生物吸入口中,然后将水从口中挤出,留下猎物。这个过程中,座头鲸的舌头不仅起到了帮助捕食的作用,还因为巨大的吸力作用,扩大了鲸类舌头的功能和适应性。这一奇特的捕食方式,背后隐藏着鲸类舌头从陆地生活向水下生活转变的复杂进化过程。上图是在南太平洋的汤加王国潜水所摄。©赵宇 | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

事实上,鲸鱼的舌头在进化过程中失去了大部分哺乳动物舌头的传统功能。鲸鱼的舌头不再参与咀嚼,几乎没有参与哺乳,也不参与味觉的感知。它们的舌头,并不需要像陆地哺乳动物那样,在口腔中进行复杂的运动来加工食物。鲸鱼的捕食方式独特,通过吞噬整块的猎物、或者是借助舌头的吸力和喷水的力量来帮着捕捉猎物,避免了“咀嚼”这一传统的消化过程。这一改变与鲸鱼所处的水生环境密切相关,因为在水中,它们无法像陆地动物那样通过咀嚼来分解食物,反而通过吞咽整个猎物来满足营养需求。

在齿鲸中,舌头发挥着不同的功能。齿鲸通过咬合猎物并利用舌头产生的吸力来帮助吞噬猎物。在这些鲸鱼的进食过程中,舌头不仅协助定位猎物,还能通过水流的喷射将猎物固定住。齿鲸的舌头非常灵活,能够产生强大的吸力,帮助它们从水中捕捉到各种猎物。与此不同的是,须鲸则通过一种更为复杂的方式来摄取食物。须鲸的舌头不再参与常规的咀嚼或咬合,而是通过强大的水流和压力来推动进食。它们的舌头能够在吞噬大量水的同时,利用液压力量将水与食物分离,完成滤食的过程。这种方法使得须鲸能够从海水中有效地捕捉到浮游生物或小鱼。

鲸鱼舌头的形态和功能变得如此独特,正是由于它们在适应水生生活的过程中,发生了结构性的改变(在鲸类从陆生动物演化为完全水生动物的过程中,它们的身体结构发生了显著的变化,例如四肢变为鳍状肢、尾部演化为尾鳍、体型变得更加流线型等,以便更好地适应水中生活)。

从解剖学结构来说,鲸鱼的跟传统哺乳动物存在巨大差异,这种差异体现在它们的消化系统、牙齿形态、舌头功能等方面。比如说,鲸鱼的牙齿在形态、结构上也都发生了显著变化。齿鲸的牙齿通常是同种、单生且不可替换的,这使得它们能够更好地适应捕食。而在须鲸中,牙齿的完全消失了,取而代之的是鲸须,这一进化特征,让它们能够更高效地完成滤食。鲸须是由角质物质构成,排列在腭部,类似于筛网的结构,可以过滤出海水中的微小生物。

鲸鱼的舌头,不仅在进食过程中发挥着重要作用,还可能在其他生物学活动中发挥一些辅助功能。虽说它们的舌头并不直接参与呼吸、发声或味觉感知,但它在鲸鱼的社会互动中可能也起着间接的作用。鲸鱼是高度社会化的动物,尤其是在海豚和一些鲸种中,群体生活和复杂的社交行为是它们生存的重要组成部分。鲸鱼可能通过舌头的动作和姿势与群体中的其他个体进行交流,尤其是在捕食或迁徙时,舌头的灵活性可能帮助它们在水中保持与群体的紧密联系。

亚速尔群岛海域,一头抹香鲸。©摄影:王敏幹 | 绿会融媒·“海洋与湿地”

在进化的长河中,鲸类的舌头经历了从陆地生活到水下生存的彻底转变。随着鲸类舌头逐渐适应新的生存环境、新的食物获取方式,它们的舌头进化出了与典型哺乳动物舌头截然不同的结构和功能。海湿小编读到的2023年的一篇论文综述中指出,鲸类的舌头不仅失去了哺乳和咀嚼等传统的功能,还发展出了许多新的功能,例如在捕食过程中利用舌头排水以暴露猎物、改变水流方向、清洁鲸须等(Iwasaki, 2002; Heyning & Mead, 1996)。这种独特的进化,使得鲸类的舌头呈现出一些令人惊叹的结构特征,尤其是在须鲸科(Balaenopteridae)中,鲸类舌头的体积和功能已经远远超出了普通哺乳动物舌头的范畴(Werth & Ito, 2017)。

鲸鱼舌头的独特性,正是海洋中这一庞大生物群体如何适应极端环境的缩影。随着科学研究的不断深入,科学家们对鲸鱼舌头的理解也在不断加深。现代科技手段,使得我们能够更准确地观察、析鲸鱼的生理特征,揭示了它们在数千万年的演化过程中是如何通过微妙的解剖学和生理学变化,适应了完全不同于陆地哺乳动物的水生环境。鲸鱼的舌头,作为这一进化过程的关键部分,在它们的觅食、消化等方面发挥着至关重要的作用,还为我们提供了理解动物适应性演化的一扇窗口。

(注:本文仅代表资讯或者作者个人观点。不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会