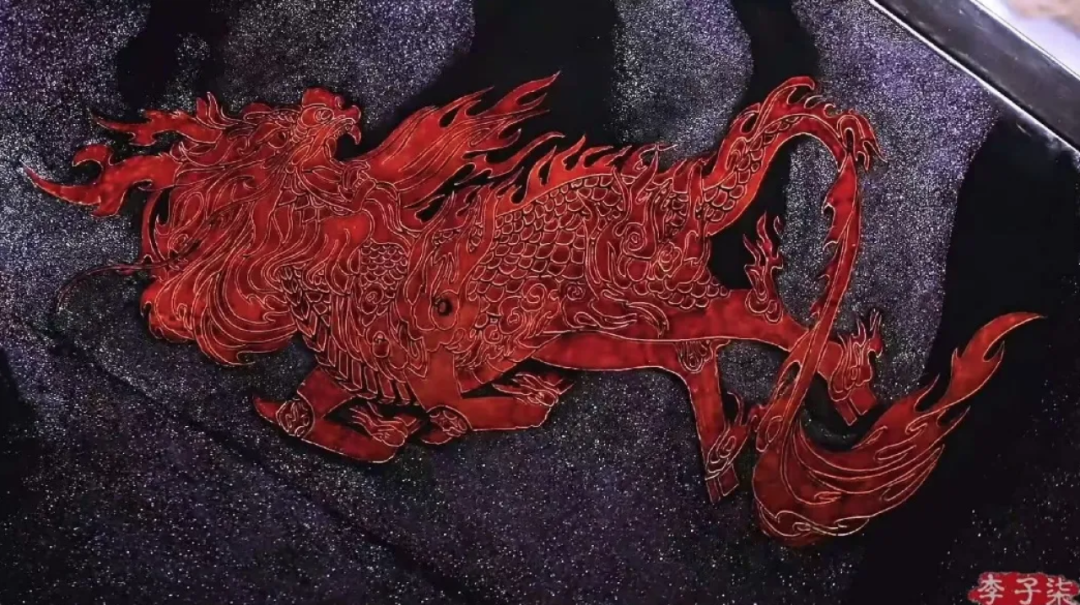

李子柒回归视频《雕漆隐花,雕出紫气东来》一经发布,瞬间全网刷屏,仍然是熟悉的岁月静好。

在14分钟的视频里,她向大家展示了耗时8个多月的手工雕漆隐花的过程——从最原始的采漆开始,再过滤、揉漆、裱布、髹漆、纹样、螺钿、雕漆、打磨……在她灵巧的双手下,漆器制作的四十余道工序缓缓展开,“麒麟回首、万事不愁”的中式美学打动了无数网友。

图源李子柒B站视频截图

李子柒这次回归的题材让漆艺重回大众视野,殊不知,中国不仅是“瓷之国”,也是古老的“漆之国”……本期,我们和大家一起走近漆器,了解中国漆器的悠久历史~

图源李子柒B站视频截图

漆器是将漆树液体提炼成色漆,髹涂在器物胎骨上雕制而成。新石器时代为漆器的起源阶段,这个时期的漆器胎体厚重,主要以挖制和斫制为主,漆的颜色以红、黑两种单色为主,制作工艺简单,仅有彩绘和镶嵌两种。

中国是世界上最早认识漆的特性并将漆调成各种颜色,用作美化装饰之用的国家。考古人员在距今六七千年前的河姆渡遗址(位于浙江省余姚市河姆渡镇河姆渡村的东北,是中国南方早期新石器时代遗址。)中发现了木胎朱漆碗,由此揭开了中国漆器制造史上光辉的第一页。

新石器时代河姆渡文化木胎朱漆碗

图源|浙江省博物馆

木胎朱漆碗就是将整块木料以石器斫制和挖制相结合的方式而制成,器表可能用砾石、砂等工具挫磨后髹朱色漆,经放射性14C年代测定,该碗为距今约7000年的新石器时代遗存,是我国目前已知的最早的漆器文物。

或许是农业文明的缘故,中国人的衣食住用里,一直透着对自然的敏感。漆器是最典型的一种。这些以漆(一种树的汁液)髹涂的器物,小至笔墨纸砚、盘碗碟盒,大至桌椅箱柜,几乎可以覆盖古人日常生活的所有方面,可见漆器的巨大包容性。

比如关于漆器作为食器的较早文字记载可见于《韩非子》一书中:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,山木而财之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫,以为食器,诸侯以为益侈,国之不服者十三……”。

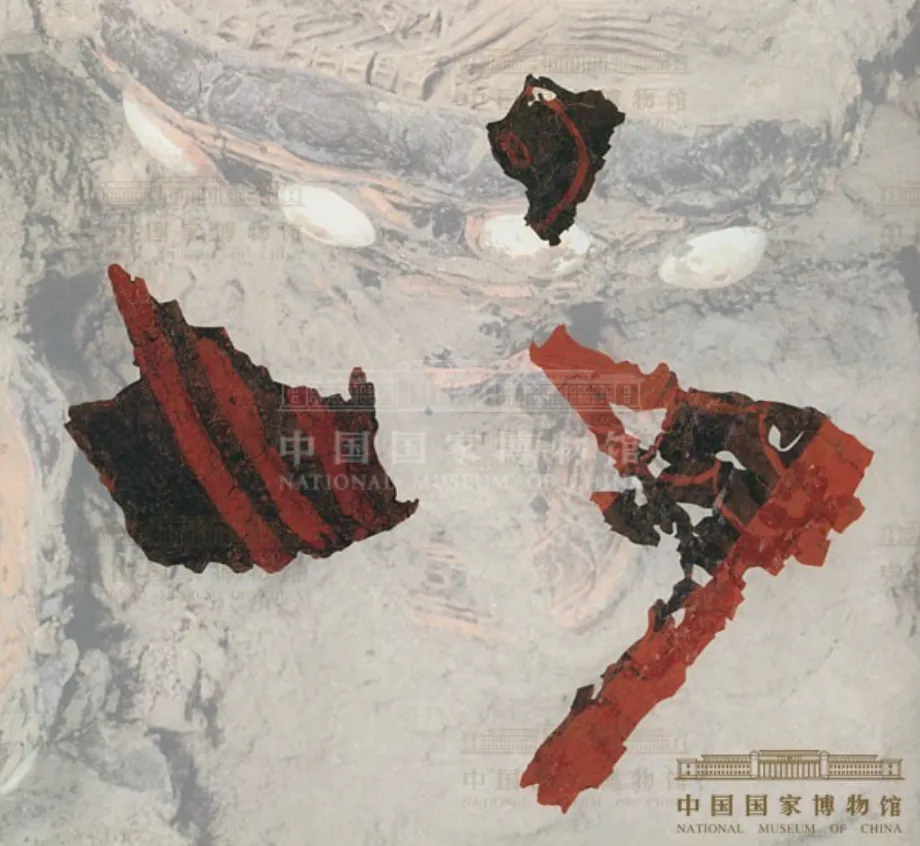

商漆器残片

图源|中国国家博物馆

到商周时期,由于生产力水平有所提高,漆器制作技术进一步发展,古人的家具、乐器乃至兵器都开始用大漆,特别是祭祀时,会将最美的漆器献给祖先和神灵。该时期的器物造型逐渐丰富,彩绘技巧更为细致、精湛,镶嵌材料不但加工细致,还出现了贴金箔等新工艺,如河南堰师二里头遗址陆续发掘出土了一批漆器残片,仅存朱色漆皮,能辨识的器物有敛口圆腹平底漆盒、漆豆、筒形器等。

战国至秦汉时期,各种手工业蓬勃发展,漆器工业也兴盛起来。值得一提的是,春秋战国时代的楚国人对漆器可谓情有独钟,可以说“无器不髹(xiū)”,开创了漆文化的第一个鼎盛时期,并且一直延续到汉代。

战国楚彩绘漆透雕座屏

图源|故宫博物院

战国及汉代的漆器制造尤为繁荣,各种用途的漆器工艺品大量涌现。髹漆(即把漆涂在器物上)工艺主要有描彩漆、镶嵌、针刻等。战国时代的漆器就已经出现了非常精美的透雕、浮雕,而且纹样越来越繁复,包括动物纹、云纹、几何纹等。后来,漆器又和骨牙、珍珠等其他材质结合起来,形成更为精美的艺术品。

战国楚彩绘漆涡纹方耳杯

图源|故宫博物院

此杯出土于荆州江陵雨台山354号战国楚墓。耳杯是春秋时期开始出现的一种饮食具,从出土的情况看,方耳杯较圆耳杯原始,时代较早,出现于春秋,到战国时数量增多,至汉代则已绝迹。此耳杯所饰变形鸟头纹是战国漆器中最具特点的装饰纹样。

考古资料表明,漆器是战国和汉代墓葬中数量和品种最为丰富的陪葬品之一。秦汉漆器的生产和工艺达到了鼎盛,创造出大量造型优美、纹饰精致的漆器。漆器兼具美观与实用性,颇得人们的喜爱,尤其是深受特权阶级的青睐,将其视为权力、地位和财富的象征。

西汉 漆盘

图源|《中国文物报》·考古专刊

该文物出土于关口西汉一号墓,位于重庆市武隆区江口镇乌江腹地,属于天子坟遗址的一部分。天子坟遗址内涵丰富,历年出土有汉至六朝时期石阙、石辟邪等残件,“长孙无忌”衣冠冢也处于遗址范围内。该遗址出土了大量的漆器、木器、竹器、丝麻制品、陶器、铜器、玉器等珍贵文物。

据西汉政论性散文集《盐铁论》记载:“夫一文杯得铜十杯……一杯椿棬用百人之力,一屏风就万人之供”,意思为一件彩绘的漆杯价值等同十件铜杯,制作一件漆器在当时需要耗费巨大的人力和物力。汉代还出现了专门制作漆器的部门,形成了庞大的管理机构,管理髹漆业的官员多达4级以上。制漆器工序被确定下来,不同工人负责不同工序形成了类似流水作业模式的髹漆业。

西汉彩绘漆云凤纹樽

图源|故宫博物院

樽圆筒形深腹,漆樽壁为薄木片卷接成型,通体髹赭红色漆,盖顶、樽外壁中部绘相互穿插的卷曲形云凤纹,上下绘朱线弦纹。所饰变形云凤纹为西汉漆器上特征鲜明的装饰纹样。漆樽是战国时期开始出现的一种酒具,用于盛酒和饮酒,汉代以后逐渐消失。

东汉以后,一直到宋代,漆器的制作进入了平缓发展期——由于汉代时期瓷器开始发展起来,它比漆器容易制作,更加耐久;到了隋唐时期,瓷器的迅速发展逐渐取代了日用漆器,但漆器作为精美的工艺品,始终非常重视镶嵌装饰技术的发展,还是在工艺方面取得了瞩目的成就,比如唐代的“金银平脱”工艺、宋代的雕漆工艺。

TIP:金银平脱是一种将髹漆与金属镶嵌相结合的工艺技术,是盛唐时期制作漆器的高级工艺。考古发掘资料表明,金银平脱技术是由金银箔贴花技术发展而来,经由战国、汉代较长时期的发展,到了唐代,这一工艺已得到创造性的运用,其作法采用金、银薄片,裁制成各种纹样,用胶漆粘贴,然后髹漆数重,后细加研磨,使金银片纹脱露出。金银平脱有两种,一是花纹与漆底在同一平面;二是花纹高出漆底。

唐金银平脱鸾凤花鸟纹铜镜

镜子背面由金银平脱工艺所造

图源|洛阳博物馆央视新闻

漆器制作发展至宋元,已至炉火纯青之境。宋代的生漆精制技术获得了关键性突破,发明了推光漆精制技术和器物的髹涂抛光技术,髹漆工艺也出现了描金堆漆、戗金和雕漆等技术。

宋人雕漆(漆器工艺的一种),要在器物上涂几十层漆,然后再在上面雕刻人物楼台花草,“雕法之工,雕镂之巧,俨若图画……红花黄地,二色炫观,有用五色漆胎,刻法深浅,随妆露色,如红花、绿叶、黄心、黑石之类,夺目可观,传世甚少”,让日本学者大村西崖在《东洋美术史》里惊叹:“诚无上之作品”。

到了明代,中国人的巧手在漆器上闪展腾挪,技术之精密更令人发指。有的漆器上,髹漆层次甚至多达百层。肥厚的漆层,如丰饶之泥土,让草木繁花之美得以充分的释放。像明代初期这件剔红水仙纹圆盘,图案并不复杂,复杂的是花与叶层次繁密、起伏环绕、彼此叠压,雕者的经营盘算,容不下丝毫闪失,时隔几个世纪,依然令人惊叹。

明剔红水仙纹圆盘

图源|故宫博物院

明清时期,官造漆器和民间漆器同时发展,加上皇家对漆器的热衷,进一步推动漆器的再次繁荣发展,可谓漆器制造史的新高潮。比如明成祖朱棣还下令在北方修建御用漆器作坊果园厂,中国历史上唯一存世的漆工图书——《髹饰录》(明代髹漆技人黄成所著,是中国也是世界上现存最早的总结中国古代髹漆工艺的技术专著。)便是在这时诞生的。

清剔黑开光花鸟纹梅瓶

图源|故宫博物院

此瓶造型端正挺拔,线条优美。通身以弦纹界出多个区域,分别雕饰多种花纹,还用了锦上添花、红黑对比的手法,更兼花纹细密工致,纹理流畅,较早期雕漆器有了很大变化。此梅瓶华美可爱,在明代剔黑器中别具一格。

可惜的是,到二十世纪八九十年代,由于化学工业的出现,传统中国漆被化学漆代替,成本更低,中国生漆产业开始急剧地走下坡路,大量的雕漆厂也难以生存,漆器产品不再以主要日用品形式出现在人们的生活中。

同时,“百里千刀一斤漆”道尽了采漆工作的不容易。漆树少、产量低,割漆工人起早贪黑,跋山涉水,一刀一刀割生漆,还要面临过敏的风险。尽管生漆历史悠久,比化学涂料的性能更优异,但还是输给了实用性和成本。

现在的漆器,更多是以艺术品或非遗作品示于世人,例如极富地方特色的重庆漆艺。重庆漆器髹饰技艺发展于秦汉,鼎盛于隋唐,延续至宋和明清时期,工艺复杂精巧,有制胎、髹漆、打磨等数十种,还有独创的研磨彩绘、蛋壳镶嵌、金银粉分光等特殊技法。现主要分布于九龙坡区、渝中区、城口县等地。2008年6月,重庆漆器髹饰技艺被公布为第二批国家级非物质文化遗产代表性项目。

重庆市工艺美术大师、九龙坡区级非遗代表性传承人

王宗秀和她的漆艺作品

漆器打磨

七千年的漆器文明

在中国人的生活中几乎无处不在

我们不仅要讲述漆器曾拥有的日常华光

更期待它重新被大众所认识

在当下生活中重新恢复它的魅力~

END

资料来源:洛阳博物馆、央视新闻、澎湃新闻、文学报、故宫博物院、浙江省博物馆、中国国家博物馆、央博、甘肃省博物馆、这里是甘博、道中华、重庆考古网《浅谈漆器的起源、发展、组成及保护》/顾来沅、《中国文物报》·考古专刊

图片来源:故宫博物院、浙江省博物馆、洛阳博物馆、央视新闻、中国国家博物馆、《中国文物报》·考古专刊

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会