蜀绣图源|李子柒微信公众号

在李子柒此前的系列视频中

我们也看到国家级非遗蜀绣的身影

蜀绣特别之处和难点都在于它的针法

有12大类,130余种针法

与苏绣、湘绣、粤绣齐名

为中国四大名绣之一

其中有100余道衣锦纹都是蜀绣独有的

……

让我们一起了解蜀绣传承千年的魅力~

“若挥锦布绣,望芒兮无幅”——西汉·扬雄《蜀都赋》。

这是关于蜀绣最早的记载,锦者,蜀锦;绣者,蜀绣也。蜀绣又称川绣,起源于川西民间,因川西古称“蜀”,所以该地刺绣称为“蜀绣”,最早可追溯到3000年前的古蜀时期。

蜀,是一种野蚕,清代汉学家段玉载所著《荣县志》记载:“蚕以蜀为盛,故蜀曰蚕丝,蜀亦蚕也”。川西(古代)正是因为种桑养蚕业发达,才被人称为蜀国或蚕丛国。

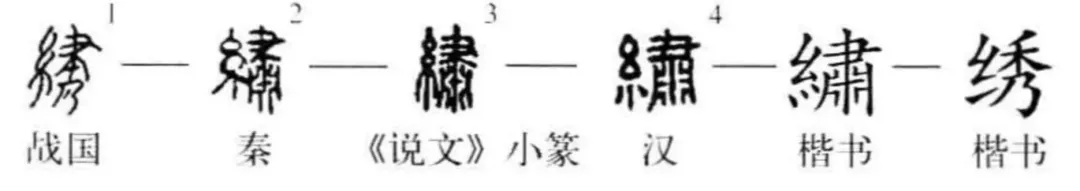

而“绣”,最早见于战国文字,本义是经绘画而使五采具备,后引申指有彩色花纹的丝织品。

绣字演变 图源|四川省图书馆

“绣”不仅是一种具有审美气息的消费品或奢侈品,还是“美”的同义语。中国刺绣的历史久远而丰富,“绣”在古代典籍中有很多文字记载。在《诗经》中有“黼(fǔ)衣绣裳”“衮(gǔn)衣绣裳”和“素衣朱绣”的描述。古代典籍早就把“会”(绘画)与“绣”并提,将“锦”与“绣”这两个字连在一起。在“锦”上添“绣”,就是锦上添花,所以“锦绣”一词,虽指精美鲜艳的丝织品,也喻示美丽和美好。

关于蜀绣的起源,东晋地方志著作《华阳国志·蜀志》载:“有蜀侯蚕丛,其纵目。”蚕丛是古蜀首位称王的人,相传,他是古代神话传说中的蚕神,其长相像蚕一样双目凸起(纵目),教民蚕桑。

中国是世界上最早从事植桑、养蚕、缫丝、织绸的国家,而蜀地则是中国最早植桑饲蚕的地区之一。古蜀国发达的蚕桑业和先进的丝织技术为蜀绣的发展提供了原料基础,为蜀绣的兴起创造了条件,蜀地民间刺绣日益兴起。勤劳智慧的蜀地先民以针为笔,丝线为墨,在织锦上绘出花鸟虫鱼、锦绣河山,刺绣技艺代代相传,蜀地刺绣从无到有,从简单到精细,从民间到皇室,蜀人穷工极巧的刺绣技法造就了“蜀绣”。

清缎地平针打籽盘金绣四合如意绣片(框画)

图源|成都蜀锦织绣博物馆

到秦汉时期,蜀绣已发展到具备一定的技艺。东汉末年,诸葛亮就在军令《言锦教》中强调“今民贫国虚,决敌之资,惟仰锦耳。”蜀锦、蜀绣被用来换取军需,足可见当时蜀锦、蜀绣已誉满天下。

两晋时期,战祸殃及中原,蜀地在偏安的环境里让蜀绣继续发展。那时,民间刺绣逐步兴盛起来,刺绣品成为蜀地一大特产。东晋常璩在《华阳国志》记载了蜀地宝物,锦、绣与金、银、珠、玉同列,锦、绣并誉为“蜀中之宝”。

唐鸟纹绣片桑蚕丝

图源|成都蜀锦织绣博物馆

唐宋时期,迎来了蜀绣繁荣发展的阶段,不仅作为贡品登上庙堂,还频繁出现在文人墨客的诗词中,成为高雅的象征,催生出了如李白的“翡翠黄金缕,绣成歌舞衣”;白居易的“红楼富家女,金缕刺罗襦”等传颂千古的诗句。此外,宋朝帝王的享乐之风也刺激了蜀绣的发展,刺绣品需求量增大,刺绣技艺也随之提高。明代著作《全蜀艺文志》卷三十四记载,“织文锦绣,穷工极巧”,就表明了当时的蜀绣不但工精,影响也逐渐扩大。

经过世代相传,蜀绣技艺不断完善,风格逐渐形成。清道光以前,散布在广大民间的蜀绣已相当普遍。那时,除闺阁女红外,逐渐出现了专业刺绣人员,并产生了许多小型的刺绣作坊。蜀绣常用针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等,讲究针脚整齐,线片光亮,紧密柔和,车拧到家。各种针法交错使用,变化多端,或相细相间,或虚实结合,阴阳远近表现无遗。通过巧妙运用这些针法来表现光、影、形、质,使画面层次分明、鲜活灵动。

重庆市九龙坡蜀绣传承人进行蜀绣创作

如今,蜀绣成为我国首批国家级非物质文化遗产代表性项目,逐渐以衣物、首饰、装饰画等更为精致的形式,重新出现在人们的视线中。其创作题材还大量使用民间吉样如意图案,如龙、凤、鹿、鹤等,都是传统文化里象征富贵、长寿、财禄、福运等纹样,这些素材都反映了巴渝人民对于美好生活的追求。

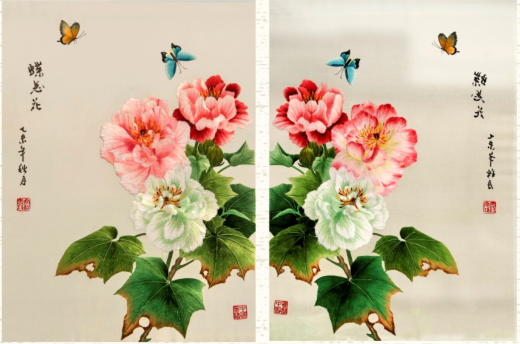

双面異色绣《蝶恋花》

与川西蜀绣、苏绣、粤绣、湘绣等相比,重庆蜀绣更突出地显示着鲜明的重庆地方特色和文化内涵,呈现出大胆夸张、想像丰富、幽默逗趣、贴近生活的艺术风格。它以传统的花卉、动物、戏装、脸谱、风景、城市建筑、仕女、现代人像等为创作题材,内容极为丰富。其绣法以单面绣、双面绣、异形异彩绣为主,基本技法包括铺针、直针、斜针、穿针、参针、散套针、三排针、浮线针、覆盖针、压花、上飞色、下飞色等,整个针法体系完整而严密,具有密不成锥、稀不见底、光亮平齐、短针细密、内实外松、张弛有度的技艺特点。2008年,重庆蜀绣被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

蜀绣历经千年历史流变

从兴起到繁荣再到衰落

再到如今的保护与传承

每一帧光影都值得被岁月留痕

从而传播给了更多的人~

资料来源:红星新闻、四川省图书馆、李学勤.字源.天津古籍出版社、中国非物质文化遗产数字博物馆.蜀绣、李子柒官方微信公众号、九龙坡文旅

图片来源:四川省图书馆、《字源》、成都蜀锦织绣博物馆、李子柒官方微信公众号

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会