冰川融雪形成的瀑布,正在从冰崖壁上的缝隙中喷薄而出。©赵宇 摄影 | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

北极地区作为全球气候变化的敏感区域,近年来在全球变暖的背景下发生了剧烈变化。特别是北极海冰的减少,成为全球气候变化的重要指标之一。自1979年以来,北极夏季海冰覆盖面积已减少了40%以上,这一变化对于全球气候系统产生了深远的影响。尽管气候模型在长期预测中已表现出海冰覆盖面积逐年下降的趋势,但对于海冰变化的短期波动和某些极端气象现象的预测仍然存在较大的误差。

最近,美国俄克拉荷马大学的研究人员提出了一个可能的解决方案,认为北极气旋可能是海冰消融模型中的缺失环节。“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到这篇于2025年1月22日发表在《地球与环境通讯》期刊上的最新研究,该研究表明,北极气旋在海冰快速消融中扮演着重要角色,而现有的气候模型未能充分考虑这一因素。这一发现不仅为我们提供了对北极气候变化更为精准的理解,也可能为未来的天气预报和气候模型提供重要的改进方向。

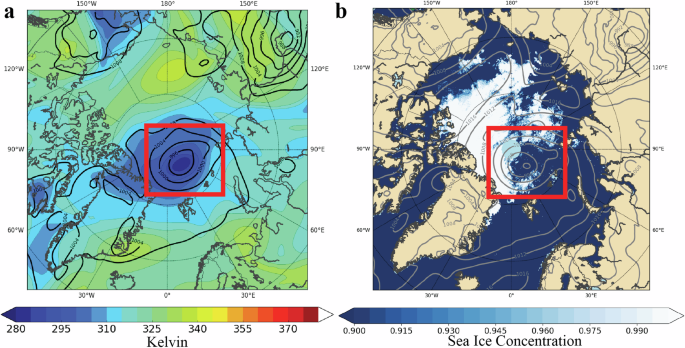

图1展示了基于观测的分析,揭示了北极气旋和对流层顶极涡旋(TPV)影响下北极海冰缩减的情况。其中,(a)图为2006年8月21日00 UTC的动态对流层顶上的位温(彩色填充,间隔为5K)以及海平面气压(黑色等值线,间隔为4hPa,仅显示1004hPa及以下的值),(b)图为同一天通过被动微波卫星辐射测量合成的海冰浓度(彩色填充)。红色矩形区域突出了(b)图中局部海冰浓度较低的区域,该区域位于(a)图基于观测再分析的TPV和北极气旋之下。动态对流层顶定义为2 PVU表面(1 PVU = 10⁶ K m² kg⁻¹ s⁻¹)。极点附近(纬度≥87.5°N)的海冰浓度数据已被屏蔽。图源:Steven M. Cavallo, Madeline C. Frank, Cecilia M. Bitz.

气旋是一种大范围的低气压系统,通常伴随着强风和暴风雪等极端天气。北极气旋则是发生在北极地区的气旋现象,它们的存在和活动对于北极气候系统的变化具有重要影响。北极气旋的特点是它们的预报非常困难,而且在现有的气候模型中也难以精确模拟。正因为如此,研究人员在探讨海冰减少的过程中,逐渐认识到气旋可能是导致海冰消融的一个重要因素。

研究表明,北极气旋的出现,尤其是在海冰较薄的区域,可能会加剧海冰的消融。具体来说,北极气旋带来的强风会产生海浪,这些海浪会冲击海冰,导致大块海冰破裂,进而加速冰层的融化。此外,气旋还可能通过上升流的作用,使温暖的海水与海面冷水混合,从而提高海水温度,帮助融化较薄的海冰。

尽管这些机制尚未完全明了,但研究人员已经发现,北极气旋对海冰的影响不仅仅局限于风和海浪的作用,还包括温度变化和大气环流的相互作用。换句话说,北极气旋并非单一因素,而是一个复杂的大气-海洋交互过程的一部分。

俄克拉荷马大学的研究团队提出了一个新概念:“极快速海冰损失事件”(VRILEs,Very Rapid Sea Ice Loss Events)。这一现象指的是北极地区在短期内发生的海冰大幅度减少的事件,通常发生在5~18天的时间尺度内。VRILEs的出现与北极气旋密切相关,尤其是在薄海冰区域。当气旋活动增强时,海冰往往会迅速减少,这一过程在近几年愈发频繁。

VRILEs的发生,特别是在夏季的6月到8月期间,对北极海冰的减少起到了显著作用。通过对多个年份的数据进行分析,研究人员发现,近年来VRILEs的频率呈上升趋势,尤其是在夏季。这一趋势与北极海冰的快速消融密切相关,表明北极气旋在促进海冰消融方面发挥了重要作用。

为了研究短时间尺度上的SIE变化,本研究采用了两种方法。第一种方法是通过计算1990至2018年间的日常气候学均值(即去除平均值后的ΔSIE),来识别SIE变化的极值。第二种方法使用了高通巴特沃斯滤波器来过滤ΔSIE数据,设置18天为截止周期,从而提取出短时间尺度的变化,这些变化一般可以归因于天气因素(例如大气环流变化)。在这两种方法中,ΔSIE的极值被看作是变化分布中的尾部,尤其是变化幅度较大的5%部分。方法一可以识别出所有的极端SIE损失事件,但它并没有区分不同时间尺度的变化。而方法二则去除了长期气候变化和季节性波动的影响,更聚焦于短时间尺度内的天气变化。因此,方法二能够有效捕捉到大气过程引起的海冰变化。

接下来,研究人员将两种方法得到的极端事件合并成一个总的事件集合,称为ΔSIEtotal。在分析过程中,若两种方法识别出的是同一个事件,那么研究人员会在两个方法中分别记录该事件,但最终只会在ΔSIEtotal中添加一次。此外,为了避免连续发生的VRILE事件(例如由持续气旋引起的变化)被重复计算,研究人员将连续几天内发生的VRILE合并为一个“独特VRILE”,并以最后一天为该事件的日期。

最后,研究还通过计算每日ΔSIE数据的功率谱密度(PSD),并将其与理论红噪声谱进行对比,来确认数据的统计显著性。为了进一步了解VRILE事件的空间分布,研究人员使用了NSIDC的海冰浓度数据,计算了VRILE事件发生前五天内的海冰浓度变化,并通过比较相邻网格点的变化,确定了冰损失的最大区域。结合ERA5大气数据,研究人员分析了与VRILE位置相关的大气场,并识别了最接近的表面气旋或顶层潜在温度(TPV),以便进一步研究这些气象现象对海冰变化的影响。

除了直接的气候现象,研究还发现,北极气旋与“极涡”(Tropopause Polar Vortices,TPVs)之间存在密切的关系。

极涡是位于北极上空大气层中的一个环流系统,其存在通常在气旋形成之前的几天甚至几个月就已出现。这个研究表明,极涡的存在可能为气旋的形成提供了有利的条件,特别是在气旋影响较为显著的区域。通过对比北极气旋与极涡的活动,研究人员发现,极涡可以提前预示气旋的到来,从而为未来的气候预测提供了一定的线索。

从海冰消融的全球影响来看,北极海冰的减少不仅影响北极地区的气候,还会对全球气候产生深远的影响。海冰在地球气候系统中起到了反射太阳辐射、调节海洋温度和大气环流等重要作用。随着海冰的减少,地表的反射率降低,更多的太阳辐射被吸收,导致气温上升。这一变化会引发全球范围内的气候异常,如极端天气事件、海平面上升等。

此外,北极海冰的消融还可能导致大气环流模式的变化,进而影响北半球的天气。研究表明,海冰减少可能会加剧北极放大效应,即北极地区的温度升高速率远高于其他地区。这种变化不仅对北极生态系统构成威胁,还可能影响全球的气候模式,导致更多极端天气事件的发生。

从这个模型的局限、与未来的研究方向来看,尽管当前的气候模型已经能够在长期预测中反映出北极海冰的逐渐减少,但对于短期波动和极端事件的预测仍然存在很大的误差。这主要是因为现有模型未能充分考虑北极气旋和极涡等大气现象对海冰的影响。

研究人员指出,未来的气候模型需要将北极气旋和极涡等因素纳入考虑,从而更准确地预测海冰变化,特别是在短期尺度上的变化。提高气候模型的精确性,不仅能够更好地预测北极海冰的变化,还能够为全球气候变化提供更加科学的预测依据。

(注:1.本文仅代表资讯。不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会