洛阳古都

巍巍中华五千年,朝代几多变迁。

在这五千年的历史长河中,洛阳作为13个朝代的都城,见证了风雨飘扬的朝代更迭。

这13个朝代分别是:夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、后梁、后唐、后晋。

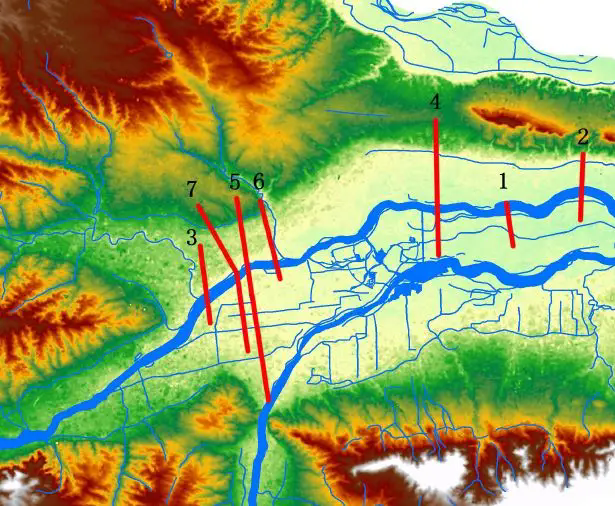

在有迹可循的夏都斟鄩、商都西亳、周都成周与王城、汉魏洛阳城、隋唐东都城等著名都城遗址里,依稀还能看到往日洛阳的风华。

遍数历史上的洛阳城市轴线

图片来源:王永强《基于城市与自然融合的洛阳轴线体系研究》

姒太康是夏朝的第二位皇帝,老爹是夏朝的建立者“启”,爷爷则更厉害喽,就是鼎鼎大名的“禹”。没错儿,就是治水三过家门而不入的那位。

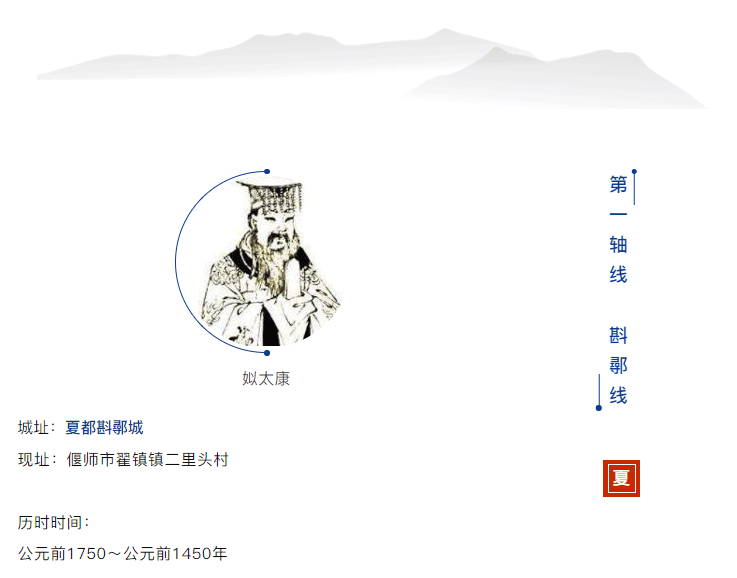

据《竹书纪年》记载,从夏朝第三任君主太康开始,到夏桀皆以斟鄩为都,其位置在洛阳盆地洛州巩县西南五十八里,也就是今天偃师市境内的二里头。1959 年发掘的二里头遗址是夏王朝自太康到夏桀王的都城,东西约 2.4 公里长,南北约1.9 公里宽,总面积约 3.75 平方公里。

二里头遗址是迄今可以确认的中国最早的具有明确规划的都邑,这里也是迄今所知中国最早的中轴线规划的大型宫室建筑群。

二里头遗址是以宫城为中心,南北、东西道路明确的都城城市。此时的斟郇城轴线特征尚不明显,基本上可以看作是以南北向最长道路为轴线向两端延伸。

二里头遗址平面图

图片来源:许宏等《二里头遗址聚落形态的初步考察》

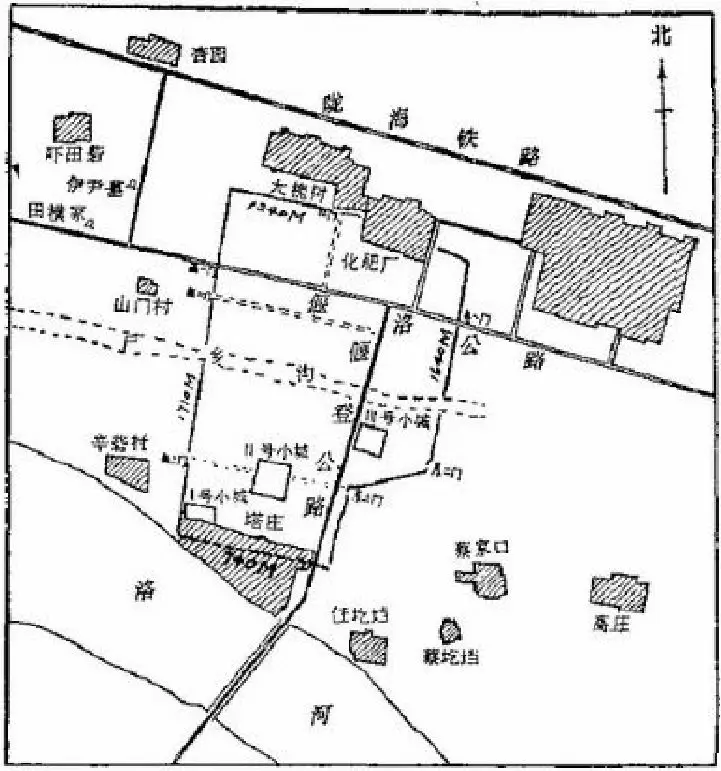

1983 年中国社会科学院考古研究所发现并发掘的商都西亳遗址,西南距二里头遗址 6 公里。作为早商时代的一座都城,偃师商城有大小两重城墙,“大城”是在“小城”的基础上经过扩建而来的。

城址的中轴线是以一条贯通南北的大道为基础的,该大道从北城门经宫殿区直至城南,在大道左右对称分布着东西城门、宫殿建筑等。经纬向布置的城中道路也开创了古代规则式道路网之先河。

商都西毫城

图片来源:王铎《洛阳古代城市与园林》

第一和第二中轴线代表了洛阳的初建时期,也就是中国史启始的夏商时代,自上古起,河洛地区就成为关中、华北、华中、华南四大地区进行各种交流的枢纽之地。各地区的精华在这里不断得到聚集、融合、升华。

直至夏商时期,洛阳开始向重要城市起步,并作为中国最早的国都。

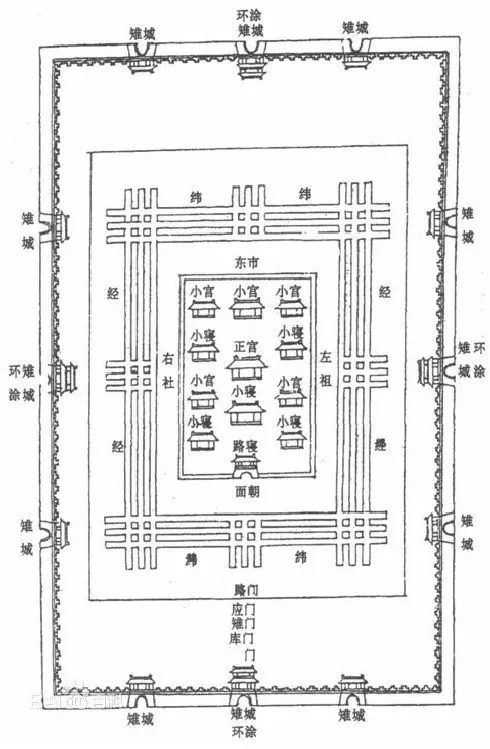

东周王城在我国历史及古代都城史上占有重要地位,从王城平面图可以看出,王城的宫殿区位于城市南部,城市每边各有三门,经纬道路各九条,宫城居中,其他建筑周边排布,规整如一。前后左右,九经九纬,也就奠定了中轴线布局的必然性。

周王城图

图片来源:庄璟《元河南志》

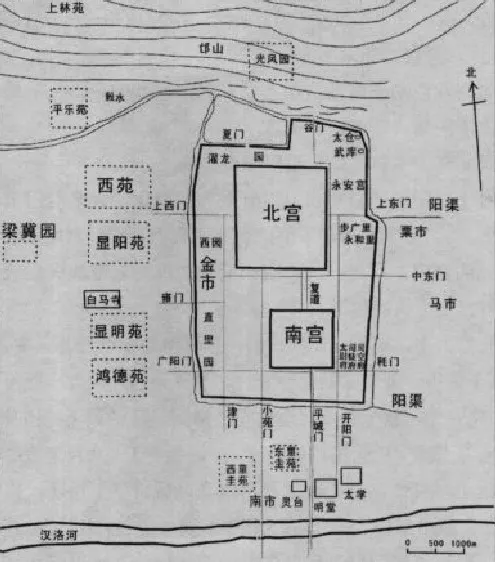

东汉时期,洛阳称为雒阳,是在原周代都城的位置上建设起来的,即现今白马寺以东。

都城规划既遵从了周代以来以宫城为中心,“经涂九轨,左祖右社,面朝后市”的礼制原则,又突破此规,将礼制建筑(明堂、辟雍、灵台)设于南郊,宫外建设郭城,注重防卫功能;道路布局纵横成网,通达方便,宽阔平坦,而摆脱了“经涂九轨”的束缚。

东汉洛阳城示意图

图片来源:王铎《北魏洛阳规划及其城史地位》

洛阳史上最令人心潮澎湃的城市轴线。天堂、明堂、应天门、天津桥、天街、定鼎门等宏伟建筑依次排开!古洛阳至此如日中天,而后就缓缓下坠了……

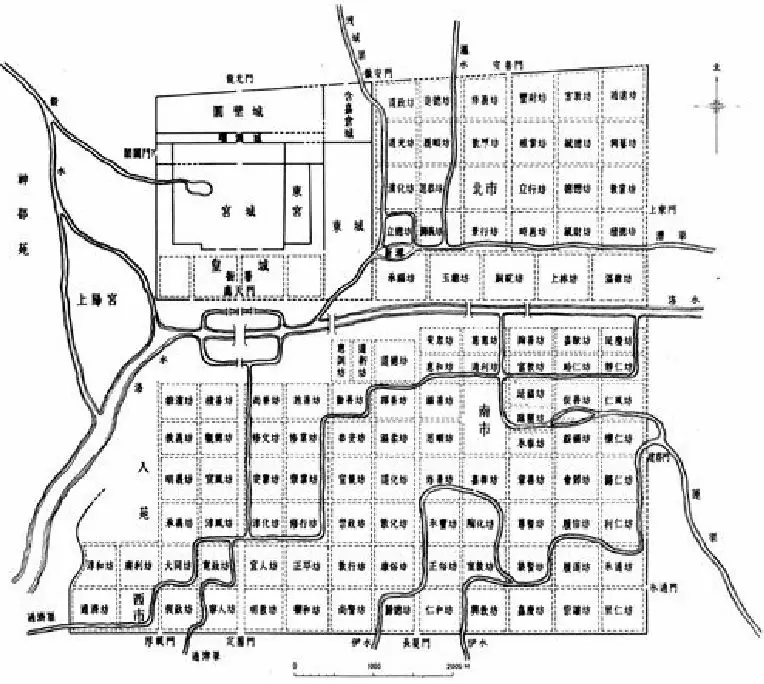

隋唐洛阳城是洛阳建都史上的鼎盛时期,地处洛阳市城区及近郊,东距汉魏故城约 9公里,拥有良好的自然山水格局和城市空间布局。全城面积约 5

300 公顷,东西平均长度为 7000 米,最宽处 7290 米,南北通长 7312 米,平面近于方形。

隋唐洛阳城平面图

图片来源:《中国古代建筑史》

隋唐洛阳城建设起源于隋朝时期,最初定名为东都洛阳,是隋炀帝任命我国古代著名的城市规划和建筑工程专家宇文恺负责建设的。从平面图可以看出,由于受到城市地形地貌所限,宫城和皇城全部置于城市北区的整个西半部,隋唐洛阳城就会有一条明显的偏于西部的城市南北中轴线。

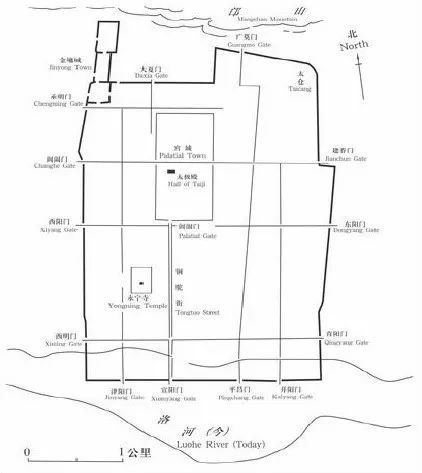

北魏洛阳城内城平面图

图片来源:洛阳市委宣传部

整个城市呈正方形,有东西向和南北向的两条城市主干道十字交叉贯穿全城,并连接东、西、南、北四门,将整个城市一分为四。

作为重要的商路,东西向道路属于“洛阳—西安”一线的“两京大道”,向西沿古“丝绸之路”可达青海、新疆,向东可到山东沿海。

而南北向的“晋楚孔道”是从山西经风陵渡等地跨过黄河来到洛阳,再由洛阳向南经汝州、鲁山、南阳等地到达江淮地区。

南北向道路两侧建筑对称布局,一定程度上扮演者城市轴线的功能。

公元1916年袁世凯在洛阳修西工兵营,5000年古城开始大规模近现代化建设,后吴佩孚于今金谷园村附近修飞机场,冯玉祥、蒋介石进一步推进营建。洛阳城市建设正式向明清故城以西,即周王城、隋唐故城宫城遗址区发展。新中国成立后,洛阳又被推入历史的风口浪尖,成为重工业基地。为保护地下历代遗址文物,避开旧城建新城,于涧西地区修建了一拖等五座大型厂矿。即涧西城市规划组团,20实际60年代后,随着涧西、老城两大地区的联系日益密切,西工组团开始崛起,成为城市中心区域。金谷园路、体育场路成为三大地区的中心切线。即为洛阳第七城市轴线。

公元2002年,东周天子驾六车马坑在这里发现。随后周王城广场的建设,为这条持续了86年的新轴线,打上了浓墨重彩的休止符。

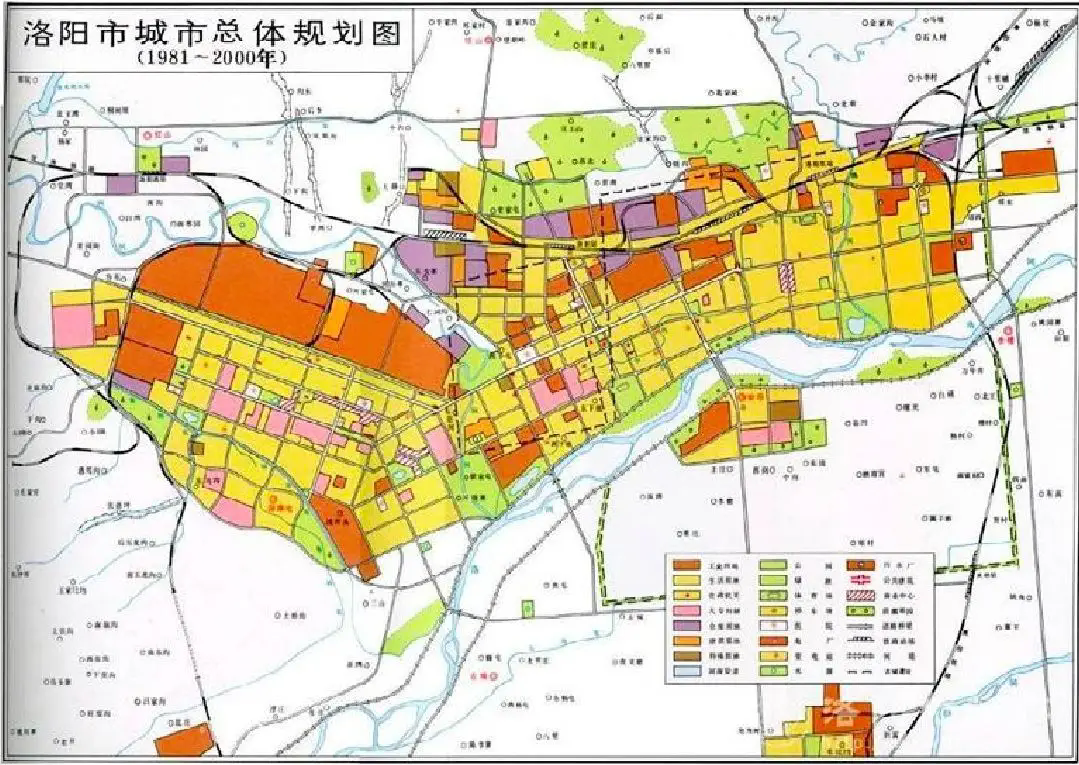

1988 年编制的《洛阳历史文化名城保护规划》针对洛阳极为丰富的历史文物,提出强化三条城市轴线,即历史轴线、景观轴线、时代轴线。其中历史轴线以东西向的中州路为主,景观轴线与隋唐城轴线相一致,时代轴线主要以西工区体育场路和金谷园路为主,仅是目前时代轴线的洛河以北部分。

洛阳市第二期城市总体规划

图片来源:洛阳市城乡规划局

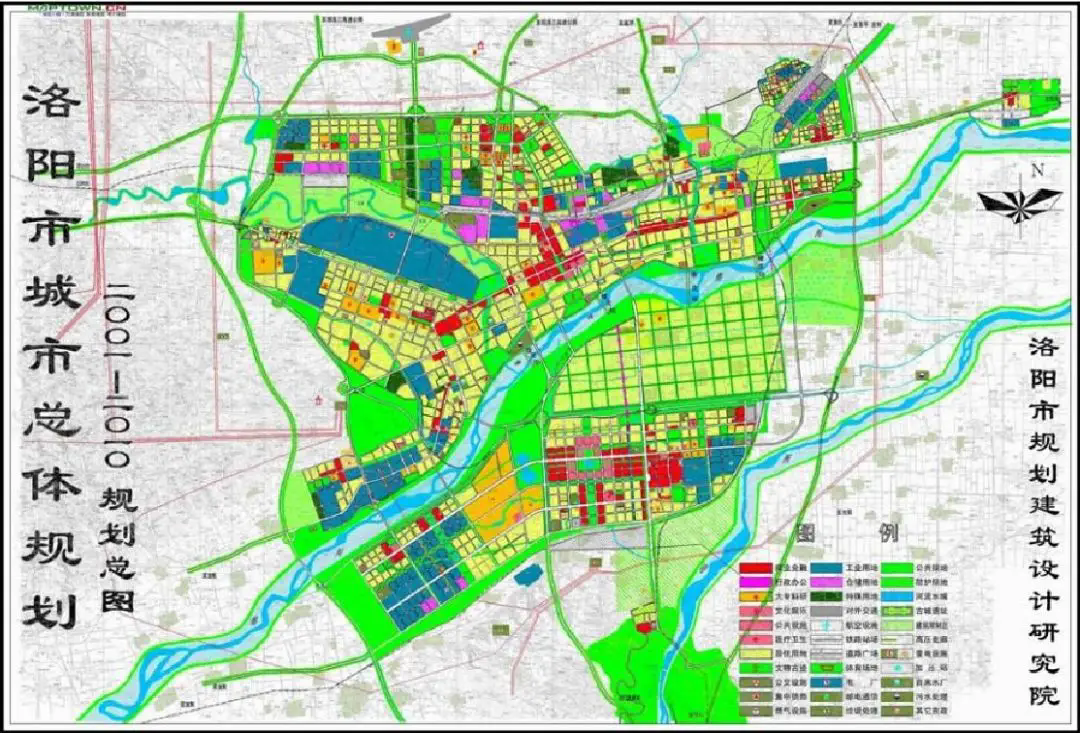

公元2002年,随着中国历史上最大规模的城市化建设浪潮,洛阳洛南新区开始营建,最大程度地避开了隋唐南里坊区。这里拥有新世纪中国城市化建设的各种元素,洛阳第八轴线是这些元素的荟萃之线,值得当代国人细细品味。

总体布局形态是以洛河为轴线,南北两岸对应发展。以洛河两岸带状区域为主体,以城市快速路、主次干道及外围环城高速为城市骨架,以周山绿地和隋唐城遗址保护区为城市绿心,共同组成多核结构的组团式布局形态。融合洛河、涧河、瀍河与城市建设用地的协调发展,为建设山水园林城市打下坚实基础。

同时,在城市“南拓北跨”过程中吸取了洛北城市建设压占大遗址的沉痛教训,将隋唐城遗址和邙山古墓群作为永久性绿地,使城市发展空间和文物空间分离,为文物保护提供良好的先决性条件。

该轴线贯穿洛阳南北,北起邙山,沿金谷园路和王城广场向南,穿越洛河和隋唐植物园进入洛南新区,直指龙门山,是名副其实的城市中轴线。

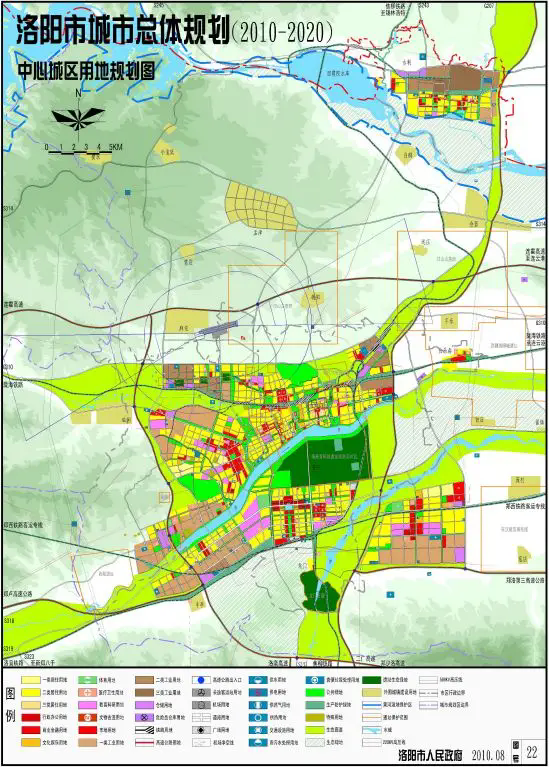

洛阳市第三期城市总体规划

图片来源:洛阳市城乡规划局

公元2010年,洛阳新区拓展区——伊东新区规划图正式对外公布。洛阳城的新轴线,终于又一次向伊洛盆地的中心线逼近。偃南新区的建设,也更加使这条轴线变得名副其实。

四期总规以来洛阳城市轴线依然是历史轴线、时代轴线和景观轴线。伊滨新区规划形成了区域中央轴带景观,由南至北依次为:万安山山体、产业配套区商业街、科技研发区湖心高层建筑、中心商业街、商务中心超高层标志性建筑、牡丹花岛公共建筑群和伊河,初步形成了高低起伏的区域轴线。

洛阳市第四期城市总体规划

图片来源:洛阳市城乡规划局

来源: 中国城市规划学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会