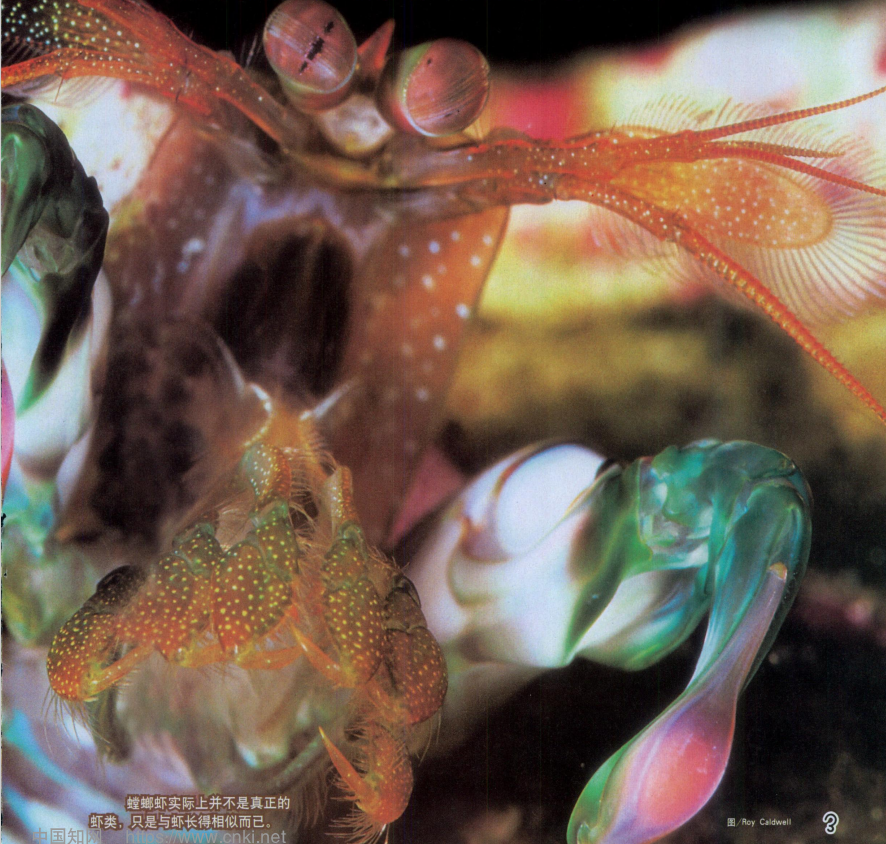

螳螂虾属于甲壳纲,口脚目动物,栖息于世界各地的近海水域中。螳螂虾既不是虾,也不是螳螂,而是兼有二者的特点。其身体由虾状节腹部、甲壳、游水足、触须和巨大的螯状附肢组成,它的附肢看上去就像一把折叠刀。就外形来看,与陆地上的螳螂非常相似,因而得名螳螂虾。生物学家的分类方法,主要有两个种类:矛肢螳螂虾和锤肢螳螂虾。矛肢螳螂虾的附肢呈尖头状,用来刺扎游鱼;锤肢螳螂虾的附肢顶端呈圆节状,能敲碎动物厚厚的甲壳。雀尾螳螂虾就属于后者。

雀尾螳螂虾的体长通常在10-18厘米之间,身体呈流线型,由头胸甲、分节的躯干和扇状尾部构成。其最引人注目的莫过于孔雀开屏般的尾扇——由多层半透明薄片叠加而成的扇形结构,在光线下折射出蓝、绿、金交织的金属光泽,仿佛披着一件彩虹战袍。这种色彩并非来自色素,而是源于其外骨骼表面的光子晶体结构,通过纳米级的周期性排列选择性反射光线,形成动态变幻的虹彩效果。

雀尾螳螂虾分布于印度洋、太平洋的热带海域,包括中国的南海及台湾海域,常栖息在礁石的缝隙里或洞穴中,或躲在岩石、珊瑚的后面守株待兔。雀尾螳螂虾的捕食范围很广泛,猎物包括腹足动物、甲壳类动物和双壳类动物等。只要被雀尾螳螂虾看中,它便一定会凶猛地给猎物赏上几拳。

攻击猎物时,它可以在1/50秒内将捕肢的前端弹射出去,最高时速超过80千米,加速度甚至超过了一些手枪子弹,可产生巨大的冲击力。摩擦瞬间产生高温,周围的水甚至能冒出电火花。而且它的“武器”结实耐用,大约在敲击5万次后才会损坏。它不但可以将猎物肢解,还能把贝壳、海螺砸个粉碎,堪称海洋世界中无可匹敌的“拳击手”。

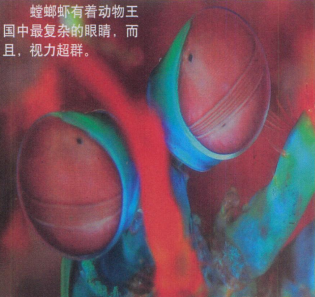

与昆虫和甲壳类动物一样,雀尾螳螂虾的复眼堪称生物视觉系统的巅峰之作,这种眼睛结构与脊椎动物的眼睛有很大不同。毫无疑问,螳螂虾能看见色彩,其色觉范围可以覆盖人类所能看见的所有光谱,并且还能看见我们人类看不见的紫外线和红外线,某些螳螂虾的色彩分辨能力甚至能达到16种。

雀尾螳螂虾不仅能识别紫外线和红外线,还能感知圆偏振光——这种能力在动物界极为罕见。这种能力在它们寻找配偶过程中可能起着非常重要的作用。由于雀尾螳螂虾的甲壳中含有大量糖分,因而它们的部分甲壳能反射圆偏振光,看上去就像闪闪发光的珠宝。利用圆偏振光与潜在配偶进行交流时不易被掠食者发现。研究发现,当遭遇威胁时,它们会高频振动附肢,配合荧光信号与偏振光变化,形成多重防御语言。

雀尾螳螂虾的演化策略展现了极端特化的生存智慧。然而,珊瑚礁生态系统的退化正威胁着这个神奇物种。保护雀尾螳螂虾,不仅是守护一道海洋彩虹,更是维系着自然界暴力与优雅完美融合的生存艺术。当我们惊叹于它的绚丽时,或许更应深思:这个将攻击升华为艺术、把光线编织成语言的生物,正在用它独特的方式,诉说着生命进化的无限可能。

参考文献:

[1] 林宽雨.“海中拳击手”——雀尾螳螂虾[J].动物万花筒.

[2] 螳螂虾眼或许能视“癌”[J].科技日报.

[3] 张守忠.神奇的螳螂虾[J].百科知识

[4] 程勇.惹是生非的螳螂虾[J].

[5] 马晓慧.螳螂虾——多才多艺的海洋舞者[J].明星脱口秀.

来源: 大连圣亚海洋生物研究所

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大连圣亚海洋科普

大连圣亚海洋科普