新材料:热也高效,冷也高效 | 袁岚峰

关注风云之声,提升思维层次

导读:从伊甸园的灌溉到现在的制冷与供热,人类似乎总是在技术进步破坏环境导致自身衰亡的怪圈里挣扎。只有基础研究的进步,才有望让我们打破怪圈,高效而环保地利用资源,可持续发展,将来才有机会冲出地球,移民宇宙。

————————————————————————————————

今天向大家介绍在制冷与供热技术方面的两个重大进展,它们都来自同一个名字有点奇怪的原理,叫做“压卡效应”(barocaloric effect)。

其中一项发表在2019年的《自然》(Nature)杂志(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1042-5),中国科学院金属研究所的李昺研究员团队根据“庞压卡效应”制造了世界上第一台压卡制冷机。

另一项发表在近期的《科学进展》(Science Advances)杂志,李昺团队又根据“反常压卡效应”制造了可以高效率储存热能的“热池”。

《基于反常压卡效应的热池》

这两个成果的意义何在呢?我们可以追溯到人类早期文明的兴亡。

两河流域是人类文明的起源地之一,曾经被古犹太人和希腊人描绘为天堂一般的伊甸园,但现在已经面目全非,气候干燥,土壤裸露,沙丘遍野。为什么会变成这样呢?

公元前7000年左右,农业在这里开始萌芽。公元前5000年左右,人们开始发展灌溉工程。但由于中下游地区没有上游那样的较大的自然落差,水的流动性很不好。汉谟拉比时期修建了名叫“汉谟拉比——万民之福”的大运河,并将主要城市和周边地区的水利系统连接成庞大复杂的灌溉体系。但在灌溉的同时排涝一直是严重的短板,导致水在农田中长期滞留,日晒将水蒸发后留下盐分。长期耕作后,土壤逐渐盐碱化。农民不得不改去种植抗盐碱作物,直到抗盐碱作物都不能生长,最终只得把土地遗弃。

在乌尔第三王朝末期曾经发生粮荒,粮价上涨了60倍。土壤盐碱化毁灭了文明的经济基础,导致文明被外族征服。最终,伊甸园变成了荒漠。这场悲剧可以归因为,人类大规模使用在环保方面还不成熟的技术。

在J•唐纳德•休斯的名著《世界环境史》中,有一节“乌鲁克城墙:吉尔伽美什和城市的起源”,里面提到:“如果不是他们私自开凿河流灌溉,这块地域本不会成为沙漠。”

以史为鉴,现在的制冷技术和供热技术,正是当今人类大量依赖、但是破坏环境的不成熟技术。供热的重要性,用过炉灶或暖气的人都能理解。而制冷的重要性,有一个很有趣的例子,来自新加坡开国总理李光耀。李光耀有一次在接受采访时说,对新加坡来说,“空调是最重要的发明,也许是最具历史意义的发明之一。它使人类得以在热带发展,改变了文明的性质。没有空调,你只能在凉爽的早晨或黄昏工作几个小时。我当上总理后的第一件事,就是在公务员机关大楼里安装空调。这是提高公共效率的关键。”

李光耀论空调1

李光耀论空调2

然而目前,这两类技术都有巨大的弊端。先来看制冷,它每年消耗全球25%至30%的电力,而且传统的气态制冷剂如氟利昂既破坏臭氧层,又导致温室效应。再来看供热,人类的初级能源约有31%用来生产热能,其他能源利用过程中又有28%的初级能源以热能的形式被浪费,总和起来热能生产占了全球最终能源消耗的一半以上。不仅如此,热能生产还直接导致了全球30%的碳排放。

热力学第二定律告诉我们,把电能或机械能转换成热能是一种非常划不来的事情,因为电能和机械能是有序的高品质能量,它们来自有序运动,热能是低品质的能量,它来自无序运动。高品质的能量可以完全转化成低品质的能量,低品质的能量却不能完全转化成高品质的能量,这就是热力学第二定律的一种表述。

因此,如果有高等的外星文明看到地球,肯定会觉得非常惊讶:地球人好不容易生产出来的高品质能量,竟然有很大一部分被用于制造热能,这种能量利用效率简直是低得令人发指。这种感觉,就像我们现在回头看蒸汽机时代一样。

所以,现有的供热和制冷技术正是当今人类有可能自掘坟墓的不成熟技术,好比巴比伦人的灌溉。我们在一开头说的压卡效应的两个应用,正是在很大程度上解决了这个问题,提供了高效而环保的制冷与供热方案。

为了搞懂这两个进展,首先让我们了解一下什么是压卡效应。这个词当中的“压”很容易理解是压强,但奇怪的是那个“卡”字,难道是卡脖子的卡吗?实际上,这个“卡”是卡路里的卡,是热量的意思!压卡效应的英文名是barocaloric effect,baro是压强的词头,caloric是卡路里的形容词。其实还有人把这个词翻译为压热效应,这样就好理解多了。

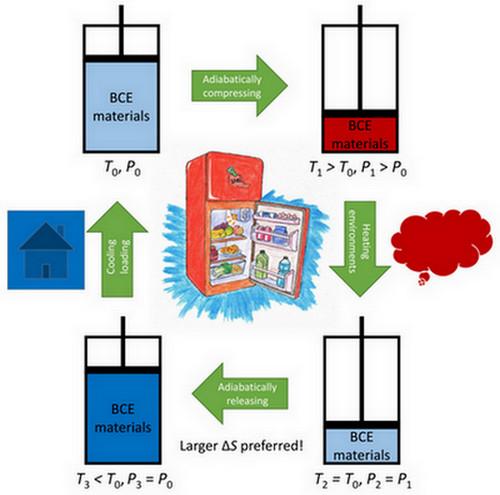

那么这个压卡效应或者压热效应,究竟是什么意思呢?它说的就是压强与热量之间的相互转化,即对一个材料施加压力时它会放出热量,卸下压强时它会吸收热量。只要一种材料可以让压强与热量互相转化,就相当于这两者之间有了一个兑换率,好比人民币跟美元可以兑换,人们就可以设计出一种工作循环,实现制冷或供热的效果。

例如先在房间外面给压卡材料加压,然后把它拿到房间里卸压,这时它就从房间里吸热,房间就变冷了一点。再把它拿到房间外面加压,它又放出热量,恢复了最初状态。如此循环往复,就达到了给房间制冷的效果。

压卡效应材料的制冷循环示意图利用两种物理量之间的转换可以设计机器,这是一个普遍的道理,例如所有的内燃机都是热能与机械能之间的转换,所有的发电机或电动机都是电能与机械能之间的转换。又如有一种效应叫做磁热效应,即磁场与热量之间的转换,利用它就可以设计磁热制冷机,这正是李昺在中国科学院金属研究所读博士时的研究课题。

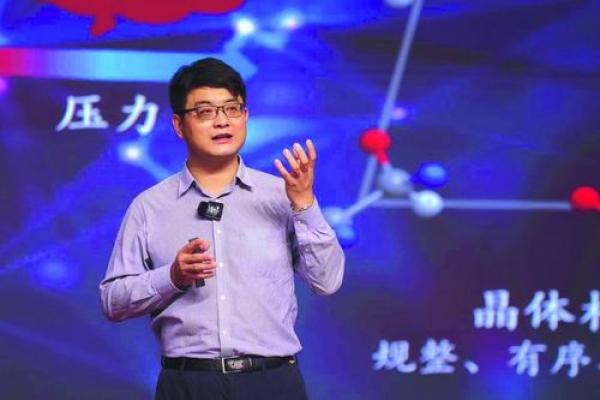

李昺

你也许会问,压卡效应制冷的原理既然如此简单,为什么要到最近才实现?答案是,大多数材料的压卡效应太弱了,用它来制冷的效率很低,跟其他已有的方法相比没有优势。所以需要注意,李昺研究组2019年在《自然》杂志的文章用的不是普通的压卡效应,而是庞压卡效应。所谓“庞”就是“庞大”的意思,对应英文的colossal。次一级的形容词叫做“巨”,巨大的巨,对应英文的giant。

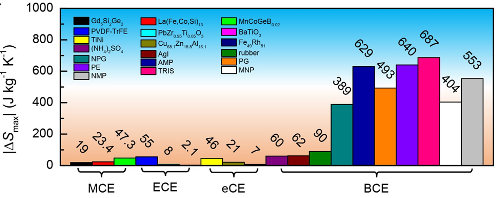

该工作报道的塑晶材料与当前主流固态相变制冷材料的最大等温熵变的对比。其中,塑晶材料分别为:neopentylglycol(NPG)、pentaglycerin (PG)、pentaerythritol(PE)、2-Amino-2-methyl-1、3-propanediol(AMP)、tris (hydroxymethyl) aminomethane(TRIS)、2-Methyl-2-nitro-1-propanol (MNP)、 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol (NMP)

例如有另一个效应叫做磁阻效应(magnetoresistance),然后有巨磁阻效应(giant magnetoresistance),它是大家每天用的硬盘磁存储的原理,两位科学家Albert Fert和Peter Grünberg因此获得了2007年诺贝尔物理学奖。后来人们发现了更猛的,就叫做庞磁阻效应(colossal magnetoresistance)。科学界的命名法,就是这么简单质朴。

2007年诺贝尔物理学奖颁给Albert Fert和Peter Grünberg,因为发现巨磁阻效应

言归正传,庞压卡效应究竟有多庞大呢?李昺给出的一个例子是一种塑晶材料,所谓塑晶(plastic crystal)就是具有塑性的固态晶体。这种塑晶材料在80摄氏度左右开始存储热量变成塑晶态,回到室温保存后,施加约6 MPa的微小压力(相当于人手捏物体的力)就可以瞬间释放出储存的大量热量,20秒内温度可以升高近50度。如果把这种材料做成手捏的玩具,一定会相当好玩,你会发现捏一下就会暴热,简直可以用来给武林高手练功。用这样的材料制冷,可想而知效率会大增,有望取代其他的技术。

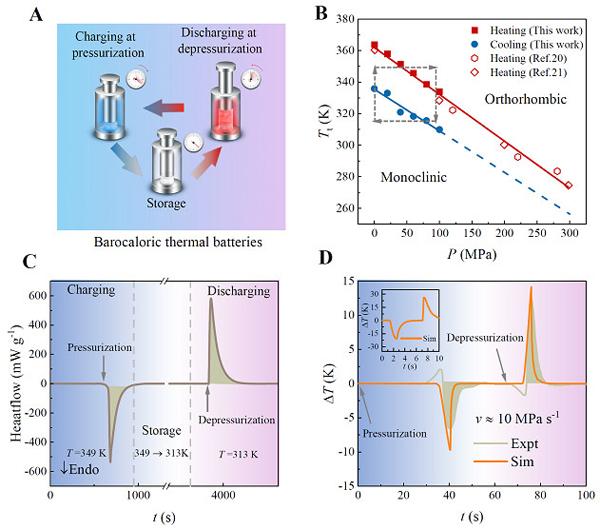

前面我们描述了,制冷用的不是普通的压卡效应,而是庞压卡效应。下面我们再来解释储热,它用的也不是普通的压卡效应,而是反常庞压卡效应。反常的意思是,它跟压卡效应的方向相反。压卡效应是加压放热,卸压吸热,而反常压卡效应是加压吸热,卸压放热。利用反常压卡效应,就可以实现储热。思路很简单,只需要三步:第一步,材料与热源接触,加压吸热,同时为热源降温;第二步,保持压力,热量可长期稳定存储,不随环境温度的变化而耗散;第三步,卸压时材料对外放热,实现余热再利用。

实际上,具有反常压卡效应的材料也不少。但李昺研究组真正的成果在于,跟北京高压科学研究中心李阔研究员团队、上海交通大学林尚超教授团队等合作,给反常压卡效应加了个“庞”。也就是说,他们发现了第一种具有反常庞压卡效应的材料——硫氰酸铵(NH4SCN)。利用这种材料,就既可以高效地制冷,也可以高效地储热。

基于反常压卡效应的压力可控储热过程

在他们2023年2月发表在《科学进展》上的文章中,储热的效率达到了惊人的92%!如果这样的技术广泛使用,地球人用于供热的能源消耗可望大幅下降,外星文明对我们的评价也许会上一个台阶。

如果你非常有好奇心,你也许会问,为什么这些材料会具有正向或反向的压卡效应?我们来简单地解释一下。

压卡效应材料的分子一般是有机分子,它们有大量的转动自由度,平时在不停地随机转动,这是一种高能量的状态。可以把这些分子想象成一群在操场上排成队列的非常活跃的儿童,他们所处的位置是有序的,但每一个儿童自身在做着无序的转动,好比在翻跟头。

由于这些材料特别软,施加一个很小的压力,这些转动就会被抑制,材料变成低能量状态,从而释放出大量的热量。好比这些活跃的儿童在受到压力时被挤到一块去了,这时它们就不能乱翻跟头了,只能老老实实地规则排列。压力降低的时候,他们又可以乱翻跟头了,这就是吸收外界的热量,让材料回到高能量状态。总结起来就是加压放热,卸压吸热,这就是压卡效应。

压卡效应的原理看起来很容易理解,那为什么又有些材料会出现反常压卡效应呢?这意味着我们需要找到一种相互作用,它在低压下处于有序状态,高压下处于无序状态。这好像有点违反直觉,怎么会有这样的相互作用呢?是的,这正是反常压卡效应很少见的原因。但奇妙的是,他们居然还真找到了。

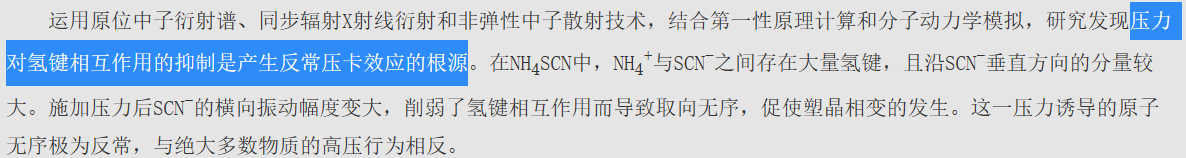

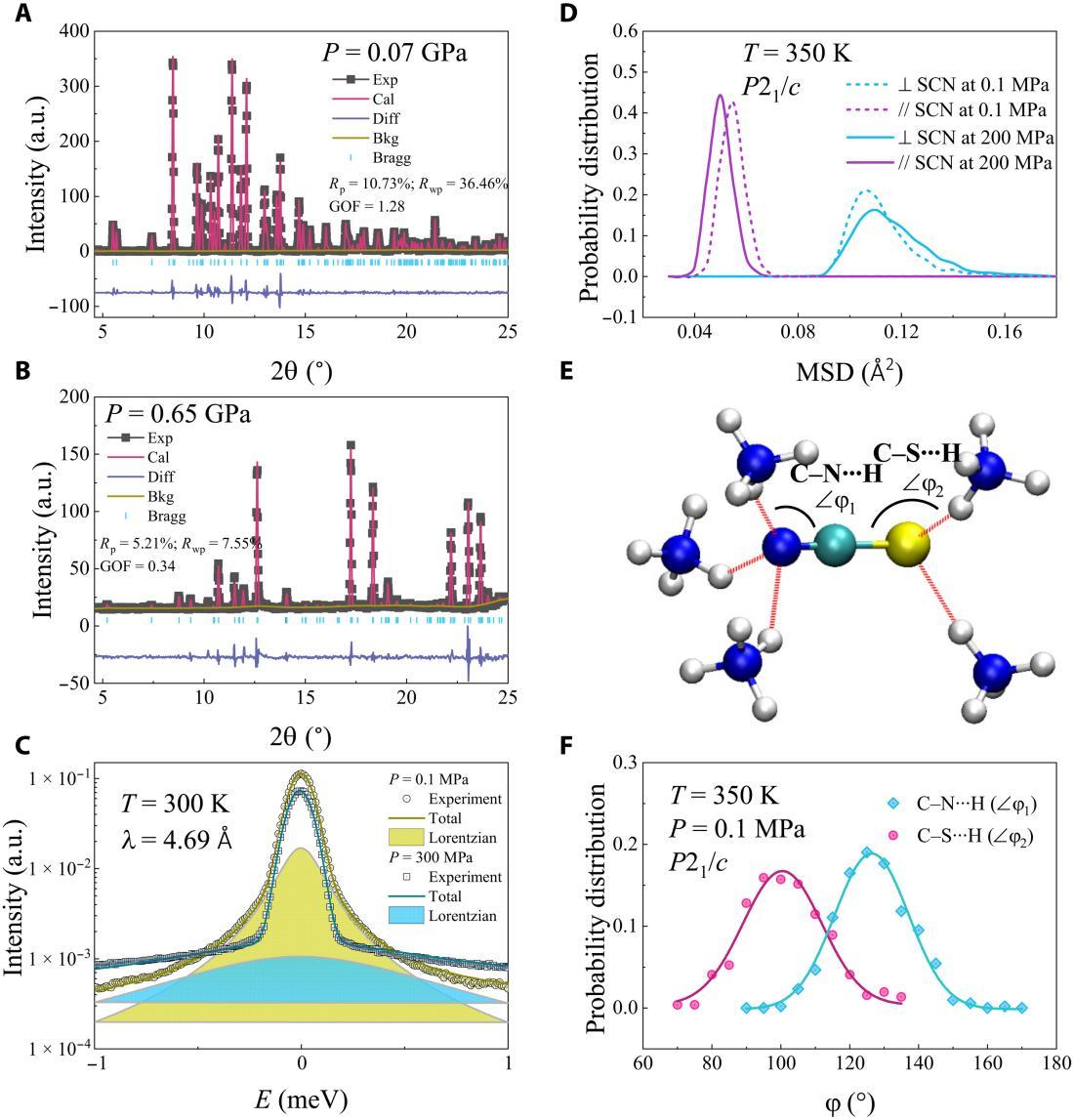

在他们找到的第一种具有反常庞压卡效应的材料硫氰酸铵中,铵离子(NH4+)与硫氰酸根离子(SCN-)之间存在大量的氢键,而且主要位于硫氰酸根离子的垂直方向。这是一种相对有序的状态。而在加压时,硫氰酸根离子在横向振动的幅度变大,这对氢键的作用是削弱而不是增强,于是体系反而变得无序了。同样把这些微观粒子想象成活跃的儿童,现在这些儿童在低压下倾向于拉起手来,在高压下拉手的机会反而下降,所以就出现了加压吸热、卸压放热的反常压卡效应。

压力对氢键相互作用的抑制是产生反常压卡效应的根源

对外加压强响应的结构动力学(李昺等人《科学进展》论文图4)

最后总结一下。从伊甸园的灌溉到现在的制冷与供热,人类似乎总是在技术进步破坏环境导致自身衰亡的怪圈里挣扎。只有基础研究的进步,才有望让我们打破怪圈,高效而环保地利用资源,可持续发展,将来才有机会冲出地球,移民宇宙。

扩展阅读:

《【中国科学报】李昺:找到既能制冷又能储热的新材料》

《金属所科研人员发现固体庞压卡效应》

《金属所等发现首个反常庞压卡材料体系》

《干货满满!聊聊混动技术这120年 | 科技袁人》

作者简介:袁岚峰,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心副研究员,中国科学技术大学科技传播系副主任,中国科学院科学传播研究中心副主任,科技与战略风云学会会长,“科技袁人”节目主讲人,安徽省科学技术协会常务委员,中国青少年新媒体协会常务理事,中国科普作家协会理事,入选“典赞·2018科普中国”十大科学传播人物。

来源: 风云际会(合肥)文化传播有限公司

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目