近日,中国海洋大学吴立新院士团队在全球地表向下太阳辐射历史及未来变化方面取得重要进展,相关成果发表在《国家科学评论》。

该研究首次全面分析了全球地表向下太阳辐射的历史变化,并评估了不同排放政策下的未来长期变化趋势,量化了温室气体和人为气溶胶的相对贡献,强调了水汽对过去太阳辐射的减少具有和气溶胶同等重要的作用,而未来太阳辐射的变化既取决于温室气体,也依赖于气溶胶排放。这一研究不仅为全球气候变化提供了宝贵的数据支持,更为气候政策的制定和未来能源战略的规划提供了深刻的启示。

地表向下太阳辐射:

作为地球表面能量平衡的关键组成部分,地表向下太阳辐射(DSSR)是地球生命的最终能量来源,并在很大程度上决定了生态系统的气候条件,也对全球降水起到约束作用。同时,作为光伏系统能量产出的主要因素,DSSR正成为一种有吸引力的资源,能够满足未来几十年日益增长的能源需求,同时减少对化石燃料的依赖,助力全球努力在2100年之前将气温上升限制在2°C 或理想情况下1.5°C 以下。

历史阶段全球DSSR的变暗趋势:

前人研究表明,DSSR在历史时期存在显著的年代际变化,特别是在陆地区域,1950至1980年代经历了广泛的“暗化”现象,而此后则出现了“亮化”趋势,这种变化在欧洲和北美尤为明显。类似的变化趋势在中国也有所体现,经过1950至1980年代的暗化和1990至2000年代的稳定期后,2005年以后,中国部分地区的DSSR出现了恢复性回升。然而,印度地区尚未见到DSSR的恢复。这些研究大多集中在陆地上,而且多指向于气溶胶变化的主导作用。但由于海洋观测数据缺乏,目前对全球DSSR的历史变化并不清楚。

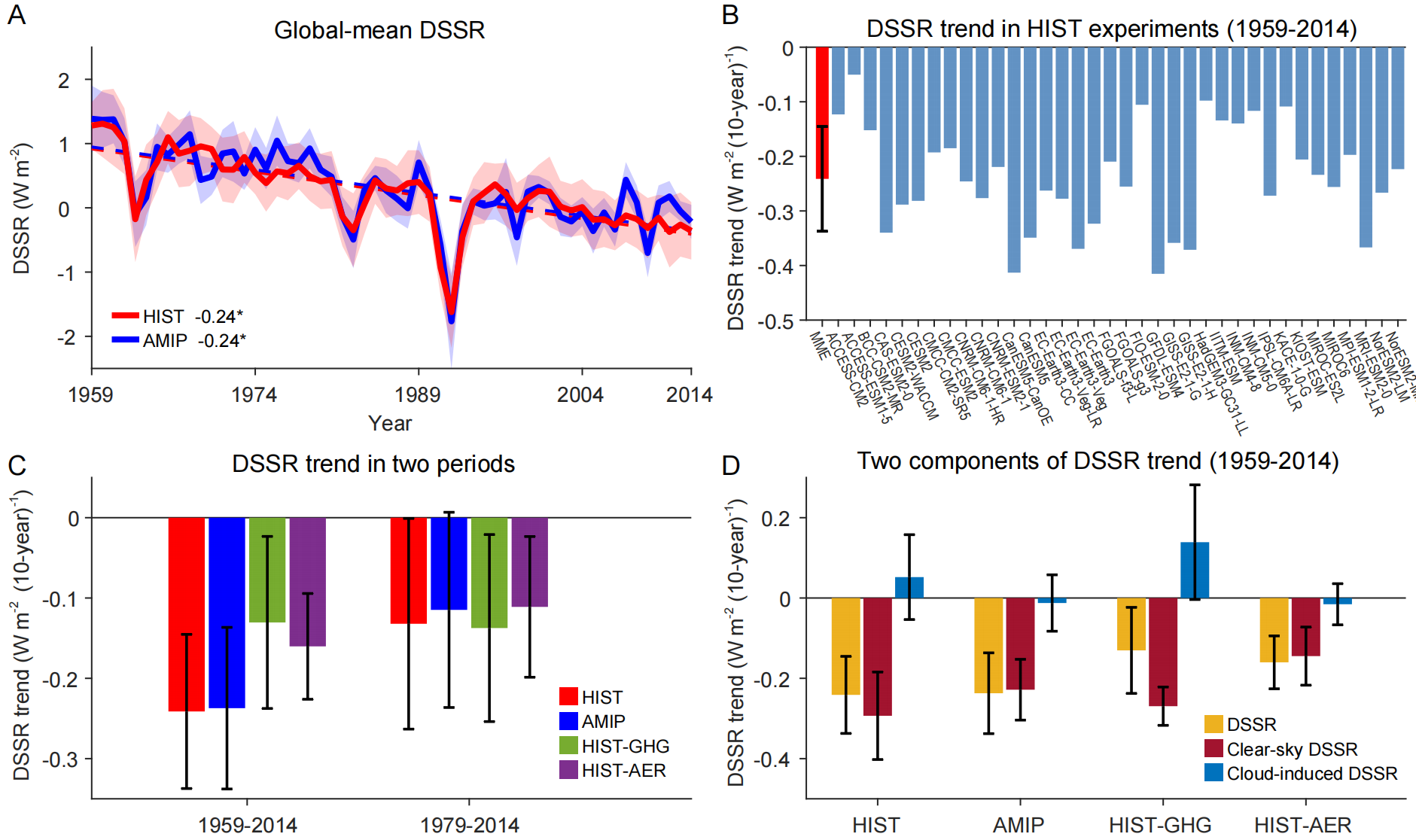

该团队结合最新一代的CMIP6气候模式(被认为是首代在很大程度上弥补了长期存在的DSSR偏差的气候模式),首次全面分析了历史阶段全球平均的DSSR趋势(图1)。结果表明,全球平均的DDSR在1959-2014年显著变暗,且是由人为强迫主导,内部变率几乎没有贡献(图1A)。所有气候模式均模拟出了历史阶段全球变暗的现象(图1B)。从1980年代之后,全球气溶胶排放在显著减少,但全球DSSR减少并未有变慢趋势(图1A),这就指向了一个可能被忽视的因素——水汽。

图1. 全球平均DSSR变化。模式模拟历史阶段(1959-2014)DSSR的(A)时间演变和(B)变化趋势;(C)温室气体(GHG)和人为气溶胶(AER)对DSSR变化的贡献;(D)DSSR的两个分量(晴空下的分量 + 云所致的分量)在不同试验中的变化。

被忽视的水汽贡献:

随着全球变暖,大气中的水汽含量不断增高,而水汽同样可以直接吸收太阳辐射,但在之前的研究中却常常被忽视。该团队基于单一强迫试验(温室气体强迫、人为气溶胶强迫)的结果,研究发现温室气体和人为气溶胶对全球DSSR减弱的贡献相当,但温室气体的作用在1979年以后更为显著(图1C)。在前人研究中,因为视角受限于陆地区域研究且是气溶胶强迫的高值区,因此在这些区域水汽对DSSR变化的贡献被大大低估了,但放眼于全球DSSR的历史变化,水汽(主要受温室气体调控)和人为气溶胶的作用是相当的。

未来DSSR变化依赖于排放情景:

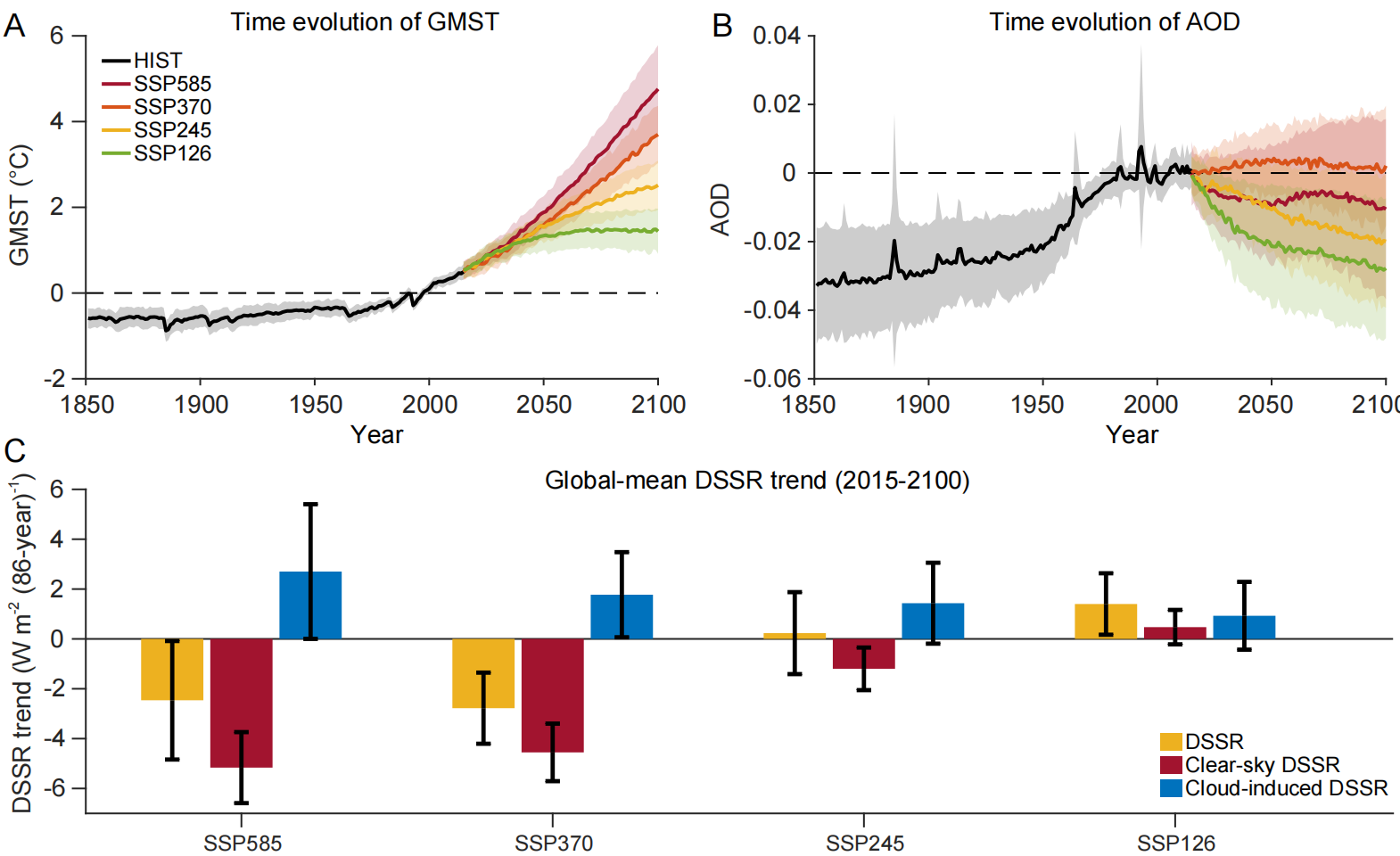

该团队进一步分析了四类不同排放情景(SSP585:超高排放,SSP370:高排放,SSP245:中等排放,SSP126:低排放)下,全球地表向下太阳辐射(DSSR)的变化趋势。不同的排放政策决定了全球平均温度的变化(水汽的变化)以及人为气溶胶的变化(图2A、B)。在SSP585和SSP370高排放情景下,全球DSSR呈现出长期减弱的趋势,而在相对清洁的SSP245和SSP126排放情景下,全球DSSR则显示出长期稳定(SSP245)甚至逐渐恢复(SSP126)的趋势(图2C)。

图2. 不同排放政策下(A)全球平均温度(GMST)和(B)全球平均气溶胶光学厚度(AOD)的时间演变;(C)全球平均DSSR及其两个分量在四类排放政策下的变化趋势。

亮点:

该研究首次从全球(陆地+海洋)的视角全面分析了DSSR的历史变化,量化温室气体和人为气溶胶的相对贡献,并强调了一直被低估的水汽对DSSR的吸收作用。未来DSSR高度依赖于排放政策,推行相对清洁的排放政策将有助于遏制DSSR的减弱,为传统化石能源向清洁能源的平稳过渡提供关键保障。该研究还构建了以全球地表气温和气溶胶浓度为基础的估计模型,可以较为准确预估过去和未来太阳能变化。

了解详情,请阅读原文:

A long-term decline in downward surface solar radiation. National Science Review. doi: 10.1093/nsr/nwaf007

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社