糖也分好坏。真正的抗糖,是少吃奶茶、蛋糕等含糖加工食品,而不是拒绝所有碳水。

糖不是“万恶之源”,该抗的是精制糖

本刊记者/麦蔚

采访专家/卞华伟

中山大学附属第三医院临床营养科副主任医师,广东省营养学会理事,广东省临床营养学会常务理事,广东省食品学会常务理事

“抗糖”潮流下,主食、糖类,曾经餐桌上的不二主角、代表甜蜜与幸福,一夜间,恶名昭著。

许多崇尚苗条、青春与健康的年轻人,都避之唯恐不及。

然而,糖就真的是十恶不赦,既让人长胖,又让人变丑变老,是潜伏至深的敌人吗?

也许,我们应该更加冷静、全面地思考,糖的好与坏。

中山大学附属第三医院临床营养科的卞华伟医生在这个话题上,有着专业的分析与独到的看法,我们听他聊聊,糖的孰是孰非。

“抗糖”,只是一个市场概念

————————————————————————

“从临床、营养学、医学来说,都没有‘抗糖’这个概念。”

卞华伟医生告诉记者,“抗糖”虽听起来头头是道,但它并非诞生于专业领域。

————————————————————————

人类所需的必要营养物质中,糖类从不缺席,且永远是中流砥柱。

学界从不以“抗糖”而论。“即便是糖尿病,我们也不说抗糖,一般是维持血糖稳定。”

卞医生认为,商家与舆论的发酵作用,使得“很多人觉得主食是肥胖的主要因素”,才有了“抗糖”这样的概念,实则这样的说法十分不科学。

从这个角度来说,“抗糖”其实是一个市场概念。

“抗糖”须得有前提:过量和精制糖

卞医生表示,希望通过抗糖来变美、变健康也无可厚非,但“抗糖”并不能一概而论。

“我认为,‘抗糖’关键有两个点,这两个点是它的前提条件。”

其一,是过量。

他向记者解释,糖是必须的营养成分,为我们的身体提供热量。

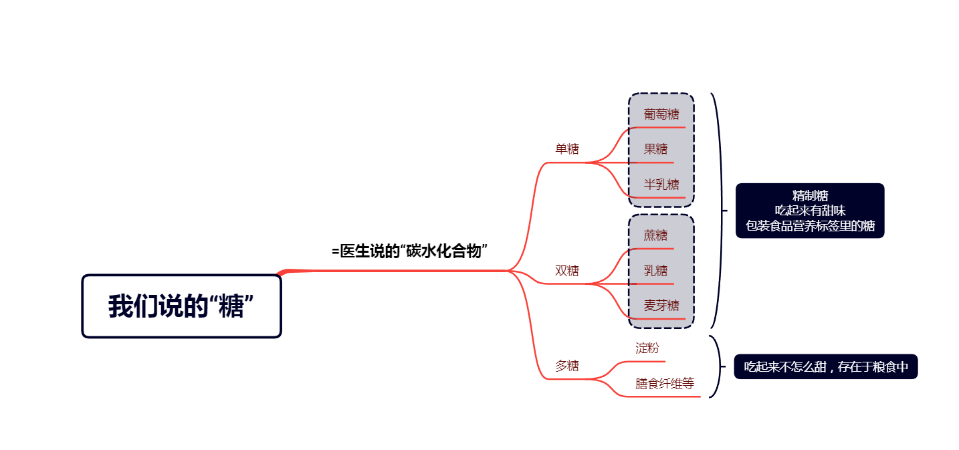

“老百姓管它叫糖,医学上叫它碳水化合物。如果你摄入后,又消耗掉了,这完全是身体必须的营养成分,是维持身体正常运作的基础,不需要抗糖。”

因此,“抗糖”之前,需要明确我们的身体每天需要多少糖。

根据美国食品与营养委员会推荐,普通成人每日至少摄入130克可消化碳水化合物,才能保证为脑细胞和神经细胞提供能量。

据《中国居民膳食指南》,日常饮食中,碳水化合物所提供能量应占总能量的50%~65%。

一个成人如果每天需要2000千卡的能量,那么他应当摄入250~300克左右的碳水化合物,相当于每顿吃一小碗米饭,再加少量水果。

除非过量,才需要考虑大众意义上的“抗糖”。

实际上,糖在体内是不会长期存在的,不存在过剩,多余的量会被变成脂肪储存。

其二,应该节制的是精制糖。

什么是精制糖呢?

————————————————————————

白砂糖、果糖、蜂蜜、葡萄糖等,还有加工食品时添加的各类糖,这些都是精制糖。

如我们吃奶茶、蛋糕、可乐、冰淇淋、面包时,摄入的糖,都是精制糖。

————————————————————————

精制糖一般是单糖或双糖,分子链很短,吸收快,很容易摄入过量而不自知。

摄入精制糖过多,容易造成血糖的剧烈波动,引发疾病的几率也会越大。

吃多了精制糖,导致身体的平衡失调,出现疾病的状态,才需要“抗糖”。

概念被扩大,淀粉跟着遭殃

卞医生表示,“抗糖”是被商家与大众放大了的概念。

“本质应该是抗精制糖,现在被放大到为抗碳水。”

“碳水家族”很大。

其中,精制糖基本吃进去十几二十分钟,就会被身体吸收掉,且它本身饱腹感很低,体积也小,很容易食用过量。

但我们平时吃的主食类,主要糖类成分是淀粉。

淀粉的消化吸收需要淀粉酶,耗时比较长。

如吃主食,淀粉会在唾液淀粉酶的作用下,少量转化,然后到胃里,逗留3~4小时,才进入肠道再被吸收。

过程缓慢,因此对血糖波动的影响也很温和,血糖能维持相对平稳的状态,对身体几乎不造成损害。

“所以,不要拒绝吃淀粉,拒绝吃主食。”

如果长期不吃碳水化合物,身体就只能通过分解蛋白质来供应能量,造成蛋白质受损,还可能导致脂肪过多从而造成血脂代谢障碍。

尤其是心脏和大脑两个器官,主要能量来源都是糖,别的能量无法利用。

若什么糖都不吃,心脏和大脑无法利用分解蛋白质带来的能量,是很可能造成损伤的。

专业营养医生的四条“抗糖”忠告

第一, 要让糖的消化吸收更平稳,而不是完全不吃糖。

主食可尽量多吃长链的淀粉食物,譬如粗粮、杂粮。摄入膳食纤维可对抗消化速度。

第二, 吃多少东西要自己心中要有数,平衡摄入与消耗量

第三, 要配合一定的活动量,才能消耗脂肪、提高肌肉比例,增加蛋白质。

第四,饿的时候,尽量不要通过精制糖来提供能量。

来源: 《中国家庭医生》杂志社有限公司

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目