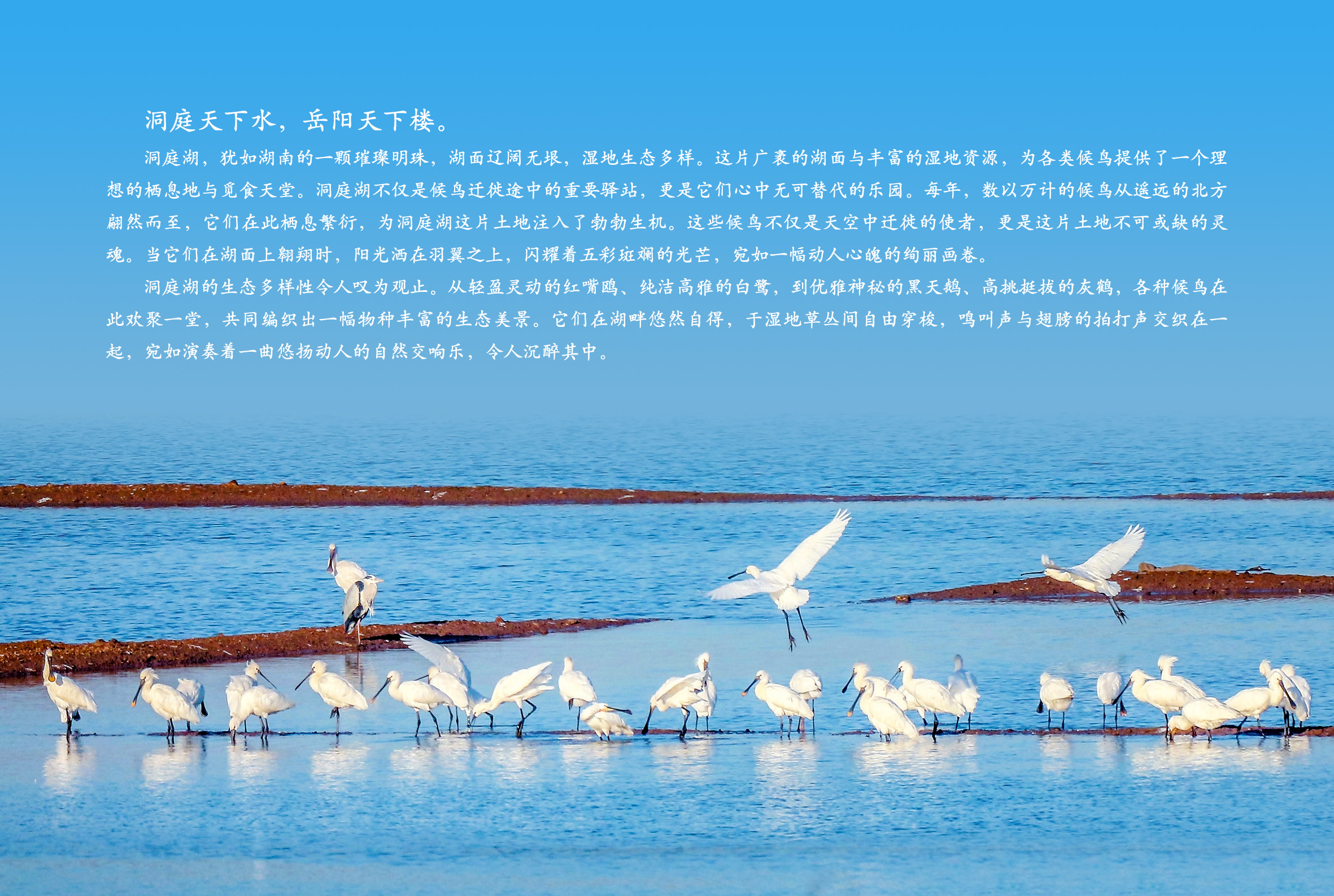

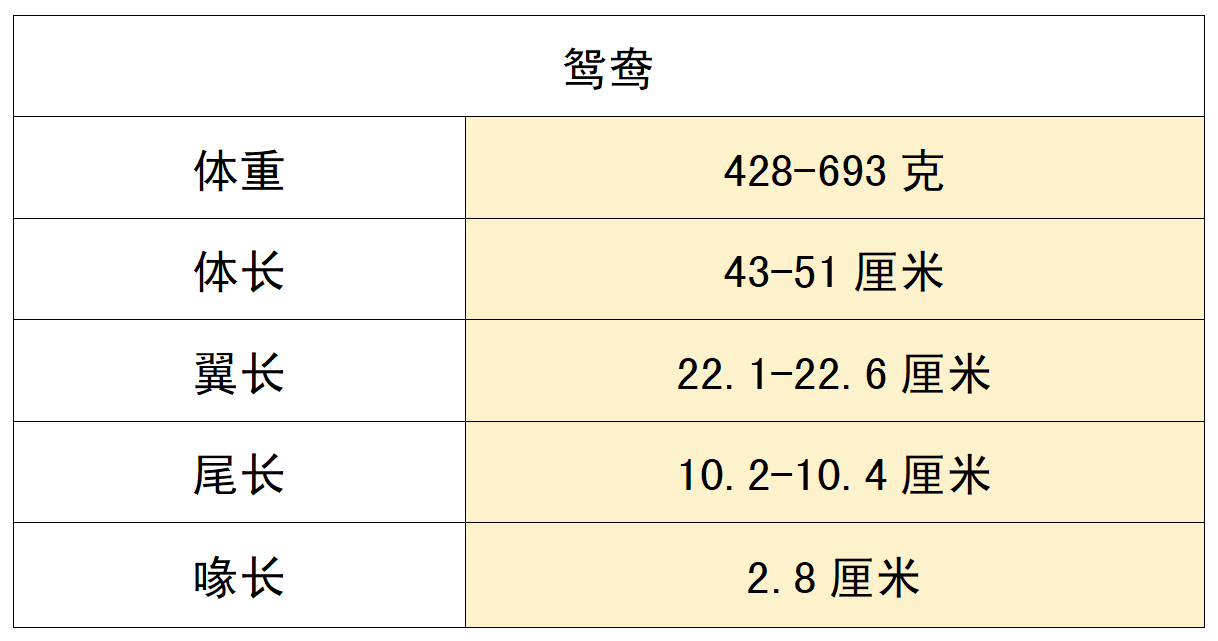

鸳鸯,别名乌仁哈钦、匹鸟、官鸭等,是鸭科鸳鸯属一种鸟类。从正面看来,雄鸳鸯头顶就像戴着一顶端端正正的官帽,所以得名“中国官鸭”。鸳鸯属于小型鸭类,重量约为428克~693克,平均体长为43厘米~51厘米。雌雄异色,雄性鸳鸯繁殖期时,从额部到颈部有艳丽的羽冠,头顶两侧有纯白色的眉纹,三级飞羽的最后一枚外羽片的内羽片扩大呈扇状,直立如“帆”,呈栗黄色;非繁殖期的雄性鸳鸯体色与雌性鸳鸯相似,总体上呈现灰色和白色到棕色和绿棕色不等,头顶无羽冠,雌性个体也缺少金属光泽和直立帆状羽,胸、胸侧、两胁棕褐色杂以淡色斑点。鸳鸯栖息于山地的河谷、溪流;常见于阔叶林和针阔混交林的沼泽、芦苇塘及湖泊等;被水浸没的草原、田地也有它的踪迹。

2018年,鸳鸯被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1中,等级为无危(LC)。 2021年,鸳鸯被列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,等级为国家二级保护野生动物。

鸳鸯是湿地环境质量评价的指示物种之一,具有生态、科研和观赏价值,此外,鸳鸯还具有经济价值。由于鸳鸯代表婚姻的幸福和忠诚,常被描绘在陶瓷、漆器和纺织品上,作为与婚礼相关的吉祥符号,各国也都有以鸳鸯为对象创作的画作、玉器等艺术作品。

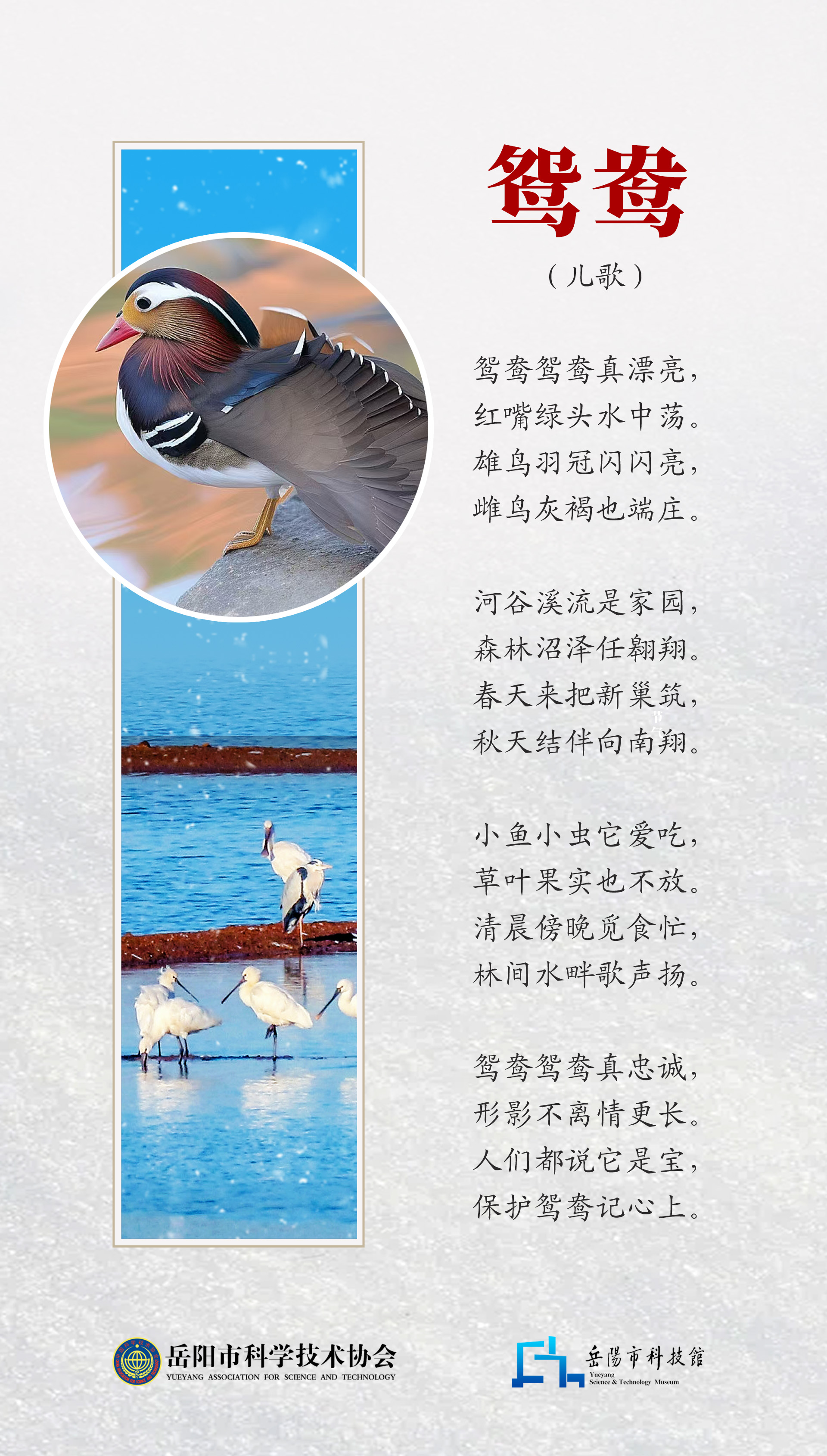

雄性鸳鸯(图片来自网络)

【形态特征】

鸳鸯属于小型鸭类,雌雄异色,其中雄性个体羽色鲜艳华丽。

雄鸟

【繁殖羽】雄性鸳鸯冠羽艳丽,额部和头顶中央部分覆盖着带金属光泽的翠绿色羽毛,其铜赤色的枕部与暗紫色的后颈、暗绿色的长羽等共同组成羽冠,头顶两侧有纯白色的眉纹,眉纹一直延伸到颈部构成羽冠的中间部分;眼的上方和耳羽呈棕白色,眼先淡黄色;颊棕栗色;喙红色;颏、喉等处的颜色接近纯栗色;颈侧领羽形似“长矛”,呈辉栗色,羽轴为黄白色。背部和腰部呈具有铜绿色光泽的暗褐色。其内侧肩羽为蓝紫色,外侧数枚纯白色,并镶有绒黑色的黑边; 翼上覆羽与背同色;初级飞羽暗褐色,具有银白色的羽缘、内羽片先端具铜绿色光泽;次级飞羽褐色,羽端白色,内侧数枚的外羽片亦呈金属绿色;三级飞羽黑褐色,外羽片也呈金属绿色,最后一枚外羽片呈金属蓝绿色,并具有栗黄色的先端,其内羽片扩大呈扇状,直立如“帆”,呈栗黄色,边缘的前半部为棕白色,后半部为绒黑色,羽干为鲜黄色,这对羽毛俗称“剑羽”或“相思羽”;次级飞羽外翈和三级飞羽共同组成蓝绿色翼镜。腋羽褐色;上胸和胸侧呈暗紫色金属光泽;下胸两侧绒黑,伴有两条明显的白色半圆形带状斑,下胸和尾下覆羽乳白色,近腰的胁羽先端具黑白相间的横斑,再后有紫赭色块斑;尾羽为带金属绿色的暗褐色,尾下覆羽乳白色。脚橙黄色,跗蹠橙黄色。

【润羽】

雄性鸳鸯成鸟的润羽的一般羽色基本上与雌性成鸟个体基本相似。眼周和眉纹呈白色,没有羽冠和帆状饰羽,其背部的羽色颜色为灰褐色,羽干较暗,并稍带金属光泽;腰部为灰褐色;腹部和尾下覆羽纯白色。

雌性鸳鸯(图片来自网络)

雌鸟

雌性鸳鸯的羽色没有雄性个体艳丽,总体上呈现灰色和白色到棕色和绿棕色不等,其中,头和后颈灰褐色,头顶无羽冠,虹膜深褐,外缘淡黄;眼周白圈与眼后白纹相连形成独特的白色眉纹。喙为褐色至粉红色,基部白色。颏、喉白色。上体呈灰褐色。翅与雄鸟相似,但缺少金属光泽和直立帆状羽。胸、胸侧、两胁棕褐色杂以淡色斑点。腹部和尾下覆羽白色。 跗跖部和脚呈橙黄色。

雏鸟

鸳鸯的雏鸟全身绒羽呈毛状,上嘴为青灰色,嘴甲和下嘴呈肉红色;从额顶到背部有一条深褐色的条带和背部连接;从颏、喉、颈至腹部全为乳黄色,肩羽和飞羽部各有一块乳黄色的块斑。跗蹠为青黄色,蹼的颜色较深。幼鸟形态与雌性相似,但雄性个体的喙为粉红色。

【栖息环境】

鸳鸯栖息于山地的河谷、溪流;常见于阔叶林和针阔混交林的沼泽、芦苇塘及湖泊等;被水浸没的草原、田地也有它的踪迹。鸳鸯在不同时期对栖息地的选择有所不同,其中,在繁殖期,该物种主要栖息于山地森林区的河流、湖泊、水塘、芦苇沼泽和稻田地中,而在冬季,多栖息于开阔湖泊、江河、沼泽地带。

【生活习性】

觅食行为

鸳鸯属于杂食性动物,其食物的种类常随季节和栖息地、个体的发育程度的不同而变化。例如,在繁殖季节,鸳鸯会捕食小鱼、昆虫及其幼虫、虾、蜗牛、蜘蛛等动物;而在非繁殖季节,该物种主要以植物性食物为食,包括青草、草叶、树叶、草根、草籽、苔藓、玉米、稻谷等农作物和忍冬、橡子等植物的果实与种子。鸳鸯幼鸟则主要以昆虫类为食,兼食浆果和青草等。鸳鸯的觅食活动主要在白天, 觅食活动在早晨和下午较为频繁,晨雾时,该物种从夜栖丛林中聚集到水塘边,在水流平稳处和水边浅水水面上直接涉水、漂浮、潜水和将头伸入水中边游泳边觅食,也到路边水塘和收获后的农田与耕地中觅食,取食的次数多时,每分钟就取食一次。然后,飞到树林中,1-2小时后回到河滩或水塘附近的树枝或岩石上休息。

社群行为

鸳鸯是社会性生活的,雄性鸳鸯个体之间有时会自发进行争斗。 该物种在繁殖期常成对生活于山谷水库中。在春秋季节迁徙时,与大群野鸭如绿头鸭、罗纹鸭等混在一起活动,常成七、八只到二十余只小群活动,迁徙时,常呈小群迁飞;冬季有时同其他野鸭混群。

节律行为

部分鸳鸯具有迁徙习性, 不同地区的鸳鸯的迁徙习性不同,例如,在俄罗斯远东区域的鸳鸯具有迁徙习性,英国的部分鸳鸯种群也有长途飞行行为,但是,英国的大部分鸳鸯种群属于留鸟。在中国,鸳鸯一般于每年3-4月北迁至东北的繁殖地,主要沿着东南沿海一带以至长江中下游及东南各省浙江、福建、广东、台湾等越冬,有时也见于山西、甘肃、四川、贵州、湖南、云南、广西等处,10月末从繁殖地前往东部、中部及南部的越冬地。

鸳鸯夜间常单独栖息于河边的柳树丛下和河岸的土坑里,天刚亮就开始活动。在日行为时间分配上,鸳鸯不同性别、不同阶段(卵期和雏期)及成幼间既有共同点,也存在差异。其共同点表现在它们的主要行为节律趋于一致,均表现为早、午和晚3个觅食峰值,觅食中或觅食后会有站立、理羽、警戒和游走行为,晨食后有明显的静栖高峰;这些个体间的行为也存在差异,例如,静栖是卵期、雏期成年雌雄个体的优势行为,雄性站立和打斗行为显著高于雌性,雌性觅食行为显著高于雄性;卵期游走、觅食行为显著高于雏期;雏期站立、理羽行为显著高于卵期。

护幼行为

雏鸟出巢后,雄性个体就开始换羽,此时雄鸟单独活动,寻求林地或有茂密的树枝遮蔽的区域,开始脱毛换羽,在短短的几天内,脱落全部飞羽,丧失飞行能力,等到飞羽长齐以后才能再次飞行, 这时的雄性鸳鸯与平时相比显得更加机警和隐蔽,一般不易发现,这不同于所谓“雌雄未尝相离”的前人记述。 雌性个体换羽的时间视情况而定,若该个体正在筑巢,则其换羽时间延迟。

换羽行为

雏鸟出巢后,雄性个体就开始换羽,此时雄鸟单独活动,寻求林地或有茂密的树枝遮蔽的区域,开始脱毛换羽,在短短的几天内,脱落全部飞羽,丧失飞行能力,等到飞羽长齐以后才能再次飞行,这时的雄性鸳鸯与平时相比显得更加机警和隐蔽,一般不易发现,这不同于所谓“雌雄未尝相离”的前人记述。雌性个体换羽的时间视情况而定,若该个体正在筑巢,则其换羽时间延迟。

天敌

鸳鸯的天敌主要包括水鼬、貉、水獭、雕鸮、水游蛇等。

活动特点

鸳鸯天亮活动时,在江湖岸边的苇塘或灌丛附近,常将颈延伸,两翅击水。戏水时,经常发出咕咕咕地低柔的鸣声。性机警,遇惊立即起飞,边飞边叫,发出短促而较响亮的“哦儿……哦儿……哦儿”的声音。休息时,有的鸳鸯会漂浮在水面上打盹,有的站在河岸边的树枝上,或河中露出水面的大石头上,也有在河岸边的土坑里。睡觉时把头插在翅膀下边。 鸳鸯可在24小时内飞行约805千米。

【生长特性】

生长特性鸳鸯在约1岁时达到性成熟,截至2020年,有记录的鸳鸯最长可存活约14年。

来源: 岳阳市科技馆李昶澄

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

岳阳市科技馆李昶澄

岳阳市科技馆李昶澄