孩子口齿不清,长大就好了?

本刊记者/吴啟荃

受访专家 梁姗姗

广东省妇幼保健院儿童神经康复科治疗师长,广东省脑发育与脑病防治学会儿童发育康复分会委员;广东省康复医学会儿童发育与康复分会儿童言语康复专业委员会委员

看着萌宝牙牙学语,宝爸宝妈心都快化了,忍不住还会学着宝宝的语气说话。

但就是这奶声奶气的“婴语”,也让一些家长有些发愁:长到三四岁,自己的名字还说不清楚。

这正常吗?长大了会好吗?

咬字不清,就是舌系带过短?

孩子咬字不清,按民间的观念,就是“舌系带过短”,粤语里有个形象的叫法—— “痴脷根”。

梁姗姗医生每年都要接诊上百例因发音不准前来就诊的患儿。

“实际上,因为舌系带过短引起咬字不清的情况比较少见,有些孩子舌系带并没有问题,但还是说话不清晰。”梁姗姗医生说。

最常见的是没有明显病因所致的咬字不清,医学上称为“功能性构音障碍”,这在我国的发生率达到4~10%。

目前医学上主流的观点认为,目前医学上主流的观点认为,这是听知觉 处理能力存在不足所致。

舌系带过短导致咬字不清,常常是舌尖音发不清(例如声母为d、t、n、l,或zh、ch、sh、r的字词),而功能性构音障碍的最常见的特点是置换和省略。

置换的意思就是说,某个音节会固定错发成另一个音节,例如“哥哥”发成“嘚嘚”,“外婆”发成“外伯”。

而省略则是会少发一些音节,例如“花园”发成“挖园”等等。

“任意声母或韵母都有可能出错。”梁姗姗医生说。

此外还有一些特殊的情况,也会导致发音不准、不清晰。

例如脑性瘫痪的孩子,有一半以上存在构音障碍,是大脑功能受损所致;

听力障碍的孩子,则是因为无法听到正确的发音,进而影响语言学习;还有些孩子是由于发音器官结构有问题而出现发音不清,如唇腭裂等。

3岁讲话还要“翻译”,要注意

牙牙学语的孩子,难免发音不准。很多发音3岁到4岁逐渐成熟,有三分之二发音不清的孩子会在这期间自愈。

那如何判断自己孩子的发音不准,是否属于异常状态呢?

梁姗姗医生提醒,如果孩子已经超过3岁,说的话大部分人听不懂,还需要亲近的人翻译,就要引起警惕了。

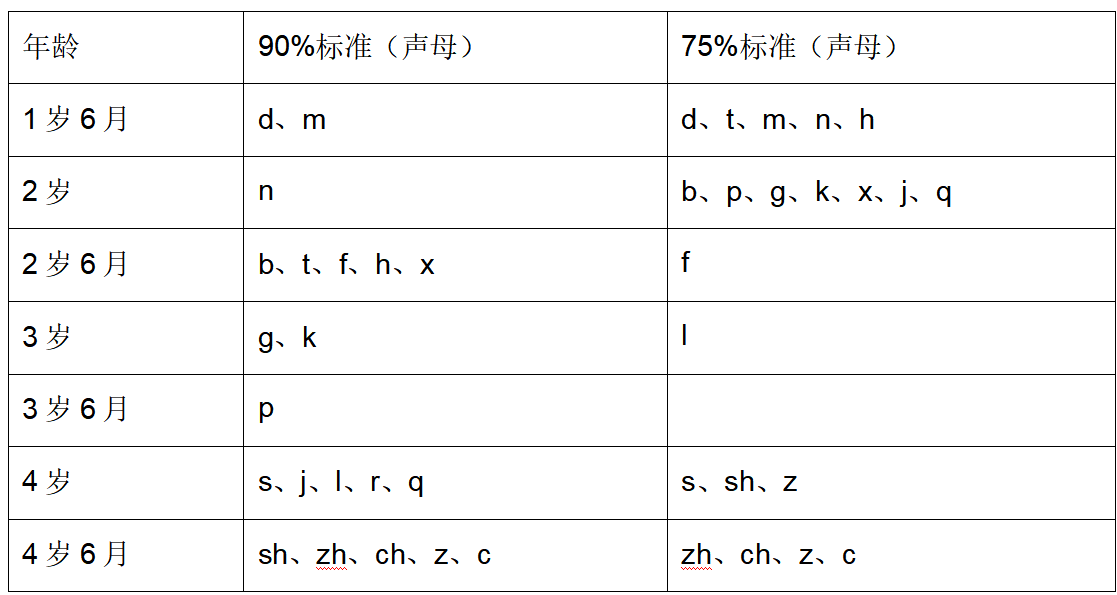

不同阶段的幼儿,有对应需要掌握的声母。家长还可以对照下表判断孩子的语言发育情况。

如怀疑孩子的语音发育异常,“最好到医院做检测,可通过语音工作站或人工语音测试等方式进行检测和分析等来判断是否存在构音障碍。”

如果当地医院没有康复科、言语治疗科,可以到神经内科或儿童保健科咨询就诊。

4岁~7岁是最佳治疗时机

4岁~7岁是最佳的矫正时间,此时矫正也是最容易的,功能性构音障碍几乎可以完全恢复正常。

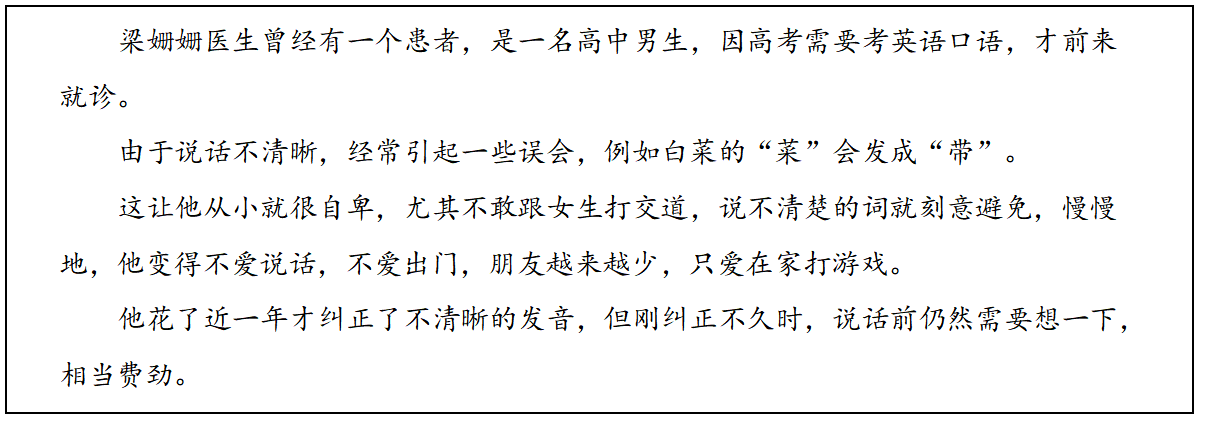

“如果超过7岁,自愈的可能性就非常低了。等到成年再矫正,难度也更大。”

如果不及时矫正,可能会对孩子的学习、社交、行为造成很大影响。

吹气球、按摩,网传矫正法靠谱吗

网上搜索“孩子发音不清晰”,会出现很多教你如何矫正的方法,例如咀嚼训练、吃冰淇淋、用吸管进食、吹气球、按摩口周肌肉等等。

“这些方法可以刺激孩子的口腔感觉,锻炼口腔肌肉,有一定辅助作用,但不是治疗语音障碍直接有效的方法。发音的方式不对,口腔肌肉再强壮也没有作用。”

梁姗姗医生指出,音位诱导法是最常用的专业正规的语音治疗方法,主要是通过帮助孩子找到正确的发音部位,并使用正确的发音方式,来达到发音正确的目的。另外,对于听知觉能力不足的孩子,我们还可以通过听觉统合训练仪来治疗。

在家里,家长可以这样帮助孩子——

饮食多样化,3岁以上的孩子饮食基本可以跟成人一致,让口腔感受不同的食材软硬程度、韧性脆性,并充分运动;

让孩子讲慢一点:讲话、读绘本放慢语速,提高语音清晰度,感受语言的快乐;

根据上表定期对孩子进行评估;

如果孩子正在接受语音治疗,家长应该陪伴孩子勤加练习,积极鼓励、肯定孩子,定期复诊。

需要提醒的是,孩子发音不准时,不要觉得“可爱”或者“好笑”而重复模仿,也不必刻意强行纠正,日常应坚持以正常的发音与孩子交流。(感谢广东省妇幼保健院通讯员林惠芳对本文的帮助)(编辑:李连欢)

来源: 《中国家庭医生》杂志社有限公司

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目