在自然界中,许多生物为了适应特定的生活环境,演化出独特的生存工具。金头鲷*(Sparus aurata)*,一种以坚硬外壳猎物为食的硬骨鱼类,其牙齿和颌骨的结构正是适应性的绝佳例子。近日“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编读到一篇学术论文,通过对这一物种的深入研究,科学家们揭示了金头鲷在强大咬合力背后隐藏的奥秘。一起来看看!

金头鲷,又称大西洋鲷,是一种分布于东大西洋,包括地中海和黑海的常见鱼类。它以头部金黄色而得名,肉质细嫩、味道鲜美,是地中海地区的重要经济鱼种。金头鲷常栖息于海草床、沙质海底,以贝类、甲壳类、蠕虫、海草等为食,就连棘皮动物,海胆、海参和海星都是它们的美餐。由于其肉质的美味和营养价值,金头鲷不仅是当地居民的餐桌常客,也是许多高级餐厅的特色菜肴。

如果你吃掉一条这种鱼,肯定要为它的牙齿结构惊叹一番!

为啥呢?因为实在是独特。

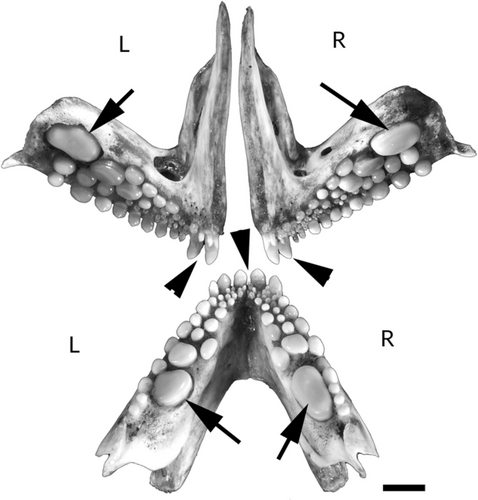

金头鲷(Sparus aurata)的上下颌舌侧视图,展示了前部尖锐的犬齿(箭头所示)以及若干圆形臼齿和后部粗壮的臼齿(箭头所示)。比例尺 = 5毫米。图源:Germain D, Meunier F J.

金头鲷的牙齿替换方式非常独特。它的替换牙齿埋藏在功能性牙齿下方的骨组织中,这些牙齿在功能性牙齿脱落后,会逐渐移动至原位,完成替换。

这种**“骨内发育”的机制**(intraosseous odontogenesis)被认为是硬骨鱼类中更为进化的状态,而**“骨外发育”**(extraosseous odontogenesis)则普遍存在于较为原始的鱼类中。这种变化,似乎标志着金头鲷在适应生态环境方面走向了一个更高的台阶。

更令人惊叹的是金头鲷牙齿的组织结构。它们由三种硬质材料组成——超矿化的珐琅质、环髓牙本质(orthodentine)和改良牙本质(modified dentine)。研究发现,无论是臼齿状牙还是犬齿状牙,这些牙齿都拥有一种称为“简单型皱褶牙本质”(simplexodont plicidentine)的特殊结构。这种牙本质的折叠虽然简单,却为牙齿提供了额外的强度。

**【研究方法】*本研究对象为一条体长385毫米的成年金头鲷(Sparus aurata)*。研究人员从鱼市购得样本后,将其上下颌取样,经过沸水处理以去除软组织,并风干保存。右上颌用于计算机断层扫描(CT)研究,左上颌用于制作牙齿的磨片切片。

科学家通过无损的X射线断层扫描技术,对其上下颌骨和牙齿进行了精细的三维成像分析。此外,还制作了牙齿的薄片切片,结合显微镜观察牙齿内部的组织构造。通过这些方法,研究团队不仅揭示了金头鲷牙齿的三层硬组织结构,还发现了其牙齿底部存在简单折叠的齿质结构(即简单齿质褶皱)。

金头鲷的牙齿种类多样,包括前部尖锐的犬齿和后部圆形臼齿。这些臼齿特别适合处理坚硬的猎物,例如贝类、甲壳类和海胆。研究显示,这些牙齿通过齿质褶皱加强了与颌骨的附着力,从而有效抵抗咬碎猎物时的高强度机械压力。此外,牙齿底部还发现了骨质支撑结构,进一步增强了颌骨和牙齿的整体强度。

研究还发现,金头鲷的牙齿更替模式相当特殊。新的替换牙齿会在现有功能牙齿的下方逐渐发育,最终取代旧牙。这种发育模式被认为是高等辐鳍鱼类的特征,有助于牙齿在功能和适应性上的优化。

为何这种结构如此重要?答案藏在金头鲷的食谱中。这种鱼类偏爱食用带有硬壳的猎物,比如软体动物、甲壳类和海胆。在咀嚼这些猎物时,牙齿和颌骨需要承受巨大的机械压力,而牙本质的折叠增加了牙齿与颌骨的附着面积,有效提升了牙齿的抗压能力。此外,犬齿的位置和结构也经过精妙设计,它们略微倾斜,使金头鲷更容易捕捉到猎物。这些设计看似简单,实则极为高效。

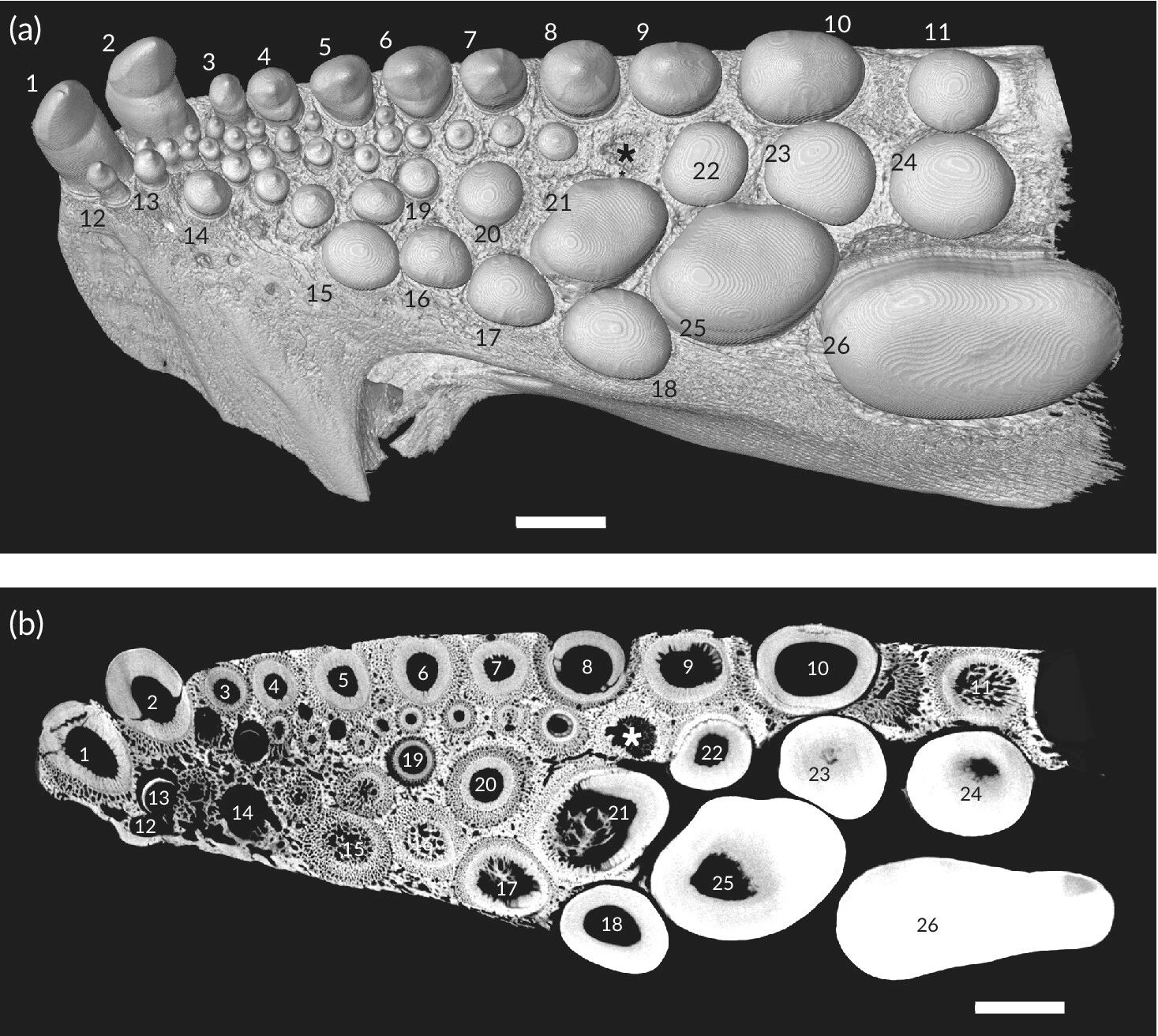

金头鲷(Sparus aurata)右上颌的断层影像。(a) 颌骨腭面的三维重建图,显示了多种牙齿类型:两颗主要的前部犬齿(标记为1和2)、数量众多的臼齿,其中后部臼齿尤为粗壮,以及分布在颌骨前半部的若干小型牙齿。星号标注处为一颗已脱落的牙齿。比例尺=2.5毫米。(b) 穿过牙齿牙髓腔的虚拟纵向切片图,显示了除23、24和26号臼齿外的其他牙齿结构。牙齿被植齿板的松质骨包裹。比例尺=2.5毫米。图源:Germain D, Meunier F J.

这个研究还发现,金头鲷在进化上比某些类似食性的鱼类更为“先进”。比如,同样以坚硬外壳猎物为食的北极狼鱼*(Anarhichas denticulatus)*,虽然也拥有简单型皱褶牙本质,但却缺乏金头鲷所特有的骨性牙槽和颌骨增强结构。金头鲷通过增加颌骨的强度,进一步巩固了它的进化优势。另一方面,某些牙齿特化程度极高的鱼类,比如鲹科鱼类和四齿鲀,其咽喉齿演化为粗糙的研磨状,能够更好地处理坚硬的猎物,但这些牙齿与金头鲷的进化路径完全不同。

这项研究不仅揭示了金头鲷在进化上的先进,也为我们理解生物适应性提供了新的视角。通过牙齿和颌骨的结构改造,金头鲷这一物种不仅成功应对了环境的挑战,还在生态系统中占据了一席之地。这些细微、却又强大的生存特性,或许正是自然选择的最好注解。金头鲷的故事,或许也提醒我们——进化并不总是选择最为复杂的解决方案,而是选择最适合生存的那条路。

海湿小百科

**金头鲷(Sparus aurata)**金头鲷是一种常见于地中海的鱼类,它的分布范围从英国东部的大西洋海岸一直延伸到塞内加尔,在黑海则相对较少见。这种鱼类具有很强的环境适应性,既能在海水中生活,也能在盐度较高的水域中生存,比如沿海泻湖和河口区域,尤其是在其生命周期的早期阶段。每年10月~12月,金头鲷会在开阔海域产卵。到了早春,幼鱼会迁徙到更具庇护性的沿海水域,这里饵料丰富,水温适宜,为其成长提供了理想条件。但是这种鱼对低温非常敏感,4°C是其能承受的最低温度线。随着秋末的到来,它们会重新返回开阔海域,成年的金头鲷也在此开始繁殖活动

西班牙加那利群岛的洛洛公园的水族馆。©Luis Miguel Bugallo Sánchez在栖息地选择方面,金头鲷喜欢多岩石的海底和生长有波喜荡海草的区域,但也常见于沙质海底。幼鱼通常生活在相对较浅的水域(深度不超过30米),而成鱼则会活动于更深的海域,但一般不会超过50米的深度。有趣的是,金头鲷属于雄性先熟的雌雄同体生物。雄性通常在两岁时性成熟(体长约20-30厘米),雌性则需要2至3年的时间才能成熟(体长约33-40厘米)。雌鱼的繁殖能力很强,可以分批次产卵,每天能够产下2万至8万个卵,繁殖期可持续长达4个月。在人工养殖环境中,群体行为和激素水平还能调节其性别转换,这为其养殖研究带来了更多可能性。这种灵活的生存能力和繁殖特性,使金头鲷不仅是生态系统中的重要一员,也成为水产养殖和渔业的重要资源。(注:本文仅代表资讯或者作者个人观点。不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

资讯源 | Journal of Fish Biology. FAO

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)编辑 | LindaWong

排版 | 绿叶参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会