顾名思义,地球工程是通过某些人为的技术手段来影响地球的环境,主要目的是应对全球气候变化,改善气候问题。简单地说,地球工程就是“动手改变地球”。这听起来很“高大上”,有点像科幻电影里的情节,但实际上,地球工程背后的理论和技术,并不完全新鲜,科学家们早在几十年前就开始提出了类似的构想。

为什么会有这个想法呢?因为如今气候变化的速度比我们想象的要快。全球变暖、冰川融化、极端天气、海平面上升、生态失衡……这些问题已经直接影响到我们每个人的生活。面对这样急迫的挑战,有些科学家认为,单纯依赖减少碳排放是远远不够的,可能需要一些额外的手段来“修复”气候。

地球工程的核心理念,其实说白了,就是通过技术手段,改变全球气候的某些方面,减少温室气体,甚至直接调整地球的温度。听起来有点神奇,但随着气候变化问题愈发严峻,地球工程的研究逐渐得到了更多关注。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)写作本文,是因为:近日笔者关注到某重要的全球环境治理平台上,有一个新的苗头:要就“地球工程”制定新的国际治理框架。当然了,真正要看到这个框架,可能是3-6年之后了。现在作为开端,笔者希望就此问题,引起国内学者和决策者的重视。走在前,总比之后被牵着走要好,不是吗?

地球工程,简单来说,就是人类试图扮演“地球工程师”的角色,通过人工手段来调节地球的气候。这种干预通常是针对全球性的环境问题,例如气候变暖。

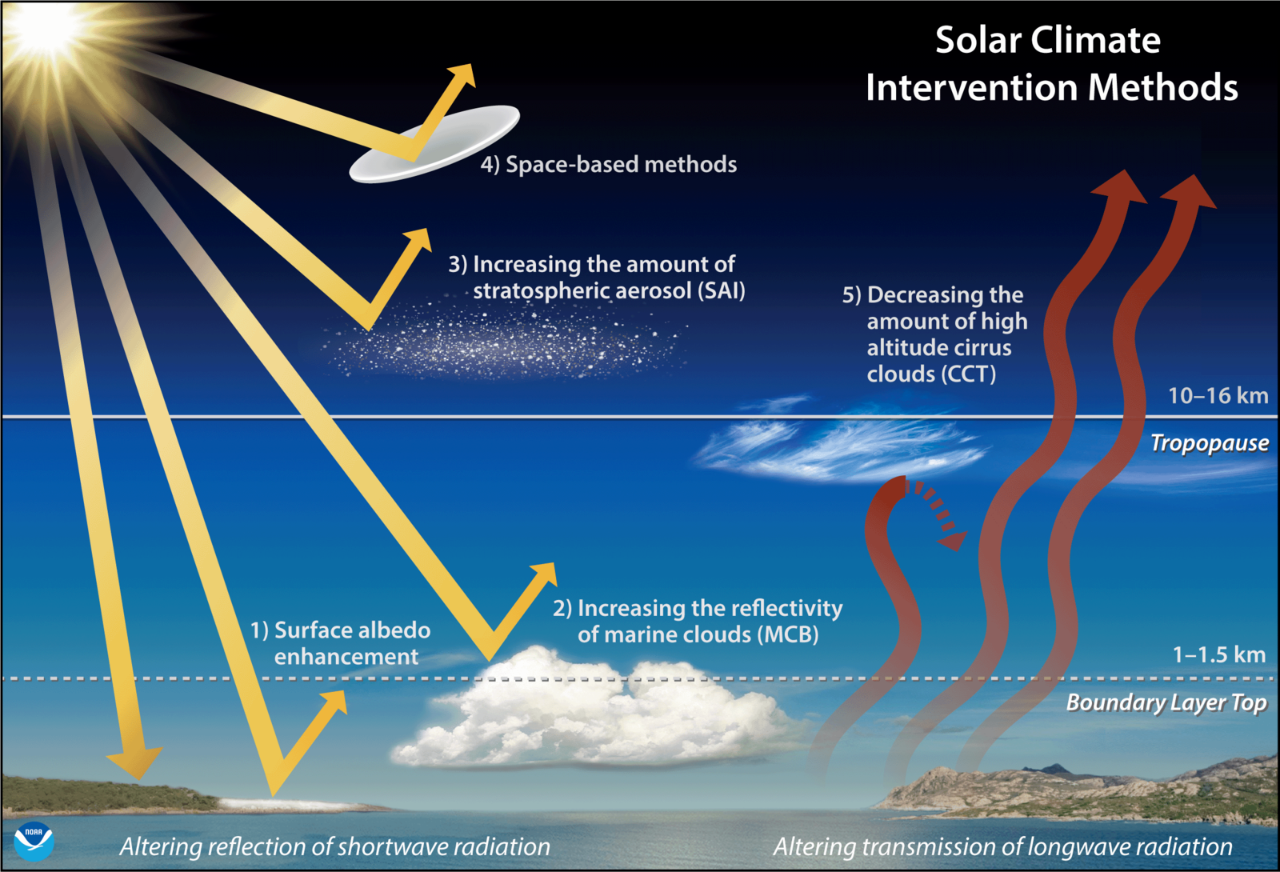

地球工程可以通过很多方式来实施,最常见的方式分为两大类:气候干预(如太阳辐射管理)和碳捕获(当然了,还远不止如此)。

气候干预,特别是太阳辐射管理(SRM),就是想办法改变阳光照射到地球的方式,进而调节地球的温度。为什么要这么做呢?因为科学家认为,如果我们能控制太阳辐射的强度,就能“降温”地球,抵消一些温室气体带来的升温效应。

我们来看看几种具体的气候干预方法:

气溶胶注入法。这是一种很有名的太阳辐射管理方式,简单来说,就是向大气中注入大量微小的颗粒物(气溶胶),比如硫酸盐。硫酸盐颗粒能反射部分太阳光,类似火山爆发时释放出的气溶胶,它能让地球的温度稍微降低。实际上,这种方式的想法源自火山爆发的自然现象。例如1991年菲律宾的皮纳图博火山爆发,它的火山灰让全球温度下降了0.5摄氏度左右。科学家认为,通过人为制造这种现象,也许能帮助应对全球变暖。

海洋增白(Ocean Albedo Modification)。我们都知道海洋是地球表面积最大的一部分,而海洋对阳光的吸收和反射也直接影响气候。如果我们能让海洋表面变得更“白”,它反射阳光的能力就会增强,从而降低海洋吸收的热量。这可以通过向海水中撒上某些物质来实现,比如某些反射率较高的化学物质,甚至是生物材料。

1965年,美国总统科学顾问委员会发布了《恢复环境质量》报告,首次警告了化石燃料排放导致的二氧化碳排放的危害。该报告提到了“故意带来抵消的气候变化”,包括“提高地球的反照率”。1974年,俄罗斯气候学家Mikhail Budyko提出,可以通过在平流层中飞行飞机,燃烧硫磺制造气溶胶来反射阳光,从而抵御全球变暖。

之后,从20世纪90年代以来,太阳辐射管理的研究逐渐兴起。美国物理学家David Keith自1992年以来一直致力于太阳辐射管理的研究,他强调了系统性研究的重要性,并呼吁建立国际治理框架。2000年,首次发表了关于太阳辐射管理的模型结果。2006年,诺贝尔奖得主Paul Crutzen发表了一篇具有影响力的学术论文,呼吁对太阳辐射管理的可行性和环境影响进行研究,而不是将其视为禁忌。

太空遮阳伞——这听起来像是科幻电影里的设定,但事实上,科学家也提出过类似的想法——在太空中放置一个巨大的遮阳伞,遮挡一部分太阳的辐射。这块伞可能有上万公里大,能够挡住从太阳来的部分光线。虽然它是个非常宏大的构想,但至少它展示了一个思路,那就是我们能从太空的角度来调节地球的温度。

虽然这些方法听起来很科幻,但它们背后的科学理论是基于我们对地球气候系统的基本理解。但它们也面临着很大的挑战,比如效果不稳定、实施成本高昂、无法解决根本的温室气体问题等。

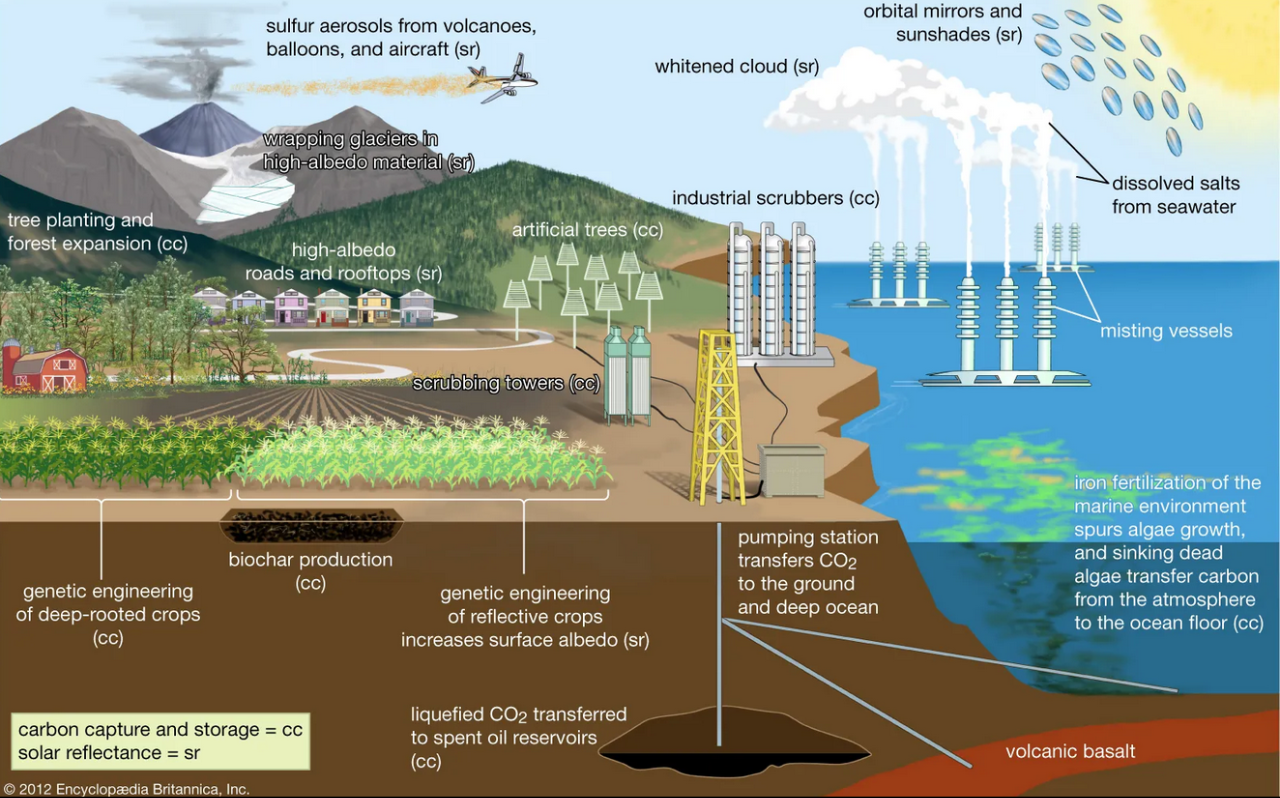

该图展示了各种地球工程(geoengineering)方案的示意图,这些方案旨在通过人为干预地球气候系统,来减少到达地球的太阳辐射或从大气中去除过多的二氧化碳,从而减缓全球变暖。©大英百科全书 (2012)

另一类地球工程方法是碳捕获与封存(Carbon Capture and Storage,简称CCS)。如果说气候干预是通过调节阳光来“降温”,那么碳捕获与封存则是从根源上减少温室气体,尤其是二氧化碳的排放。

碳捕获与封存的基本思路是,在二氧化碳排放到大气之前,把它“抓住”并储存到地下。这样,二氧化碳就不会进入大气层,造成温室效应。

这方面的技术发展相对较快,已经有一些初步的应用案例。比如说,

直接空气捕获(DAC):这种技术通过专门的机器直接从空气中捕获二氧化碳,然后把它压缩并储存到地下。这是一个非常高效的方法,但目前还面临着高成本和能源消耗的问题。比如,瑞士的一家公司就开发了这样一项技术,但目前还只能在小规模范围内使用。

生物碳封存:这种方法其实相对简单,就是利用自然界中的植物来“吸收”二氧化碳。比如,大面积种植树木、改进农业技术,使土壤能够储存更多的碳。森林被称为“碳汇”,它们能在生长过程中吸收大量二氧化碳。不过,这种方法也有局限性,例如大规模种植森林会占用大量土地资源,且无法完全解决温室气体的问题。

碳捕获的另一种方式是利用某些化学反应,将二氧化碳转化为固体矿物,这种矿物可以长期储存,不会再释放到大气中。但这一技术,也面临着成本和大规模应用的难题。

地球工程虽然是个新兴领域,但其实,世界上已经有一些地方进行过实验。让我们先来看一些比较生动的案例,来理解一些实际的情况。

首先,我们先来说一个自然界的“地球工程”案例,那就是火山爆发。火山爆发释放的大量灰尘、气溶胶等物质,能够暂时改变地球的气候。如,1991年菲律宾的皮纳图博火山爆发,它喷出的硫磺颗粒进入大气层,反射了一部分太阳光,全球气温在接下来的几年内下降了大约0.5摄氏度。这一现象让科学家们意识到,气溶胶的反射作用,可能成为一种调节地球温度的方式。

但火山爆发带来的问题是非常复杂的。虽然它能短期降温,但它还会带来酸雨、空气污染、气候模式的变化等负面影响,甚至可能破坏生态系统。因此,这种方法虽然有效,但难以被用作常规的气候干预手段。

1991年6月12日,皮纳图博火山爆发。这场火山爆发是20世纪末全球最严重的火山喷发之一。大量喷出的硫酸盐气溶胶在平流层中形成了一层“遮阳伞”,导致全球平均气温下降了约0.5摄氏度。图源:美国地质调查局,Richard P. Hoblitt

一个名为"Make Sunsets"的初创公司试图将SRM技术商业化,引发了轩然大波。Make Sunsets公司计划通过向大气中释放装有二氧化硫的气球,来减少到达地面的太阳辐射,从而降低全球温度。该公司推出了“降温信用额度”,声称每购买10美元的信用额度,即可抵消一吨二氧化碳一年的温室效应。但是这一说法存在争议,且该公司在墨西哥进行的早期活动引发了当地政府的强烈反对。墨西哥政府宣布将禁止在其境内进行SRM实验,尽管该禁令的具体实施情况尚不明确。即使是支持SRM研究的学者,也对Make Sunsets的商业化尝试表示了批评。

挪威的“斯维尔多伊”(Sleipner)碳捕获项目是全球第一个大规模实施的碳捕获与封存项目之一。该项目位于挪威北海的斯莱普纳天然气田,自1996年开始运营。每年捕获约100万吨二氧化碳,并注入到附近一个耗尽的天然气储层中进行长期封存。

该项目每年可以捕获约70万吨二氧化碳,并将其储存到地下深层岩石中。这项技术已经取得了一些成功,但目前的成本依然高昂。如果要在全球范围内推广,需要解决经济效益和能源消耗等问题。

在加拿大,另一个名为“Boundary Dam”的碳捕获项目也取得了初步成功。这个项目利用化学吸附技术,将二氧化碳从煤电厂排放的废气中分离出来,并将其存储到地下深处。这个项目的成功为碳捕获技术的商业化提供了宝贵经验,但它的实施成本和能效问题仍然没有得到彻底解决。

当然了,不可否认,地球工程确实提供了一个全新的思路。大家知道,气候变暖已经成了全球范围内的一个大问题,单靠减少碳排放是不够的,特别是在全球发展水平和能源使用不平衡的情况下。从乐观的角度来看,地球工程技术就像一把“双刃剑”,它可能为我们提供一些新的解决方法,帮助减缓气候变化的速度。

如果有一天,地球工程能够找到一种既经济实用又有效的技术,它可能会成为应对气候变化的强大武器。比如,太阳辐射管理技术就有可能迅速降低地球的温度。简单来说,就是通过向大气层释放一些反射太阳光的物质(像硫酸盐气溶胶),让阳光照射到地球的强度减少,从而降温。这种方法相比减少排放温室气体,要见效更快,虽然它有一定的风险,但如果我们能在短期内控制住温度,争取更多时间,那就为全球应对气候变化提供了宝贵的机会。

另外,碳捕获技术也是地球工程的一个重要方向。它的基本原理就是抓住空气中的二氧化碳,然后将它从大气中移除,储存到地下或者其他地方。这种技术特别适合那些无法立刻转型的工业领域,因为它能减少二氧化碳的排放,进而减缓全球变暖的速度。想象一下,如果每个排放二氧化碳的工厂都能使用这种技术,那么全球大气中的温室气体浓度就能大大降低。

但现实中,地球工程面临的挑战可不小。地球工程面临的挑战也非常巨大。技术尚未成熟,成本高昂,风险难以预测,甚至可能带来一些我们无法预见的副作用。并且,地球工程往往是“全球性”的,单一国家或地区的行动可能会引发国际争议和冲突。

一是很多技术现在还处于实验阶段,距离大规模应用还有很长的路要走。即使有一些技术已经有了初步的实验结果,它们的长期效果和副作用仍然是一个谜。比如,太阳辐射管理的技术虽然能降低温度,但它可能会改变全球的降水模式,甚至影响到一些地区的气候,带来干旱、洪水等极端天气。这些影响我们现在还无法完全预测。

又如,气溶胶注入法可能改变降水模式,影响全球气候的均衡;海洋增白可能会影响海洋生态系统,导致未知的环境问题;碳捕获技术可能需要大量的能源和资源,且无法解决温室气体的根本问题。

而且,这些技术的成本也很高。以碳捕获技术为例,虽然它有很大的潜力,但目前的技术实现需要耗费大量的能源和资金,这让它还不适合在全球范围内普及。就算这些技术有一天能够降低成本,但要做到大规模应用,恐怕,仍然需要跨越很多技术和经济上的难题。

除此之外,地球工程是“全球性”的技术,它涉及到全地球的气候系统。如果某个国家单方面实施某些技术,可能会对其他地区的气候产生不利影响,甚至引发国际争端。举个简单的例子,如果某个国家决定大规模使用太阳辐射管理技术,它可能在某些地区降低了温度;但,也可能造成其他地区的干旱或者洪水,甚至影响农业生产。那么,到时候,谁来负责这些后果呢?如果没有全球范围的协调与合作,地球工程可能就会成为国际争端的导火索。

此外,地球工程的技术也可能被滥用。如果某个国家在没有国际协调的情况下单方面实施某些气候干预手段,可能导致局部地区气候的极端变化,甚至引发国际冲突。

还得注意到,地球工程不仅仅是一个技术问题,还是一个涉及伦理和政治的问题。你怎么能确保这些技术不会被滥用呢?如果某个国家或地区单方面改变全球气候,会不会给全球带来不可逆的后果?这些问题不容忽视,因为它们涉及到全球的公平和正义。各国如果没有达成共识,那么地球工程的实施可能会加剧全球的不平等,甚至会导致一些国家的生态和环境遭受无法修复的损害。

所以,我们可以看到,地球工程作为应对气候变化的一个技术方案,虽然充满希望,但同时也伴随着巨大的风险。无论是哪种技术,都需要经过充分的实验和国际合作,确保它不会带来无法控制的负面后果。

从国家自主权来来看,应对气候变化是全球性挑战,但如何平衡各国的自主权与国际责任,防止少数国家或公司垄断这一技术?如果某个国家或地区单方面决定采取地球工程措施、却不跟邻国、全球社区充分地协商的话,无疑,这将会损害其他国家的利益,甚至会影响到全球的生态安全。因此,制定有效的国际规则和合作框架,确保这些技术的使用符合全球利益,已成为全球治理的一项重要任务。

而且,这种技术的不确定性使得其应用更加复杂。如果技术出现意外副作用,如何进行补救?谁来负责这些不良后果?如果一项地球工程技术造成全球性的生态破坏或社会动荡,责任该由谁承担?这些问题没有现成的答案,但它们显然要求国际社会必须建立更加完善的规则体系,确保这些技术的使用不会带来无法承受的风险。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编还注意到,“代际公平”也是一个必须讨论的问题。毕竟,未来世代的利益应该得到充分考虑。如果某些地球工程技术被实施,而它们的负面效果只有在几十年甚至几百年后才能显现,这对未来的世代是否公平?我们如何确保下一代能够在健康、安全的环境中生活,而不被当前的决策所拖累?

所以说,国际社会需要制定全球治理框架,确保不同国家、地区和利益方能够共同参与决策,共享技术成果,防止出现“技术殖民化”或“环境殖民化”的现象。这里面的关键,是要确保地球工程技术的开发和应用符合全球公共利益,避免某些国家或大公司垄断技术,侵犯其他国家的权益。所以,它的决策过程必须透明,并且需要公众参与。

不过话又说回来,地球工程并非解决气候问题的“万灵药”,但它可能在未来的气候治理中扮演一定的角色。究竟是治标呢?还是治本?面对全球气候变化的压力,我们每个人的行动都非常重要——解铃还须系铃人:人,才是气候变化的解决方案——人本解决方案(Human-based Solution,简称HbS)。

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会