作者:甘晓 来源: 中国科学报

改良血管“土壤”,治疗动脉粥样硬化有新方

新研究通过改良血管微环境应对动脉粥样硬化。

我国科学家立足基础科学研究前沿,在“血管稳态与重构的调控机制”领域以国家自然科学基金重大研究计划形式予以立项,启动了为期8年的连续资助。该重大研究计划实施以来,研究者们取得多项重要进展,在医学、生物学和材料学等领域,特别是心血管领域最具影响力的国际学术期刊上发表了一系列高水平论文,极大地推动了学科的快速发展,有力地提升了我国在血管稳态研究领域的国际影响力。

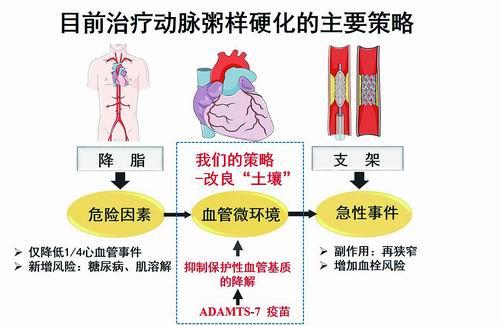

近百年来,科学家对动脉粥样硬化发病机制的认识主要集中在高脂血症学说。目前临床上针对动脉粥样硬化相关的冠心病和脑卒中的主要防治手段就是降血脂。

然而,在实际的临床应用中,降脂药物仅阻止了不到1/3心血管事件的发生,还有大量人群即使血脂控制达标,依然会出现心梗、脑卒中等不良心血管事件。科学家认识到,应对动脉粥样硬化,除了降血脂外,急需理论创新和临床实践的突破。

在国家自然科学基金重大研究计划“血管稳态与重构的调控机制”支持下,北京大学医学部教授孔炜带领团队从血管微环境入手,深入研究其理化特征与变化规律、调控网络与关键节点等科学问题。研究证明,改善血管的“土壤”,可为动脉粥样硬化治疗方案提供降脂以外的新思路。

除血脂等危险因素外,血管壁本身的微环境及其所形成的“土壤”对动脉粥样硬化发展也发挥重要作用。

作为血管中比例最大的组成成分,细胞外基质由胶原、弹力纤维、糖蛋白和蛋白多糖等共同形成稳定的细胞外微环境,其成分和功能具有独特的理化特征,始终处于动态变化中,是胞外生物化学与生物力学刺激作用于细胞膜上受体的“桥梁”。孔炜团队从基质生物学出发,围绕其组成和降解、功能、相互作用蛋白、信号传导和调控机制完成一系列原创性工作。

该团队发现了多个维持血管稳态的关键基质蛋白,包括基质蛋白COMP、TSP-1、Nidogen2等,揭示其相互作用蛋白及其在动脉粥样硬化相关血管病变中的保护作用。

他们进一步克隆了COMP的水解酶ADAMTS-7,证实ADAMTS-7可以通过改变血管壁基质成分,以降脂非依赖的方式促进动脉粥样硬化及血管损伤后再狭窄。

一项包含4万例冠心病人数据的遗传学研究证实“ADAMTS-7是人类冠心病易感基因”,有评述称“ADAMTS-7是被基础研究和人群研究共同验证的重要心血管靶点”。

最近,该团队成功设计出国际首个降脂非依赖的动脉粥样硬化疫苗ADAMTS-7疫苗。通过多种动物模型,研究证实了其在不影响血脂的情况下,可以显著抑制动脉粥样硬化和新生内膜的发生发展。

《中国科学报》 (2023-04-24 第4版 自然科学基金)

来源: 中国科学报

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目