实验走入課堂(2)显微镜成像系统

锐光凯奇

上一期推送了第一篇关于实验走入课堂的内容,基本理念是使用现代科技手段重构经典实验,很多从事教学的朋友咨询,希望能够通过一个实际的例子进一步地介绍。因此,本期推送显微镜成像系统在教学中如何走入课堂。

教学中无论是什么专业,在普通物理的教学中都有显微镜的内容。在讲授原理的同时,要介绍发展的历史。在这一部分教学中都要提到安东尼·范·列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek,1632-1723)被称之为“显微镜之父”。其实最早发现显微镜的人,并非列文虎克,而是荷兰眼镜制造匠亚斯·詹森(Z.Janssen)。现在的共识是,荷兰的列文虎克和英国的罗伯特·胡克(1635-1703)都分别独立发明过显微镜,他们最重要的贡献是,把显微镜应用于微观科学领域。

列文虎克和英国的罗伯特·胡克发明的显微镜的区别在于;一个是单透镜,一个是使用二个透镜组合制成了复合显微镜。

列文虎克1632年出生于荷兰的代尔夫特市,并没有接受过正统的科学训练,年轻时他曾经在代尔夫特市政厅当看门人。他最为著名的成就之一是显微镜的改进以及微生物学的建立,因此被冠以“显微镜之父”的称号。列文虎克的科学成就:1674年发现红血球;1675年发现原生动物;1677年描述了精子;1683年发现了细菌;1688年准确描述了血液回圈和血红细胞;记述并描述了骨骼、肌肉、皮肤等许多器官和组织的构造;1695年出版了他的书,简称《宇宙秘密的发现》。列文虎克的众多研究成果都离不开显微镜的辅助,同时他自己也是显微镜的制造大师,一生制造显微镜无数。一次有位记者向他问道:“列文虎克先生,你的成功秘诀是什么?”列文虎克想了片刻,他一句话不说,却伸出了因长期磨制透镜而满是老茧和裂纹的双手作为回答。他一生当中磨制了超过500个镜片,并制造了400种以上的显微镜,他把心血用在显微镜的制造和改进中,显微镜也帮助他发现了一个又一个新鲜事物,取得了巨大的成功。

最令人感动的是在1723年8月,当他察觉到自己命不久矣时,他交代自己的女儿将两封信和一批礼物送到英国皇家学会。一封信详细地写着显微镜的制作方法,另一封信这样写道:“我从50年来所磨制的显微镜中选出了最好的几台,谨献给我永远怀念的皇家学会。”这批礼物就是26台精心打造并配以各种标本的银制显微镜,它们被装在黑色的大橱窗里。1723年8月30日,91岁高龄的列文虎克与世长辞。在他逝世200年后,人们才能再次做出放大倍数和解析度可与列文虎克的显微镜相媲美的显微镜。列文虎克不愧为“显微镜之父”和他对人类认识世界所作出的伟大贡献。

介绍了显微镜的历史以后,开始讲解显微镜的成像原理。

传统的显微镜都是有限远成像系统,缺点是在光路中添加额外的光学元件时,例如用于微分干涉成像(DIC)的棱镜、偏振器等,会引入像差,由于这个原因,20世纪30年代,大概是显微镜制造商徕卡最早开始用无限远光学进行实验,这项技术后来被所有其它显微镜公司采用,90年代后开始普及。

无限远光学系统的物镜将物成像到无限远处,这意味着来自物体的所有光线都以平行的方式从物镜中发射出来,如图1所示:

图1 显微镜的成像原理

图1中的目镜系统都是使用了CCD来代替人眼的观察,这就是“现代科技手段”重构经典实验的好例子。Olympus、Leica、Nikon、Zeiss四大厂家早已经放弃了有限远光学系统,有限远的高端物镜早就全部停产了,可是国内还有一些专业的光学设计的案例还是在重复有限远物镜的设计。无限远系统的内容在教科书中很少提及,以至于很多学生到了实际工作岗位上无法尽快适应。

在讲授这一部分内容时,还要相应地与学生讲解和说明什么是显微镜的机械筒长、什么是管镜,管镜的焦距和放大倍率是什么关系,同时对照原理图现场使用图2的设备搭建一个显微镜成像系统:

图2 无限远显微镜成像系统需要的硬件

具体是参考图1下方的无穷远系统,使用1个尼康20X NA0.75的物镜,管镜使用Edmund透镜代替,CCD使用大恒图像的水星系列相机,当然要包括一个多功能的支架把物镜、管镜和CCD连接起来,图1中的“物”使用手机的显示屏来代替。视频1是现场可以二分钟完成搭建的显微镜成像系统:

视频1 二分钟搭建的成像系统

教师在课堂上根据教学内容安排,可以在显微镜的系统上观测其它样品,也可以安排学生自己操作。结合原理图部分与实际的成像系统中的结构对应起来,一定会起到比较好的教学效果。

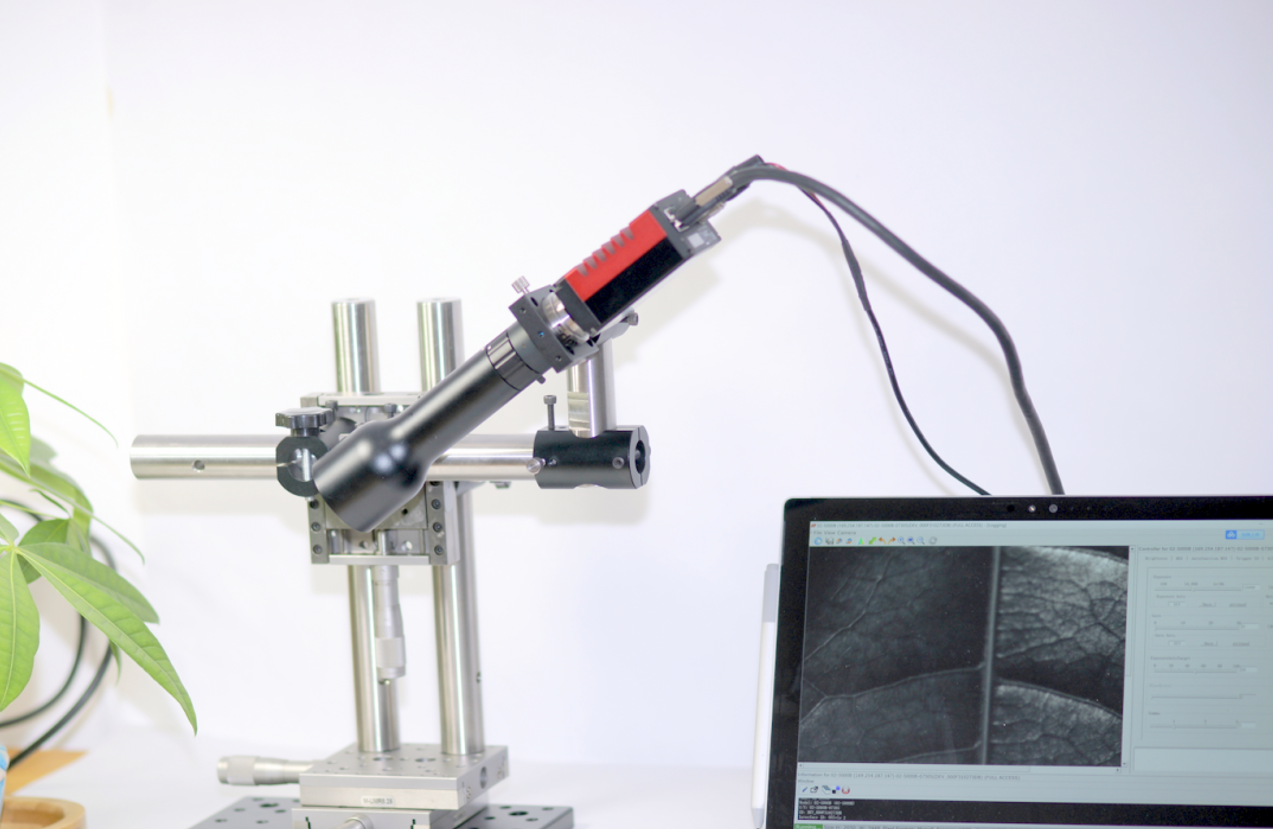

这个成像系统不仅仅适合显微镜原理部分的教学,也可以用于生物专业、视觉测量等。例如,图3是使用远心镜头观看植物的叶子,

图3 远心镜头的使用

图3是现场1分钟可以完成的远心镜头成像系统,教师可以根据教学内容观测实际感兴趣的样品。图4是根据应用的实际情况,灵活改变观测角度的系统,可以实现360度角度的改变。

图4 集成化“变形金刚”的成像系统

以上内容供高等院校和中学老师参考,希望通过实验走入课堂,提高教学质量,使得学生真正热爱科学,有所收获。

由于水平有限,敬请读者提出宝贵的意见。

来源: 中国仪器仪表学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目