华中科技大学基础医学院 张超然

华中科技大学同济医学院附属协和医院 杨盛力

酒桌上难免少不了觥筹交错,一杯接着一杯,有时是兴之所及,有时是官场所需,可不知你是否曾有过这样的尴尬经历:次日醒来,对前一晚酒桌酒后的某些时段毫无印象,无论如何绞尽脑汁,记忆都像断了线的风筝,怎么也找不回来。这就是人们常说的 “酒后断片”。今天,就让我们深入剖析“断片儿”这一现象,看看酒后断片究竟是怎么一回事。

一、酒后断片的神经科学解密

(一)海马体:记忆的 “致命弱点”

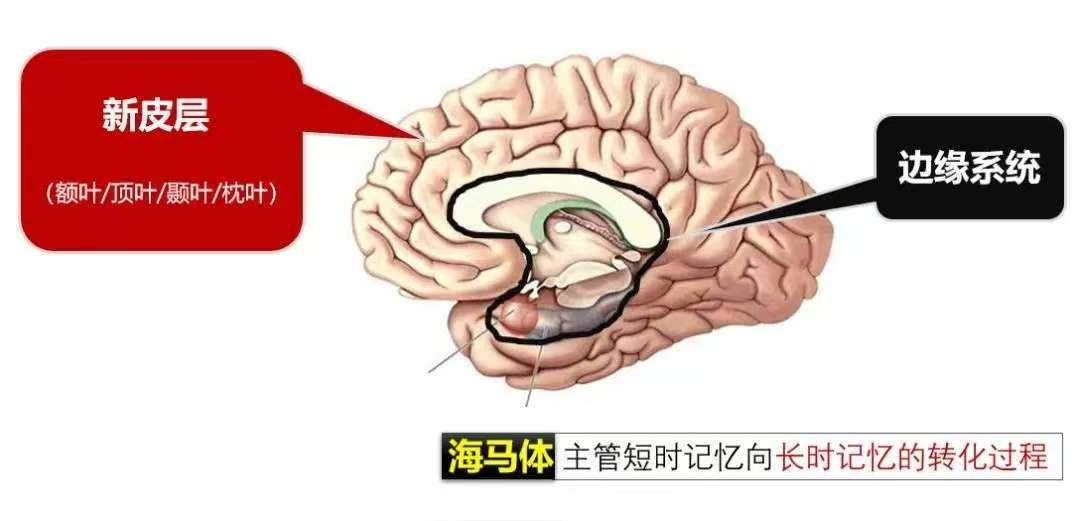

海马体堪称大脑记忆的“图书馆”,它将我们日常生活中的经历、感受和信息进行分类、编码,并存储在大脑的记忆网络中。从神经生物学角度来看,海马体中的神经元通过错综复杂的突触连接,将新获取的信息转化为长期记忆。

然而,酒精一旦摄入过多进入大脑,便成为一个“捣乱分子”——小分子脂溶性结构让它迅速突破血脑屏障,直接作用于海马体,进而抑制海马体中谷氨酸等关键神经递质的正常释放。谷氨酸作为神经元之间信号传递的 “信使”,对于记忆的巩固和存储至关重要。当酒精干扰了谷氨酸的正常功能,就如同切断了图书馆的电源,记忆无法正常存档,断片现象便随之而来。

(二)神经信号传导:被打乱的 “通信网络”

大脑内的神经信号传导是一个高度有序且复杂的过程,这一过程可以看作一个“快递公司”,各个神经元就是快递的“中转站”,通过信号交接进行着精准而高效的交流,进而支撑起行为和记忆等各种活动。

酒精的介入却如同一场突如其来的交通大堵塞,让整个神经信号传导网络陷入混乱:当酒精开始作用,神经元细胞膜出现病变,使得神经信号的产生和传导受到严重阻碍,也就是需要传递的信号在“神经元中转站”停滞了下来,记忆的链条也因此出现断裂,最终导致我们在酒后出现记忆缺失的情况。

二、断片的两种典型模式

(一)彻底断片:记忆的 “完全空白”

彻底断片是一种极为特殊的体验,仿佛大脑在某一时间段内被按下了 “重置键”,所有的记忆都被瞬间清空。在这种状态下,无论旁人如何描述当时的情景,自己都完全没有印象,仿佛那段时间从未存在过。这种情况通常是由于短时间内大量饮酒,导致血液中的酒精浓度急剧飙升,对大脑的记忆中枢造成了全面而强烈的抑制,使记忆的形成和存储功能几乎完全瘫痪。

(二)片段式断片:记忆的 “碎片化拼图”

片段式断片则相对较为常见,此时的记忆就像一部被打乱顺序的电影,只能回忆起一些零散的片段和画面,中间存在大量的空白和模糊地带。虽然相比彻底断片,大脑的记忆功能并未完全丧失,但部分记忆由于酒精的干扰,无法正常形成或提取。在这种情况下,人们往往需要借助他人的描述和回忆,才能拼凑出当晚的大致情况。

三、追根溯源:究竟是什么导致了断片?

(一)快速饮酒:大脑的 “紧急刹车”

快速饮酒是导致断片的常见原因之一。当我们在短时间内大量饮酒时,酒精会迅速进入血液循环系统,并快速分布到全身各个组织器官,尤其是大脑。由于血液中的酒精浓度在短时间内急剧上升,大脑来不及适应这种快速变化,就如同汽车在高速行驶时突然紧急刹车,各种生理功能瞬间陷入混乱,记忆功能也因此受到严重影响,最终导致断片。

(二)空腹饮酒:肠胃与大脑的双重 “伤害”

空腹饮酒对身体的危害极大,尤其是对肠胃和大脑。当胃内没有食物时,酒精会直接进入小肠,被迅速吸收进入血液。这不仅会对肠胃黏膜造成直接刺激,引发胃痛、恶心等不适症状,还会使血液中的酒精浓度在短时间内迅速升高,对大脑产生强烈的刺激和抑制作用。由于缺乏食物的缓冲,酒精对大脑的影响更为直接和迅速,从而更容易导致断片。

(三)过量饮酒:身体代谢能力的 “极限挑战”

每个人的酒量都存在差异,这主要取决于体内乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的含量。这两种酶在酒精的代谢过程中起着关键作用,它们能够将酒精逐步分解为乙酸,最终排出体外。然而,当饮酒量超过了身体的代谢能力时,酒精就会在体内大量积累。过量的酒精会对大脑的神经细胞产生毒性作用,干扰神经细胞的正常功能,破坏神经信号的传递和记忆的形成机制,进而引发断片现象。

四、科学饮酒指南:如何有效避免断片

(一)控制饮酒速度:给大脑 “缓冲时间”

避免断片发生的关键在于控制饮酒速度。建议每次饮酒间隔 15 - 30 分钟,让身体逐步适应酒精的摄入。这样可以给大脑提供足够的缓冲时间,使其能够正常应对酒精的影响,降低断片的风险。

(二)饮酒前进食:为肠胃和大脑 “保驾护航”

在饮酒前适量进食是一种有效的预防断片的方法。进食可以在胃内形成一层保护膜,减缓酒精的吸收速度。富含碳水化合物、蛋白质和脂肪的食物能够延长酒精在胃内的停留时间,使其更缓慢地进入小肠被吸收,从而使血液中的酒精浓度上升更为平缓,减少对大脑的冲击。

(三)适量饮水:加速酒精代谢的 “小窍门”

适量饮水可以促进排尿,帮助身体更快地排出酒精。在饮酒过程中,每喝一杯酒,同时喝一杯等量的水,既能补充因酒精利尿作用而流失的水分,又能稀释体内的酒精浓度,降低酒精对大脑的影响。

总之,了解自己的酒量是理性饮酒的关键一步。每个人的酒量都不同,因此不要盲目追求所谓的 “不醉不归”。理性饮酒,不逞强、不攀比,才能在享受饮酒乐趣的同时,保护好自己的身体健康。

来源: 大学生快乐科普驿站

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大学生快乐科普驿站

大学生快乐科普驿站