你可曾想过,地球上有些地方,永远与阳光无缘,深藏在地下,却支撑着一整个独特的生态系统?

这些地方就是洞穴。它们看似幽暗而神秘。但是实际上,洞穴生态系统对地球生态和我们人类的生活至关重要。

不过有一个问题:它们非常脆弱,而且如今正面临前所未有的威胁。

随着人类活动的扩展,洞穴生态系统的脆弱性被越来越多的人忽视。为什么这些地下世界如此脆弱?

连云港的一个废弃山洞中,栖息着许多的冬眠蝙蝠。摄影:周翀(绿会保护地志愿者)往往,洞穴中的生物非常特殊,适应了长期黑暗、潮湿的环境。这里的鱼类,像阿根廷的洞穴鱼,它们的眼睛已经退化,因为在没有光的环境里,视觉根本不再是生存必需的能力。取而代之的是,它们通过更发达的触觉和嗅觉来感知周围的世界。而在这片黑暗中,蝙蝠通过回声定位帮助自己捕食,为周围环境控制害虫,维持生态平衡。洞穴里的每一个物种都像是这个微型生态系统的拼图,缺少任何一块,整个系统可能就会崩塌。

这些洞穴生态系统的脆弱性,主要来源于它们的特殊性。生存环境对这些物种要求极高,温度、湿度、食物链都很难容忍大幅波动。任何外界的干扰,都可能让这些物种面临灭绝的危机。特别是如今,随着人类城市化进程的推进,洞穴往往成了开发和建设的目标。人们在进行矿产开采、城市扩展时,常常忽视了洞穴生态的重要性。

比如,一些洞穴由于缺乏科学评估,蝙蝠的栖息地、洞穴鱼类的栖息地、特有昆虫的栖息地,遭到了破坏。开发项目往往忽视了它们对环境的特殊要求,导致生态系统的稳定性被打破。这些物种的栖息地一旦破坏,它们的生存便成了一个大问题。

其实,洞穴生态系统不仅仅是一些物种栖息的地方,它们对周围生态也有着非常重要的作用。

连云港一个废弃山洞中越冬的蝙蝠。©周翀 | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)以蝙蝠为例,它们的觅食活动帮助控制昆虫数量,防止虫害泛滥。这对农业、林业等领域的健康至关重要。而洞穴中的一些微生物,可能在未来为我们带来药物和科研突破。与此同时,洞穴还对水循环起着至关重要的作用,它们存储和净化水源,为周围生态提供水源支持。

有研究表明,一只小棕蝠在一个晚上可以捕食3000~10000只蚊子。

在墨西哥的咖啡种植园,蝙蝠能够控制80%以上的夜间活动的害虫。

据估计,蝙蝠每年为美国农业提供的生态系统服务价值高达30亿美元。这主要体现在减少农药使用、提高农作物产量和质量等方面。

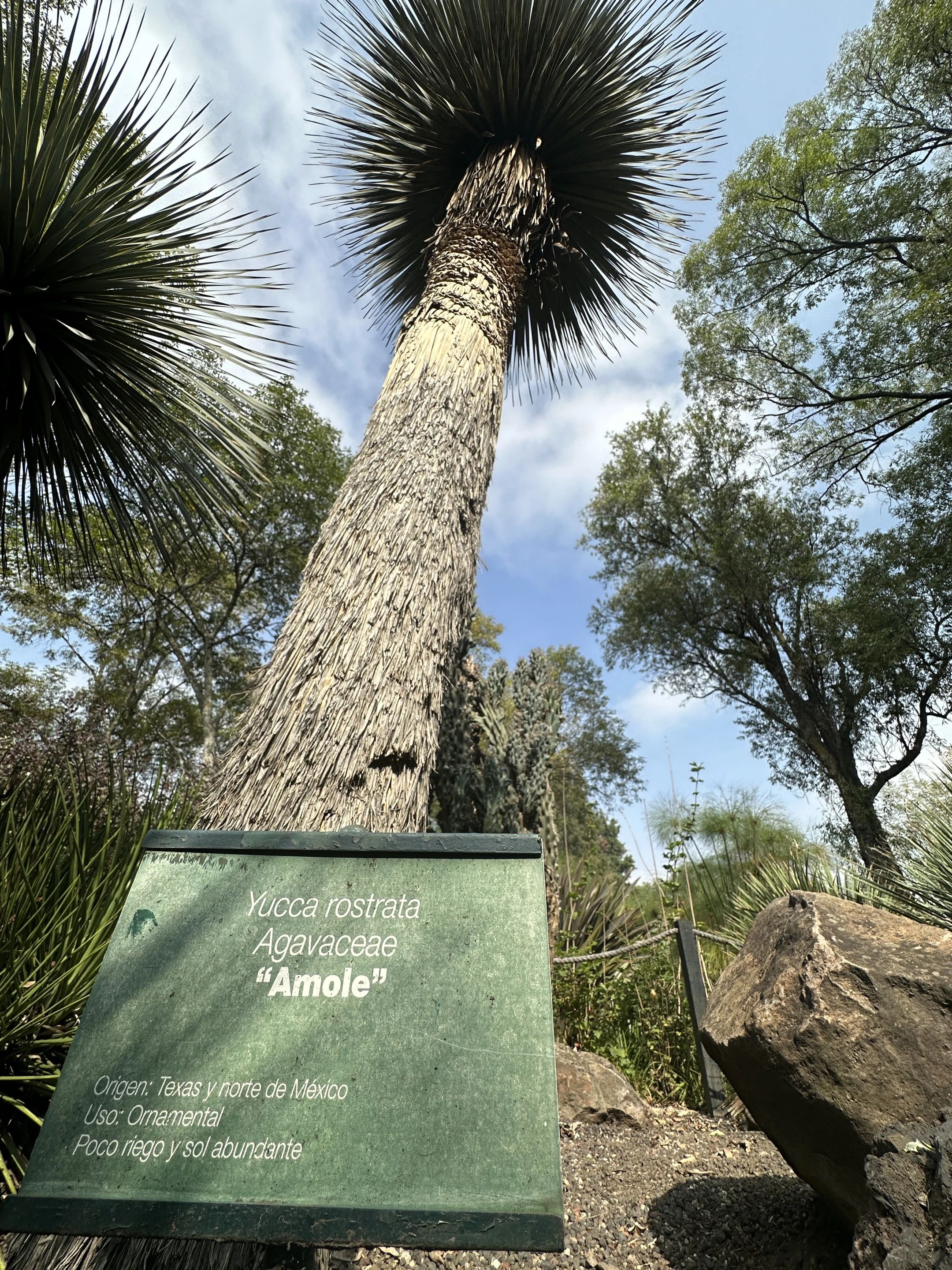

蝙蝠和龙舌兰之间存在着一种奇妙的共生关系。许多种类的蝙蝠以龙舌兰的花蜜为食,在采食的过程中,花粉粘附在蝙蝠的身上,并被带到其他龙舌兰的花上,从而帮助龙舌兰完成授粉。如果没有蝙蝠的授粉,许多种类的龙舌兰,包括用来酿造龙舌兰酒的蓝龙舌兰,都无法繁衍后代。所以,可以说,蝙蝠是龙舌兰的“忠实传粉者”,它们的存在对龙舌兰的生存至关重要。上图是墨西哥城查普特佩克公园(Bosque de Chapultepec)的一棵龙舌兰。©熊昱彤 | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)更让人吃惊的是,洞穴还承载着丰富的人类文化遗产。从史前岩画到古代遗址,洞穴见证了人类文明的起源和发展。因此,保护洞穴不仅仅是保护生态,也是在保护我们的历史和文化。

不过,当前的形势并不乐观。

一位资深专家的发来的消息,对于洞穴生态系统的未来表示非常担忧。©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

随着气候变化和人类活动的加剧,洞穴生态系统的破坏速度比我们想象的还要快。很多地方的洞穴生态环境没有得到应有的重视和保护,甚至在一些地方,环境影响评估(EIA)中完全没有考虑到这些特殊物种、以及洞穴生态系统的保护。蝙蝠、洞穴鱼类、特有昆虫等物种,依然被忽视在科学评估之外,导致了许多原本可以避免的生态破坏。

案例1:河南西峡县云华蝙蝠洞,旅游开发几年后蝙蝠濒临灭绝举个例子。河南西峡县王里桥乡云华蝙蝠洞,是我国发现的最大蝙蝠群落栖息地之一。19年前,也就是2006年,《华东旅游报》的一篇报道指出:我国最大蝙蝠群处于濒临灭绝的境地。2000年科学家考察发现,那里的蝙蝠种类有7种,数量不下10万只。有报道显示,1999年5月,五里桥乡党委、政府决定对云华蝙蝠洞进行“保护性开发”,同年9月1日动工,2001年5月1日对外开放。好景不长。2000年左右,旅游开发热在全国兴起,在一片议论声中,当地政府开始动工开发这一山洞。天南海北的游客蜂拥而至,宁静的蝙蝠洞喧闹起来,而对在这个洞里生活了不知多少年的蝙蝠来说,无疑是一场灾难。从2000~2006年,仅仅6年时间,科学家再去考察时,就发现了那里的蝙蝠濒临灭绝。

案例2:北京市石花洞自然保护区总体规划石花洞自然保护区位于北京市房山区,是中国北方典型的温带半干旱半湿润气候岩溶洞穴,堪称“地下明珠”。近年来,随着旅游业的不断发展,石花洞吸引了大量游客,但随之而来的问题也不容忽视——旅游开发对洞穴生态系统、尤其是洞穴生物的影响,未受到足够重视。2022年,中国生物多样性保护与绿色发展基金会邻里生物多样性保护工作组(绿会BCON)建言《北京市石花洞自然保护区总体规划(2021年-2030年)(草案)》时,提出了这一问题。

当时我们发现,尽管规划中对石花洞自然保护区的价值进行了详细描述,但在生物多样性保护方面却有所缺失,尤其是对于洞穴生物的保护。蝙蝠等洞穴生物的栖息地保护,至今未被提及。实际上,洞穴生态系统中的生物,如蝙蝠、特有昆虫以及洞穴鱼类,它们在生态链中扮演着至关重要的角色,但是它们却是最容易受到旅游开发影响的群体之一。因此,绿会BCON建议,石花洞自然保护区的规划应更加注重生物多样性的保护,特别是洞穴生物的保护,避免让生态保护变成仅仅为了旅游营收而牺牲生物多样性的工具。此外,规划中提到的灯光系统等基础设施,必须考虑到它们对洞穴生态系统,特别是蝙蝠等生物栖息环境的影响。

但是很可惜,2022年,房山区有关部门的反馈中,并未采纳有关洞穴生物保护的建议。笔者感到,对于洞穴作为生态系统的价值的主流化和认识,仍然任重道远。

洞穴生态系统的脆弱性不容忽视。长期以来,我们对洞穴生物多样性的保护不够重视,导致许多独特的物种面临生存威胁。蝙蝠作为洞穴生态系统中的关键物种,其重要性不言而喻。蝙蝠不仅是洞穴食物链的重要一环,还为许多其他洞穴生物提供了栖息地。然而,由于栖息地破坏、人为干扰等原因,蝙蝠种群数量急剧下降。这不仅影响了蝙蝠本身的生存,也对整个洞穴生态系统造成了严重的破坏。再以洞穴鱼类为例,许多洞穴鱼类是中国的特有物种,由于栖息地的丧失和污染,种群数量已经岌岌可危。

值此2025年全国两会将要召开之际,笔者建议,应加大对洞穴生态系统脆弱性的科学评估。环境影响评估应该更加全面,不能只关注地面上的影响,地下的生态环境同样需要得到足够重视。尤其是蝙蝠、洞穴鱼类和特有昆虫这些关键物种,它们的保护不容忽视。同时,各级政府和相关部门应加强洞穴生态保护的立法与政策支持,确保开发项目在进入前,能够进行详细的生态影响评估。在一些特别重要的洞穴区域,应实施最严格的保护措施,确保它们的生态功能不被破坏。科学监测、生态恢复等工作也应同步推进(比如现在的“废弃矿坑”的修复项目,能否纳入洞穴生态系统科研和和恢复?),来确保这些独特的生态系统能够得到重视、以及有效的保护。

本文是“海洋与湿地”平台“蝙蝠保护系列”文。

转发请标注来源。

文 | 王芊佳

编辑 | 绿茵

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会