随着全球环境问题的日益严峻,如何有效应对人类活动对自然环境的影响,成了摆在我们面前的一大难题。从工业化、城市化到资源过度开发,我们的生活方式正在对环境产生越来越大的压力。环境污染、资源枯竭、生态退化等问题层出不穷,要治理这些问题,不仅需要科学的数据支持,还需要有条理的分析框架。

正是在这样的背景下,DPSIR框架应运而生。这个框架帮助政策制定者、科学家,甚至普通人更清楚地理解环境问题的复杂性,也为我们提供了应对这些问题的思路和方法。

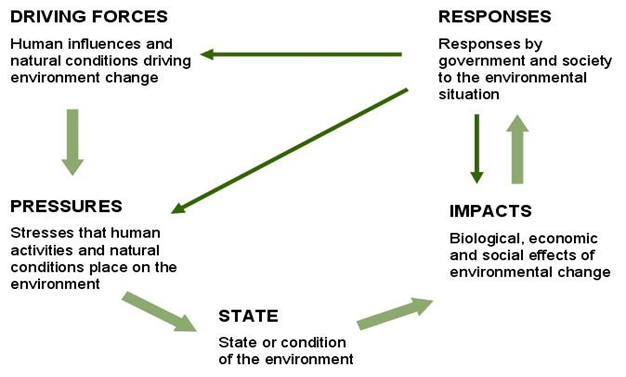

DPSIR框架的全称是“Driving forces-Pressure-State-Impact-Response”,按照字面来说翻译成中文的话,就是“驱动因素-压力-状态-影响-响应”框架。不过“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编还没发现一个特别好的中文译法,这里就用较多一点的称呼“DPSIR模型”吧。

简单来说,DPSIR是一个描述环境变化过程的分析工具,它通过五个要素依次呈现了从人类活动到环境变化,再到我们采取应对措施的整个链条。这个框架帮助我们理清不同因素之间的关系,理解环境问题的根源和后果,并为政策制定提供科学依据。

香港海边的风光。©裘德卫(Saul Dewei chiu)| 绿会融媒·“海洋与湿地”(图文无关)DPSIR框架是怎么来的?

维基百科的材料显示,DPSIR框架最早是欧洲环境署在1999年提出的。它是建立在一些已有的环境报告框架基础上的。例如,在1993年,经济合作与发展组织(OECD)提出了一个叫“压力-状态-响应”(PSR)的框架,用来说明人类活动是如何对环境施加压力的,而环境状态又是如何变化的。这个框架虽然帮助我们简化了问题,但它并没有考虑到自然因素对环境的影响。

为了解决这个问题,联合国可持续发展委员会(CSD)在1997年提出了一个扩展版的框架——驱动因素-状态-响应(DSR)。这个框架把“压力”扩大到了包括社会、经济、政治、人口等多方面的因素,但它还是没有明确分析人类活动背后的深层原因。为了进一步完善,DPSIR框架就应运而生了,它不仅考虑了这些社会经济因素,还关注了环境变化背后的自然因素,尝试揭示环境问题的根源,并提出有效的应对策略。

图源:Denla Band(CC BY-SA 4.0)

DPSIR框架的五个要素

DPSIR模型的第一个要素是**“驱动因素”**,也就是推动环境变化的根本原因。这里说的“驱动因素”,主要指的是经济发展、人口增长、技术进步等人类社会活动。例如,经济的不断发展常常意味着资源的更多消耗,技术进步虽然带来了生产效率的提升,但也可能带来新的污染源,而人口的增加则意味着对土地、水源等资源需求的不断增加。简而言之,所有这些因素都在推动着环境压力的增大。

接下来,我们会看到**“压力”**这一环节。也就是人类活动带来的直接环境负担。比如,工业生产中的废气排放、农业中的化肥和农药使用、交通工具的尾气排放,都会对环境造成不同程度的压力。这些压力最终导致了环境质量的变化,成为环境恶化的“导火索”。

说到这里,环境变化的具体表现就是**“状态”**。环境的“状态”就是指水、空气、土壤等自然资源的现状,包括水质、空气质量、土壤是否被污染等。比方说,如果一个工厂排放了大量废水,那么,水体的质量就会受到影响,可能出现水质污染、甚至会导致生态系统的破坏。生态系统的健康状况,直接反映了人类活动带来的影响。

位于深圳的华大时空中心的一角,展出的一张“奋斗者”号作业归来的图片。©Linda Wong | 绿会融媒·“海洋与湿地”(图文无关)(CC BY-SA 4.0)

而这些环境状态的变化,最终会导致**“影响”**。也就是说,环境的恶化会直接或间接地影响到我们的生活质量、健康状况,甚至是社会经济的发展。空气污染可能导致呼吸系统疾病的增加,水源污染威胁着饮用水的安全,土地退化则可能导致农业产量下降,进而影响粮食供应。这些影响不仅仅局限于生态层面,更涉及到我们的生计和社会福祉。

而**“响应”**,指为应对这些环境问题而采取的措施。无论是政府制定的环保政策、法律,还是企业、个人采取的环保行动,都是对环境问题的“响应”。比如说,政府可能会出台一些法律法规,限制污染排放;企业则可能会改进技术,减少污染排放。而普通民众也能通过绿色消费、节约资源等行动来保护环境。可以说,响应是整个DPSIR框架的关键环节,它能有效缓解或减少环境问题的负面影响,推动社会向可持续发展迈进。

DPSIR框架之所以能够在全球范围内得到广泛应用,正是因为,它能够帮助我们清晰地理清环境问题的根本原因和相互关系。在实际操作中,政策制定者可以通过这个框架,准确识别出环境问题的驱动因素、压力来源、现状变化、影响后果,从而采取更为有效的应对措施。特别是面对复杂的环境问题时,DPSIR框架能帮助我们全面了解问题的全貌,为未来的环境管理提供科学的决策支持。

南方某地农村的一条小河边,有一个垃圾处理场。图为场地旁边的一个排污口。©Linda Wong | 绿会融媒·“海洋与湿地”(图文无关)(CC BY-SA 4.0)

举几个应用案例。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,2004年的一篇荷兰学者的论文(参见参考资料3)里面,提到这样一个案例:南非采用DPSIR框架来识别内陆水域的核心指标。内陆水系统受到两大主要驱动因素的影响:自然驱动因素(如气候)和人为驱动因素(如开发)。这些驱动因素对内陆水域施加压力,进而影响淡水资源的数量和质量,包括地下水和/或地表水的变化。1999年发布的《南非环境状况报告》中概述了对内陆水资源变化的主要驱动因素及其影响领域,并对其中六个关键问题进行了详细分析,包括:有限的淡水资源、淡水质量变化、淡水生态系统退化、内陆水资源的洪水与干旱管理、不平衡和不公平的水资源服务分配,以及国家和国际间的水资源争议。这些问题通过DPSIR框架被进一步分解为具体原因、反映方式及管理措施,为南非在应对水资源挑战时提供了系统化的策略与行动指南。

案例2:全球国际水域评估**(GIWA)**采用因果链分析作为其评估的重要工具。因果链分析用于识别并更好地理解感知问题与其社会根源之间的因果关系。GIWA的因果链分析将问题划分为五大主要领域,分别是:淡水短缺(水流变化、污染、地下水位变化)、污染(微生物、富营养化、化学污染、悬浮固体、固体废弃物、热污染、放射性物质泄漏等)、栖息地和社区变化(生态系统丧失、生态系统或生态带变化,包括社区结构和/或物种组成)、不可持续的渔业及其他生物资源利用(过度捕捞、过量兼捕和丢弃物、破坏性捕捞行为、污染和疾病对种群的影响)、以及全球变化(气候水文周期变化、海平面上升、臭氧层破坏导致的紫外线辐射增加、大气CO2功能变化等)。通过因果链分析,GIWA评估了问题与其根本原因之间的联系,揭示了直接原因、行业活动/中介原因及由人类活动导致的问题根源。

DPSIR模型为我们提供了一个宏观的视角,帮助我们理解人类活动对环境的影响。而DNA分析则为我们提供了一个微观的视角,帮助我们了解生物多样性、遗传变异以及环境变化对生物的影响。将两者结合起来,可以更全面地评估环境问题,并为制定有效的环境保护措施提供科学依据。©Linda Wong | 绿会融媒·“海洋与湿地”(图文无关)(CC BY-SA 4.0)

DPSIR框架的不足与挑战

不过,DPSIR框架也并非没有局限性。在应用过程中,它有时可能过于简化了实际情况。

比如,DPSIR框架假设了****环境变化是由单一、线性的因果关系引起的,但现实中,许多环境问题往往是由多个因素相互作用的结果。这些问题可能涉及到复杂的、非线性的关系,单纯的线性分析难以完全揭示其中的复杂性。此外,DPSIR框架依赖大量的数据支持,但数据的收集和准确性往往是一个难题。尤其是在一些资源匮乏或数据收集困难的地区,可能很难获得充分、准确的数据,从而影响到框架应用的效果。

此外DPSIR框架虽说确实是能够帮助我们理解环境变化的过程,但,它对环境变化的长期动态过程和反馈机制关注较少。环境变化往往是一个长期的、渐进的过程,且很多时候存在滞后效应。换句话说,某些环境问题可能在短期内不会显现出来,但它们的积累效应却可能对未来造成巨大的影响。DPSIR框架在这一点上的分析能力可能要略为有限一点。

还有一点就是,DPSIR框架主要聚焦于环境污染、资源管理等领域,有学者指出,这种模型对于一些跨学科、复杂的环境问题(比如气候变化、生物多样性保护等),它的适用性可能还是有所局限的。因此,在处理这些复杂问题时,DPSIR框架可能需要与其他分析方法相结合,才能提供更全面的视角和应对策略。

为了更好的理解,咱们来看几个具体的例子。

举例来说,气候变化是一个复杂的环境问题,它涉及自然和人为因素的交织。在DPSIR框架中,气候变化的“驱动因素”常常被归类为人类活动引起的温室气体排放(如二氧化碳、甲烷等),而气候变化本身则作为“压力”来处理。但气候变化也受到自然因素的影响,如火山活动、太阳辐射等。这种归类的模糊性,让DPSIR框架在气候变化问题上可能会比较难充分地考虑自然因素的作用,导致分类和分析上的偏差。研究表明,近年来全球变暖的速度与温室气体的排放关系密切,但自然因素仍在气候变化过程中扮演了不容忽视的角色。因此,将气候变化单纯归类为人为驱动的“压力”,可能会忽略其复杂性。

再举一个例子。在水污染问题上,DPSIR框架常常会将污染源(如工业废水排放、农业化肥使用)归类为“压力”,而处理水污染的措施(如废水处理厂的建设、环保法的实施)作为“响应”。但,在实际应用中,水污染的“压力”有时并不那么直接。例如,某些地方的废水处理厂存在处理能力不足或管理不善的情况,这种问题在DPSIR框架下可能会被错归为“响应”而非“压力”。如,印度的恒河水污染问题,部分是由于当地废水处理设施老旧、无法应对日益增加的污染负荷。如果将这些设施问题归为“响应”的话,就可能会忽视它们在污染过程中的“压力”作用,可能导致对问题的误判。

又比如,在DPSIR框架中,“外来物种”的引入经常被视为“压力”,而其对生态系统的影响,被视为“状态”或“影响”。但在实际应用中,外来物种的影响不仅仅是直接的生态压力,许多外来物种对生态系统的影响是渐进性的,往往在很长一段时间内才显现出来。例如,欧洲的松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)对松树的影响,不仅导致了森林资源的直接损失,还可能通过改变当地生态系统结构间接影响其他物种。如果DPSIR框架未能清晰地处理外来物种影响的时间跨度和生态层次的话,就可能让对生态影响的评估不够精准。

虽然DPSIR框架为分析环境问题提供了有用的结构,但在面对复杂的、跨学科的环境挑战时,框架的简化和局限性也是需要考虑、改进的。环境问题往往是多方面交织的,单一的框架难以全面覆盖所有的驱动因素、压力、状态、影响和响应,所以一般来讲,结合其他分析方法和对地方性问题的深入理解,才能更好地解决现实中的环境挑战。但尽管如此、瑕不掩瑜,DPSIR框架依然是一个非常重要的环境管理工具。它帮助我们理清了环境问题的因果链条,为政策制定者提供了系统化的分析思路,也为公众提供了理解环境变化和参与环境保护的基础。

读而思****思考题·举一反三

Q1、DPSIR模型假设各要素之间存在清晰的因果关系,但现实环境中的因果关系往往错综复杂,且存在诸多不确定性。如何量化这些因果关系,建立更精确的模型呢?比如说,某一污染物排放的增加可能同时受到多个驱动因素的影响,且其对环境状态的影响也可能因地而异,如何建立一个能够准确反映这些复杂关系的模型呢?

Q2、DPSIR模型提供了一个结构化的分析方法,但环境问题往往涉及复杂的因果关系和交织的影响因素。如何应对复杂的因果关系,避免DPSIR框架在分析中简化、或忽略环境问题的多维度特征呢?

Q3、许多环境问题,如气候变化、水资源管理和生物多样性保护,跨越多个地理区域和国家。DPSIR框架主要是基于特定区域或国家的环境评估,但在应对跨国和跨区域问题时,如何确保不同国家和地区之间驱动因素、压力和响应的差异不影响整体评估的有效性?你觉得,是否需要在DPSIR框架中融入更强的国际合作机制和全球视角,来确保框架在全球环境治理中的适应性、以及可操作性呢?

Q4、DPSIR框架虽然能够帮助识别和分析环境问题,但在处理涉及社会公平、环境正义等深层次问题时,是否足够深入?比方说环境污染问题——我们知道,环境污染往往会对弱势群体产生更大影响,那么,如何确保DPSIR模型在评估环境问题时,能够充分考虑到社会阶层、经济状况和文化差异等因素,从而制定出更具包容性和公平性的环境政策?换句话说,你认为,DPSIR框架如何在环境管理中兼顾生态vs社会的双重可持续性呢?

THE END

海湿声明: 1.本文仅代表资讯,不代表平台观点。供参考。2. 因本平台斜体字拷贝至外部平台时常出现内容丢失的情况,故本文中,物种拉丁学名未作斜体设置。

编译 | 王芊佳

编辑 | 绿茵

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会