脑卒中中西医结合康复诊疗方案湖北专家共识

文献结构 循证医学

《脑卒中中西医结合康复诊疗方案湖北专家共识》该共识的引言部分简要介绍了脑卒中的背景以及危害,并介绍联合单位及负责内容。

01 概 述

在概述部分,该共识对脑卒中的定义、分类、发病原因及临床表现进行了简要介绍。同时,还指出了脑卒中在中医领域的所属范畴。

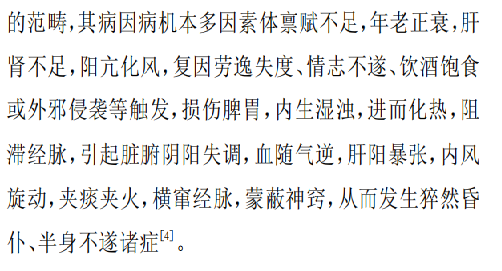

02 康复评定(现代康复评定和传统康复评定)

此部分主要讲述了脑卒中患者的各方面功能的评定标准,主要包括脑损害程度评定、运动、感觉、言语、吞咽、认知、心肺、情感及大小便功能评定等。

03 中西医结合基础治疗

3.1 治疗原则

根据患者发病时间、病因、发病机制、卒中类型、病情严重程度、伴发的基础疾病等情况,制定适合患者的最佳个体化治疗方案,尽可能早期安全启动卒中的二级预防。稳定病情后根据具体情况进行个体化和全面的康复治疗。

3.2 基础治疗(西医)

分别描述了缺血性脑卒中和出血性脑卒中采取的治疗方法:包括溶栓治疗、抗凝治疗、降纤治疗、神经保护治疗、手术治疗等以及所参考的临床指南文献。

3.3 中药治疗(中医)

脑卒中的中医药治疗根据病情可采用标本兼顾或先标后本等治法,按照不同分期和症型采用不同的治疗方案,并介绍了其对应的循证指南。

04 中西医结合康复治疗的主要内容

4.1 康复治疗原则

康复治疗原则:概括患者病情稳定后的康复流程,并表明所采取的治疗方法对应的证据等级和推荐等级。

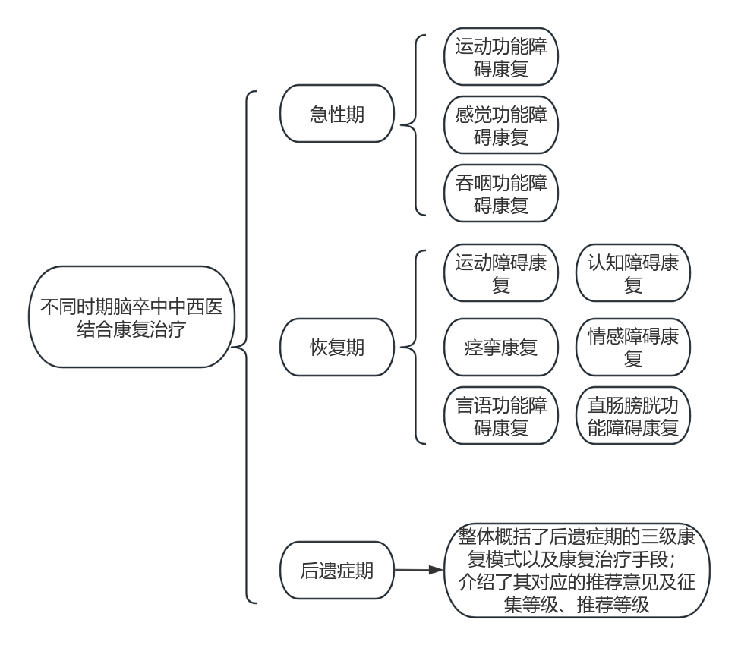

4.2 不同时期脑卒中中西医结合康复治疗

这部分详细列举了关于脑卒中中、西医康复的各项循证医学证据,包括药物、非药物、手术及训练等康复治疗手段。对每种治疗手段的标明其证据质量和推荐等级,以提供更加客观、全面的信息。

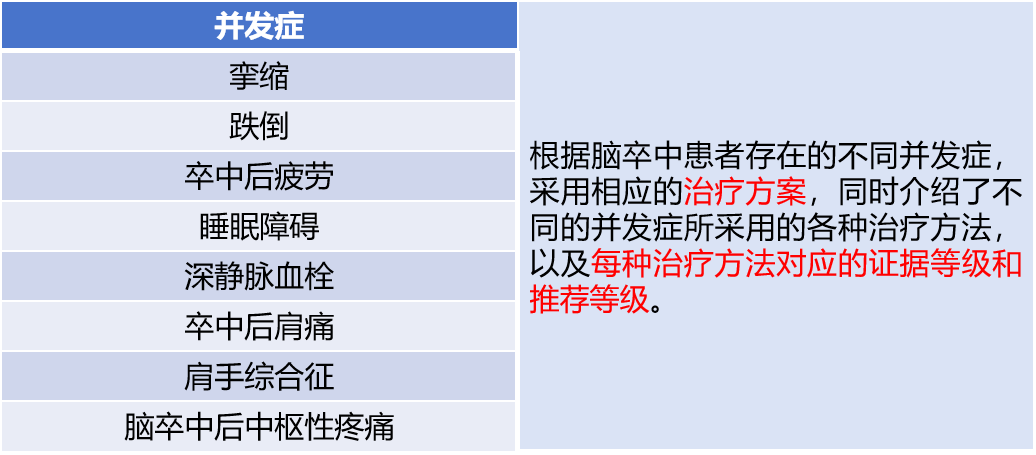

05 并发症的处理

根据脑卒中患者存在的不同并发症,采用相应的治疗方案,同时介绍了不同的并发症所采用的各种治疗方法,以及每种治疗方法对应的证据等级和推荐等级。

循证医学

什么是循证医学

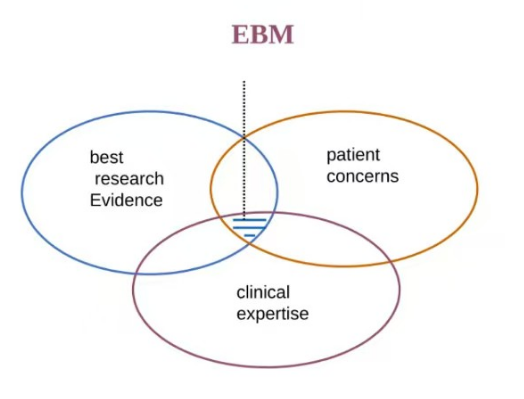

循证医学的概念((Evidence-Based Medicine,EBM):遵循科学证据的医学,是现代医学领域新兴发展起来的临床医学模式,其核心是医学科学研究所获得的客观有效、有实用价值、安全的证据与临床医务工作者知识、技能和经验相结合,在患者接受并配合的前提下,在具体的医疗环境中所确定的临床医疗决策实施过程。

1.循证医学的核心是高质量的临床研究证据 “证据“及其质量是实践循证医学的关键。

2.临床医师的专业技能与经验是实践循证医学的必备条件,临床医师是实践循证医学的主体。

3.充分考虑病人的期望或选择是实践循证医学的关键因素,病人是循证医学实践的服务主体。

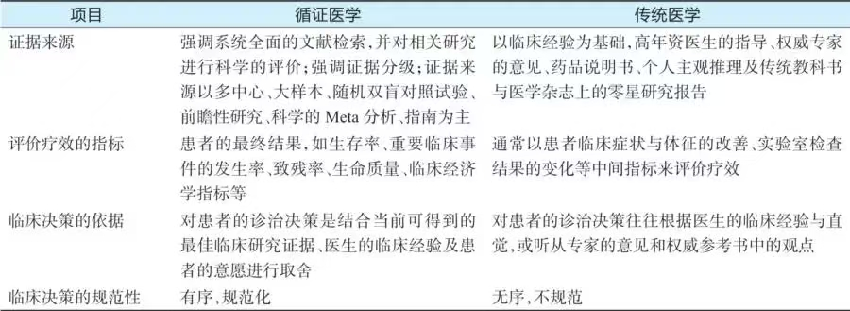

与传统医学的区别

循证医学与传统医学的主要区别在于,循证医学强调基于证据的决策,而传统医学可能更多依赖于个人经验和直觉。循证医学通过系统的研究和证据支持,提高了医疗决策的科学性和准确性。

传统医学=医学知识+医生经验;

循证医学=医学知识+医生经验+临床研究证据库(不断更新中)。

最佳的研究证据是指对当前临床研究的文献,应用临床流行病学的原则和方法以及有关质量评价的标准,进行认真分析和严格评价获得的新近最真实可靠且有实际临床应用价值的研究成果或证据。

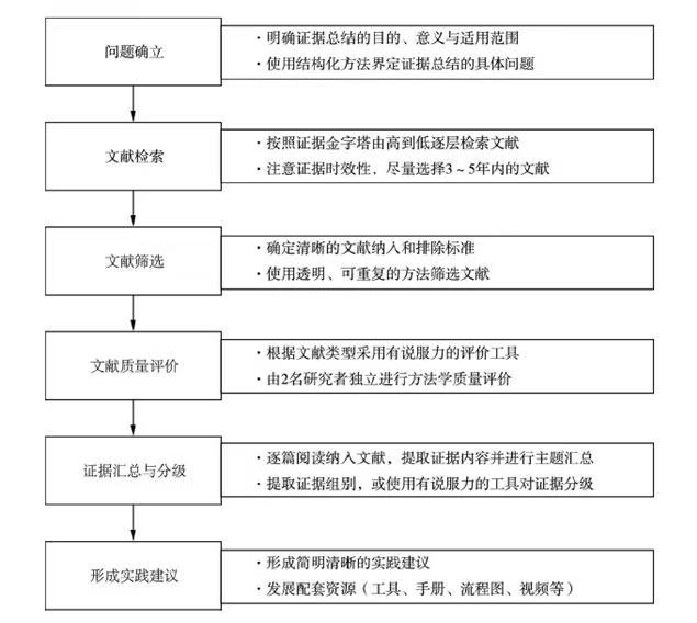

循证医学证据的制定流程

可以分5个步骤:①提出问题;②寻找证据;③评价证据;④应用证据;⑤后效评价,即对实施结果进行追踪和再评估,修正错误,发现更好的方法。

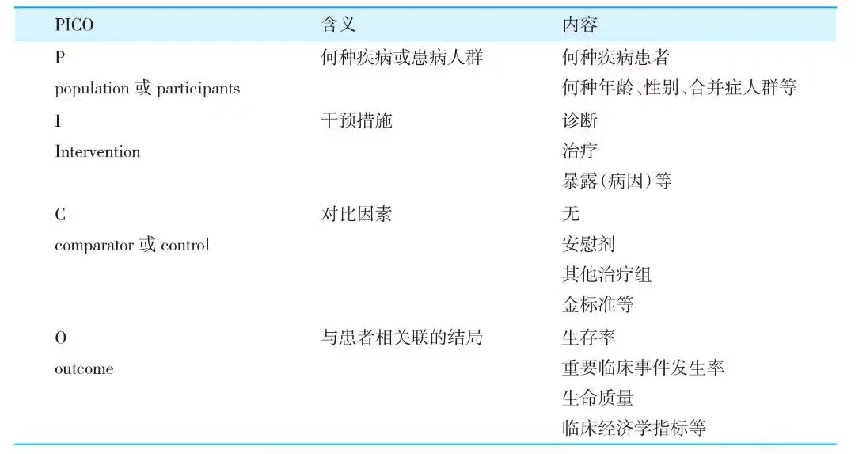

一个好的循证问题需要包括PICO四个要素,因此,我们首先要看文章中是否明确指出了P(研究人群)、I(干预措施)、C(对照措施)、O(临床结局),这也是将临床问题转化为结构化循证问题的过程。

证据来源

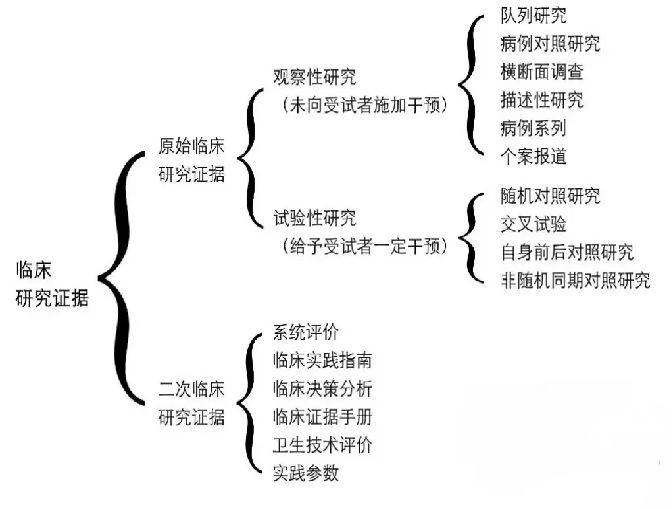

按证据提供的类型分为:

一级来源,即证据来源为原始研究证据或原始论著;

二级来源是指提供的证据为对原始研究证据进行了处理的二次研究证据,即根据论著进行综合分析、加工提炼而成,包括meta分析、系统评价、综述、评论、述评、实践指南、决策分析和经济学分析等。

系统评价(SR) 是一种综合文献的研究方法,即按照特定的问题,系统、全面地收集已有的相关和可靠的临床研究结果,采用临床流行病学严格评价文献的原则和方法,筛选出符合质量标准的文献并进行科学的定性或定量合并,最终得出综合可靠的结论。

循证医学证据流程

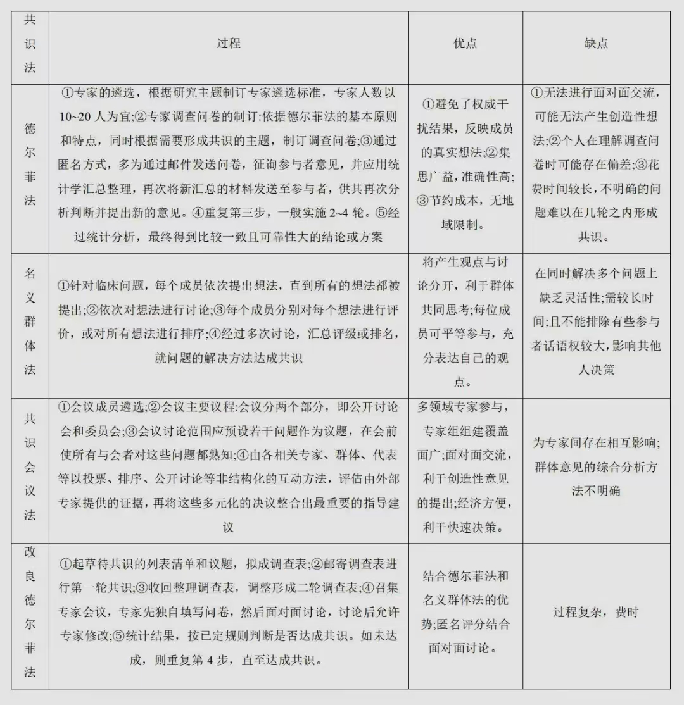

推荐意见形成的方法

应明确从证据到形成推荐意见的方法,应科学,如德尔菲法、名义群体法、共识形成会议法、投票等。

形成推荐意见时不仅要考虑证据的等级,还要考虑本地的医疗环境、医疗条件、经济成本、患者价值观等进行利弊权衡,所以并非高等级的证据一定是强推荐意见。当证据不足或没有,或者存在争议的部分,明确指出相应的解决方法。

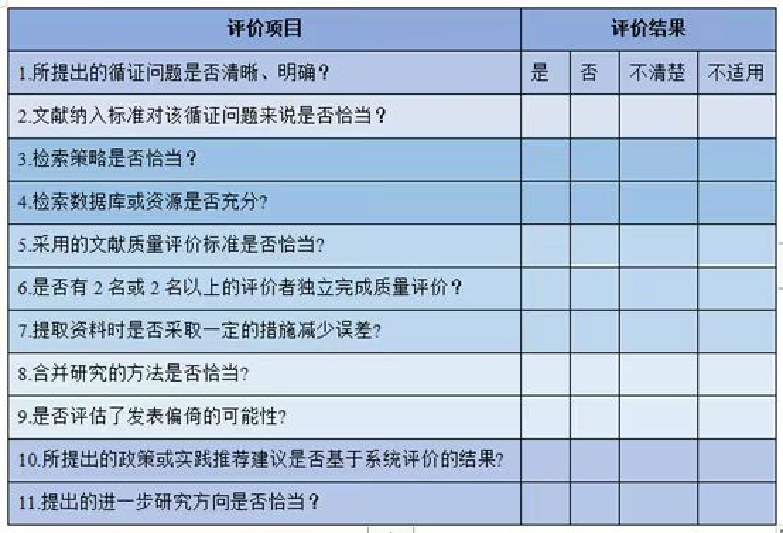

系统评价的文献质量评价

常用的为澳大利亚JBI循证卫生保健中心(2016)的评价工具。该评价工具有11个条目,包括“是”“否”“不清楚”“不适用”四种评价结果.

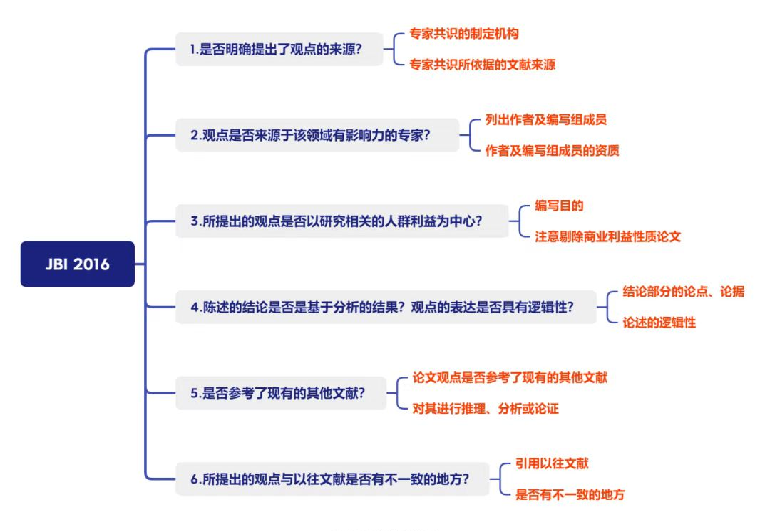

专家共识质量评价

专家共识作为临床中最常见的一类证据来源,在用于指导临床实践时也需要判断其质量高低。

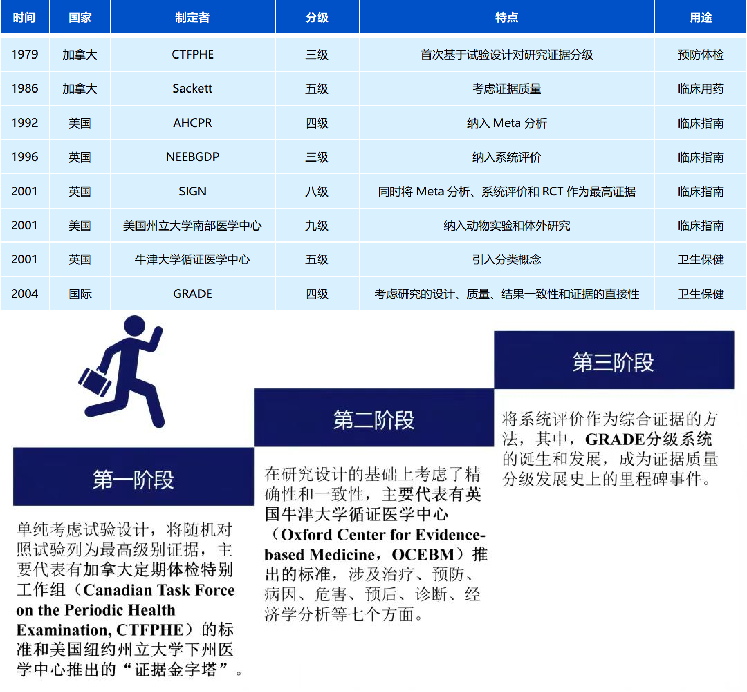

分级标准发展历程

早期的标准将随机对照的临床研究(Randomized controlled trial,RCT)作为最高级别证据,而在其后标准的发展中,逐渐公认最高级别的证据为随机对照的临床研究的系统评价。专家意见则在所有标准中均定为最低级别的证据或无。

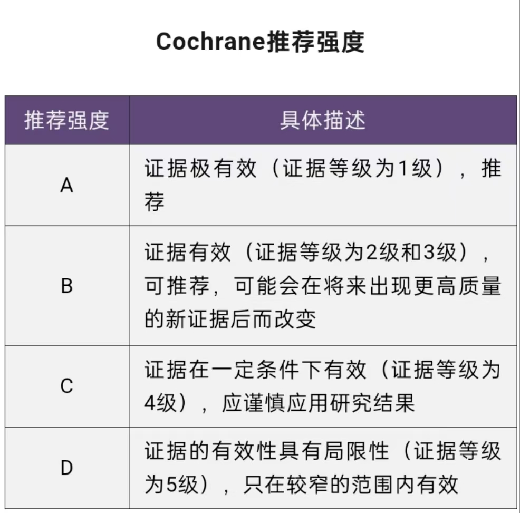

其后较有影响力的证据分级标准为2001年英国牛津大学循证医学中心(Cochrane中心)制定的分级系统。

在2000年起,包括WHO、Cochrane协作网在内的28个国际组织与协会共同创立了GRADE工作组,由67名专家及各标准的主要制定者组成,于2004年正式发布了国际统一的证据质量分级与推荐强度系统:GRADE标准。

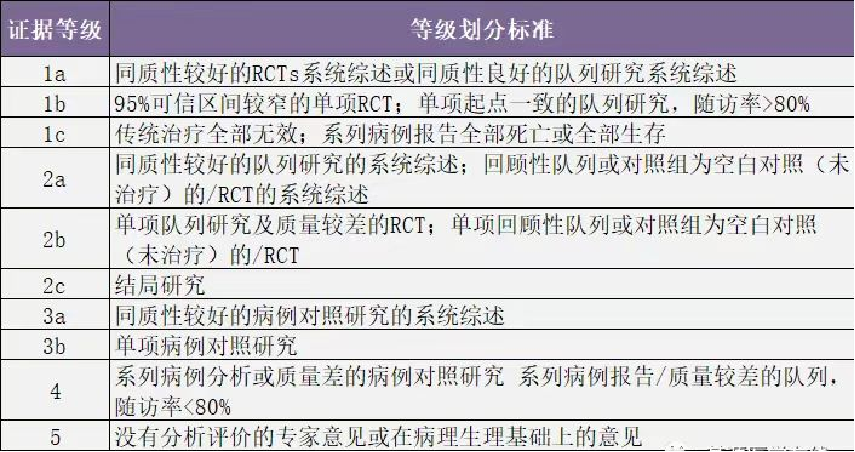

牛津大学循证医学(EBM)标准

专家根据牛津大学循证医学(EBM)中心关于文献类型的“新五级”标准来评价。

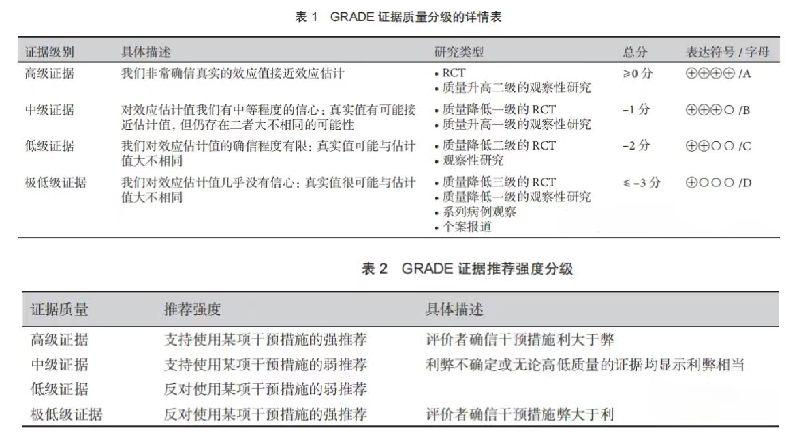

GRADE分级系统

GRADE分级系统是当前对研究证据进行分类分级的国际最高水平,现已被包括WHO、Cochrane协作网、英国国家卫生与临床优化研究所、UpToDate和中华医学会在内的100多个组织采用。GRADE也适用于制作系统评价、卫生技术评估及指南。

GRADE分级系统将证据质量分为“高、中、低和极低”4个水平,将推荐强度分为“强推荐和弱推荐”2种。

2004 年,GRADE 标准中证据级别与推荐强度不再完全一一对应。GRADE 标准在判定推荐强度时,除了考虑证据等级,同时也考虑利弊平衡、患者的价值观和意愿、经济性等方面,综合考虑后判定推荐强度。

关于推荐强度与证据等级的关系:证据级别考虑的是证据的质量,推荐强度则综合考虑了证据的适用性、可及性、患者的价值观、依从性等多方面因素。

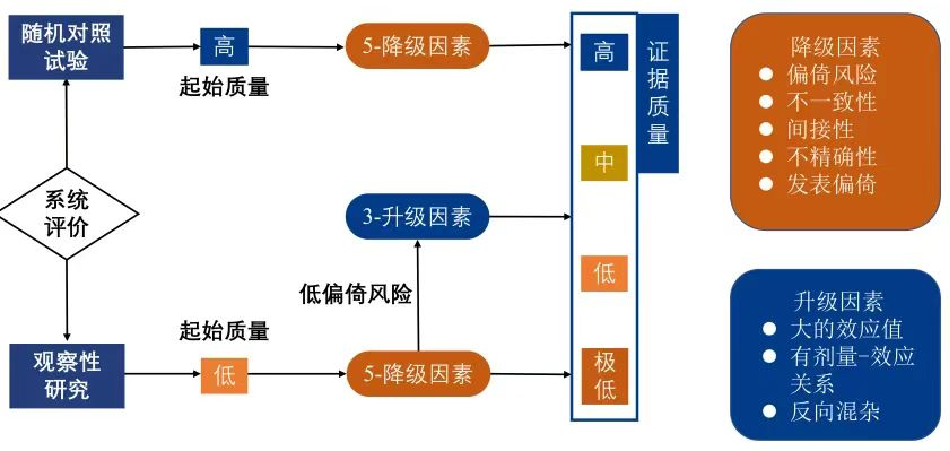

GRADE 标准,其将当前能够检索到的所有研究类型的证据作为证据体,整体评价证据体的质量,从而划分证据等级。原则上首先将来自随机对照试验的系统评价结果初定为高质量证据,来自观察性研究的系统评价结果初定为低质量证据,然后按照 GRADE 的证据降级和升级原则,进行升级或降级后,最终将证据划分为“高、中、低、极低”四个等级。

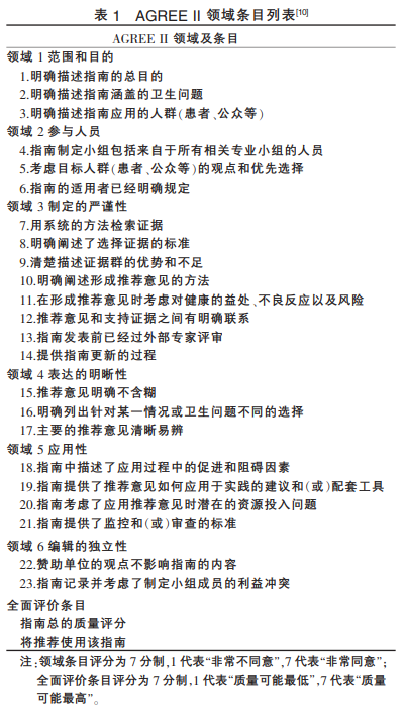

临床指南研究与评价系统AGREE ll

GRADE分级系统存在的不足:

对于临床操作流程类的指南, 如采集病史、体格检查、帮助患者决策、签署知情同意书等, 无法使用GRADE评价。为了保证指南的可靠性,指导正确的卫生保健决策,需要对其质量进行评价。2013年推出了指南研究与评价工具AGREE ll。

评价者可通过全面考虑 6 个领域的标准化得分,对指南总体质量评分做出一个综合的判断。

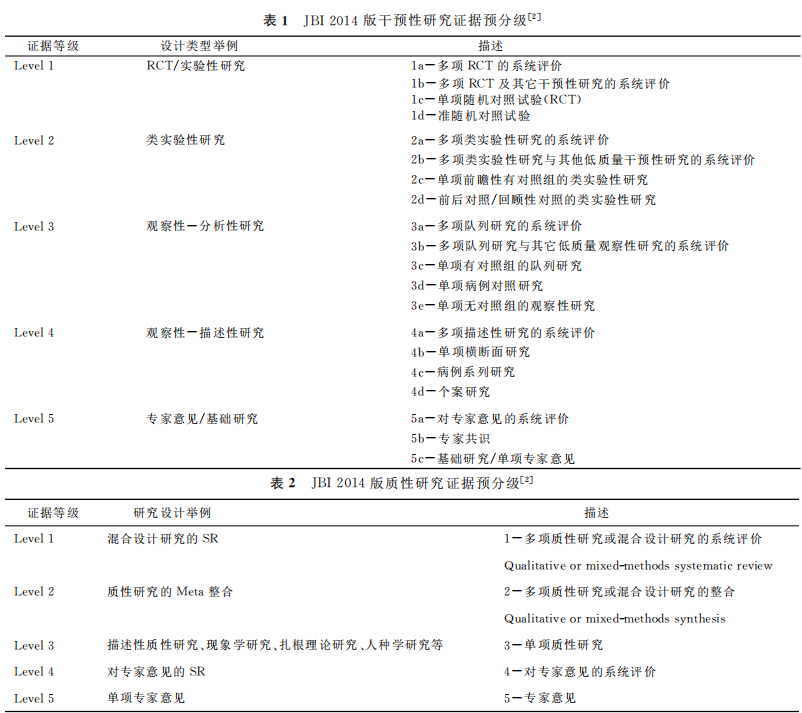

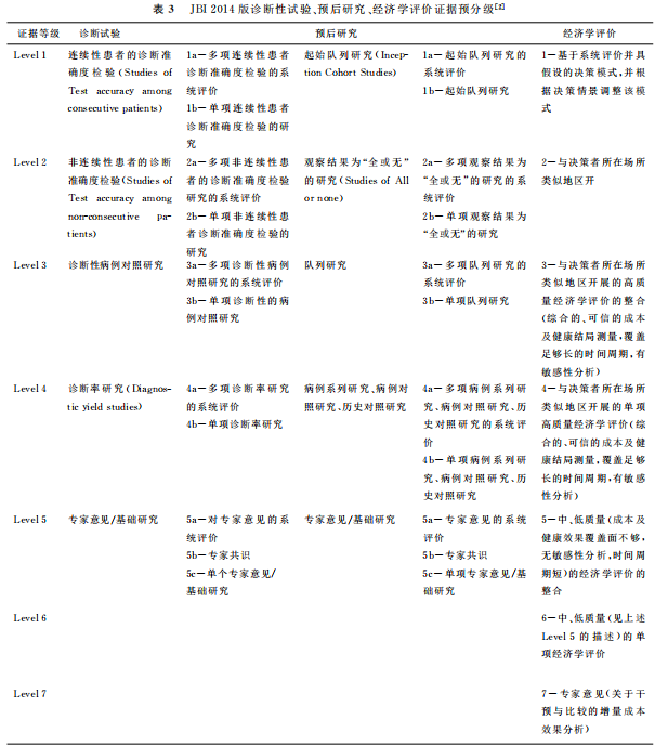

JBI证据预分级

GRADE分级系统存在的不足:

GRADE系统适用于RCT和观察性研究的系统评价进行证据等级判断,但其局限性是,并未涉及质性研究、经济学评价、诊断性试验、描述性研究等设计,对来自专业共识的系统评价也无法进行证据质量评级,也不主张对单项研究进行质量分级。

因此,在采纳GRADE证据分级系统的同时,进一步考虑证据的多元性,提出在对证据体进行质量分级之前,可对证据进行预分级。

预分级出现在对单篇文献质量进行严格评价之后,对纳入的单项研究按照其设计类别,包括有效性研究(实验性设计、类实验性设计、观察性研究)、质性研究、诊断性试验、预后研究、经济学评价五个设计类别进行预分级,分为Level1~5五个等级。

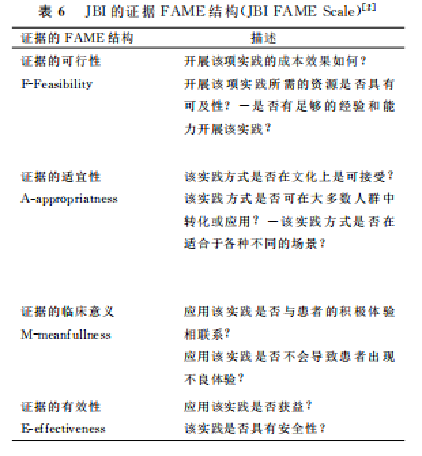

JBI2014版证据预分级和推荐级别系统容易与WHO GRADE证据系统结合,且因保留以往按设计分类的证据类型描述,易于使用者掌握,同时强调了证据的多元性特征和FAME属性,因此适用范围广,可操作性强。

文献检索:文献检索应查全查准,应包含国内外各大数据库;需明确检索数据库和检索策略;充分收集该领域的文献,并进行初步筛选;文献纳入标准应与循证问题相符,同样可以从PICO四个方面制定,纳入的文献类型也应根据循证问题来确定。

证据质量评价:有明确的证据质量评价方法或标准,一般采用Grade证据分级系统或牛津循证医学证据分级系统;对证据级别进行定义,并进行分级,可采用表格形式,清晰明了。

来源: 康工爱心之家

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

康工爱心之家

康工爱心之家