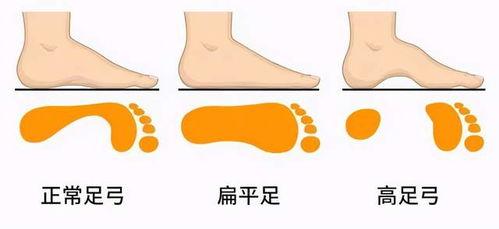

谈到某个疾病的成因问题,往往都会有先天和后天因素,那么,扁平足也不例外,扁平足到底是先天因素多一点,还是后天因素多一点呢?,先天或后天因素都可不同程度的导致足踝部肌肉、肌腱或韧带功能不全,以及骨骼结构异常,进而无法维持正常的足弓生理结构,最终引发足弓塌陷,形成扁平足。上一章节作者对相关内容做了简单的汇总,为了让读者更详细的了解平足症的病因,作者将有关扁平足的成因做一总结,并用通俗易懂的科普文章推送给大家,希望有所帮助。

【平足症的病因】

1.先天性扁平足

遗传因素:父母中有一方或双方患有扁平足,或可遗传给子女。

发育畸形:跗骨联合(跗骨包括跟骨、距骨、足舟骨、骰骨和3块楔骨)。跗骨是组成足后半部的短骨,共有7块,跗骨联合是一种罕见的骨骼发育畸形,表现为原本独立的两块或更多跗骨异常融合,导致跗骨间的关节活动度显著降低甚至完全消失。在先天性扁平足中,跗骨联合是较为常见的病因,其中跟距跗骨联合和跟舟跗骨联合较为多见。其他跗骨联合,如距舟联合、跟骰联合、舟骰联合、舟楔联合等较为少见。

发育畸形:副舟骨,舟骨为7块足跗骨中的一块,副舟骨是一种先天性异常,表现为在舟骨结节部位形成一个额外的、独立的骨骼结构,即副舟骨。正常情况下,胫后肌腱经过舟骨的内侧面的“下面”,而副舟骨的存在,迫使胫后肌腱走形于副舟骨内面的“上面”,且比较牢固地止于副舟骨上。这一改变破坏了胫后肌腱提起足纵弓及使足内翻的作用。

发育畸形:先天性垂直距骨,可分为骨性畸形与软组织病变。

骨性畸形:舟骨与距骨颈的背侧形成异常关节,导致距骨被固定在垂直位置。

软组织病变:包括胫舟韧带和距舟背侧韧带挛缩,跟舟韧带被拉伸、松弛,趾长伸肌、拇长伸肌、胫前肌、腓骨长短肌及跟腱挛缩,腓骨长肌、胫后肌腱移向踝前方起背伸肌的作用等。

2.后天性扁平足

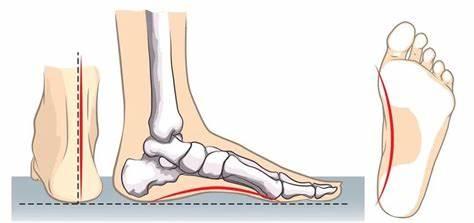

胫后肌腱功能不全,后天性扁平足通常由足部外伤、疾病或慢性劳损引起,这些因素损伤足骨和维持足弓的韧带和肌肉。胫后肌腱如同桥梁的悬拉索,维持着足弓的正常形态。若胫后肌腱发生炎症或退变,足弓高度将逐渐塌陷。

骨与韧带的损伤,如足部软组织损伤、骨折或者骨折伴有韧带损伤等等。

足骨与关节的病理性破坏,足部骨病,如类风湿性关节炎、骨关节结核等。

神经肌肉病变,脊髓灰质炎(也就是小儿麻痹症)患者,足内外在肌力失衡后,可遗留扁平足、内外翻畸形等。

功能性损伤,长期负重站立、体重增加、怀孕以及长途跋涉导致的过度疲劳等因素,会使维持足弓的肌肉、韧带、关节囊及腱膜等软组织逐渐衰弱,进而使足弓逐渐低平。长期患病卧床、缺乏锻炼,以致肌萎缩、肌张力减弱时,在负重时可有足弓下陷。

退行性变,扁平足也会随着年龄的增长而发生。由于年龄增加,胫后肌腱逐渐变性,逐渐难以保持足弓结构,导致扁平足发生,这种情况往往也不需要特殊处理。

【平足症的临床症状】

大多数扁平足患者并不表现出明显症状,而少数患者则可能出现足踝部及小腿下部的疼痛,且常伴随站立姿势和行走步态的异常。

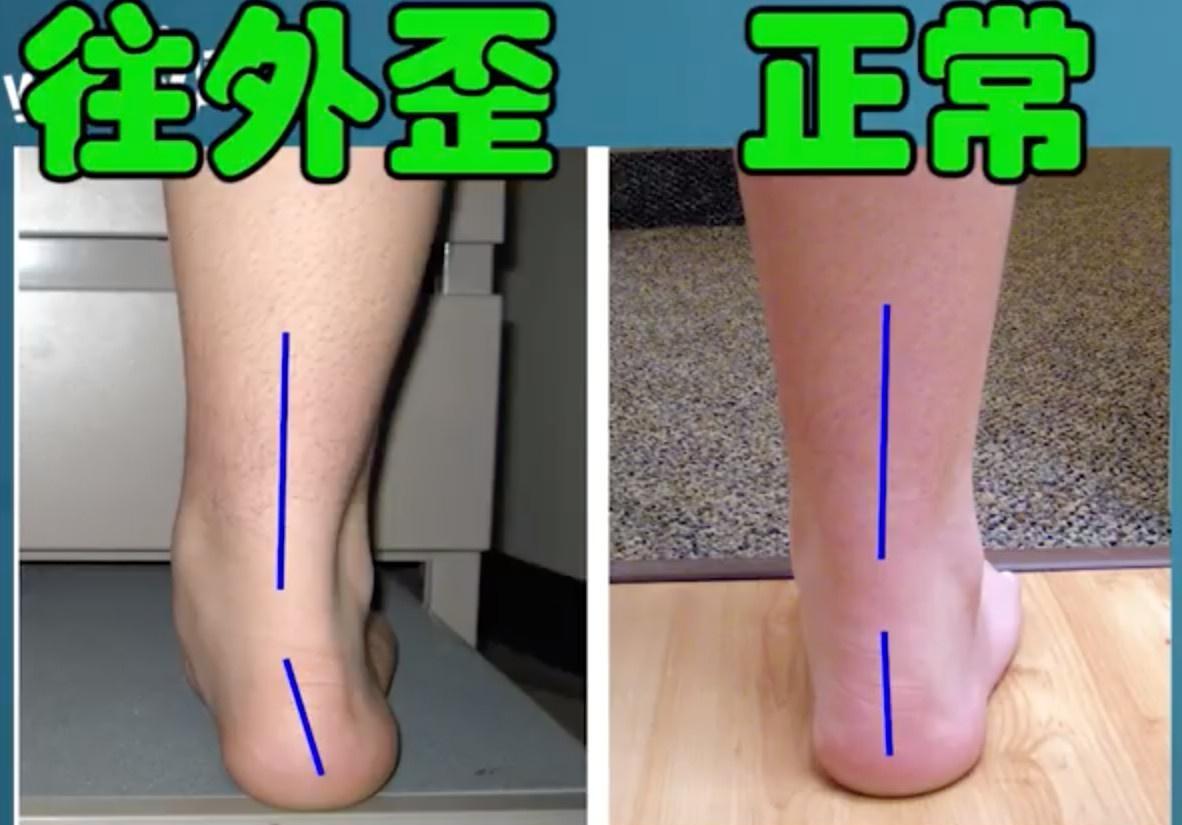

典型症状有症状者:足中部内侧疼痛,向脚踝及小腿内侧延伸,提踵(抬起脚后跟)、长时间站立或步行时加重,休息时减轻。患者还可能出现站立时足跟外翻、足内缘显得饱满、足纵弓变得低平甚至消失、舟骨结节向内侧突出等症状,步态也可能出现异常,如外八字步态,这些都会导致患者鞋子后跟内侧缘容易磨损。此外,还可出现行走或运动能力下降。

伴随症状可有足踝关节肿胀,或伴有拇趾外翻、后跟外翻或膝关节X型腿畸形等。

由于该病早期或轻症患者无明显不适症状,曾经也未引起医务人员的关注,当然,知晓率也低,导致尤其是儿童逐渐发展加重出现足部畸形、足部疼痛、行走障碍等症状出现后才前往医院就诊;失去了早期支具矫正的机会,近年来在国家大力倡导健康中国的政策引领下越来越重视全民健康问题,当然也包括产前各种先天疾病的筛查和阻断等等,若家长发现孩子有扁平足症的可能,也应及时前往医院确诊。一般情况下医生只需通过观察患者的足部情况并询问病史,即可进行诊断,有时也需要借助一些影像学检查,总之,如有身体任何部位的不适,请及时找专业的医生就诊,遵医嘱进行防治。(图片来自网络,如有侵权,联系删除)。

来源: 徐斌医师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

徐斌医师

徐斌医师