天目山实验室智能飞行管理与机载能量综合中心焦宗夏院士团队在直升机尾桨失效情况下的着陆轨迹和控制优化研究方面取得重大突破!相关研究成果近日在国际知名学术期刊《Aerospace Science and Technology》上发表,未来将全面应用于提高直升机在尾桨失效情况下的安全着陆性能。天目山实验室副研究员严旭飞为文章第一作者,天目山实验室为论文第一完成单位。该论文联合Swansea University袁野教授团队、南京航空航天大学陈仁良教授团队共同完成。

该研究构建了一种精确的直升机非线性飞行动力学模型,专门用于模拟直升机在遭遇尾桨故障时的复杂飞行行为,并在此基础上,提出了创新的着陆轨迹与控制策略优化方案。该研究的结论与实际直升机飞行测试中的安全着陆建议高度吻合,为飞行员在面临尾桨失效的紧急情况下提供了切实可行的安全着陆指导。

单旋翼带尾桨直升机依赖尾桨来抵消主旋翼产生的反扭矩,并实现航向的精确控制。因此,尾桨一旦发生完全或部分故障,将对直升机的操作安全构成严重威胁。近年来,尾桨相关的问题已成为直升机事故的主要诱因之一,约占所有此类事件的三分之一。直升机尾桨故障大致可以分为三种类型:气动失效、彻底失效以及卡滞(锁定)。

为了应对这些问题,科研人员已经开展了多项研究工作,包括开发健康监测与预测系统、深入分析疲劳损伤机制、优化控制算法并通过仿真测试等方法。然而值得注意的是,在如何为遭遇尾桨卡滞情况下的飞行员提供最佳着陆轨迹指导及控制策略方面,目前仍缺乏专门的研究成果。因此,本文旨在研究直升机的最优着陆轨迹和飞行员控制策略,为飞行员在面临尾桨失效的紧急情况下提供切实可行的安全着陆指导。该研究不仅在理论上具有创新性,而且在实际应用中具有重要的工程价值。

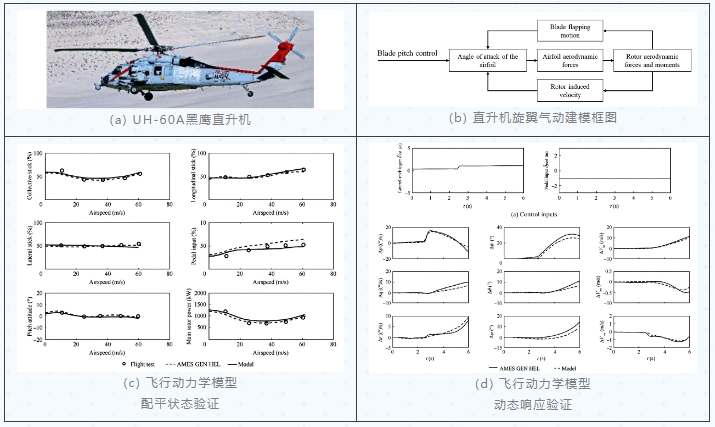

| UH-60A黑鹰直升机动力学建模与验证

该研究首先利用UH-60A直升机作为原型,建立了飞行动力学模型和驾驶员模型,并将安全着陆和控制优化问题表述为非线性最优控制问题,然后使用直接多重打靶法和序列二次规划算法进行数值求解。通过与UH-60A直升机的飞行测试数据对比,验证了飞行动力学模型的准确性和最优控制算法的有效性。最后,文章分别对直升机高尾桨距锁定与低尾桨距锁定情况下的最优着陆轨迹及控制策略进行了计算分析。

研究揭示,在直升机尾桨处于高桨距锁定状态时,建议飞行员采取高功率状态下的着陆策略,即维持发动机在高功率输出,同时减少前进速度与下降速率。相较之下,当尾桨处于低桨距锁定状态,虽然保持经济飞行速度(即低功率状态)较为适宜,但这并不利于随后的安全着陆。若飞行员在此情形下尝试进行标准着陆,着陆瞬间的偏航角速度可能会异常高,带来极大的安全隐患。与此相对,采取自转着陆的方式将显著提升着陆的安全性,同时大幅降低着陆时的偏航角速度,确保飞行员与乘客的安全。

(来源:天目山实验室)

来源: 浙江省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

浙江省科学技术协会

浙江省科学技术协会